身处照明行业,十年以上的从业者聊到行业的变迁可能都会心生各种感慨,大家曾目睹白炽灯时代的辉煌与落幕,亲历LED革命带来的颠覆与洗牌,也曾在行业被贴上“传统制造”、“夕阳产业”标签时感到迷茫。然而,历史的吊诡之处在于,当所有人都以为终局已定时,新的变量却悄然而至,将整个产业带入了一个前所未有的新纪元。

这篇文章将以智能家居从业者的视角,客观地剖析照明行业这一发展历程,以及我们当下所处的、机遇与挑战并存的智能时代。

第一阶段:光效为王的时代——技术驱动下的黄金岁月与增长瓶颈

照明的本质需求是驱散黑暗。从爱迪生发明商用白炽灯开始,整个行业的核心驱动力在长达一个多世纪里都未曾改变:追求更高的光效(Luminous Efficacy)与更长的寿命。

在那个时代,行业的话语权高度集中在少数几家国际巨头手中,如飞利浦(Philips)、欧司朗(Osram)、通用电气(GE)。他们凭借深厚的技术专利壁垒(如灯丝技术、气体放电技术)和全球化的渠道网络,构建了坚不可摧的商业帝国。彼时的竞争,是围绕流明(Lumen)、瓦特(Watt)、显色指数(CRI)和寿命展开的硬核技术竞赛。产品形态相对单一,商业模式也极为清晰:生产和销售光源及灯具。

然而,随着荧光灯、节能灯等技术的成熟与普及,光效的提升逐渐进入平台期。产品的高度同质化和市场饱和,使得价格战成为常态。尤其是在中国,庞大的制造能力迅速拉低了传统光源的成本,利润空间被急剧压缩。正是在这个节点,“夕阳产业”的论调开始甚嚣尘上。对于从业者而言,那是一种真切的焦虑:当一盏灯的耐用性从1000小时跃升至8000小时,消费者的复购周期被无限拉长,行业的增长天花板似乎已清晰可见。

第二阶段:LED革命——产业的解构与重塑

如果说传统照明是一个基于物理学和材料学的“封闭”产业,那么LED(的出现,则是一场彻底的、自下而上的“电子化”革命。这不仅是一次光源的迭代,更是对整个产业链的彻底解构与重塑。

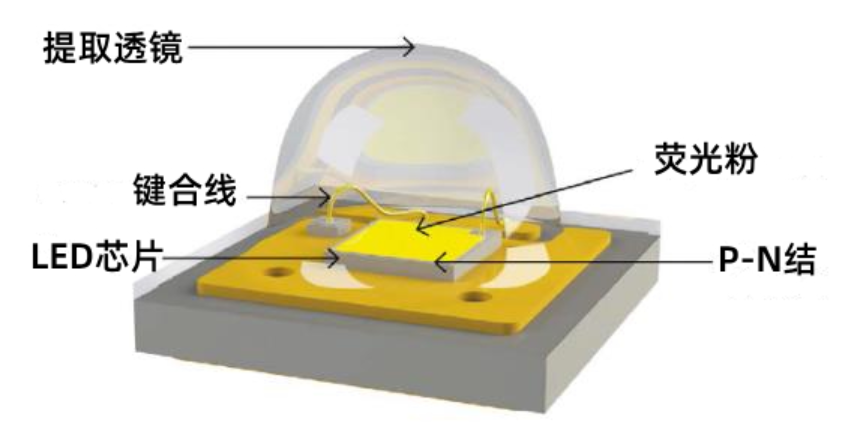

1. 技术壁垒的瓦解与产业链的转移: LED的核心是半导体芯片。这使得照明行业的技术核心从“玻璃吹制、灯丝抽运”转向了“芯片、封装、驱动电源和散热结构”。技术的转变,极大地降低了行业准入门槛。原有的专利护城河被绕开,产业重心迅速向拥有强大电子制造业基础的亚洲,特别是中国大陆转移。我们见证了木林森(MLS)、欧普(Opple)、雷士(NVC)等一大批本土品牌的崛起。他们凭借成本优势、灵活的市场策略和庞大的本土渠道,迅速占领市场,甚至开始向全球输出。

2. 品牌的兴衰与巨头的转身: 面对这场革命,昔日的巨人显得步履蹒跚。GE照明业务的出售、欧司朗的分拆、飞利浦照明业务独立为昕诺飞(Signify),这些标志性事件宣告了一个时代的终结。他们必须剥离沉重的传统资产,通过收购或战略转型,才能跟上新时代的步伐。与此同时,旧秩序的瓦解也催生了新的混乱。由于技术门槛降低,大量中小企业涌入,产品质量良莠不齐,“劣币驱逐良币”的现象一度非常严重。LED行业在经历了爆发式增长后,迅速进入了更为惨烈的红海竞争。此时,“夕阳产业”的论调非但没有消失,反而因利润的稀薄而显得更加真实。

第三阶段:智能互联——从“物”到“节点”的价值跃迁

正当整个行业在LED价格战的泥潭中挣扎时,一个意想不到的变量出现了——“物联网(IoT)”。

最初的“智能照明”是最为朴素的,它仅仅是调光、调色、遥控开关。在当时,这更多被视为一种“锦上添花”的噱头,而非刚需。许多业内人士都曾对其市场前景持怀疑态度。我们认为,消费者为如此简单的功能支付高昂溢价的意愿并不强烈。

然而,我们低估了两股力量的合流:一是智能手机的普及,二是智能音箱等AIoT中控平台的崛起。

当照明不再是一个孤立的设备,而是可以被手机App、语音助手(如Amazon Alexa, Google Assistant, 小米小爱同学)轻松控制的网络“节点”时,它的价值发生了根本性的跃迁。它不再仅仅是一个“物”(Thing),而是一个“智能家居的天然入口”。

图片来源:https://yeelight-pro.tw/2021/04/26/smarthome-building/

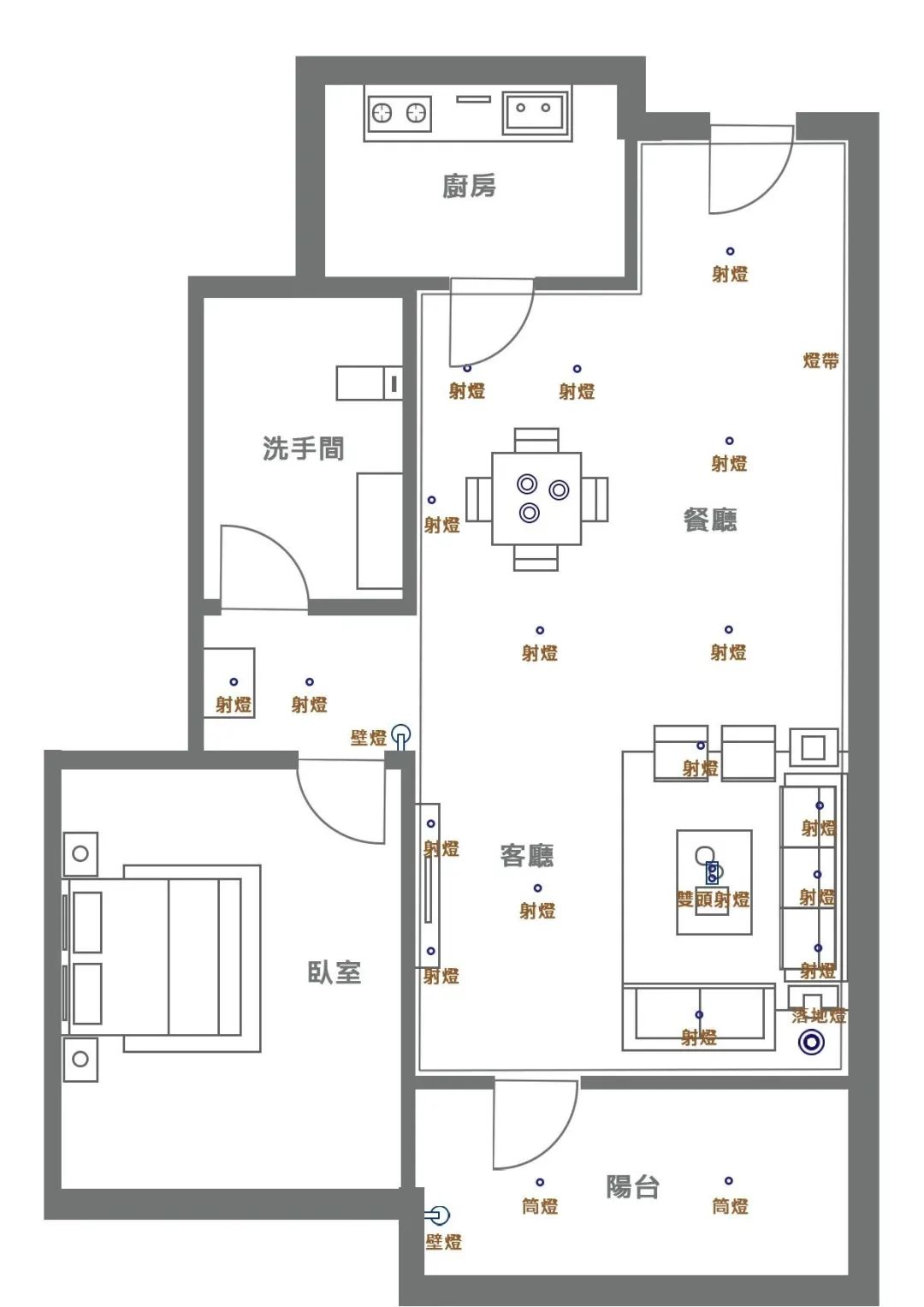

为什么照明是智能家居的天然入口?原因有三:

高普及率: 任何建筑空间都离不开照明,它是最高密度、最无处不在的电工类产品。

天生带电: 灯具自带稳定电源,为集成传感器、通信模块提供了便利,无需额外布线或更换电池。

战略位置: 灯具通常位于天花板中央,是采集空间数据(如移动、光照、温湿度)的绝佳位置。

图片来源:https://yeelight-pro.tw/2021/04/26/smarthome-building/

想通了这一点,各位从业者才恍然大悟:行业赛道已经彻底改变。竞争对手不再只是隔壁的灯具厂,而是小米、华为、阿里、谷歌这样的科技巨头。他们看中的并非灯具本身的利润,而是其背后所连接的用户、数据以及整个智能家居生态的控制权。

第四阶段:AI赋能——迈向“无感”服务与空间智能

如果说互联是让照明“活”了起来,那么AI(人工智能)的注入,则是让照明开始拥有“思考”能力。我们正处在这个时代的开端,其核心是从“主动控制”走向“无感服务”。

未来的照明系统,将不再需要用户频繁地通过App或语音下达指令。它将是一个集成了多种传感器的智能体,通过AI算法学习用户的生活习惯和行为模式,并主动提供最适宜的光环境。

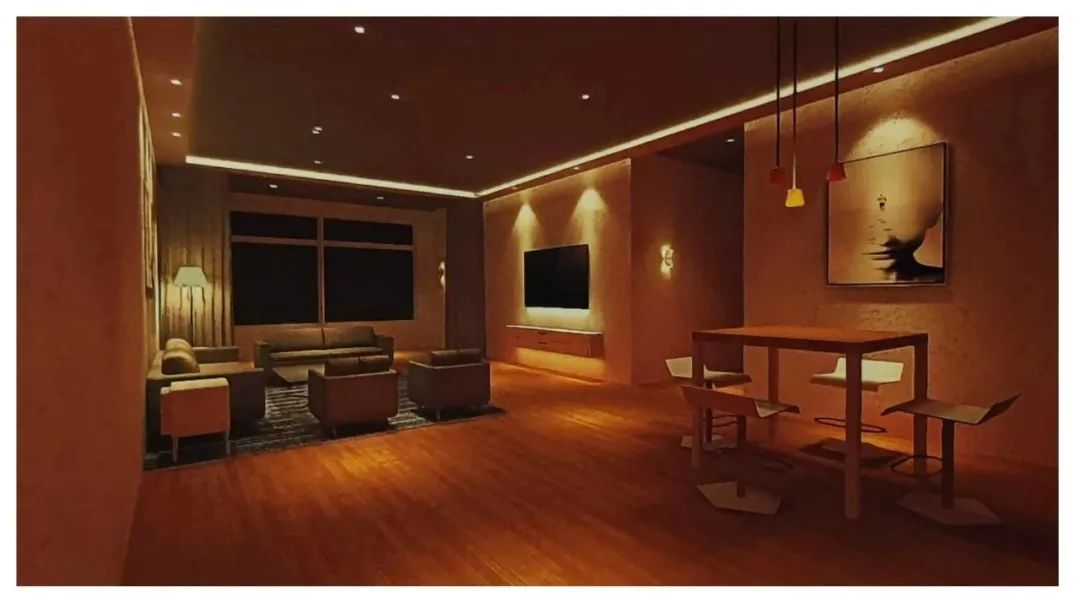

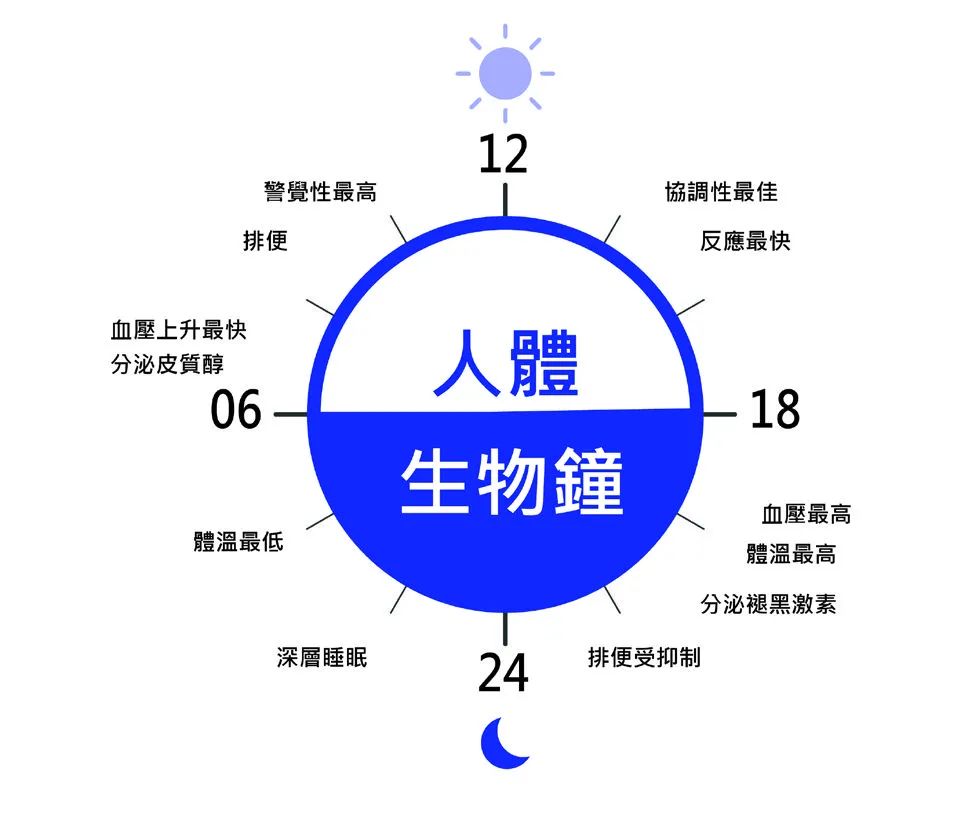

人因照明(Human-Centric Lighting): AI可以根据时间、天气、以及室内人员的活动状态,自动调节光线的色温与亮度,模拟自然光的节律,从而改善人的情绪、健康和工作效率。这不再是简单的“调光调色”,而是精准的、个性化的健康服务。

空间数据分析: 在商业领域,集成AI视觉分析的智能照明系统,可以对客流、顾客动线、货架关注度进行匿名化分析,为零售商提供宝贵的商业洞察。在办公领域,它可以实时监测工位使用率,实现空间资源的动态优化和节能管理。

预测性维护与能源管理: AI可以预测灯具的寿命和潜在故障,实现主动运维;同时,它能结合电价波动、自然光照强度和人员分布,以最优化策略进行能源管理,实现极致节能。

在这一阶段,照明产品的核心竞争力已经不再是硬件本身,而是“软件、算法、生态系统和数据服务能力”。传统照明品牌面临着前所未有的转型压力,必须从“硬件制造商”向“解决方案服务商”乃至“科技公司”进化。昕诺飞(Signify)大力推广的Li-Fi(可见光通信)技术和Interact物联网平台,正是这种战略转型的典型代表。

回首过往:光之所及,皆为可能

回顾照明行业的百年变迁,其路径清晰地展示了一个传统产业如何通过技术迭代完成自我救赎与价值重塑。从提供“光”这种单一物理产品,到提供LED驱动的节能电子产品,再到如今提供以“光”为载体的智能连接节点和数据服务平台。

我们曾以为自己身处夕阳之下,但未曾想,这只是新一轮黎明前的暮色。照明的边界正在被无限拓宽,它已经成为物理世界与数字世界交汇融合的关键枢纽。未来的竞争,将不再是流明与瓦特的战争,而是协议、数据、算法和生态的博弈。

作为这个行业的深度参与者,前路挑战重重,但未来更是期待。因为大家手中的产品,已不再仅仅是为了照亮一个空间,而是为了赋能一个更加智能、健康和高效的世界。光之所及,皆为可能。这,或许是照明行业接下来最激动人心的篇章。

——END——

原创不易,若有转载需求,务必告知!

如果我的文字对你有所启发或帮助,

“点赞\转发”是对我最大的支持

往期文章

5万+

5万+