新晋管理者常因延续 “打工人思维” 陷入 “亲力亲为却效率低下、团队依赖强而成长滞后” 的困境。本文聚焦从执行者到管理者的思维转型,解析管理逻辑差异,提供流程搭建、任务分配、过程管控的实操方法论与工具应用指南。

文章首先对比 “打工人思维” 与 “管理者思维” 的核心差异:前者以个人执行效率为导向,后者侧重通过机制设计提升团队整体产出。指出新手管理者常见误区 —— 因担忧下属能力不足而过度介入,导致自身负荷超载、团队缺乏成长空间。

这篇就和大家聊聊我从“亲力亲为”的好员工,到“让团队高效运转”的管理者的思维转变经历,以及我在这个过程中使用的一些比较好用的高效率工具。

一、“打工人思维” vs “管理者思维”,差在哪?

咱们先厘清一个最根本的认知差异:

| 打工人思维 | 管理者思维 |

| 什么都亲力亲为,效率靠自己 | 搭建机制,让别人也能高效 |

| 重视执行效率 | 更重视组织产出 |

| KPI = 自己干得多 | KPI = 团队整体产出、成长和士气 |

| 习惯接任务、做任务 | 需要拆解任务、布置任务、监督任务 |

| 担心下属“搞不定” | 相信通过机制和赋能让他们搞得定 |

刚升职的我们,最常见的问题是:舍不得放手,放不下“能干”的自我认同感。

有一阵子我把自己忙成了“救火队长”,公司高管说我靠谱,团队却觉得我压迫感强、不给空间。

直到有天,一个同事委婉地说:“姐,你做得太快太好了,我们连试错的机会都没有。”

那一刻我突然意识到:管理者的价值,不是做得好,而是让别人做得好。

二、思维转变的第一步:流程梳理,而不是接活做事

以前当员工的时候,只要上头给任务,我动手就完了。

但当管理者,你需要反过来思考:这件事该不该做?为什么做?谁来做?怎么做?做到什么标准?

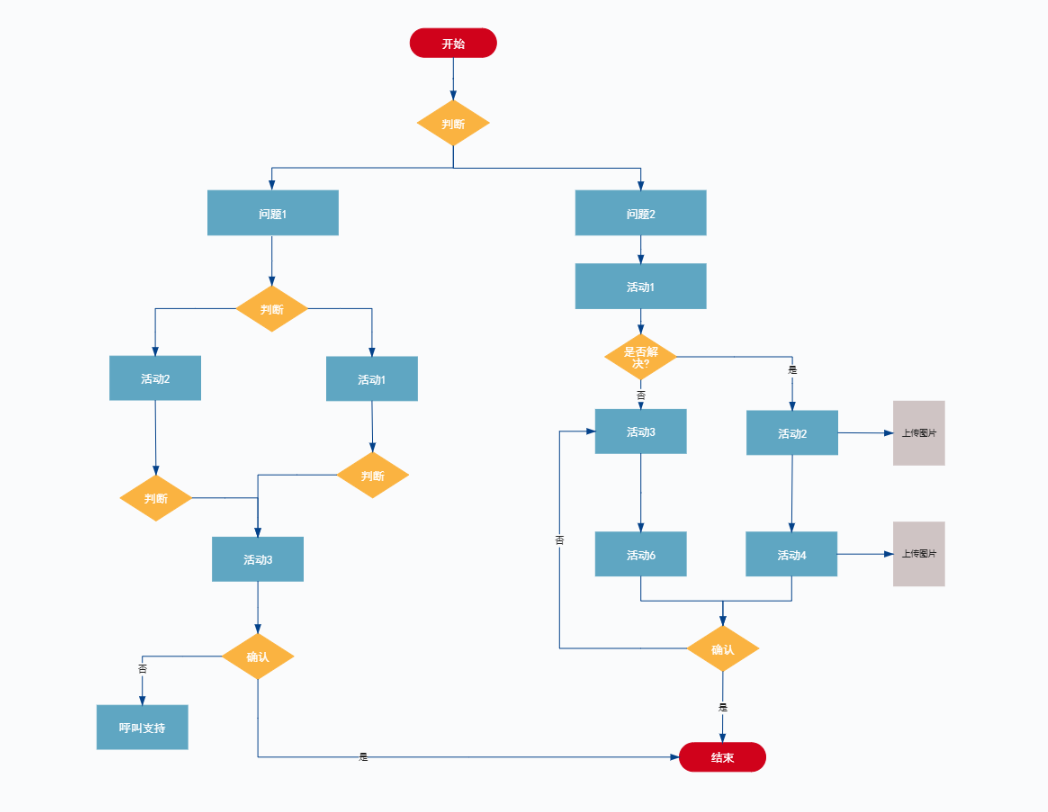

我最开始做转变的时候,是用流程图来帮助自己“跳脱出事情本身”,从上帝视角来规划工作。

比如我当时负责一个营销项目,习惯是:我自己写方案、定节奏、联系外部资源,效率是高,但全靠我一个人转。

后来我画了一张「项目流转图」,把这个项目从【目标→方案→执行→反馈】分解成步骤,标出每一步可以交给谁,标准是什么,输出物是什么。

👇 画出来大概是这样:

目标确认(我)

↓ 方案初稿(A) → 审核(我)

↓ 资源对接(B) → 执行落地(B+C)

↓ 复盘总结(C) → 下轮优化建议(我+团队)

画图的过程其实就是一个“放手”和“界定”的过程。

你会发现:不是你做得快才叫效率,而是让每个人都知道自己在哪个环节负责、该做成什么样,才是真正的组织效率。

三、从执行到布置任务:打造“可视化协作空间”

项目拆解清楚之后,另一个挑战就是:怎么把任务布置下去,又不变成“事无巨细”的监工”?

我一开始做得很笨,经常微信丢一句“这个搞定了吗”,下属感觉我随时在“突袭检查”。

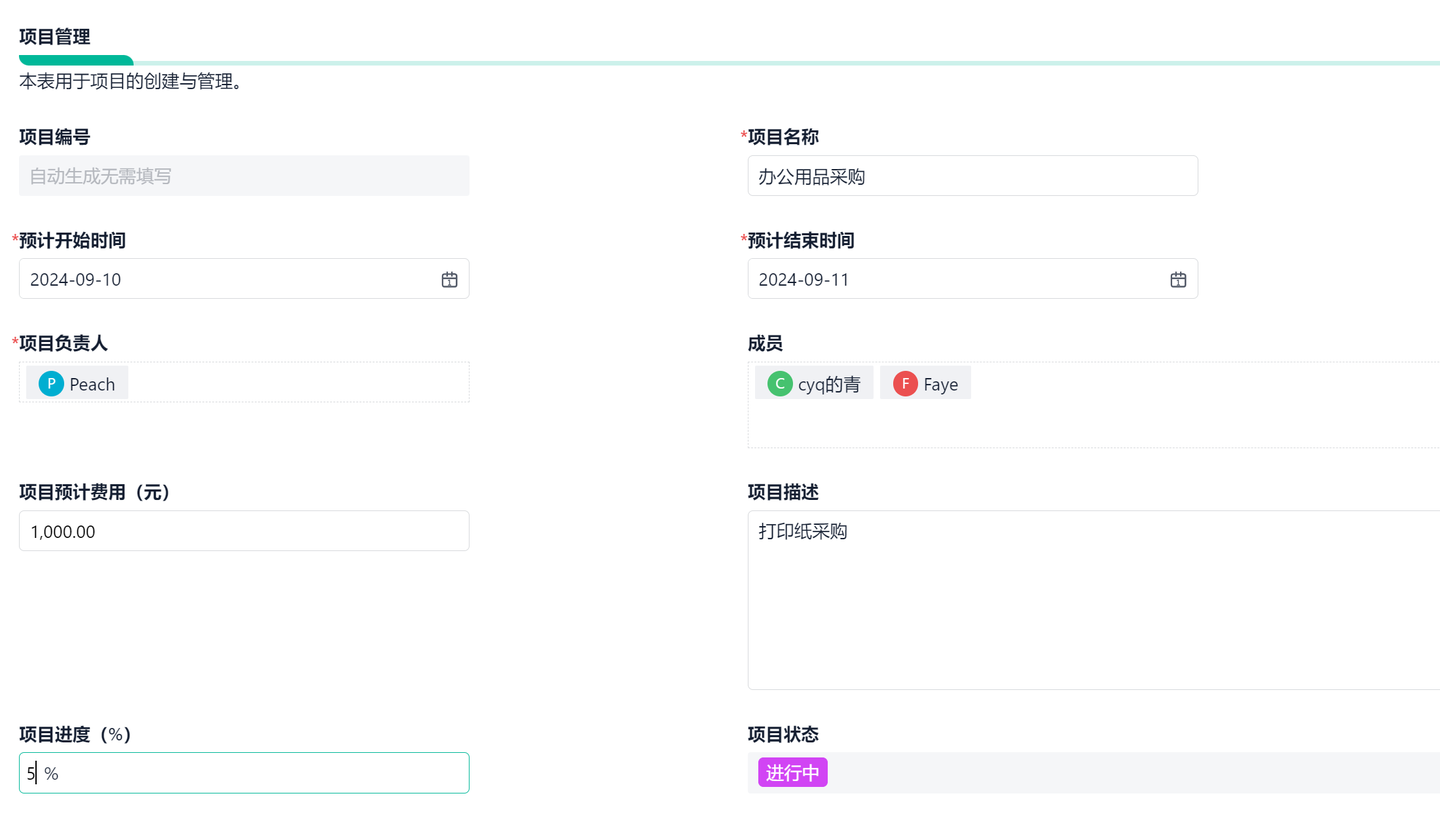

后来我改用项目管理工具来搭建了一个项目协作的小模块——项目任务管理(模板自取)

可以直接在【项目管理】页面去新建项目计划,记录项目基本信息,也可以选择对应的负责人员,选择之后会自动给他们推送一条消息提醒。

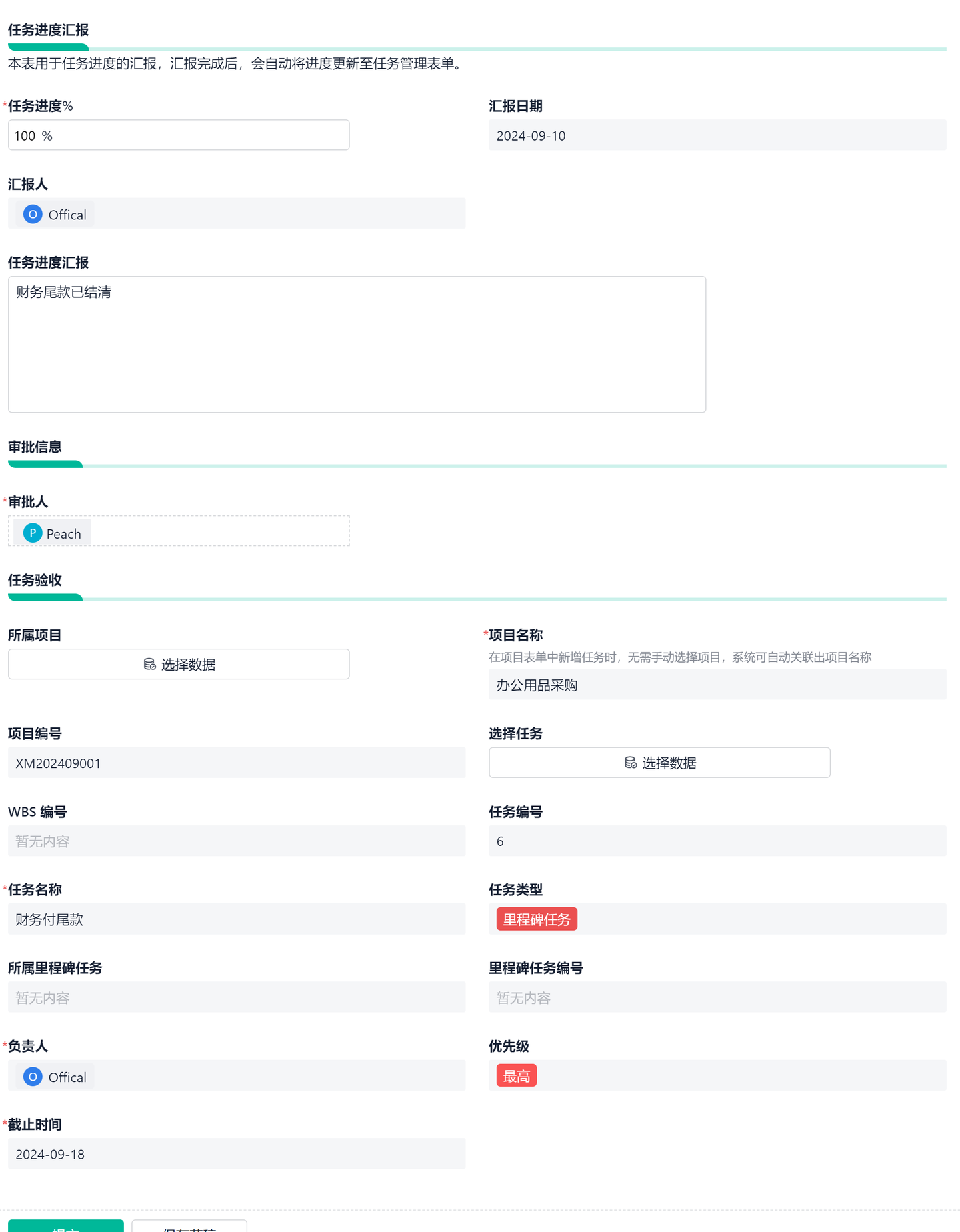

任务创建之后,接下来就需要定期去跟进各个子任务的完成情况了,这个环节是你上面分配下去的各负责人来向你汇报的。

比如A要负责签订合同,那么他需要在几个重要节点中汇报,比如合同条款的复核确认、合同签订金额确定、合同邮寄等等......

如果是比较大的项目,涉及到的人员比较多,可以再拉出一个团队看板,类似这种:

这个看板就能更详细的看到项目的用时,各个环节的配合情况,所有人的项目任务以及甘特图,都是能自定义修改的,模板我已经做好了,大家自己修修改改都能用。

✅ 好处总结:

- 可视化:大家都知道谁负责什么,进度如何,避免“信息不对称”

- 自我驱动:下属会习惯在系统里汇报,不用我天天催

- 透明协作:上下游任务依赖更清晰,不用反复问“什么时候给我?”

四、从结果控,到过程控(别再“结果一出来才抓狂”)

很多新手管理者容易犯一个错:结果才是我关心的,过程你们自己搞定就好。

但现实是,如果你不关注过程:

- 团队不知道“标准”是什么,交出来总不满意;

- 问题总是在最后一刻才爆出来;

- 项目延期你一脸懵,团队反而觉得“你管太少”。

我学到的一点是:过程控不是碎碎念,而是提供“节奏感”和“支持感”。

我是这样做的:

- 定节奏:每周有固定时间的短会(15分钟站会),看进度卡在哪、资源够不够。

- 设标准:每个任务我会写“预期成果是什么样”,比如“海报需要符合品牌调性,有统一CTA文案”。

- 做辅导:不是“你搞吧”,而是“这个你怎么打算搞,我能给你什么资源”。

五、后记:放下“我最能干”的执念,才是真正的成长

我曾经以为,“升职”是因为我干得最多最快最好。

但后来才明白:如果你还像员工一样拼命做事,团队就永远学不会怎么自己解决问题。

管理不是做得多,而是让对的人做对的事,并让他们有能力和信心去做。

如果你也刚刚开始走上管理岗位,希望我的这点思考和工具实践对你有帮助。

别怕放手,别怕慢下来。你的成长,才是团队真正的杠杆。

以上,希望对大家有所帮助。

522

522

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?