前言

作为一名Android开发,想要往高级进阶,内存管理往往是避不开的环节,而垃圾回收 以下简称GC(Garbage Collection)机制作为内存管理最重要的一个部分,是我们必须要掌握的。今天就分享下我对 垃圾回收机制 与 分代回收策略 的理解.

目录

-

1. 背景

-

2. 两种回收机制

- 2.1. 引用计数

- 2.2. 可达性分析

-

3. 回收算法

- 3.1. 标记清除算法

- 3.2. 复制算法

- 3.3. 标记压缩算法

-

4. 分代回收策略

- 4.1. 新生代

- 4.2. 老生代

-

5. 四大引用

1. 背景

一般来讲,在我们编程的过程中是会不断的往内存中写入数据的,而这些数据用完了要及时从内存中清理,否则会引发OutOfMemory(内存溢出) ,所以每个编程者都必须遵从这一原则。听说(我也不懂C语言~)在C语言阶段,垃圾是需要编程者自己手动回收的,而我们Javaer相对来说就要幸福多了,因为JVM存在GC机制,也就是说JVM会帮我们自动清理垃圾,但幸福也是有代价的,因为总是会有些垃圾对象阴差阳错的避开GC算法,这一现象也称之为内存泄漏,所以只有掌握了GC机制才能避免写出内存泄漏的程序。

2. 两种回收机制

2.1 引用计数

什么是引用计数呢?打个比方A a = new A(),代码中 A 对象被引用 a 所持有,此时引用计数就会 +1 ,如果 a 将引用置为 null 即a = null此时对象 A 的引用计数就会变为 0 ,GC算法检测到 A 对象引用计数为 0 就会将其回收。很简单,但引用计数存在一定弊端

场景如下:

A a = new A();

B b = new B();

a.next = b;

b.next = a;

a = null;

b = null;

执行完上述代码后 A 和 B 对象会被回收吗?看似引用都已经置为 null ,但实际上 a 和 b 的 next 分别持有对方引用,形成了一种相互持有引用的局面,导致A 和 B 即使成了垃圾对象且不能被回收。有些同学可能会说,内存泄漏太容易看出来了, a 和 b 置空前将各自的 next 置为空不就完了。嗯,这样说没错,但是在实际业务中面对庞大的业务逻辑内存泄漏是很难一眼看出的。所以JVM在后来摒弃了引用计数,采用了可达性分析。

2.2 可达性分析

可达性分析其实是数学中的一个概念,在JVM中,会将一些特殊的引用作为 GcRoot ,如果通过 GcRoot 可以访达的对象不会被当作垃圾对象。换种方式说就是,一个对象被 GcRoot 直接 或 间接持有,那么该对象就不会被当作垃圾对象。用一张图表示大概就是这个样子:

图中A、B、C、D可以被 GcRoot 访达,所以不会被回收。E、F不能被 GcRoot 访达,所以会被标记为垃圾对象。最典型的是G、H,虽说相互引用,但不能被 GcRoot 访达,所以也会被标记为垃圾对象。综上所述: 可达性分析 可以解决 引用计数 中 对象相互引用 不能被回收的问题。

什么类型的引用可作为 GcRoot 呢。 大概有如下四种:

- 栈中局部变量

- 方法区中静态变量

- 方法区中常量

- 本地方法栈JNI的引用对象

注意点

千万不要把引用和对象两个概念混淆,对象是实实在在存在于内存中的,而引用只是一个变量/常量并持有对象在内存中的地址指。

下面我来通过一些代码来验证几种 GcRoot

局部变量

笔者是用Android代码进行调试,不懂Android的同学把onCreate视为main方法即可。

public class MyApp extends Application {

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

method();

}

private void method(){

Log.i("test","method start");

A a = new A();

try {

Thread.sleep(2000);

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

Log.i("test","method end");

}

class A{

@Override

protected void finalize() throws Throwable {

Log.i("test","finalize A");

}

}

}

提示

- 在java中一个对象被回收会调用其

finalize方法- JVM中垃圾回收是在一个单独线程进行。为了更好的验证效果,在此加2000毫秒延时

打印结果如下:

17:58:57.526 method start

17:58:59.526 method end

17:58:59.591 finalize A

method 方法执行时间是2000毫秒,对象A 在 method 方法结束立即被回收。所以可以认定栈中局部变量可作为 GcRoot

本地方法区静态变量

public class MyApp extends Application {

private static A a;

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

Log.i("test","onCreate");

a = new A();

try {

Thread.sleep(2000);

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

a = null;

Log.i("test","a = null");

}

}

打印结果如下:

18:12:35.988 a = new A()

18:12:38.028 a = null

18:12:38.096 finalize A

创建一个 A 对象赋值给静态变量 a , 2000毫秒后将静态变量 a 置为空。通过日志可以看出对象 A 在静态变量 a 置空后被立即回收。所以可以认定静态变量可作为 GcRoot

方法区常量与静态变量验证过程完全一致,关于native 验证过程比较复杂,感兴趣的同学可自行验证。

验证成员变量是否可作为 GcRoot

public class MyApp extends Application {

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

A a = new A();

B b = new B();

a.b = b;

a = null;

}

class A{

B b;

@Override

protected void finalize() throws Throwable {

Log.i("test","finalize A");

}

}

class B{

@Override

protected void finalize() throws Throwable {

Log.i("test","finalize B");

}

}

}

打印结果如下:

13:14:58.999 finalize A

13:14:58.999 finalize B

通过日志可以看出,A、B 两个对象都被回收。虽然 B 对象被 A 对象中的 b 引用所持有,但成员变量不能被作为 GcRoot, 所以B 对象不可达,进而会被当作垃圾。

3. 回收算法

上一小结描述了 GC 机制,但具体实现还是要靠算法,下面我简单描述一下几种常见的 GC算法。

3.1. 标记清除算法

获取所有的 GcRoot 遍历内存中所有的对象,如果可以被 GcRoot 就加个标记,剩下所有的对象都将视为垃圾被清除。

- 优点:实现简单,执行效率高

- 缺点:容易产生 内存碎片(可用内存分布比较分散),如果需要申请大块连续内存可能会频繁触发 GC

3.2. 复制算法

将内存分为两块,每次只是用其中一块。首先遍历所有对象,将可用对象复制到另一块内存中,此时上一块内存可视为全是垃圾,清理后将新内存块置为当前可用。如此反复进行

- 优点:解决了内存碎片的问题

- 缺点:需要按顺序分配内存,可用内存变为原来的一半。

3.3. 标记压缩算法

获取所有的 GcRoot , GcRoot 开始从遍历内存中所有的对象,将可用对象压缩到另一端,再将垃圾对象清除。实则是牺牲时间复杂度来降低空间复杂度

- 优点:解决了标记清除的 内存碎片 ,也不需要复制算法中的 内存分块

- 缺点:仍需要将对象进行移动,执行效率略低。

4. 分代回收策略

在JVM中 垃圾回收器 是很繁忙的,如果一个对象存活时间较长,避免重复 创建/回收 给 垃圾回收器 进一步造成负担,能不能牺牲点内存把它缓存起来? 答案是肯定的。JVM制定了 分代回收策略 为每个对象设置生命周期 ,堆内存会划分不同的区域,来存储各生命周期的对象。一般情况下对象的生命周期有 新生代、老年代、永久代(java 8已废弃)。

4.1. 新生代

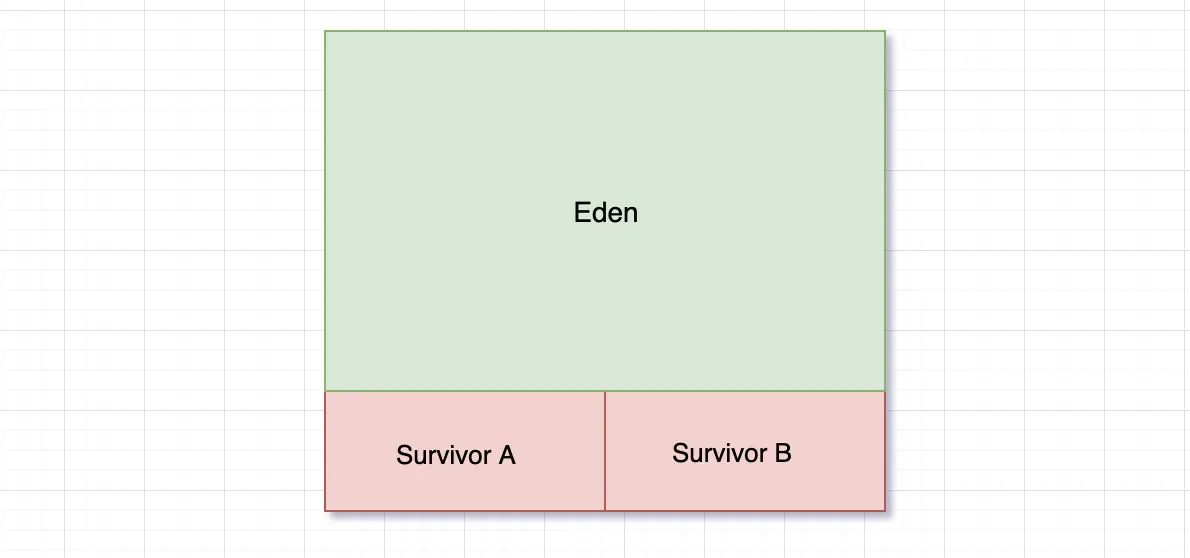

首先来看新生代内存结构示意图:

按照8:1:1将新生代内存分为 Eden、SurvivorA、SurvivorB

新生代内存工作流程:

- 当一个对象刚被创建时会放到 Eden 区域,当 Eden 区域即将存满时做一次垃圾回收,将当前存活的对象复制到 SurvivorA ,随后将 Eden 清空

- 当Eden 下一次存满时,再做一次垃圾回收,先将存活对象复制到 SurvivorB ,再把 Eden 和 SurvivorA 所有对象进行回收,

- 当Eden 再一次存满时,再做一次垃圾回收,将存活对象复制到 SurvivorA,再把 Eden 和 SurvivorB对象进行回收。如此反复进行大概 15 次,将最终依旧存活的对象放入到老年代区域。

新生代工作流程与 复制算法 应用场景较为吻合,都是以复制为核心,所以会采用复制算法。

4.2. 老年代

根据对 上一小节 我们可以得知 当一个对象存活时间较久会被存入到 老年代 区域。 老年代 区即将被存满时会做一次垃圾回收,

所以 老年代 区域特点是存活对象多、垃圾对象少,采用标记压缩 算法时移动少、也不会产生内存碎片。所以老年代 区域可以选用 标记压缩 算法进一步提升效率。

5. 四大引用

在我们开发程序的过程中,避免不了会创建一些比较大的对象,比如Android中用于承载像素信息的Bitmap,使用稍有不当就会造成内存泄漏,如果存在大量类似对象对内存影响还是蛮大的。

为了尽可能避免上述情况的出现,JVM为我们提供了四种对象引用方式:强引用、软引用、弱引用、虚引用 供我们选择,下面我用一张表格来做一下类比

- 假设以下所述对象可被 GcRoot 访达

| 引用类型 | 回收时机 |

|---|---|

| 强引用 | 绝不会被回收(默认) |

| 软引用 | 内存不足时回收 |

| 弱引用 | 第一次触发GC时就会被回收 |

| 虚引用 | 随时都会被回收,不存在实际意义 |

参考文献:《Android 工程师进阶 34 讲》 第二讲

结语

文章从五个方面描述了 GC 机制。

- GC 机制的诞生是为了提升开发者的效率

- 可达性分析 解决的 引用计数 相互引用的问题

- 不同场景 运用不同 GC 算法可以提升效率

- 分代回收策略 进一步提升 GC 效率

- 巧妙运用 四大引用 可以一定程度解决 内存泄漏

你,看懂了吗?喵~

看懂了还不给个三连?

本文介绍了Java的垃圾回收机制,包括引用计数和可达性分析两种策略,以及标记清除、复制和标记压缩三种常见算法。重点讲解了分代回收策略,新生代和老年代的内存管理,并探讨了四种引用类型在防止内存泄漏中的作用。通过对实例的分析,帮助开发者理解并优化内存管理。

本文介绍了Java的垃圾回收机制,包括引用计数和可达性分析两种策略,以及标记清除、复制和标记压缩三种常见算法。重点讲解了分代回收策略,新生代和老年代的内存管理,并探讨了四种引用类型在防止内存泄漏中的作用。通过对实例的分析,帮助开发者理解并优化内存管理。

1604

1604

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?