预备知识:关键概念与符号理解

在学习推理前,需先明确描述模型“形状”的核心符号含义,以及Transformer推理的核心模块,避免后续理解障碍。

1. 核心符号的通俗解释

这些符号都是描述模型大小、数据量的正整数或常量,会频繁用到:

| 符号 | 通俗含义 | 实例(Llama 2 13B模型) |

|---|---|---|

| B | 并发处理的请求数(比如同时给模型发10个提问) | 1、64、256 |

| S | 输入提示的长度(比如提问有1024个汉字/单词) | 1024 |

| T | 模型生成的响应长度(通常一次生成1个token) | 1 |

| D | 模型隐藏层的“宽度”(越大模型越复杂) | 5120 |

| F | MLP层的“扩展宽度”(通常是D的4倍) | 13824(D=5120的4倍) |

| N | 注意力机制的总头数(头越多,关注角度越广) | 40 |

| K | 键值(KV)头数(GQA/MLA中会比N少) | 40(普通注意力)/8(GQA) |

| H | 单个注意力头的“宽度”(D是N的倍数) | 128(D=5120÷N=40) |

| L | 模型的层数(层数越多,模型能力越强) | 40 |

| V | 模型认识的词汇总数(比如3.2万个常用词) | 32000 |

| 内存带宽 | 硬件每秒能传输的内存数据量(越大越快) | H100显卡约3.35万亿字节/秒 |

2. Transformer推理的核心模块

推理只用到模型的“前向计算”,核心是两个模块,需理解其基本逻辑:

-

MLP层

把模型的中间结果(比如当前token的表示)先“扩宽”再“缩窄”,让模型学习更复杂的规律(比如“猫”和“狗”的区别);

-

注意力层

让模型生成当前token时,“关注”输入提示中相关的部分(比如生成“它会叫”时,关注“狗”这个词),需要存储历史token的“键(K)”和“值(V)”——这就是KV缓存的来源。

第一章 推理的基础认知:从定义到核心差异

一、预备知识:推理与训练的本质区别

-

训练

给模型喂大量数据,调整模型内部的“参数”(类似人脑的神经元连接),让模型学会规律(比如区分猫和狗、理解语言);

-

推理

训练完成后,固定参数不变,输入“提问(提示)”让模型生成“回答(响应)”——核心诉求是“又快又准”。

二、核心内容:推理的应用场景与效率价值

1. 推理的4大实际场景

每个场景对“快”和“准”的要求不同,结合实际产品举例:

| 场景 | 具体例子 | 核心需求 |

|---|---|---|

| 实际产品落地 | ChatGPT聊天、Cursor代码补全、批量处理文本摘要 | 低延迟(交互流畅)、高吞吐量 |

| 模型性能测试 | 用MMLU数据集测模型的知识水平 | 吞吐量优先(批量计算) |

| 模型“思考”过程 | 让模型分步推理(比如“先算1+2,再乘3”) | 低延迟(避免等待过久) |

| 强化学习优化 | 生成样本让“奖励模型”打分,再调整推理模型 | 高吞吐量(需大量样本) |

2. 为什么效率很重要?——“一次性成本”vs“长期成本”

-

训练成本

比如训练Llama 2 13B,需要百万美元级的计算资源,但只需要一次;

-

推理成本

如果每天要处理10亿个token(比如ChatGPT的日常用量),按H100显卡每秒处理100万个token算,需要30多张卡24小时运行——这是长期重复的成本,效率直接决定能不能商业化。

三、案例落地:推理的3个关键性能指标

从用户感知和实际需求出发,定义了3个核心指标,用“日常体验”举例:

| 指标 | 通俗理解 | 用户体验例子 | 优化方向 |

|---|---|---|---|

| TTFT(首token时间) | 输入提问后,等多久出第一个字/词 | 聊天时“发完消息,几秒出第一个字” | 预填充阶段用小批次、优化编码 |

| 延迟(Latency) | 生成一个字/词需要的平均时间 | 对话时 “后续文字出现速度” | 减少 KV 缓存读取、优化生成阶段 |

| 吞吐量(Throughput) | 每秒能生成的总字/词数 | 批量处理10万条文本摘要要多久 | 增大批次、模型并行 |

四、核心差异:推理与训练的6个关键不同

这是理解推理瓶颈的关键,通过对比让读者明白“为什么推理更难优化”:

| 对比维度 | 训练(Training) | 推理(Inference) | 对推理的影响 |

|---|---|---|---|

| 数据处理方式 | 一次处理整个提问+回答的序列(比如同时算100个token) | 一个一个token生成(比如先算“我”,再算“是”) | 没法用并行计算,速度慢 |

| 内存存什么 | 存参数、梯度(调整参数的依据)、优化器状态(比如Adam) | 只存参数和KV缓存(历史token的K和V) | 内存主要被KV缓存占满 |

| 计算效率 | 计算多、数据传输少(效率高) | 计算少、数据传输多(效率低) | 硬件经常“闲着”(等数据传输) |

| 并发请求数 | 固定一次处理很多请求(比如256个) | 请求随机到达(比如1秒来1个,下1秒来10个) | 很难凑齐大量请求一起处理 |

| 精度要求 | 要高精度(比如用4字节存储数据,不然调不好参数) | 可降精度(比如用1字节存储,参数已经固定) | 能通过压缩数据省内存 |

| 什么时候停 | 训练到损失不再下降或达到轮次 | 生成到最大长度或“结束符”(比如“。”) | 要动态管理每个请求的生命周期 |

五、小结

- 推理的核心是“固定参数下高效生成”,场景不同,对“快”和“准”的优先级不同;

- 推理比训练难优化,主要因为“只能逐个生成token”和“内存被KV缓存占满”;

- 后续所有优化技术,都是围绕“减少KV缓存”“提升计算效率”“适配动态请求”展开的。

第二章 推理的核心瓶颈:为什么模型跑不快?

一、预备知识:算术强度——判断效率的关键指标

不用公式,用通俗语言解释:

-

算术强度

就是“每传输1字节数据,能完成多少计算”——比如传输1字节数据,能算295次,强度就是295;

-

硬件有“算术强度极限”

比如H100显卡,每秒能算989万亿次,内存每秒能传3.35万亿字节,所以它的极限大概是295;

-

关键结论

- 如果推理的算术强度超过295:硬件能满负荷计算(高效);

- 如果低于295:硬件大部分时间在等数据(低效,叫“内存受限”)——推理基本都处于这个状态。

二、核心内容:推理为什么会“内存受限”?

通过拆解MLP层和注意力层的计算过程,说明瓶颈所在:

1. MLP层的效率问题(以一次生成1个token为例)

-

计算过程

要读取当前token的中间结果、3个MLP权重(扩宽、门控、缩窄用),算3次矩阵乘法,再写回结果;

-

数据传输 vs 计算

传输的数据量(比如读权重、读中间结果)远大于计算量——比如传输100字节数据,只算50次;

-

效率结论

MLP层的算术强度和并发请求数相关,要同时处理590个以上请求才能达到H100的极限,但实际推理时最多同时处理64个,还是“内存受限”。

2. 注意力层的效率问题(最核心的瓶颈)

-

计算过程

要读取当前token的“查询(Q)”、历史token的“键(K)”和“值(V)”,算相似度、加权求和,再写回结果;

-

数据传输 vs 计算

历史token越多(比如提问有1024个token),要传的K和V越多,但计算量增长慢——比如传输1000字节数据,只算100次;

-

效率结论

注意力层的算术强度大概只有1,远低于H100的295,不管同时处理多少请求,都永远是内存受限——这是推理跑不快的根本原因!

三、案例落地:Llama 2 13B的内存占用有多高?

通过实际计算,让读者直观感受“内存都用在哪了”(以并发1个请求、提示长度1024为例):

1. 模型参数的内存(用2字节存储每个参数,叫bf16精度)

-

词嵌入层

把词汇转成向量,约占328MB;

-

MLP层

40层,每层3个权重,约占8.49GB;

-

注意力层

40层,每层3个权重(Q、K、V),约占3.15GB;

-

总参数内存

大概12GB。

2. KV缓存的内存(同样用2字节存储)

-

每个请求的KV缓存

要存1024个token、40个KV头、每个头128维、40层,还要存K和V两份——约占429MB;

-

如果同时处理64个请求

KV缓存约占27.46GB(64×429MB);

-

总内存(64个请求)

12GB+27.46GB≈39.46GB(H100显卡有80GB显存,刚好能装下;如果处理256个请求,就超显存了)。

四、小结

- 推理的核心瓶颈是“内存受限”,尤其是注意力层,算术强度只有1,硬件大部分时间在等数据;

- 内存主要用在两部分:模型参数(固定大小) 和 KV缓存(随请求数、提示长度增加而增加);

- 要优化推理效率,关键是“减少KV缓存的占用”或“让数据传输更快”。

第三章 有损优化技术:用少量精度换大幅效率提升

一、预备知识:有损优化的原则

“有损”不是“不准”,而是允许微小的精度损失(通常比1%还小),但必须满足实际场景需求(比如聊天、代码补全完全看不出差异),核心目标是“减少内存占用”,尤其是KV缓存。

二、核心内容:4类实用的有损优化技术

1. 减少KV缓存:从“头、层、维度”入手

KV缓存的大小和KV头数、层数、单头维度都有关。介绍3种能大幅减少KV缓存的技术:

| 技术 | 原理 | 效果(Llama 2 13B) | 精度影响 |

|---|---|---|---|

| 分组查询注意力(GQA) | 普通注意力中,每个“查询头”都配一个“KV头”(比如40个查询头配40个KV头);GQA把查询头分成几组,每组共享一个KV头(比如40个查询头分成5组,只配8个KV头) | KV缓存能减少5倍(从429MB/请求降到85.8MB/请求) | 实验显示,GQA和普通注意力在知识、推理任务上的精度差异不到0.5%,基本看不出来 |

| 多头Latent注意力(MLA) | 普通注意力中,KV的维度和模型隐藏层一样(比如5120);MLA把KV的维度压缩到很小(比如512),只保留核心信息,还会额外加64维来补全位置信息 | KV缓存能减少约8.9倍(从429MB/请求降到48.2MB/请求) | 惊喜 MLA的精度甚至比普通注意力还高——因为压缩过程过滤了“噪声”(无用信息) |

| 跨层注意力(CLA) | 普通注意力中,每一层都单独存KV缓存(40层存40份);CLA让相邻层共享一份(比如层1和层2共享,层3和层4共享) | KV缓存能减少2倍(40层存20份) | 额外好处 不仅省内存,还能让层与层之间的信息传递更顺畅,部分任务精度还能提升1-2% |

2. 替代架构:不用Transformer也能跑快

传统Transformer的“逐个生成token”是速度瓶颈,新架构通过“不逐个生成”或“简化注意力”来突破:

| 架构 | 核心创新 | 速度与精度对比(示例) |

|---|---|---|

| 状态空间模型(SSM) (如Mamba, Jamba) | 不用注意力,改用“线性递归”(类似信号处理),KV缓存不再随提示长度增加而变大(固定大小) | 10亿参数模型对比 : · Transformer:生成1个token 0.02秒,每秒50个,知识精度65% · Mamba:生成1个token 0.005秒,每秒200个,知识精度64.5% 扩展:Jamba(520亿参数)把Transformer层和Mamba层按1:7混合,精度追上700亿参数的Transformer,速度还快3倍 |

| 扩散模型 | 不逐个生成,而是从“随机乱码”开始,通过多步优化(比如50步)变成正常文本,每一步都能并行计算 | 速度优势 :生成100个token只需0.1秒(Transformer要1秒) 小缺点:文本连贯性稍差,可通过增加优化步数来改善(步数越多,越连贯但越慢) |

3. 量化:用更少字节存数据

模型参数和KV缓存默认用2字节存储(bf16),量化就是“用1字节甚至0.5字节存储”,核心是“不影响精度的前提下压缩”:

常用精度对比(以Llama 2 13B为例)

| 精度类型 | 每个数据占多少字节 | 内存占用(参数+KV缓存,64请求) | 精度损失 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| bf16(默认) | 2 | 39.46GB | 0% | 高精度场景 |

| fp8 | 1 | 19.73GB | <1% | 平衡精度和内存 |

| int8 | 1 | 19.73GB | 1-3% | 内存紧张场景 |

| int4 | 0.5 | 9.87GB | 3-5% | 边缘设备(手机) |

重点推荐的2种量化技术

-

LLM.int8()

解决“异常值”问题——有些参数值特别大(叫异常值,占0.1%),用1字节存会失真,所以异常值用2字节存,其余用1字节,内存减50%,精度损失不到0.5%;

-

激活感知量化(AWQ)

按“重要性”存精度——根据输入数据的激活情况,选0.1-1%重要的参数用2字节存,其余用0.5字节,内存减75%,速度提升3.2倍,精度损失不到1%。

4. 模型剪枝:删了冗余部分,模型更轻巧

剪枝就是“把模型中没用的部分删掉”,再通过“蒸馏”修复精度,用NVIDIA的方案举例:

- 步骤1:找“没用的部分”(用1024个样本校准)

-

要删的部分

模型层(比如40层删到20层)、注意力头(40个头删到20个)、MLP宽度(13824缩到6912);

-

判断标准

删掉某部分后,模型在校准样本上的误差增加不到0.1%,就认为这部分“没用”。

- 步骤2:删完后修复精度(蒸馏)

-

用原130亿参数模型当“老师”,删后的32.5亿参数模型当“学生”;

-

让学生模型学老师的输出规律,最小化两者的差异;

-

结果

学生模型精度达到老师的95%,速度提升4倍,内存减75%。

三、案例落地:Llama 2 13B优化效果对比(64个请求)

| 优化技术 | 内存占用 | 生成1个token的时间 | 每秒生成token数 | 知识任务精度 |

|---|---|---|---|---|

| 原始模型(bf16) | 39.46GB | 0.015秒 | 4200 | 71.9% |

| GQA(8个KV头) | 17.46GB | 0.008秒 | 7800 | 71.5% |

| GQA+LLM.int8() | 9.73GB | 0.009秒 | 7100 | 71.2% |

| GQA+AWQ(int4) | 5.86GB | 0.006秒 | 10500 | 70.8% |

| 剪枝+蒸馏(32.5亿) | 3.12GB | 0.003秒 | 21000 | 68.3% |

四、小结

- 减少KV缓存的核心是“共享”(头共享GQA、层共享CLA)和“压缩”(维度压缩MLA);

- 量化优先选LLM.int8()(精度损失小)或AWQ(效率高),剪枝适合对速度要求极高的场景;

- 替代架构(Mamba/扩散模型)是未来方向,能突破Transformer的速度瓶颈。

第四章 无损优化技术:不丢精度还能跑快

一、预备知识:无损优化的核心逻辑

“无损”指生成的结果和原模型完全一样(数学保证不会变准或变不准),核心思路是“利用预填充的并行性”——模型处理输入提示(预填充)时能批量计算(快),生成token时只能逐个算(慢),所以用“批量验证”减少生成次数。

二、核心内容:推测性采样——“小模型猜,大模型验”

1. 基本流程(以大模型70B、小模型8B为例)

分3步,就像“学生猜答案,老师判对错”:

| 步骤 | 操作 | 为什么快? |

|---|---|---|

| 1 | 小模型(8B)根据当前上下文,猜4个token(比如“今天天气”猜“很晴朗,适合”) | 小模型简单,猜得快 |

| 2 | 大模型(70B)批量验证这4个token(一次看4个,不是逐个看) | 大模型批量处理像预填充,比逐个生成快 |

| 3 | 大模型判断:对的token保留,错的token从错的地方重新生成 | 保证最终结果和大模型自己生成的一样 |

2. 为什么结果不会变?——数学保证的通俗解释

用“二选一”例子说明(比如模型只能生成A或B):

-

大模型的真实概率

生成A的概率60%,B的40%;

-

小模型的猜测概率

生成A的概率80%(猜多了),B的20%(猜少了);

-

修正逻辑

- 先算“猜多了多少”:A多猜了20%(80%-60%),B少猜了20%(40%-20%);

- 验证时:小模型猜A时,有60%÷80%=75%的概率保留(对应大模型的真实概率);猜B时,100%保留,再补上少猜的20%;

-

最终结果

生成A的概率还是60%,B还是40%,和大模型自己生成的完全一样。

3. 怎么让猜测更准?——2个扩展技巧

小模型猜得越准,大模型需要重新生成的次数越少,效率越高:

-

Medusa(多分支猜测)

小模型不只猜1条序列,而是猜4条(比如“今天天气很晴朗”“今天天气有点阴”等),大模型选最准的一条验证,猜对率从50%升到75%;

-

EAGLE(借大模型的“思路”)

小模型不单独训练,而是用大模型的中间结果当“提示”(比如用大模型第10层的输出),让小模型的猜测更贴近大模型的逻辑,猜对率从75%升到90%。

三、案例落地:70B大模型+8B小模型的效果

| 技术 | 小模型一次猜几个token | 猜对率 | 生成1个token的时间 | 每秒生成token数 | 精度(和70B一致) |

|---|---|---|---|---|---|

| 原始大模型(不猜) | - | - | 0.03秒 | 2100 | 100% |

| 基础推测性采样 | 4 | 50% | 0.018秒 | 3500 | 100% |

| 加Medusa(多分支) | 4 | 75% | 0.012秒 | 5200 | 100% |

| 加EAGLE(借思路) | 4 | 90% | 0.009秒 | 6800 | 100% |

四、小结

- 推测性采样是唯一“不丢精度”的优化技术,适合金融、医疗等对精度要求极高的场景;

- 效率提升的关键是“小模型猜对率”,Medusa(多猜几条)和EAGLE(借大模型思路)能大幅提高猜对率;

- 能在不影响结果的前提下,让大模型速度提升2-3倍。

第五章 动态工作负载调度:解决实际场景的“乱”

一、预备知识:实际推理场景的3大“乱”象

实验室里“固定批量、固定长度”的推理场景不存在,实际应用中请求是“乱”的:

-

请求到得乱

比如0.1秒来1个请求,0.3秒来1个,0.5秒来8个,没法等所有请求到齐再处理;

-

请求长度乱

比如一个请求的提示是128个词,另一个是1024个词,按最长的填充会浪费内存;

-

请求有共享内容

比如10个请求都用“你是代码助手”当系统提示,重复存这部分的KV缓存会浪费内存。

二、核心内容:2种调度技术,让“乱”变“有序”

1. 连续批处理:不等请求到齐,来了就处理

传统“静态批处理”是“等所有请求到齐→处理完→再收下一批”,连续批处理改成“按步骤处理,动态加请求”:

- 通俗流程(以3个请求为例)

-

0.1秒:请求1到(提示128词),加入批次,开始处理提示;

-

0.3秒:请求2到(提示1024词),加入批次,和请求1一起处理提示;

-

0.5秒:请求1处理完提示,开始生成token;请求3到(提示512词),加入批次,处理提示;

-

0.7秒:请求1生成完10个token(完成,移除批次);请求2和3开始生成token;

-

核心

:不等待,新请求来了就加,老请求完了就删,始终让硬件“满负荷”。

- 解决“长度乱”的技巧:选择性批处理

-

注意力层

不同长度的请求没法一起算,就单独算每个请求的注意力;

-

MLP层

把所有请求的中间结果拼在一起算(比如128词+1024词+512词,拼成1664词的长度),减少计算次数。

-

效果

请求平均等待时间减少40%,每秒处理的token数增加50%。

2. 分页注意力:像电脑存文件一样存KV缓存

传统KV缓存是“给每个请求分配一块连续的内存”,就像“给每个文件分配一块连续的硬盘空间”,会导致“碎片”(比如文件删了,留下小块空间用不了);分页注意力借鉴电脑“分页存文件”的思路:

- 核心步骤

-

把KV缓存分成“小块”:比如每个小块存256个token的KV数据;

-

用“块表”记位置:每个请求的KV缓存不再是连续的,而是由多个小块组成,用“块表”记录这些小块在哪(比如请求2的KV缓存由块1、块3、块5组成);

-

共享小块,省内存

如果多个请求共享系统提示(比如“你是代码助手”),就共享这部分的KV小块,要修改时再复制一份(叫“写时复制”)。

- 解决的问题

-

内部碎片

请求生成100个token,只用1个小块(256个token),不会浪费156个token的空间;

-

外部碎片

小块可以灵活组合,不会有“小块用不了”的情况;

-

共享内容

共享系统提示的KV小块,10个请求能省9份内存。

-

效果

KV缓存的内存利用率提升3-5倍,vLLM框架用这个技术,吞吐量比传统框架高10倍。

三、案例落地:vLLM的动态调度效果(64个请求)

| 调度技术 | 内存碎片率 | 请求平均等待时间 | 每秒生成token数 | 能同时处理的最大请求数 |

|---|---|---|---|---|

| 静态批处理+传统KV | 50% | 1.2秒 | 1800 | 32 |

| 连续批处理+传统KV | 50% | 0.72秒 | 2700 | 48 |

| 连续批处理+分页注意力 | 10% | 0.58秒 | 5400 | 128 |

四、小结

- 连续批处理解决“请求到得乱”的问题,核心是“动态调整批次,不等待”;

- 分页注意力解决“内存碎片”和“共享内容”的问题,核心是“小块存储+共享”;

- 两者结合是工业界的主流方案(比如vLLM、NVIDIA Tensor-RT-LLM),能让推理系统适配实际场景的“乱”。

第六章 总结:怎么选优化技术?未来方向是什么?

一、优化技术选择指南(按场景选)

| 核心需求 | 推荐技术组合 | 适用场景例子 |

|---|---|---|

| 高精度(不能错) | 推测性采样 + 连续批处理 + 分页注意力 | 金融分析、医疗诊断 |

| 低延迟(要快) | GQA + AWQ + Mamba | 实时聊天、语音转文字 |

| 省内存(设备差) | 剪枝 + 蒸馏 + int4量化 | 手机APP、嵌入式设备 |

| 高并发(多请求) | 连续批处理 + 分页注意力 + GQA | API服务(比如给企业提供调用) |

| 长文本(提示长) | MLA + 分页注意力 + 扩散模型 | 文档摘要、长对话 |

二、未来优化方向

-

架构更高效

线性注意力(比如Based)、混合架构(比如Jamba)会成为主流,进一步突破速度瓶颈;

-

技术融合更紧密

比如“分页注意力+推测性采样”一起用,减少大模型验证时读取KV缓存的次数;

-

自适应优化

模型自己判断请求类型(短提示/长提示、高精度/低精度),自动选最优技术(比如短提示用推测性采样,长提示用MLA)。

三、学习建议

-

先动手试

用vLLM跑一次Llama 2 7B,对比“原始模型”和“开GQA+分页注意力”的速度差异,直观感受优化效果;

-

再看原理

读《Scaling Book》(Transformer推理章节)和vLLM论文,不用纠结公式,重点理解“为什么这些技术能省内存/提速度”;

-

做对比实验

用同一批数据,测试不同优化技术的“速度-精度”,比如测AWQ和LLM.int8()的差异,记录结果并分析原因。

四、最终小结

- 推理优化的核心是“平衡精度、速度、内存”,没有“万能技术”,只有“适合场景的技术”;

- 内存受限是推理的根本瓶颈,大部分技术都是围绕“减少KV缓存”或“优化数据传输”展开;

- 系统级优化(连续批处理、分页注意力)和算法级优化(推测性采样、GQA)结合,是未来推理系统的发展方向。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

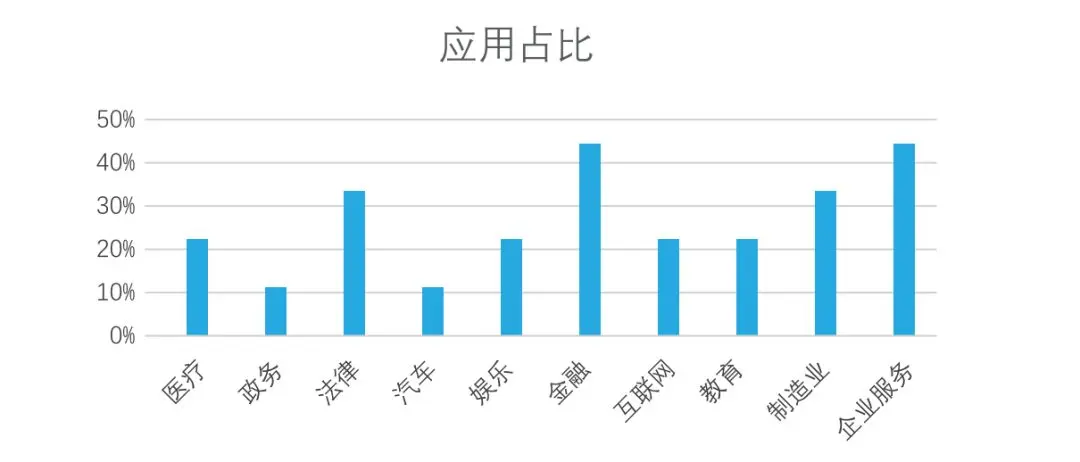

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

大模型全套学习资料展示

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

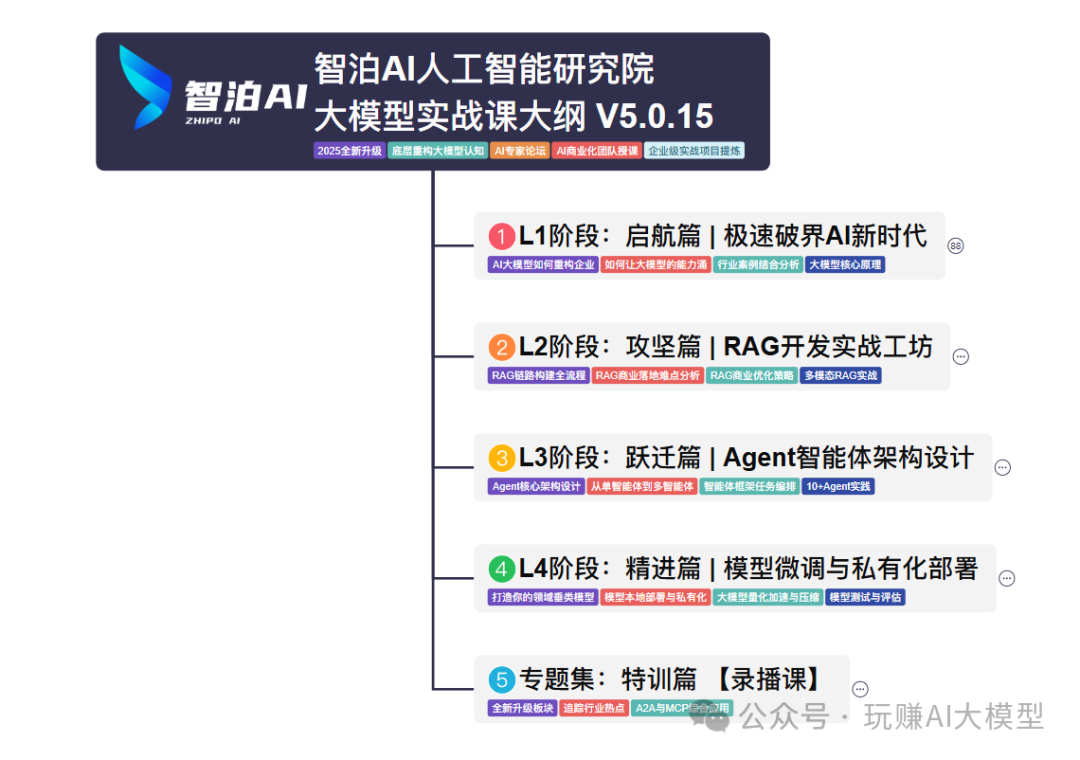

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

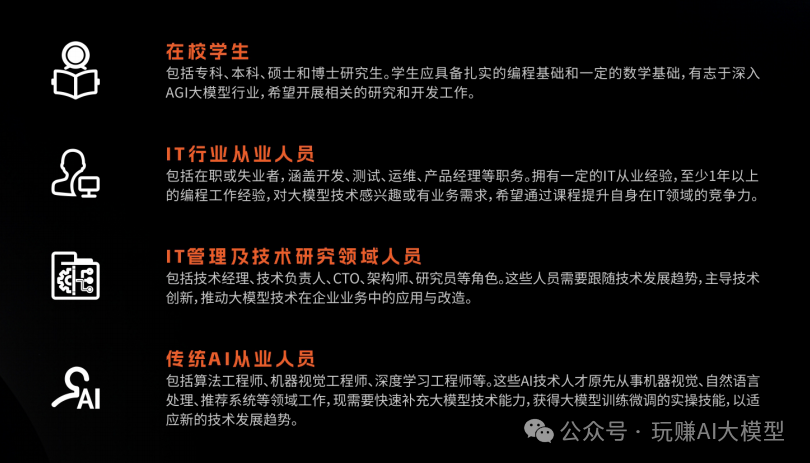

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

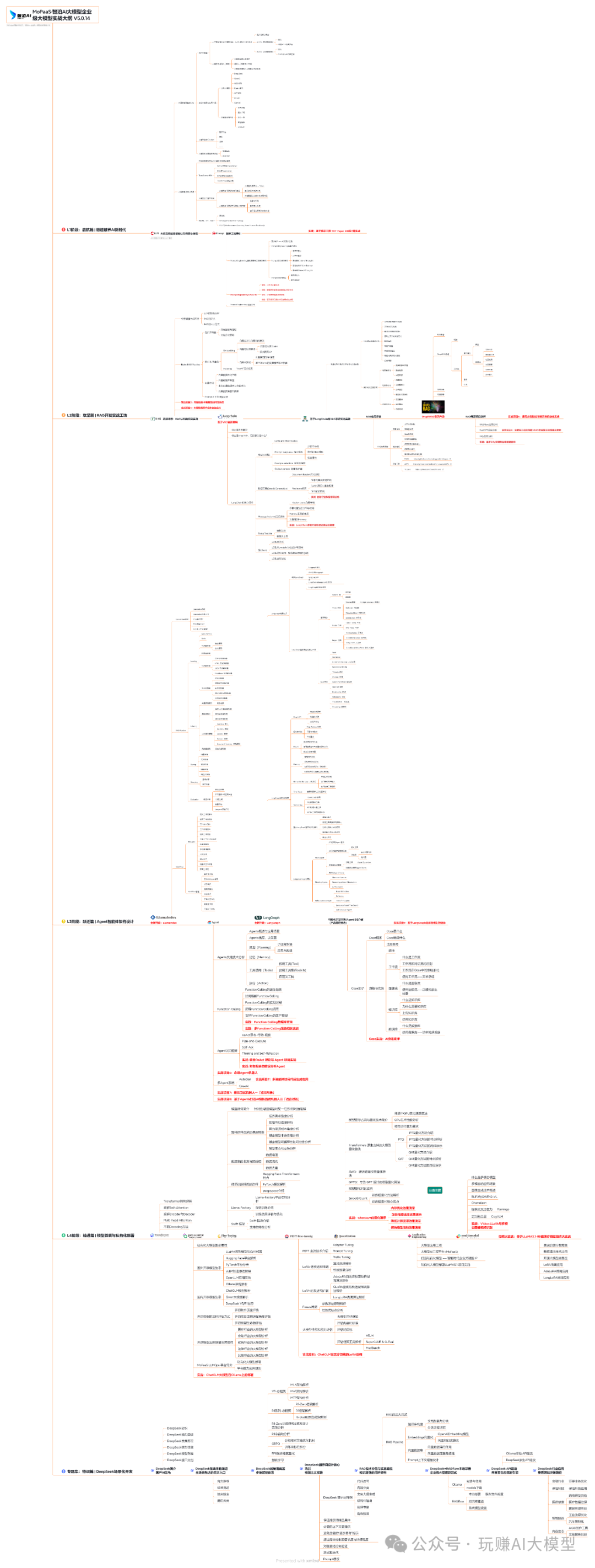

03 入门到进阶学习路线图

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

04 视频和书籍PDF合集

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

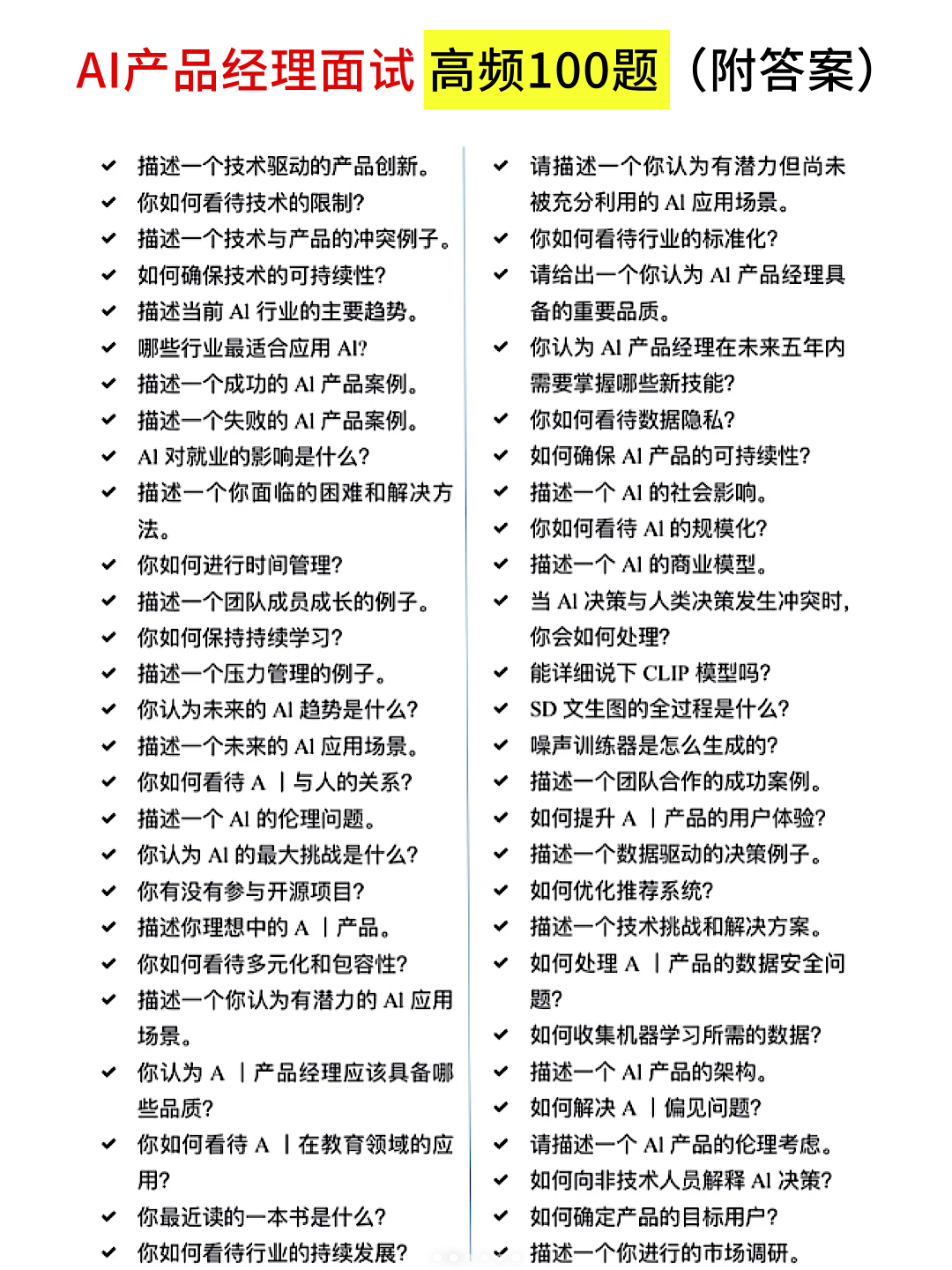

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

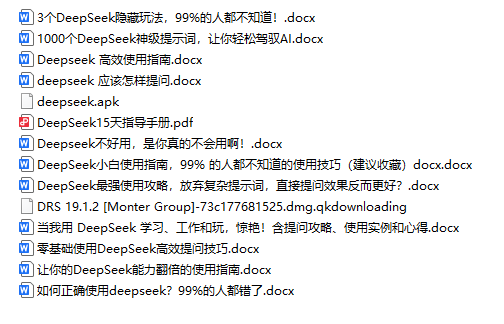

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

大模型推理优化全解析

大模型推理优化全解析

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?