一年之间,Agent 从 Workflow 到 While Loop

模型迭代速度超越了框架设计速度

- 2024 年初:GPT-4、Claude 3 需要 Workflow 这样的"手把手"指导才能完成复杂任务

- 2025 年中:Claude 3.7、GPT-4.5、o4-mini 直接理解任务意图,一个

while True配合详细 prompt 就能跑完全流程 - 核心转变:从"框架编排模型"到"模型即 agent",Prompt+模型成为唯一核心

- 行业共识:模型能力每 3-6 个月翻倍,精心设计的工作流框架很快就会过时

一年前:为什么我们需要 Workflow?

2024 年初,当我们想让 GPT-4 完成一个复杂的调研任务时,必须这样做:

- 手动拆解任务:定义"搜索"节点、"分析"节点、"总结"节点

- 设计状态机:规划节点之间的跳转逻辑、循环条件、退出条件

- 编写路由规则:用代码告诉模型"什么时候该做什么"

- 维护状态传递:在节点之间显式传递中间结果

# 2024年典型的代码from langgraph.graph import StateGraphworkflow = StateGraph(AgentState)workflow.add_node("search", search_node)workflow.add_node("analyze", analyze_node)workflow.add_node("summarize", summarize_node)workflow.add_edge("search", "analyze")workflow.add_edge("analyze", "summarize")workflow.add_conditional_edges( "summarize", should_continue, {"continue": "search", "end": END})

为什么这么复杂? 因为 2024 年的模型还不够聪明:

- 上下文窗口有限(GPT-4 才 128K,实际可用更少)

- 工具调用不稳定(经常遗漏参数或调错工具)

- 推理深度不足(多步任务容易"走偏")

- 没有长期记忆能力

现在:Claude Code 只用了一个 while loop

2025 年,Claude Code 让我们看到了另一种可能。它的核心代码简化到极致:

# Claude Code 的核心逻辑(简化版)system_prompt = """你是一个软件工程助手...[长达 5000+ 字的详细操作手册]"""while not task_completed: response = claude_3_7.invoke( system=system_prompt, messages=conversation_history, tools=available_tools ) if response.tool_calls: results = execute_tools(response.tool_calls) conversation_history.append(results) if response.says_completed: task_completed = True

就这么简单。 没有节点、没有状态机、没有路由规则。模型自己决定:

- 下一步该做什么(规划能力)

- 需要调用哪些工具(工具理解)

- 任务是否完成(自我评估)

- 如何处理错误(容错能力)

为什么现在可以? 因为模型迭代太快了:

| 能力维度 | 2024 年初 | 2025 年中 | 提升倍数 |

|---|---|---|---|

| 上下文窗口 | 128K | 1M+ | 8x |

| 工具调用准确率 | ~60% | ~95% | 1.6x |

| 多步推理深度 | 3-5 步 | 20+步 | 4-6x |

| Prompt 理解 | 需要精简 | 可以写"操作手册" | 10x+ |

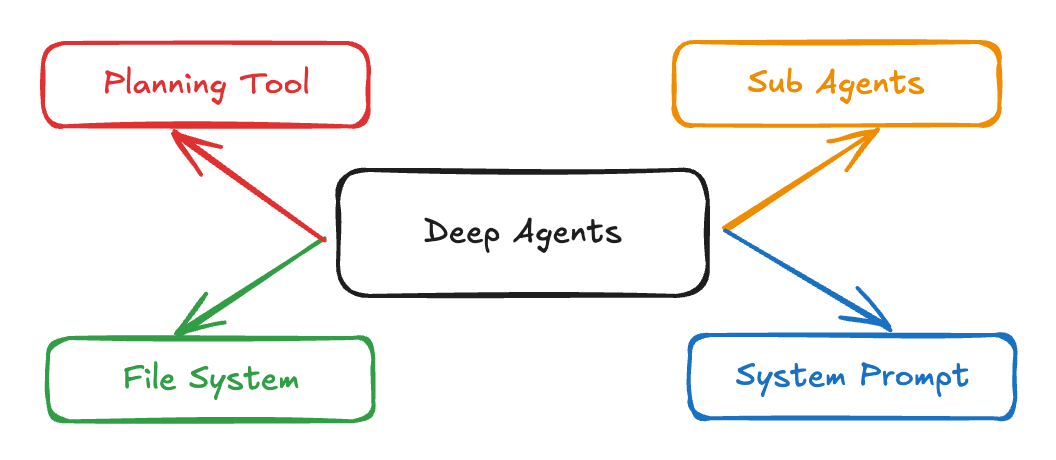

深度代理的四个关键构成要素

核心转变:Prompt + 模型 = 一切

以前:框架是核心,模型是工具

开发者设计 → Workflow 编排 → 模型执行 ↑ ↓ └──────── 结果反馈 ←────────────┘

- 开发者要想清楚所有逻辑

- 框架负责流程控制

- 模型只是"一个更好的函数"

现在:模型是大脑,框架是手

详细 Prompt → 模型自主决策 → 持续执行 ↓ 工具 + 记忆

- Prompt 就是"操作系统"(5000+ 字的系统提示)

- 模型自己规划、执行、评估

- 框架退化为"提供工具"和"防止出轨"

“真正的 Agent,就是一个在循环中运行、不断调用工具的 LLM。差异只在于工程细节。”

这句话的深层含义是:当模型足够强时,复杂的框架设计变得不再必要。

理解 Claude Code 发现只需要四个东西:

1. 详细的系统 Prompt(5000+ 字)

Claude Code 的系统提示词[1]包含:

- 工具使用说明(每个工具都有详细例子)

- 工作流程指南(什么时候该做什么)

- 错误处理策略(遇到问题怎么办)

- 输出格式要求(如何与用户沟通)

关键发现:Prompt 越详细,模型表现越好。2024 年我们还在优化"如何用最少的 token",现在直接把操作手册塞进去就行。

2. 规划工具(Todo List)

Claude Code 的 Todo List 工具[2]本质上是个 No-Op(不执行任何操作),但它强制模型:

- 显式列出计划步骤

- 追踪任务进度

- 保持专注不跑偏

class TodoTool: def add_task(self, task: str): """强制模型思考下一步""" pass # 实际不执行任何操作

这个"假工具"的作用是让模型的 CoT(思维链)外化,类似于"把想法写下来"。

3. 子代理机制

复杂任务需要拆解。Claude Code 的子代理[3]做法:

# 主代理创建子代理sub_agent = Agent( task="深度调研量子计算的最新进展", parent_context=current_context, # 共享上下文 max_iterations=50)result = sub_agent.run()main_agent.integrate(result)

- 主代理负责整体规划

- 子代理处理子任务(可以是搜索、代码、分析等)

- 上下文在主子之间共享

4. 文件系统(长期记忆)

无论是 Claude Code、Manus 还是 Deep Research,都把文件系统当作:

- 工作区:执行任务的场所(读写代码、文档等)

- 外部记忆:保存中间结果、避免上下文溢出

- 状态持久化:长时间运行任务的状态管理

# 模型可以随时读写文件agent.write_file("research_notes.md", "...")agent.read_file("previous_findings.txt")

这比传统的"把所有东西塞进 messages"要高效得多。

这一年的教训:模型迭代速度 >> 框架设计速度

回顾 2024 到 2025 这一年:

Q1 2024:Workflow 成为 Agent 开发的事实标准

Q2 2024:Claude 3.5 发布,工具调用准确率大幅提升

Q3 2024:GPT-4.5 支持 200K 上下文,开始减少节点数量

Q4 2024:o4-mini 展示深度推理能力,简单任务不再需要状态机

Q1 2025:Claude Code 公开,证明"while 循环 + 详细 Prompt"就够了

Q2 2025:行业开始反思"是否过度工程化了 Agent 框架"

核心教训:

- 不要为当前模型设计框架——3 个月后模型就会升级

- Prompt 比代码更重要——5000 字的 Prompt 胜过 5000 行的编排代码

- 模型即 Agent——当模型足够强,循环就是最好的架构

- 保持简单——复杂的状态机在快速迭代中很难维护

实践建议

如果你现在要开发一个 Agent 系统:

从 while 循环开始

while not done: response = model.invoke(messages, tools) handle_response(response)

不要一上来就设计复杂的工作流图。先让最简单的循环跑起来,看模型能做到什么程度。

把精力花在 Prompt 上

- 写详细的工具使用说明(每个工具都要有例子)

- 定义清晰的工作流程(什么情况下该做什么)

- 提供错误处理策略(遇到问题如何恢复)

- 给出输出格式要求(如何与用户交互)

Claude Code 的系统 Prompt 有 5000+ 字,这不是偶然。

选最新最强的模型

模型能力的提升远超你的想象:

- Claude 4.5 vs Claude 3: 工具调用准确率从 60% → 95%

- GPT-5 vs GPT-4: 推理深度从 5 步 → 20+ 步

- o4-mini: 内置 CoT,自动进行多步推理

不要用 6 个月前的模型。 那会让你误以为需要复杂的框架。

提供必要的工具和记忆

- Todo List(强制规划)

- 子代理(任务拆解)

- 文件系统(长期记忆)

这些是工程细节,但很重要。

结语:模型就是 Agent

2024 年我们说"Agent = 模型 + 框架 + 工具"。

2025 年我们发现"Agent = 模型",框架和工具只是辅助。

这不是说 Workflow 没有价值——在需要严格流程控制、人工审核节点、合规检查的场景,显式的工作流依然必要。但对于大多数"让 AI 自主完成任务"的场景,一个写得足够好的 Prompt + 一个足够强的模型 + 一个简单的 while 循环,就够了。

模型迭代太快了。 与其花时间设计完美的框架,不如把精力放在 Prompt 工程和模型选择上。半年后,你精心设计的状态机可能会被新模型的能力提升彻底取代。

不是我们设计得更好了,是模型变得更强了。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

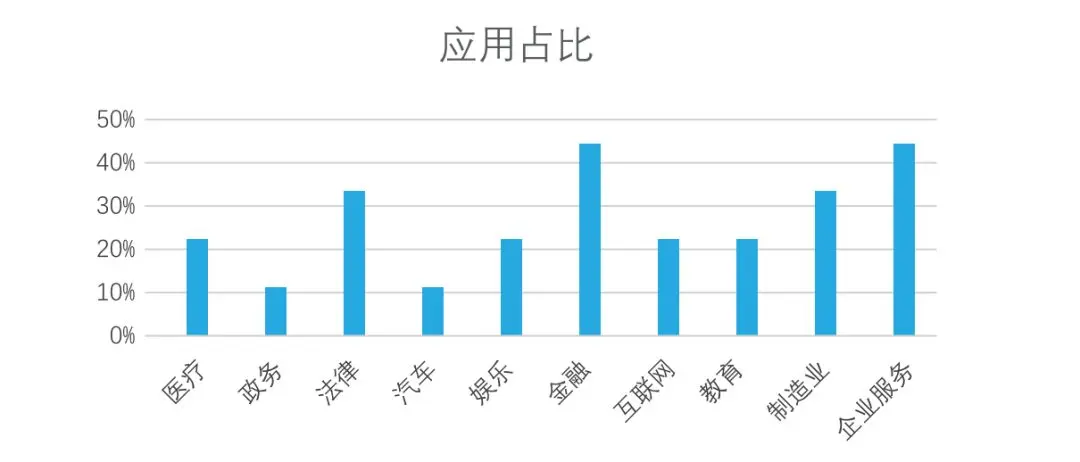

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

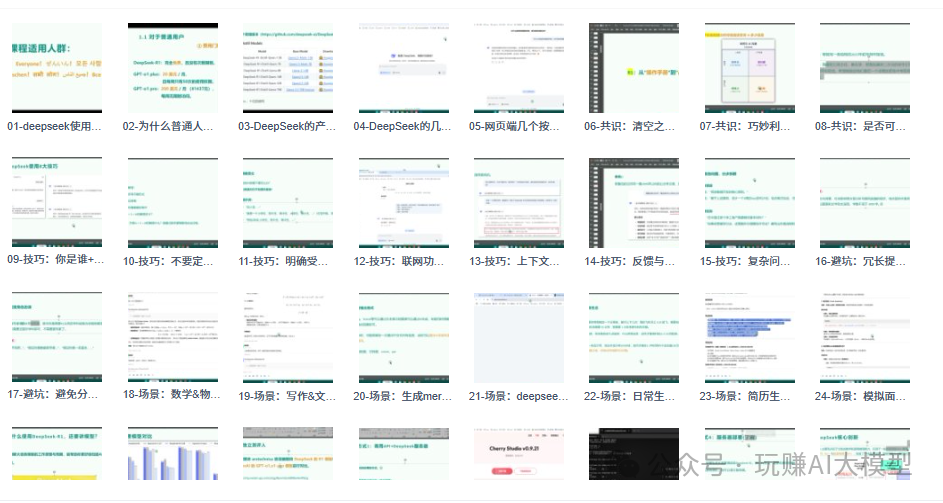

大模型全套学习资料展示

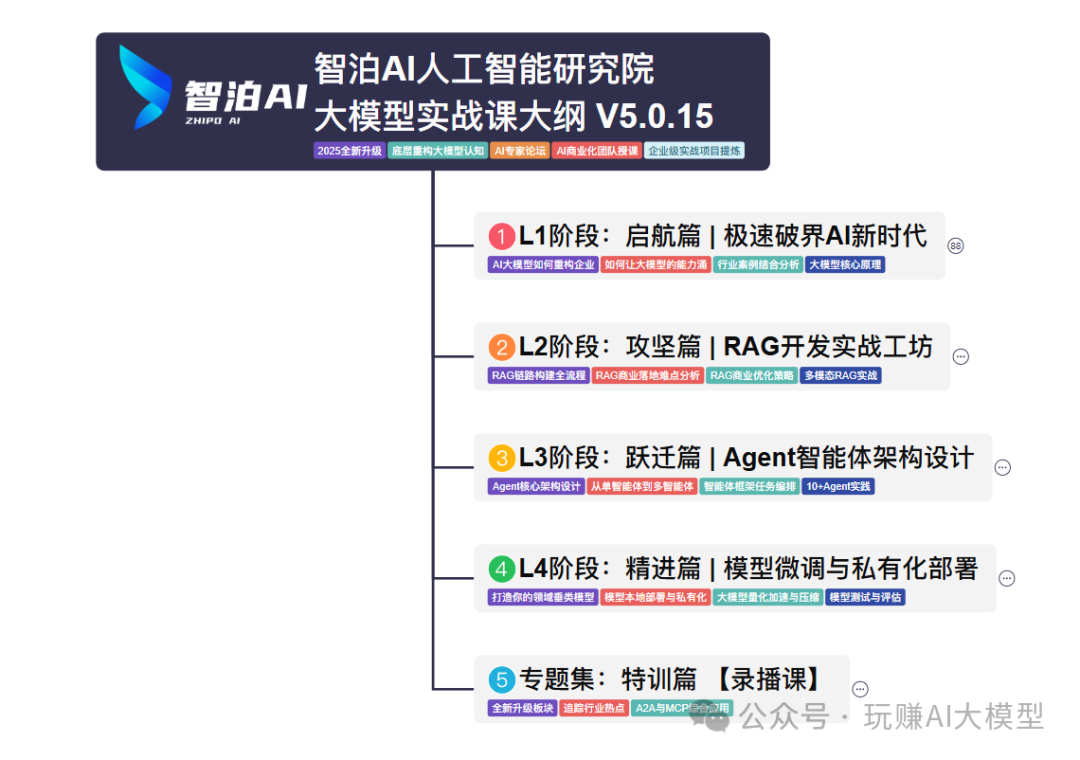

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

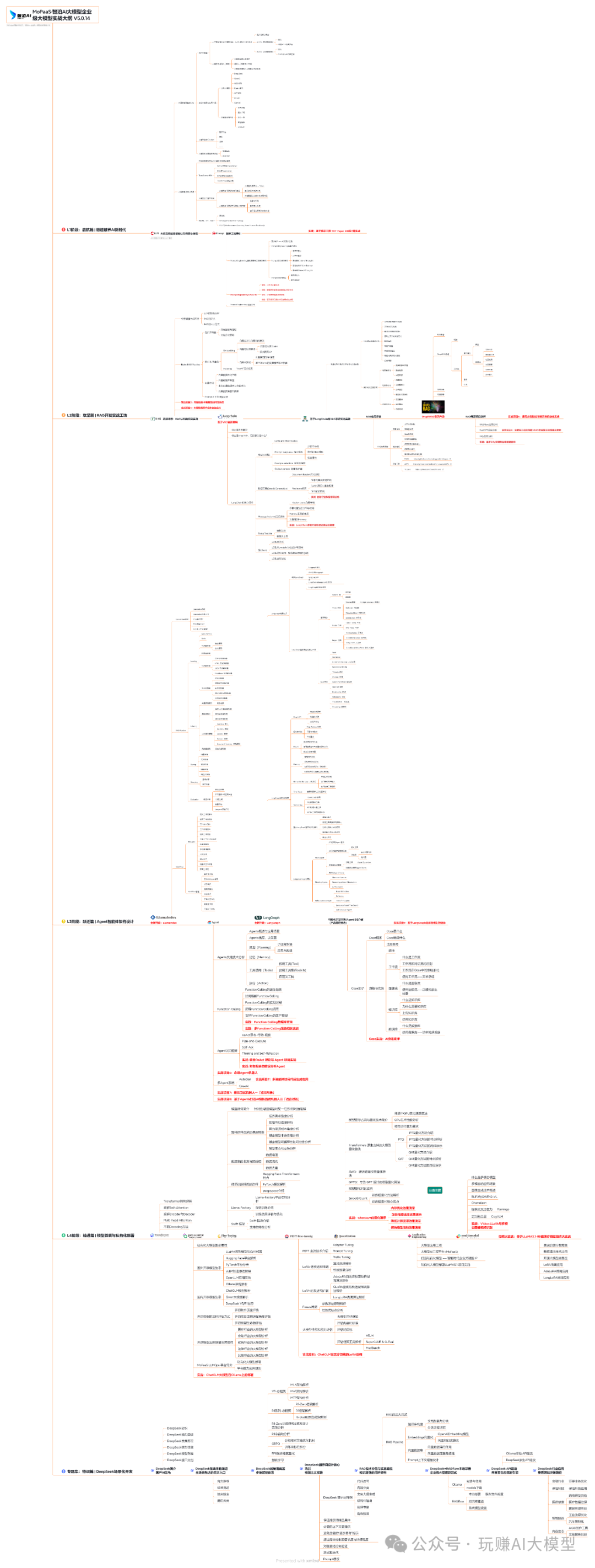

03 入门到进阶学习路线图

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

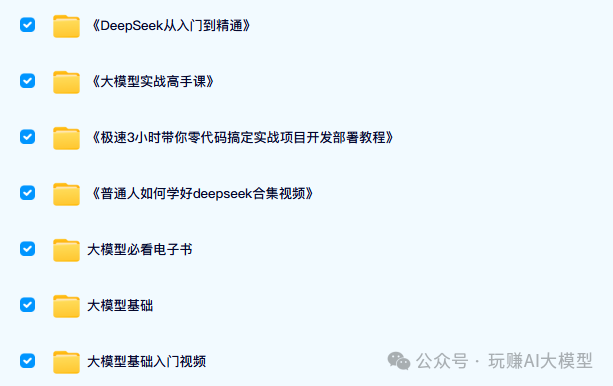

04 视频和书籍PDF合集

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

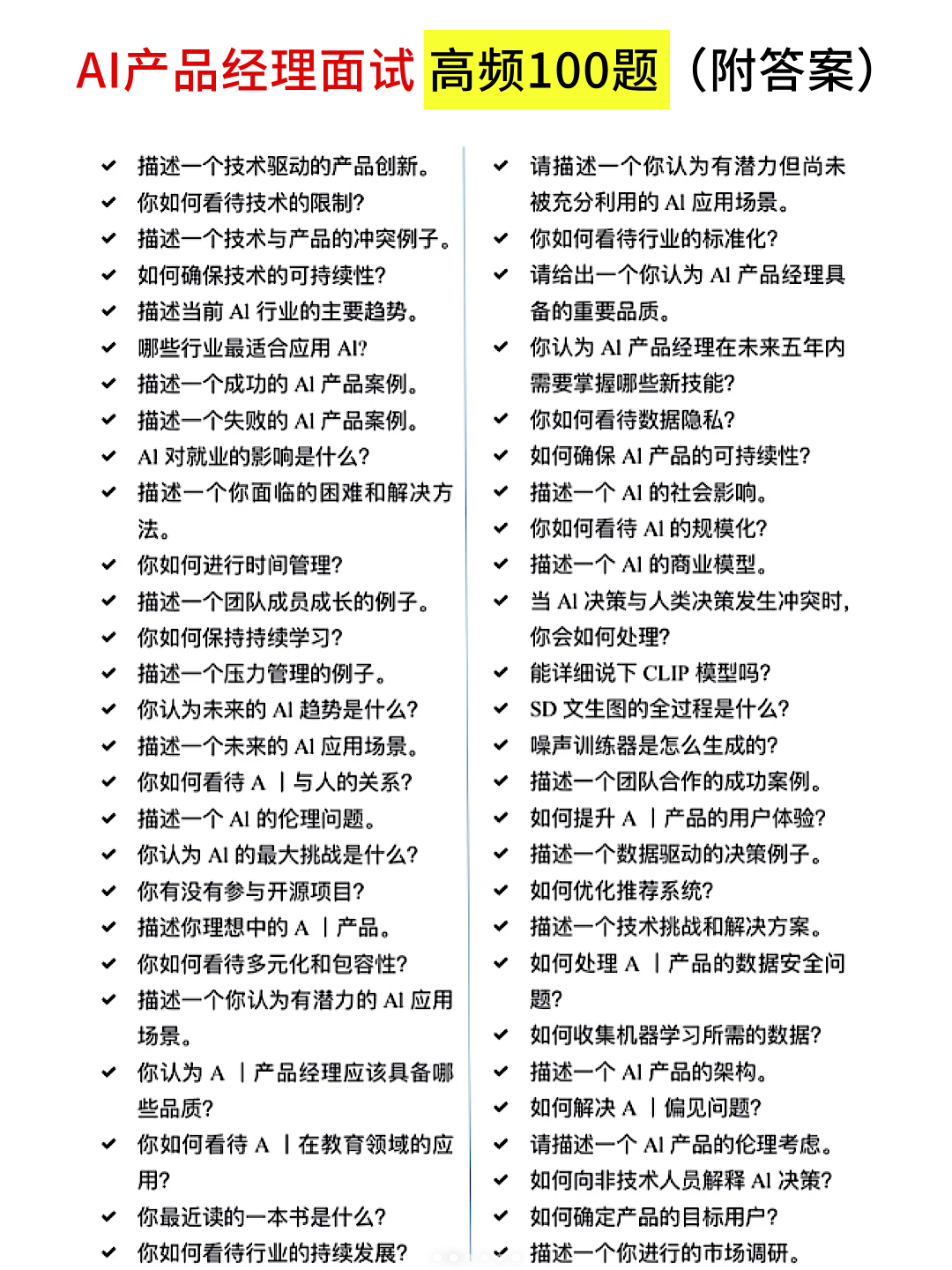

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

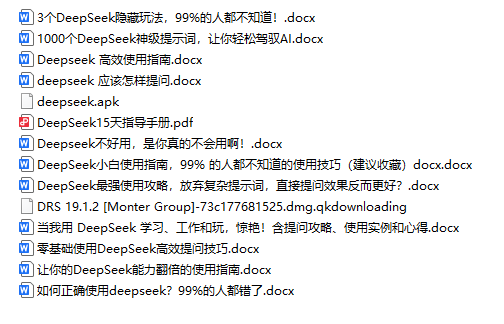

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

172万+

172万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?