边缘计算平台搭建服务技术方案与实施路径

一、硬件选型与适配

场景化配置策略

实时控制场景:优先选用集成多核处理器(如Intel Xeon D系列)的服务器,支持实时算法加速模块,确保响应延迟≤50ms,冗余电源与工业级散热设计保障稳定性。

AI推理场景:采用RK3588芯片平台,支持16TOPS以上算力,兼容TensorFlow/PyTorch框架,满足视频分析与智能识别需求。

混合架构扩展:基于ARM平台的树莓派、Banana Pi等低成本设备可作为轻量级边缘节点,配合Docker容器实现弹性部署。

环境适应性设计

工业场景需支持宽温环境(-20℃~60℃)与抗振设计,存储模块配置RAID 1冗余提升数据可靠性。

支持5G/双千兆网口的多协议转换能力,适配工厂车间等复杂网络环境。

二、软件架构与核心技术

分层架构设计

基础设施层:通过VMware vSphere或OpenStack实现物理资源池化,支持分布式存储与动态调度。

中间件层:Apache Edgent、Eclipse Kura等开源框架提供设备管理、数据处理与任务调度能力。

应用服务层:Spring Boot构建轻量级微服务,支持Java应用的快速开发与容器化部署。

关键技术实现

异构算力纳管:白山云边缘算力分发平台通过智能调度算法整合全球节点资源,支持GPU/FPGA等异构加速器管理。

安全防护:集成国密算法(SM2/SM4)与可信计算3.0认证,敏感数据本地脱敏处理,降低泄漏风险。

三、部署与运维流程

快速部署工具链

标准化安装:Link IoT Edge标准版提供一键式环境检查与部署脚本,支持Ubuntu系统在30分钟内完成平台搭建。

混合云集成:阿里云边缘实例创建工具实现云端策略同步,支持OTA远程升级与配置热更新。

运维管理优化

弹性扩展:Kubernetes编排引擎支持边缘节点动态扩容,负载波动时资源利用率提升40%。

监控体系:Prometheus+Grafana构建可视化监控面板,实时追踪节点健康状态与任务执行效率。

四、典型应用场景与价值

领域 解决方案 效能提升

智能制造 工业设备实时监测+边缘AI质检,减少云端传输带宽消耗90%,缺陷识别准确率提升至99.6% 年节约运维成本超200万元

智慧城市 交通流量边缘分析+信号灯动态调控,高峰期拥堵指数降低35% 响应延迟从秒级降至毫秒级

医疗影像 本地化DICOM影像处理,结合联邦学习实现跨机构模型训练,数据隐私合规性达100% 诊断效率提升3倍

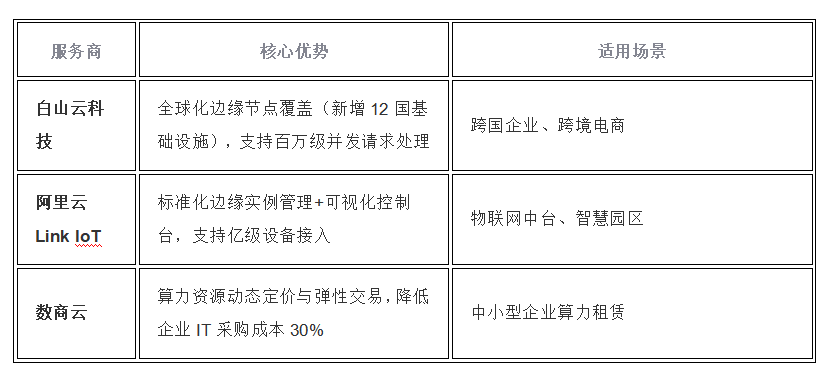

五、服务商能力对比

边缘计算平台搭建需融合硬件选型、架构设计与生态工具链,通过场景驱动的技术适配与智能化运维体系,可显著降低企业数字化转型门槛。选择服务商时应重点考察全球化资源覆盖能力与垂直行业落地经验。

2276

2276

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?