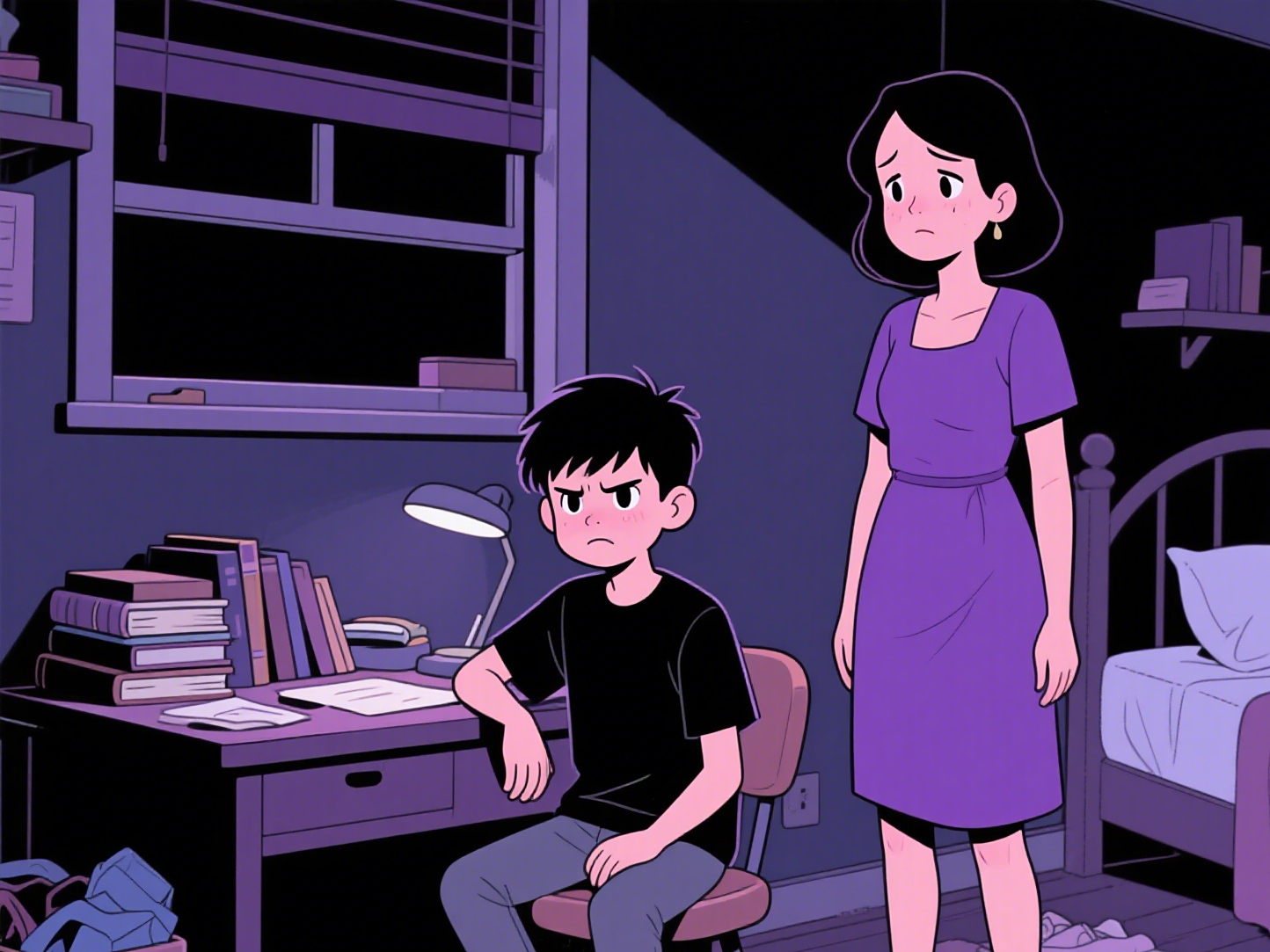

"要不是因为你,我早就..."这样的话,你是否也曾脱口而出?父母无意间的一句话,可能会在孩子心里埋下一颗自卑的种子。有些话语犹如利刃,看似宣泄情绪,实则在悄悄摧毁孩子的心理防线。

一、情感绑架:别让孩子为你的选择买单

"为了你我才没离婚""供你读书花光了我所有积蓄"——这类话语本质上是情感勒索,长期承受这种道德绑架的孩子,会在成年后出现抑郁倾向。就像案例中的小林,她原本有一份心仪的工作,那是一个能让她施展才华、实现梦想的舞台。然而,她却毅然放弃,选择留在老家。原因竟然是母亲常年抱怨“养女儿拖累了自己”。母亲的这句话,就像一副沉重的枷锁,紧紧地锁住了小林的脚步。她觉得,如果自己离开老家去追求自己的事业,就是对母亲的一种辜负,会让母亲更加痛苦。于是,她为了所谓的“报答”母亲,牺牲了自己的幸福和未来。

父母的苦难不该由孩子背负,婚姻选择、经济压力这些都是成人世界的课题。每个人在人生的道路上都会面临各种选择和挑战,这些选择和挑战所带来的后果,应该由做出选择的人自己承担。父母在婚姻中遇到问题,应该自己去面对和解决,而不是把责任推给孩子,说“为了你我才没离婚”。同样,供孩子读书是父母的责任和义务,也是父母对孩子的爱的一种表达方式,不应该成为日后向孩子索取回报的筹码。

二、比较式伤害:每个孩子都值得被看见

“别人家孩子”的魔咒为何总在饭桌上回荡?在中国的家庭中,这似乎成了一种普遍现象。父母总是习惯性地把自己的孩子和别人家的孩子进行比较,“你看隔壁家的孩子,学习又好又懂事”“人家孩子都能考满分,你怎么就不行”这样的话语,就像一把把利刃,刺痛着孩子的心。长期被比较的孩子会产生“我永远不够好”的固化认知。那个考98分仍被质问“为什么丢2分”的少年,他的内心该是多么的委屈和无奈。

他明明已经付出了很大的努力,取得了不错的成绩,却得不到父母的认可和鼓励,反而被一味地指责和批评。长此以往,他会逐渐失去自信,觉得自己无论怎么努力都无法达到父母的要求,从而放弃努力,变得消极怠惰。每个孩子都是独一无二的个体,他们有自己的优点和不足,有自己的兴趣和特长。父母应该尊重孩子的个性差异,发现孩子的闪光点,给予他们充分的肯定和鼓励,而不是一味地拿别人家的孩子来比较。只有这样,孩子才能在自信和快乐中健康成长。

三、翻旧账的代价:过去式不该是现在时

八年过去,那位母亲仍在饭桌上指责儿子“当初不该学画画”。这一幕,让人不禁感到心酸和无奈。翻旧账就像反复撕开结痂的伤口,让孩子永远活在过去错误的阴影里。孩子在成长的过程中,难免会犯一些错误,这是很正常的现象。每一次错误都是一次学习和成长的机会,只要孩子能够认识到自己的错误,并努力改正,就应该得到父母的原谅和鼓励。

成长本就是不断试错的过程,揪着陈年旧事不放,等于否定了孩子所有改变的努力。孩子会觉得,无论自己怎么努力,都无法摆脱过去的阴影,无法得到父母的认可和信任。这种心理上的压力和负担,会严重影响孩子的身心健康和成长发展。

四、守住这三条底线,给孩子真正的爱

聪明的父母都懂得:人前夸赞,人后教导;就事论事,不翻旧账;倾诉有度,不转嫁焦虑。这看似简单的三条底线,却蕴含着深刻的教育智慧。

人前夸赞,人后教导,这是一种尊重孩子的表现。在别人面前,父母应该多给孩子一些赞美和鼓励,让孩子感受到自己的价值和尊严。而在私下里,当孩子出现问题时,父母可以耐心地教导他们,帮助他们分析问题,找到解决问题的方法。这样既能保护孩子的自尊心,又能让孩子接受正确的教育。

就事论事,不翻旧账,这是对孩子的一种宽容和理解。当孩子犯错时,父母应该针对当前的问题进行沟通和解决,不要把过去的错误都翻出来,一起指责孩子。要相信孩子有改正错误的能力和决心,给他们一个重新开始的机会。

倾诉有度,不转嫁焦虑,这是父母对孩子的一种保护。父母在生活中难免会遇到各种压力和烦恼,但不应该把这些负面情绪转嫁到孩子身上。可以通过和朋友聊天、参加运动、听音乐等方式来缓解自己的压力,保持积极乐观的心态,为孩子营造一个健康、和谐的家庭环境。

真正的爱是放手让孩子成为自己,而不是活成父母情绪的镜子。那些没能说出口的话,终将化作孩子面对世界的底气。记住,有些话一旦出口就再难收回,与其后悔,不如让它们永远留在肚子里。让我们用温暖、理解和鼓励的话语,为孩子的心灵撑起一片晴朗的天空,让他们在爱的阳光下茁壮成长。

2125

2125

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?