引言:数字世界的物理基石

当我们编写一行简单的Java代码int a = 10;时,背后隐藏着一系列精密的物理过程和复杂的系统协作。理解计算机底层原理不仅能够帮助我们成为更好的程序员,更能让我们对数字世界产生深刻的敬畏。本文将带你踏上一段从磁性存储到Java虚拟机的奇妙旅程。

第一部分:计算机硬件架构全景解析

核心组件:计算机的"五脏六腑"

现代计算机可以看作一个精密的协作系统,每个组件都有其独特的作用和性能特征:

计算机核心组件架构:

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐

│ CPU │ │ 内存 │ │ 磁盘 │

│ │ │ │ │ │

│ • 运算器(ALU) │◄──►│ • 临时工作区 │◄──►│ • 永久存储 │

│ • 控制器(CU) │ │ • 快速访问 │ │ • 海量容量 │

│ • 寄存器 │ │ • 易失性 │ │ • 非易失性 │

└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘

性能金字塔:速度的惊人差异

各组件访问时间对比:

|

组件 |

访问时间 |

与现实世界类比 |

主要特点 |

|

CPU寄存器 |

0.1-0.2纳秒 |

光传播3-6厘米所需时间 |

最快,容量最小 |

|

CPU缓存 |

0.5-10纳秒 |

人类神经元传递信号时间 |

高速缓冲 |

|

主内存 |

20-100纳秒 |

眨眼时间的1/500万 |

工作内存,断电丢失 |

|

固态硬盘 |

50-150微秒 |

相机快门速度 |

非易失,较快 |

|

机械硬盘 |

3-15毫秒 |

人类眨眼一次 |

非易失,容量大 |

时间尺度直观理解:

// 用代码理解时间尺度

public class TimeScale {

public static void main(String[] args) {

// 假设CPU执行一个指令需要1个时间单位

long cpuCycle = 1; // 0.2纳秒

long memoryAccess = 100; // 20纳秒 (比CPU慢100倍)

long ssdAccess = 250000; // 50微秒 (比内存慢2500倍)

long hddAccess = 15000000; // 3毫秒 (比SSD慢60倍)

System.out.println("CPU : 内存 : SSD : HDD = 1 : 100 : 250,000 : 15,000,000");

}

}

第二部分:数据存储的物理魔法

磁盘存储:电磁转换的奇迹

机械硬盘工作原理:

// 磁盘数据写入过程(物理层面)

public class DiskStorage {

// 写入数据:电 → 磁

public void writeBit(boolean bit) {

if (bit) {

// 1: 产生强磁场,磁化区域为N极朝上

generateStrongMagneticField();

} else {

// 0: 产生弱磁场,磁化区域为S极朝上

generateWeakMagneticField();

}

}

// 读取数据:磁 → 电

public boolean readBit() {

// 通过磁阻效应检测磁场方向

MagneticField field = detectMagneticField();

return field.isStrong(); // 强磁场为1,弱磁场为0

}

}

实际数据存储示例:

Java代码: int a = 10;

转换为二进制存储:

字符 ASCII码(二进制)

'i' → 01101001

'n' → 01101110

't' → 01110100

' ' → 00100000

'a' → 01100001

'=' → 00111101

'1' → 00110001

'0' → 00110000

在磁盘上的物理表示:

N-S-S-N-N-S-S-N (对应01101001)

...

内存存储:电容的充放电艺术

DRAM工作原理:

public class MemoryCell {

private Capacitor capacitor; // 存储电荷的电容

// 写入数据

public void write(boolean value) {

if (value) {

capacitor.charge(); // 充电表示1

} else {

capacitor.discharge(); // 放电表示0

}

}

// 读取数据

public boolean read() {

return capacitor.hasCharge(); // 检测电荷状态

}

// 需要定期刷新(因为电容会漏电)

public void refresh() {

boolean value = read();

write(value); // 重新写入,保持数据

}

}

第三部分:Java程序的完整生命周期

从源代码到执行的转化流程

完整的编译执行链条:

┌─────────────┐ 编译 ┌─────────────┐ 加载 ┌─────────────┐

│ Hello.java │ ────────► │ Hello.class │ ────────► │ JVM │

│ (文本) │ │ (字节码) │ │ (运行时) │

└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

│

│ 解释/编译

▼

┌─────────────┐

│ 机器指令 │

│ (二进制) │

└─────────────┘

JVM内存模型详解

public class JVMMemoryModel {

// 方法区:存储类信息、常量、静态变量

private static final String CLASS_CONSTANT = "Constant";

public void demonstrateMemory() {

// 栈:局部变量、方法调用信息

int stackVariable = 42;

// 堆:对象实例

Object heapObject = new Object();

// 每个线程有自己的栈,但共享堆和方法区

Thread currentThread = Thread.currentThread();

}

}

JVM内存区域详细说明:

|

内存区域 |

存储内容 |

生命周期 |

访问速度 |

线程安全 |

|

程序计数器 |

下一条指令地址 |

线程生命周期 |

最快 |

线程私有 |

|

Java虚拟机栈 |

栈帧、局部变量 |

方法调用期间 |

快 |

线程私有 |

|

本地方法栈 |

Native方法调用 |

Native方法期间 |

快 |

线程私有 |

|

Java堆 |

对象实例、数组 |

直到GC回收 |

中等 |

线程共享 |

|

方法区 |

类信息、常量池 |

程序运行期间 |

中等 |

线程共享 |

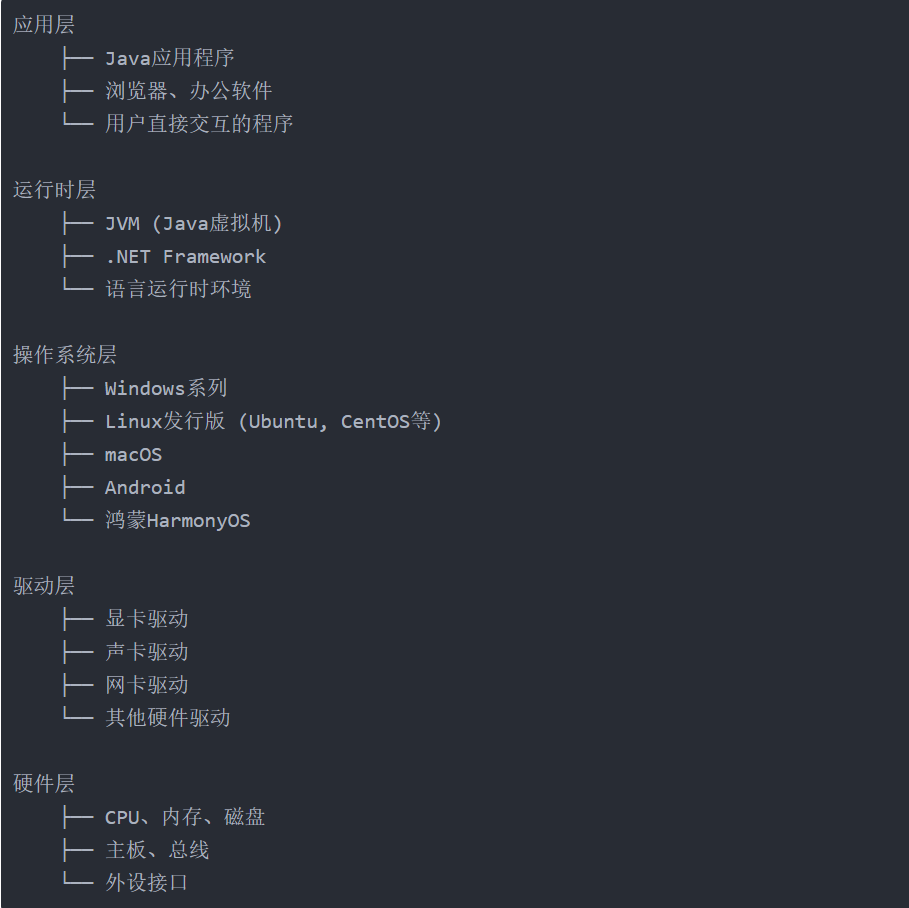

第四部分:计算机系统的软件层次

完整的软件栈架构

操作系统:硬件与软件的桥梁

主流操作系统家族:

public class OperatingSystemFamily {

// 桌面操作系统

enum DesktopOS {

WINDOWS, // 微软Windows系列

MACOS, // 苹果macOS

LINUX_UBUNTU, // Ubuntu Linux

LINUX_CENTOS, // CentOS Linux

LINUX_ARCH // Arch Linux

}

// 移动操作系统

enum MobileOS {

ANDROID, // 谷歌Android

IOS, // 苹果iOS

HARMONYOS, // 华为鸿蒙

KAIOS // 功能机系统

}

// 服务器操作系统

enum ServerOS {

LINUX_CENTOS, // 企业级Linux

LINUX_UBUNTU_SERVER,

WINDOWS_SERVER, // Windows服务器版

UNIX_AIX // IBM AIX

}

}

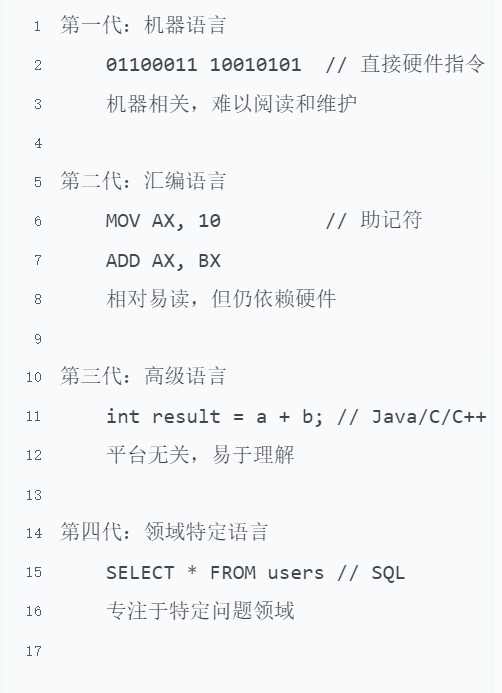

第五部分:编程语言的进化之路

从机器码到高级语言的演进

语言世代发展:

Java的"一次编写,到处运行"原理

// Java跨平台实现机制

public class CrossPlatformMagic {

public void explainCrossPlatform() {

// 1. 编译阶段:源代码 → 字节码

String javaSource = "public class Hello { /* ... */ }";

byte[] bytecode = compileToBytecode(javaSource);

// 2. 运行阶段:字节码 → 本地机器码

// Windows平台JVM: 字节码 → x86机器码

// Linux平台JVM: 字节码 → x86/ARM机器码

// macOS平台JVM: 字节码 → x86/ARM机器码

// 3. JVM负责平台适配

executeOnPlatform(bytecode, getCurrentPlatform());

}

private Platform getCurrentPlatform() {

String osName = System.getProperty("os.name").toLowerCase();

if (osName.contains("win")) return Platform.WINDOWS;

if (osName.contains("linux")) return Platform.LINUX;

if (osName.contains("mac")) return Platform.MACOS;

return Platform.UNKNOWN;

}

}

第六部分:程序执行的完整物理旅程

从键盘敲击到屏幕显示的完整流程

Java程序执行的详细步骤:

public class ProgramExecutionJourney {

public void completeExecutionFlow() {

// 第1步:源代码输入(物理设备)

// 键盘敲击 → 电信号 → USB传输 → 内存缓冲

// 第2步:编译过程

// javac编译器读取源代码

// 词法分析 → 语法分析 → 语义分析 → 字节码生成

// 第3步:类加载

// 磁盘读取.class文件 → 内存方法区

// 验证 → 准备 → 解析 → 初始化

// 第4步:字节码执行

// 解释执行 或 JIT编译为本地代码

// 在CPU中实际运算

// 第5步:结果输出

// 内存数据 → 显卡帧缓冲 → 显示器像素

}

}

执行指令级细节

CPU执行a + b的微观过程:

1. 取指令: 从内存加载ADD指令到指令寄存器

2. 指令译码: 识别这是加法操作,确定操作数位置

3. 取操作数: 从寄存器/内存读取a和b的值

4. 执行运算: 在ALU中完成加法计算

5. 写回结果: 将结果保存到目标寄存器

6. 更新PC: 程序计数器指向下一条指令

实践意义:这对Java开发者的价值

基于底层知识的性能优化

public class PerformanceOptimization {

// 理解内存层次后的优化

public void cacheFriendlyCode() {

// 好的实践:顺序访问,利用空间局部性

int[][] matrix = new int[1000][1000];

// 缓存友好的访问模式

for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {

for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {

matrix[i][j] = i + j; // 连续内存访问

}

}

}

// IO操作优化

public void ioOptimization() {

// 使用缓冲减少磁盘访问

try (BufferedReader reader =

new BufferedReader(new FileReader("largefile.txt"))) {

String line;

while ((line = reader.readLine()) != null) {

processLine(line);

}

}

}

// 并发编程的底层理解

public class ConcurrentExample {

private volatile boolean running = true; // 保证内存可见性

public void stop() {

running = false; // 立即对其他线程可见

}

}

}

结论:系统思维的培养

- 物理理解:从电磁原理到半导体技术的完整认知

- 系统视角:理解各组件如何协同工作

- 性能意识:明白不同操作的成本差异

- 调试能力:遇到问题时能从多个层次分析

2908

2908

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?