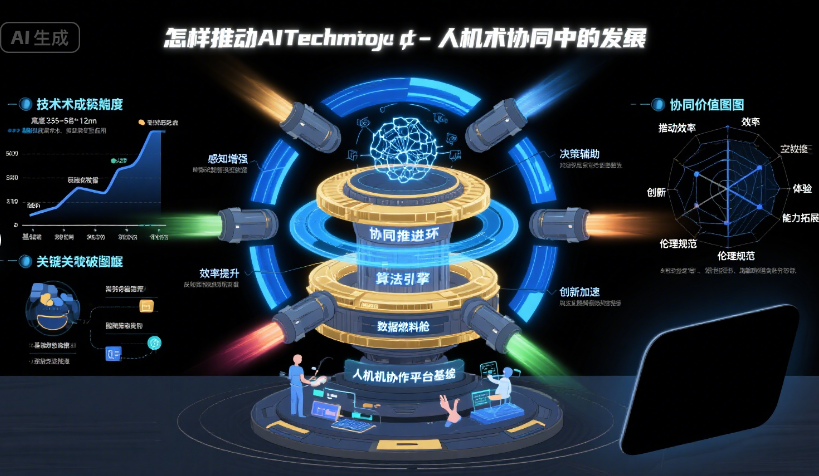

推动 AI 技术在人机协同中的发展,需要从技术突破、场景适配、生态构建、伦理规范等多维度协同发力,既要强化 AI 自身的智能水平,更要让其与人类需求、行业场景深度耦合,最终实现 “技术为协同服务” 的核心目标。以下从六个关键方向展开具体路径:

一、突破 AI 技术的 “协同适配性” 瓶颈

AI 技术在人机协同中的核心价值,在于 “理解人类意图、补充人类能力、适应动态场景”,因此需针对性突破三大技术短板:

- 强化 “人类感知” 能力:推动自然语言处理(NLP)向 “深层语义理解” 进化,让 AI 不仅能识别文字 / 语音,更能捕捉语境、情绪甚至隐性需求。例如,开发结合语调、微表情、肢体语言的多模态情感识别模型,使客服 AI 能实时感知用户的不耐烦并调整沟通策略;在教育场景中,AI 助教通过分析学生的眼神游离、答题犹豫等信号,动态调整知识点讲解节奏。

- 提升 “决策协同” 精度:突破传统 AI “数据驱动” 的局限,引入因果推理、常识推理能力,让 AI 的决策逻辑与人类认知框架对齐。例如,医疗 AI 在生成诊断建议时,需同步输出 “推理依据”(如 “基于患者的家族病史 + 影像特征,优先考虑 XX 疾病”),而非单纯给出结论,便于医生快速判断并修正;在工业质检中,AI 识别缺陷后,需标注 “可能的成因假设”,辅助工人定位生产环节的问题。

- 构建 “动态适应” 机制:开发具备 “在线学习” 能力的 AI 系统,使其能实时吸收人类反馈、适应场景变化。例如,协作机器人通过人类手把手示教(“导教学习”)快速掌握新工序,无需工程师重新编程;创意领域的 AI 绘画工具,可根据画师多次修改的笔触偏好,动态调整生成风格,逐渐贴近人类的创作习惯。

二、锚定垂直场景的 “协同需求” 开发

AI 技术的落地必须扎根于具体行业的人机协同痛点,避免 “技术空转”。需针对不同场景的核心需求,定制化开发技术方案:

-

制造业:强化 “安全 + 柔性” 协同

聚焦人机混线生产中的物理交互安全,开发 “动态碰撞预警算法”(通过毫米波雷达 + 视觉传感器实时计算人机距离,自动减速或暂停);同时提升 AI 的柔性生产能力,例如让 AI 根据订单波动实时调整机器人的工序优先级,工人则专注于复杂装配、质量抽检等 “机器不擅长” 的环节。 -

医疗领域:深化 “精准 + 辅助” 协同

推动 AI 从 “影像识别” 向 “全流程辅助” 延伸:在诊断阶段,AI 通过多组学数据(基因、影像、病历)生成个性化诊疗建议;在手术中,AI 导航系统结合医生的操作轨迹预测潜在风险(如 “此处血管密集,建议调整切割角度”);术后,AI 跟踪患者康复数据,辅助医生动态优化康复方案。 -

服务业:优化 “效率 + 温度” 平衡

针对客服、教育、养老等场景,开发 “半自动化协同” AI:例如,养老 AI 可自动完成老人的心率监测、用药提醒等标准化工作,但在老人出现孤独感、情绪低落时,需实时触发 “人类介入信号”,由护工进行情感陪伴 —— 避免 AI 过度替代人类的 “情感价值”。

三、革新人机交互的 “自然化” 界面

人机协同的效率,很大程度上取决于交互的 “无感化”—— 让人类无需学习复杂操作,即可与 AI 顺畅配合。需重点突破三类交互技术:

- 轻量化交互工具:普及 AR/VR、手势识别、语音控制等自然界面。例如,工厂工人通过 AR 眼镜接收 AI 的实时工序指引(如 “下一步拧紧左上角螺栓”),双手无需离开工具即可完成交互;设计师通过手势在空中 “拖拽” AI 生成的设计草图,实时调整比例与细节。

- 脑机接口(BCI)的实用化:推动非侵入式脑机接口技术从实验室走向场景,实现 “意念级” 协同。例如,残障人士通过脑电波指令控制 AI 辅助设备完成日常行动;高危行业(如核电站检修)中,工程师通过意念向 AI 机器人传递操作意图,避免物理接触风险。

- 个性化交互适配:AI 系统需主动适配人类的行为习惯,而非反之。例如,AI 助手根据用户的工作节奏(如 “习惯早晨处理邮件、下午做创意工作”)动态调整服务优先级;针对老年用户,AI 自动简化交互逻辑(如放大字体、减少专业术语),降低协同门槛。

四、构建 “人机协同友好型” 生态体系

AI 技术的发展离不开数据、人才、标准的支撑,需建立跨领域协同的生态:

-

打通 “数据共享 - 隐私保护” 双轨制

推动行业级 “数据中台” 建设,例如医疗领域建立脱敏后的病例数据库,供 AI 训练;同时通过联邦学习、差分隐私等技术,确保数据 “可用不可见”。例如,不同医院的 AI 诊断模型可在不共享原始数据的情况下联合训练,提升对罕见病的识别精度,同时保护患者隐私。 -

培育 “人机协同” 复合型人才

高校需开设交叉学科专业(如 “AI + 工业工程”“AI + 临床医学”),培养既懂 AI 技术原理、又理解行业协同需求的人才;企业则需强化员工的 “AI 协同素养”,例如教设计师使用 AI 工具时,重点训练 “如何向 AI 传递创意意图”(如精准描述 “复古风 + 未来感” 的混合风格),而非单纯操作技巧。 -

制定 “协同标准” 与 “责任框架”

由行业协会牵头,明确 AI 在协同中的角色边界:例如,自动驾驶中,AI 负责 “常规路况操控”,但在突发场景(如行人横穿马路)需明确 “人类接管时限”;在司法领域,AI 可辅助检索案例、分析法条,但最终判决必须由法官主导。同时,建立 AI 协同的 “性能评估标准”(如 “医疗 AI 的建议被医生采纳的有效率”“工业 AI 的故障预警准确率”),避免技术滥用。

五、强化 “伦理安全” 的底线约束

技术发展需与人类价值对齐,避免 AI 在协同中引发信任危机或权益损害:

- 确保 AI 的 “可解释性”:禁止在关键领域(医疗、司法、教育)使用 “黑箱模型”,要求 AI 的决策过程必须 “可追溯、可理解”。例如,贷款审批 AI 需明确说明 “拒绝贷款是基于申请人的逾期记录 + 收入稳定性”,而非单纯的算法输出,便于信贷员复核并保障用户知情权。

- 防范 “技术依赖” 风险:通过技术设计避免人类过度依赖 AI。例如,航空 AI 自动驾驶系统需定期 “故意制造” 轻微异常(如模拟传感器波动),倒逼飞行员保持警惕;教育 AI 在辅助批改作业时,需保留 30% 的 “模糊案例” 由教师手动判断,防止教师丧失独立批改能力。

- 立法明确 “权责划分”:通过法律界定人机协同中的责任主体 —— 若因 AI 系统缺陷导致事故(如协作机器人误操作伤人),开发者需承担技术责任;若因人类误判 AI 建议导致失误(如医生无视 AI 的风险预警),则由人类承担决策责任。

六、政策与资金的 “靶向支持”

政府与市场需形成合力,为 AI 技术在人机协同中的发展提供土壤:

- 设立 “协同技术专项基金”:重点支持跨领域融合项目,例如 “AI + 脑科学”(提升人机意图传递效率)、“AI + 数字孪生”(在虚拟场景中预演人机协同流程)等,降低企业研发风险。

- 推动 “示范场景” 建设:在制造业集群、三甲医院、智慧城市等领域打造标杆项目,例如深圳的 “智能工厂示范区” 中,人机协同生产使订单响应速度提升 50%,为全行业提供可复制的技术方案。

- 激励 “用户反馈闭环”:通过补贴、税收优惠等方式,鼓励企业收集用户对 AI 协同工具的反馈(如工人对协作机器人的操作体验、医生对 AI 诊断的修正建议),并将反馈数据用于技术迭代,形成 “用户需求 - 技术优化” 的正向循环。

总结

推动 AI 技术在人机协同中的发展,核心是让 AI 从 “独立智能体” 转变为 “协同伙伴”—— 既要通过技术突破让 AI 更 “懂人、适人、助人”,也要通过场景落地、生态构建、伦理约束确保其服务于人类价值。最终实现 “AI 强化人类能力,人类定义 AI 方向” 的共生格局,让技术真正成为人机协同的 “催化剂” 而非 “替代者”。

562

562

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?