2025年3月,一款名为Manus的AI产品突然席卷中文互联网。二手平台上的邀请码被炒至10万元天价,B站、微博、朋友圈被“一句话生成文章”“全自动股票分析”等演示视频刷屏。然而,与早期误传的“AI面试软件”标签不同,Manus的真实身份是 全球首款通用型AI Agent(智能体) ,其野心在于让AI从“聊天助手”升级为“行动代理”——既能理解人类复杂指令,又能自主拆解任务、调用工具并交付完整成果。这场狂欢背后,一场关于AI生产力的认知革命正在悄然发生。

一、Manus是谁?重新定义AI的“行动边界”

1. 从“对话”到“交付”:AI生产力的三级跳

根据技术分级,AI可分为三个层次:

- Level 1:基础问答(如ChatGPT):根据输入生成文本,但缺乏行动能力;

- Level 2:工具调用(如GPT-4插件):能调用特定API完成简单任务;

- Level 3:自主代理(如Manus):全流程闭环执行复杂任务,包括规划、学习、纠错。

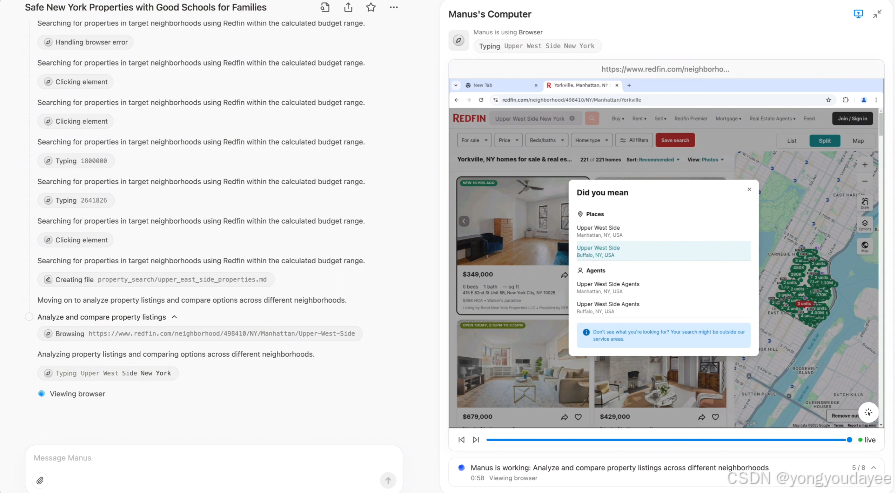

Manus的突破性在于:用户只需输入一句话需求(如“分析特斯拉股票并制作PPT”),系统即可自动分解出“数据收集-建模分析-可视化-排版设计”链条,调用网络搜索、Python代码、设计工具等资源,最终生成可直接使用的报告。这种“端到端交付”模式,让AI从“参谋”变成了“执行者”。

2. 技术解剖:工程创新与底层局限

Manus的核心架构包含三层:

- 任务理解层:通过强化学习将模糊需求转化为可执行步骤;

- 工具调度层:连接搜索引擎、代码解释器、办公软件等外部工具;

- 质量校验层:自动检查成果的完整性、逻辑一致性。

但业内人士指出,其技术本质仍是“现有模型的工程化拼接”:依赖OpenAI等大模型处理语义,用Python脚本串联工具链,再通过交互界面包装成“自主智能”体验。这种取巧路径虽降低了开发门槛,却也导致复杂任务成功率不稳定——实测显示,Manus在需要多轮交互的任务中常因权限限制、系统负载失败。

二、Manus的“破圈密码”:一场精心设计的认知革命

1. 营销策略:饥饿营销+场景化演示

Manus团队深谙传播规律:

- 稀缺性营造:邀请码机制引发FOMO(错失恐惧症),二手市场炒作进一步推高热度;

- 场景化案例:选择“写新闻稿”“筛选简历”等白领刚需场景录制演示视频,让观众直观感受“替代焦虑”;

- 创始人叙事:90后连续创业者肖弘的极客形象,强化“中国团队挑战硅谷”的集体情绪。

这种组合拳效果显著:Manus发布24小时内,相关话题阅读量超2亿,甚至带动A股AI板块上涨。

2. 行业冲击:重新定义“人机协作”

尽管技术尚未成熟,Manus已展现出变革潜力:

- 内容生产:18分钟生成结构完整的新闻报道,威胁传统小编岗位;

- 数据分析:自动爬取财报、绘制图表,初级分析师价值被稀释;

- 行政效率:10分钟筛选百份简历,HR可聚焦于战略级人才运营。

某VC投资人评价:“Manus的价值不在技术颠覆,而在教育市场接受AI作为生产流程的基础设施。”

三、用友大易的“三板斧”:技术、场景、生态

1. 技术底座:YonGPT大模型让招聘“懂业务”

用友大易的核心竞争力,在于其背靠用友集团30余年企业服务经验,将AI技术与行业Know-How深度融合。例如,系统能根据企业历史招聘数据,自动优化筛选标准:某零售企业发现,AI推荐的候选人中,入职后业绩达标率比HR手动筛选高出26%。

此外,系统支持多模态交互。候选人可通过视频面试、语音问答甚至虚拟现实场景与企业互动,而AI会实时分析沟通内容,生成结构化评估报告。西克中国在校招中引入该功能后,面试到场率从60%提升至95%,因时间冲突放弃面试的难题迎刃而解。

2. 场景覆盖:从“招人”到“运营人才”

用友大易的野心不止于招聘流程自动化,而是打造全生命周期人才管理平台:

- 前置环节:通过雇主品牌微官网、社交媒体智能分发,吸引目标人才。

- 招聘中台:整合猎头、内推、校招等渠道,一键同步职位至50+平台,简历查重率降低70%。

- 后端沉淀:智能人才库自动标注候选人技能标签,当岗位空缺时,AI优先推荐历史人才,某制造企业借此复用30%的“沉睡简历”。

3. 生态协同:打破数据孤岛

系统可与用友HR SaaS、ERP等无缝对接,实现“招聘-入职-培训-绩效”数据贯通。例如,某金融集团通过分析离职员工数据,反向优化招聘画像,使核心岗位离职率下降18%。

四、Manus启示录:AI Agent时代的生存法则

1. 企业端:拥抱“AI员工”新物种

Manus代表着一个新趋势——企业将引入AI同事分担标准化工作:

- 执行层:Manus处理数据整理、文档撰写等重复劳动;

- 管理层:人类专注创意决策、跨部门协调等高价值活动。

但这种转型需要配套升级:例如制造业使用Manus分析供应链数据时,需先完成设备物联网化改造。

2. 个体端:成为“AI导演”

当AI能执行具体任务时,人的核心竞争力转向:

- 需求抽象能力:将模糊问题转化为机器可理解的指令;

- 质量控制能力:识别AI产出中的逻辑漏洞、数据偏差;

- 伦理判断能力:权衡效率与隐私、公平等社会价值。

正如Manus创始人所言:“未来十年,最稀缺的不是会写代码的人,而是会指挥AI交响乐的人。”

五、结语:潮水退去后的真正战场

Manus的爆火揭示了一个真相:AI技术已从“玩具阶段”进入“工具阶段”。尽管当前版本仍显稚嫩,但其代表的自主智能体方向不可逆转。根据Gartner预测,到2027年,40%的企业工作流程将由AI Agent自动执行。

这场狂欢终将退潮,但留下的认知革命仍在继续:企业需要思考如何将Manus类工具嵌入业务流程,开发者需平衡短期变现与长期创新,而每个个体都需重新寻找“不可替代性”的坐标。正如一位用户评论:“Manus是不是泡沫不重要,重要的是它让我们提前十年触摸到了未来工作的形状。”

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?