\1. 概述 对于共享网络资源的各类应用来说,拥塞控制技术的使用有利于提高带宽利用率,同时也使得终端用户在使用网络时能够获得更好的体验。在协议层面上拥塞控制是TCP的一个总要的组成部分;但是对于非面向链接的传输层协议,如UDP,其在协议层面上并没有对拥塞控制进行强制性的要求,这样做保证了最优的传输性能,且在拥塞控制的设计上也保留了更大的灵活性。 WebRTC为我们提供了强大的音视频媒体引擎,前端开发者可以通过调用几个简单的js接口就能实现基于Web浏览器的实时音视频通信。而在媒体数据传输上,WebRTC采用了实时性较强UDP协议,并使用了RTP/RTCP技术。本文的主要内容就是介绍WebRTC中基于RTP/RTCP实现的拥塞控制技术。

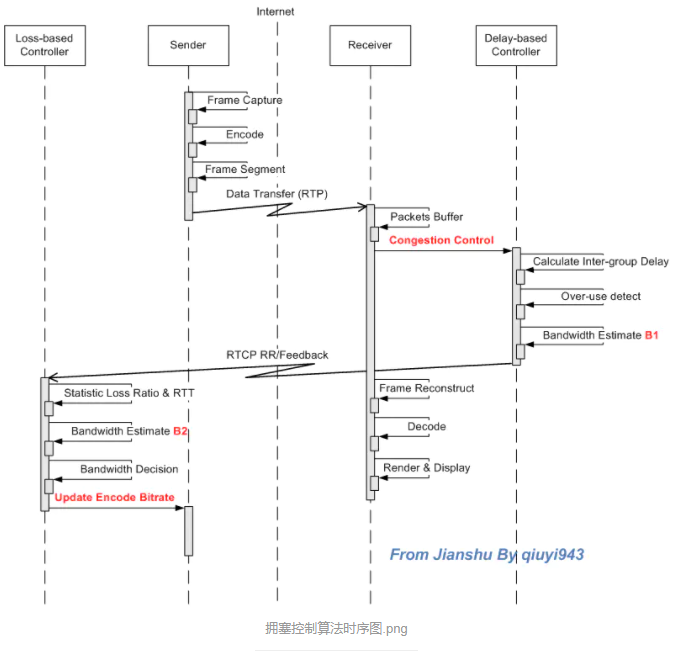

\2. 拥塞控制算法 WebRTC采用了两种拥塞控制算法:(1)基于延迟(delay-based)的拥塞控制算法;(2)基于丢包(loss-based)的拥塞控制算法。算法(1)由数据的接收方实现,接收方需要记录每个数据包到达的时间和大小,并计算每个数据分组之间(inter-group)的延迟的变化,由此判断当前网络的拥塞情况,并最终输出码率估计值由RTCP feedback(TMMBR或 REMB)反馈给发送方;算法(2)则由数据的发送方来实现,发送方通过从接收方周期性发来的RTCP RR(Receiver Report)中获取丢包信息以及计算RTT,并结合TMMBR或REMB中携带的码率信息算得最终的码率值,然后由媒体引擎根据码率来配置编码器,从而实现码率的自适应调整。从上面的描述可以看出,这两个算法在系统中并不是孤立存在的。

2.1 基于延迟(delay-based)的拥塞控制算法

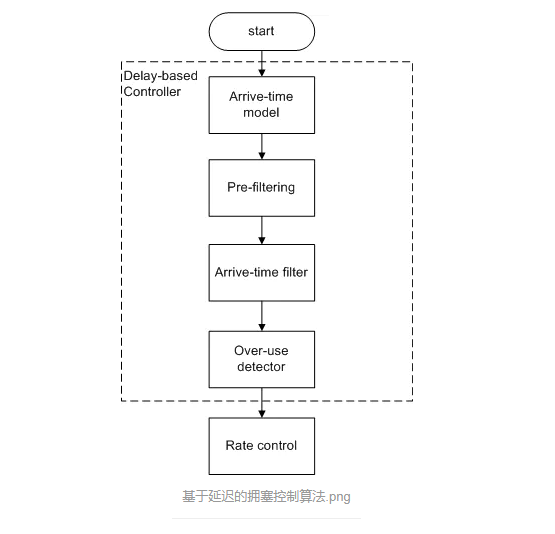

基于延迟的拥塞控制算法可以分成以下4个部分:(1)到达时间模型(arrive-time model);(2)预过滤(Pre-filtering);(3)到达时间滤波器(arrive-time filter);(4)过载检测器(over-use detector)。

2.1.1 到达时间模型(arrive-time model)

设相邻两个数据分组到达接收方的时间间隔为t(i) - t(i-1),而两者被发送的时间间隔则为T(i) - T(i-1),那么就有延迟变量d(i)=t(i)-t(i-1) - (T(i)-T(i-1))。如果d(i) >

本文介绍了WebRTC中的拥塞控制技术,主要包括基于延迟和丢包的两种算法。通过延迟的到达时间模型、预过滤、到达时间滤波器和过载检测器来实现延迟控制。丢包控制则根据丢包率、RTT和带宽估计值调整速率。这两种算法协同工作,确保实时音视频通信的质量。

本文介绍了WebRTC中的拥塞控制技术,主要包括基于延迟和丢包的两种算法。通过延迟的到达时间模型、预过滤、到达时间滤波器和过载检测器来实现延迟控制。丢包控制则根据丢包率、RTT和带宽估计值调整速率。这两种算法协同工作,确保实时音视频通信的质量。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

998

998

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?