在当今快速变化的市场环境中,软件开发行业早已告别了传统的瀑布式开发模型,转而拥抱更为灵活、高效的敏捷开发方法论。敏捷开发以其迭代、增量、协作和快速响应变化的特点,成为了推动技术创新和业务增长的核心引擎。在众多敏捷框架中,Scrum、Kanban以及它们的混合体Scrumban,无疑是应用最广泛、最具代表性的三种。本文将深入探讨这三种方法论的主体思路、角色分工、执行流程及其优缺点,并通过一个虚构的“京峰商城”后台管理系统案例,生动地展示Scrumban在实际项目中的应用。

1. Scrum:结构化的迭代冲刺

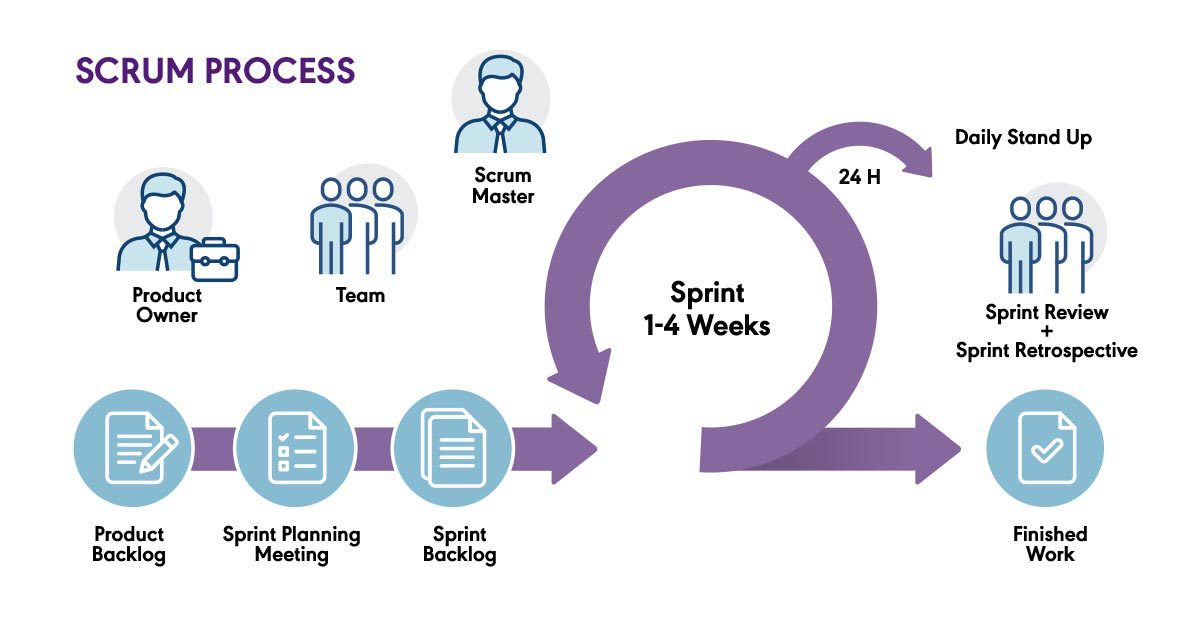

Scrum是一种以迭代和增量方式进行产品开发的框架,它强调在固定的时间周期(称为Sprint,冲刺)内交付潜在可发布的产品增量。 Scrum的核心在于通过结构化的角色、事件和工件,来管理复杂产品的开发过程,并持续改进团队的协作效率。

主体思路

Scrum的主体思路可以概括为“分而治之”与“持续反馈”。 它将一个庞大而复杂的项目,分解为一系列短小、固定的迭代周期(Sprint),通常为2到4周。 在每个Sprint中,团队集中精力完成一小部分预先规划好的功能,并在Sprint结束时进行评审和反思。这种短周期的迭代方式,使得团队能够快速获得来自客户和利益相关者的反馈,并及时调整后续的开发方向,从而有效应对需求变更,降低项目风险。角色分工

Scrum框架明确定义了三个核心角色,每个角色都承担着独特的职责,共同确保项目的顺利进行:- 产品负责人(Product Owner):产品负责人是项目“价值”的守护者。 他负责定义产品的功能,管理和维护产品待办事项列表(Product Backlog),并对其进行优先级排序,以确保开发团队始终在为实现最大的产品价值而工作。产品负责人是连接开发团队与客户、业务方之间的桥梁。

- Scrum Master:Scrum Master是团队的“仆人式领导”和敏捷教练。 他/她的主要职责是确保团队正确理解并遵循Scrum的理论、实践和规则。Scrum Master会帮助团队移除工作中的障碍,引导团队进行有效的沟通和协作,并促进团队的持续改进,但并不直接管理团队成员。

- 开发团队(Development Team):开发团队是由一群跨职能的专业人员组成的自组织团队。 他们负责在每个Sprint中将产品待-办事项列表中的条目转化为可交付的产品增量。团队成员共同拥有完成Sprint目标的责任,并自行决定如何最好地完成工作。

执行流程

Scrum的执行流程围绕着一系列被称为“事件”(Events)的会议展开,这些事件为团队提供了固定的沟通和协作节奏:- 产品待办事项列表梳理(Backlog Refinement):这是一个持续进行的过程,产品负责人和开发团队会定期对产品待办事项列表进行澄清、估算和排序,为接下来的Sprint做准备。

- Sprint规划会议(Sprint Planning):在每个Sprint开始时举行,团队从产品待办事项列表中选择最高优先级的条目,并制定出本个Sprint的目标和计划。

- 每日站会(Daily Scrum):每天固定时间进行的15分钟短会,团队成员同步工作进展,分享遇到的问题,并规划当天的工作。

- Sprint评审会议(Sprint Review):在Sprint结束时,开发团队向产品负责人和利益相关者展示本次Sprint完成的产品增量,并收集反馈。

- Sprint回顾会议(Sprint Retrospective):在Sprint评审之后,整个Scrum团队一起回顾本次Sprint的工作流程,识别做的好的地方和需要改进的地方,并制定具体的改进计划。

优缺点

**优点:**- 快速交付价值:通过短周期的迭代,能够持续、快速地交付可用的软件功能。

- 高度透明性:每日站会、Sprint评审等机制,确保了项目进展对所有人都清晰可见。

- 灵活性高:能够很好地适应和响应需求的变化。

- 促进团队协作:强调团队的自组织和跨职能协作,提升团队凝聚力和效率。

- 持续改进:通过定期的回顾会议,团队能够不断反思和优化其工作流程。

缺点:

- 对团队成员要求高:要求团队成员具备高度的自律性、沟通能力和协作精神。

- Scrum Master角色不易胜任:一个优秀的Scrum Master需要具备丰富的敏捷知识、引导技巧和解决问题的能力。

- 不适用于需求极其稳定的项目:对于需求在项目初期就已经非常明确且几乎不会变更的项目,Scrum的迭代开销可能显得不必要。

- 容易“急就章”:为了在Sprint结束前完成任务,团队有时可能会牺牲代码质量,采取短期的解决方案,从而积累技术债务。

2. Kanban:可视化的持续流动

Kanban,源于丰田生产系统的“看板”方法,是一种专注于可视化工作流程、限制在制品(Work in Progress, WIP)和最大化效率(或流动)的管理方法。 与Scrum的迭代式不同,Kanban强调的是一种持续、平滑的工作流。

主体思路

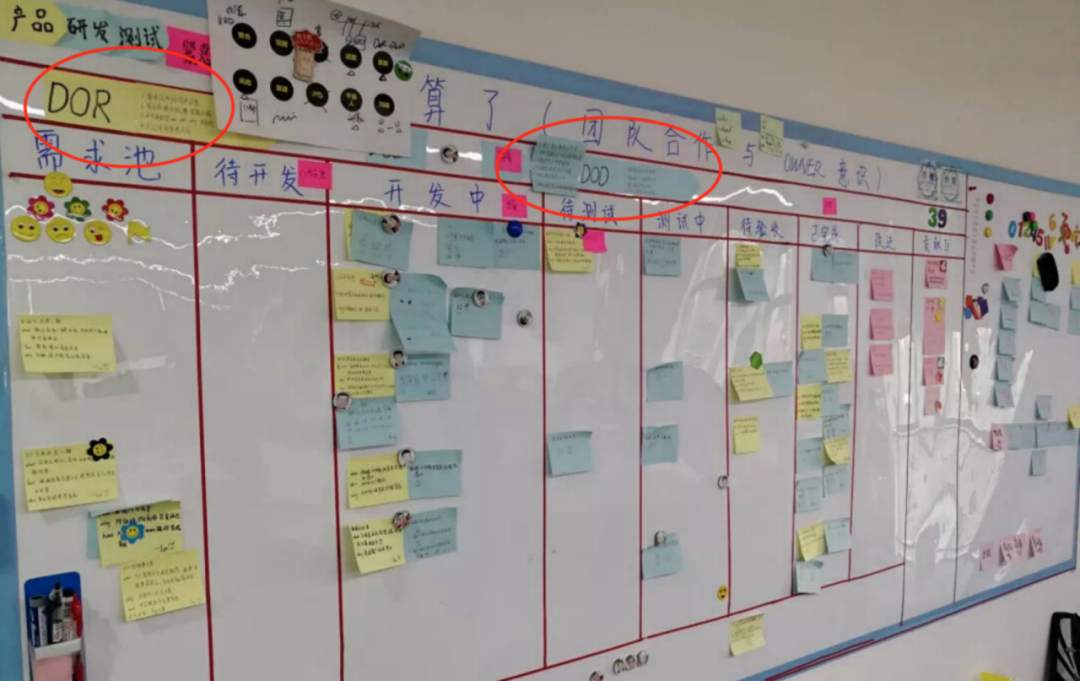

Kanban的核心思想是“可视化”和“拉动式生产”。 它通过一个看板(Kanban Board)将工作流程的各个阶段(如“待办”、“开发中”、“测试中”、“已完成”)直观地展示出来。 团队成员从前一阶段“拉取”任务到下一阶段,而不是由管理者“推送”任务。通过明确设置每个阶段的在制品(WIP)限制,Kanban可以防止团队成员同时处理过多任务,从而减少上下文切换带来的效率损失,识别流程中的瓶颈,并缩短任务的交付周期(Cycle Time)。角色分工

与Scrum不同,Kanban没有预设的、严格的角色分工。 整个团队共同拥有一块看板,并集体负责维护工作流程的顺畅。 虽然有些团队可能会设立“敏捷教练”或“服务交付经理”这样的角色来引导和优化流程,但这并非Kanban方法的强制要求。 Kanban更倾向于尊重现有的组织结构和角色,鼓励团队成员围绕工作自组织。执行流程

Kanban的执行流程是持续且灵活的,其核心实践包括:- 可视化工作流(Visualize the Workflow):创建一块物理的或电子的看板,将工作流程划分为不同的列,并将每个工作项以卡片的形式在看板上进行展示。

- 限制在制品(Limit WIP):为工作流中的一个或多个阶段设置明确的在制品数量上限。当某一列的卡片数量达到上限时,团队成员必须先帮助完成该列的工作,才能从前一列拉取新的任务。

- 管理流动(Manage Flow):持续监控工作项在看板上的流动情况,识别并解决导致工作停滞或变慢的瓶颈,目标是让工作尽可能平稳、可预测地完成。

- 明确流程规则(Make Policies Explicit):清晰地定义每个阶段的完成标准(Definition of Done)、任务的优先级规则、WIP限制等,让所有团队成员都有一致的理解。

- 建立反馈环路(Implement Feedback Loops):定期举行会议(如每日站会、服务交付评审、风险评审等),来同步信息、评审工作和改进流程。这些会议的频率和形式可以根据团队的需要灵活设置。

- 协作改进,试验演进(Improve Collaboratively, Evolve Experimentally):鼓励团队基于数据和度量(如前置时间、周期时间、吞吐率)进行持续的、渐进式的改进。

优缺点

**优点:**- 灵活性极高:能够随时响应优先级的变化,非常适合处理大量不同优先级和规模的突发请求。

- 减少浪费:通过限制WIP和关注流动,可以有效减少因任务切换和等待造成的浪费。

- 缩短交付周期:持续流动的特性使得单个任务能够更快地从“开始”到“完成”。

- 易于上手:可以在现有流程的基础上逐步实施,不需要颠覆性的组织变革。

- 提升预测性:通过度量周期时间等指标,可以更准确地预测未来任务的完成时间。

缺点:

- 缺乏时间盒(Timebox):没有固定的迭代周期,可能会导致缺乏明确的交付节奏感和紧迫感。

- 对规划的强调较弱:与Scrum相比,Kanban不太强调前期的详细规划,更侧重于即时响应。

- 容易忽视整体目标:如果团队过于关注单个任务的流动,可能会忽视长期的产品愿景和战略目标。

- 需要高度的纪律性:严格遵守WIP限制是Kanban成功的关键,需要团队有很强的自律性。

3. Scrumban:结构与灵活性的融合之道——以“京峰商城”为例

Scrumban,顾名思义,是Scrum和Kanban的结合体,它旨在吸收两者的优点,既拥有Scrum的结构化和仪式感,又具备Kanban的灵活性和对工作流的关注。 很多团队在实践中,可能在不自知的情况下,就已经在运用Scrumban的理念了。为了更生动地理解Scrumban,我们引入一个案例:“京峰商城”后台管理系统开发团队。这个团队负责维护和开发一个大型电商平台的后台系统,日常工作既有计划内的功能迭代,也需要应对大量来自运营、客服等部门的紧急需求和线上问题修复。

案例背景:“京峰商城”后台团队的困境

最初,该团队尝试使用纯粹的Scrum模式进行开发。他们设定了为期两周的Sprint。然而,很快就遇到了问题:- 频繁的紧急插队:运营部门经常提出紧急的促销活动配置需求,或者客服部门发现需要立即修复的线上Bug。这些计划外的工作严重打乱了Sprint的节奏,导致Sprint目标频繁失败,团队成员感到沮丧。

- 任务规模差异大:后台系统的需求,有的可能是一个复杂的报表系统开发,需要数周时间;有的则可能只是修改一个页面文案,几分钟就能完成。将这些任务强行塞进同一个Sprint中进行规划和估算,显得非常低效。

- 评审会议效果不佳:由于很多工作是零散的修复和优化,在Sprint评审会议上难以形成一个完整、连贯的功能增量进行演示,利益相关者的参与感和反馈价值都打了折扣。

引入Scrumban:一场量身定制的变革

面对这些挑战,团队的敏捷教练决定引导团队向Scrumban转型,将Scrum的框架与Kanban的原则相结合。主体思路:在结构中注入灵活性

Scrumban的核心思路是“计划与变化共存”**。团队保留了Scrum的迭代节奏来进行**规划和回顾,但日常的工作执行则采用Kanban的**拉动式持续流**。具体实践:

- 保留迭代规划:团队仍然保留每两周一次的迭代规划会议(Sprint Planning)。但会议的目标不再是制定一个僵化的、必须完成的任务列表。而是设定一个高层次的迭代目标,并优先处理那些重要的、计划内的大型功能。例如,“本迭代的核心目标是完成新的优惠券系统的核心功能开发”。

- 引入持续交付:对于那些小型的优化、紧急的Bug修复和运营需求,团队不再等到Sprint结束才发布。而是采用Kanban的思路,完成一个即发布一个,实现了持续流动和快速响应。

角色分工:责任共担,各司其职

在Scrumban模式下,“京峰商城”团队的角色分工也发生了微妙的变化:- 产品负责人(更像“优先级管理者”):他的职责依然是管理产品待办事项列表。但他现在需要维护两个并行的“泳道”:一个是**“计划内功能”泳道,用于存放大型迭代任务;另一个是“快速通道”**泳道,用于处理紧急需求。他需要与各方沟通,动态地调整这两个泳道中任务的优先级。

- 开发团队(自组织的流动维护者):团队成员不再仅仅关注Sprint内的任务,而是关注整个看板的可视化流程。他们根据看板上的WIP(在制品)限制来“拉取”任务。当“快速通道”中有高优先级任务时,他们会优先处理。当手上没有工作时,他们会从“计划内功能”泳道中拉取下一个优先级最高的任务。

- Scrum Master(流程改进的引导者):他的角色没有太大变化,依然是流程的守护者和改进的推动者。他会引导团队关注看板上的流动效率,分析瓶颈,并主持回顾会议,讨论如何更好地平衡计划性工作和突发性工作。

执行流程:仪式感与持续流的交响

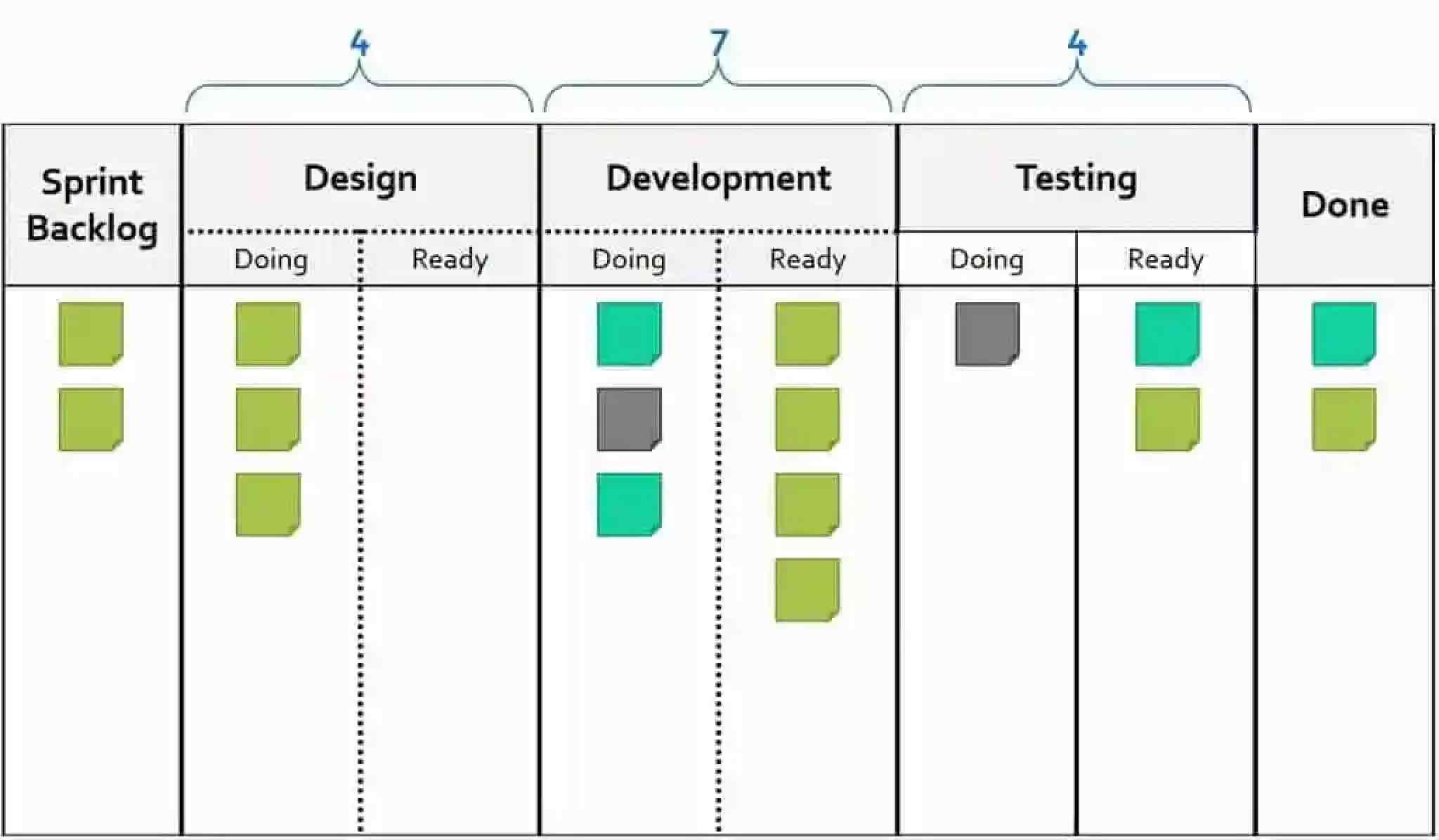

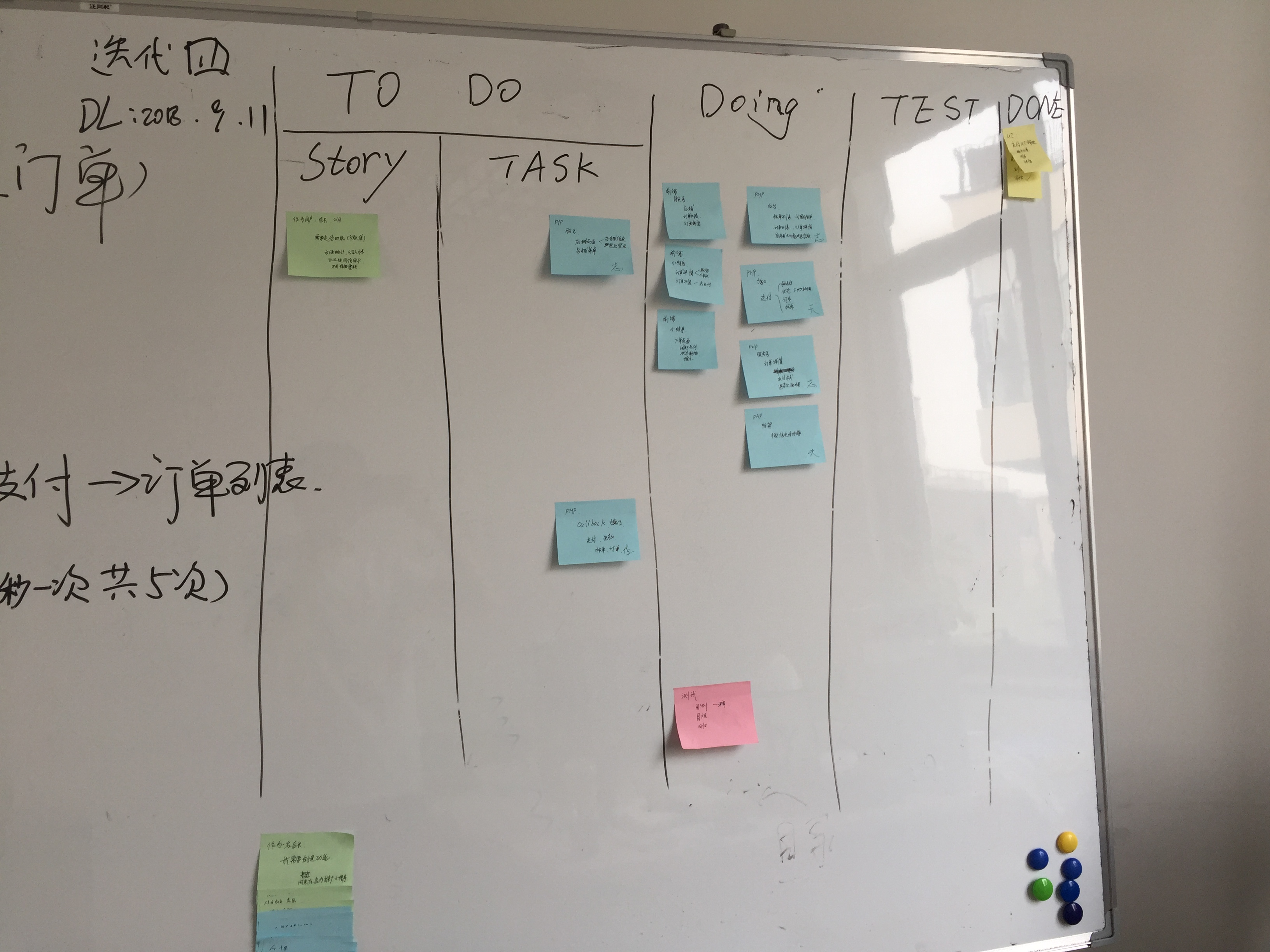

“京峰商城”团队的Scrumban流程如下:- 可视化的混合看板:

- 团队建立了一块电子看板,看板的列包括:产品待办列表 (Product Backlog)、迭代待办列表 (Iteration Backlog)、开发中 (In Progress)、测试中 (Testing)、待发布 (Ready to Deploy)、已完成 (Done)。

- 在“开发中”和“测试中”这两列,团队设置了WIP限制。例如,“开发中”最多不能超过7个任务卡片,因为团队有4名后端开发人员。这确保了大家能集中精力,快速完成手头的工作。

- 卡片被设计成两种颜色:绿色卡片代表“计划内功能”,“蓝色卡片”的紧急任务,**“灰色”**代表可能出现的其他情况。这让任务的紧急程度一目了然。

- 按需的规划与站会:

- 迭代规划会:每两周举行一次,重点是同步迭代目标和填充“迭代待办列表”。产品负责人会介绍接下来两周的主要方向,团队则从“产品待办列表”中拉取足够支撑迭代目标的大型功能放入“迭代待办列表”。

- 每日站会:依然每天举行,但焦点从“我昨天做了什么,今天要做什么”转向**“我们如何让卡片在看板上从左向右顺畅地移动”**。团队会重点讨论被阻塞的卡片,以及如何协作解决这些问题。

- 灵活的评审与持续的回顾:

- 评审会议(按需或定期):对于大型的计划内功能,团队会在功能开发完成后,组织专门的演示和评审会议,邀请相关的利益相关者参与。对于小的修复和优化,则通过发布说明或邮件通知即可,不再占用所有人的时间进行正式评审。

- 回顾会议:每两周的迭代周期结束时,雷打不动地举行回顾会议。会议上,团队会复盘整个周期的工作情况,利用看板上的数据(如卡片的平均周期时间)来分析问题。例如,他们可能会发现,“快速通道”的任务过多,影响了计划内功能的进度,从而讨论下一步如何与运营部门协商,更好地管理紧急需求的提交。

通过转向Scrumban,“京峰商城”后台管理系统团队成功地解决了之前的困境。他们既保留了Scrum带来的目标感和节奏感,又通过Kanban获得了应对变化的灵活性和对流程效率的持续关注,最终实现了开发效率和响应速度的双重提升。

664

664

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?