卫星遥感监测在耕地保护中发挥着革命性作用,它通过提供大范围、高频次、高精度、客观真实的监测数据,成为现代耕地保护不可或缺的科技利器。以下是其助力耕地保护的主要方式:

精准识别与动态监测耕地范围:

绘制“耕地家底”: 利用高分辨率卫星影像,结合人工智能图像识别技术,可以精确识别耕地边界、类型(水田、旱地等),建立详实、准确的耕地资源“一张图”数据库。

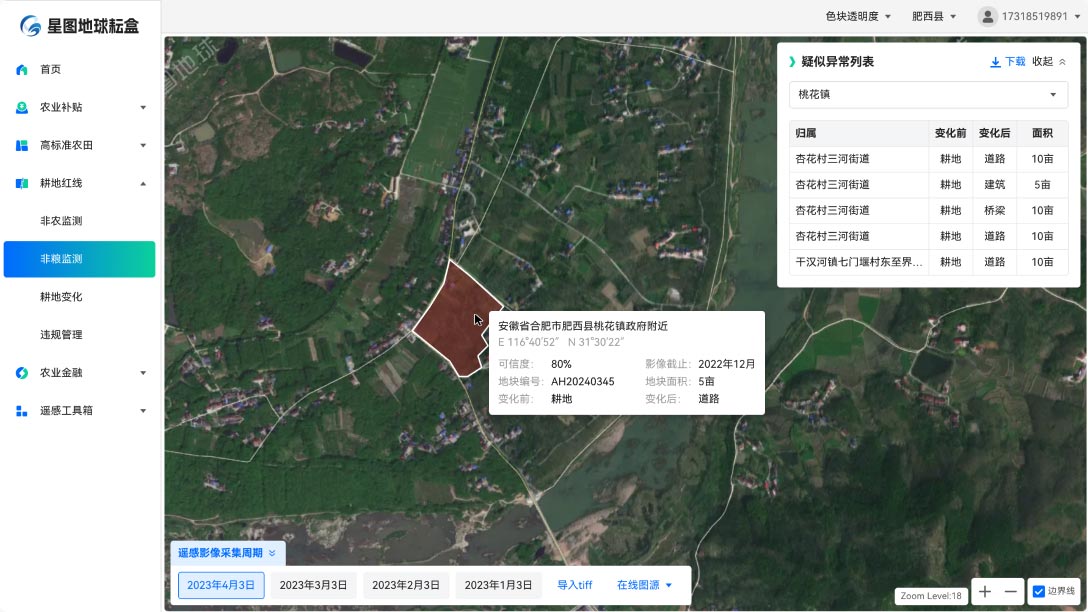

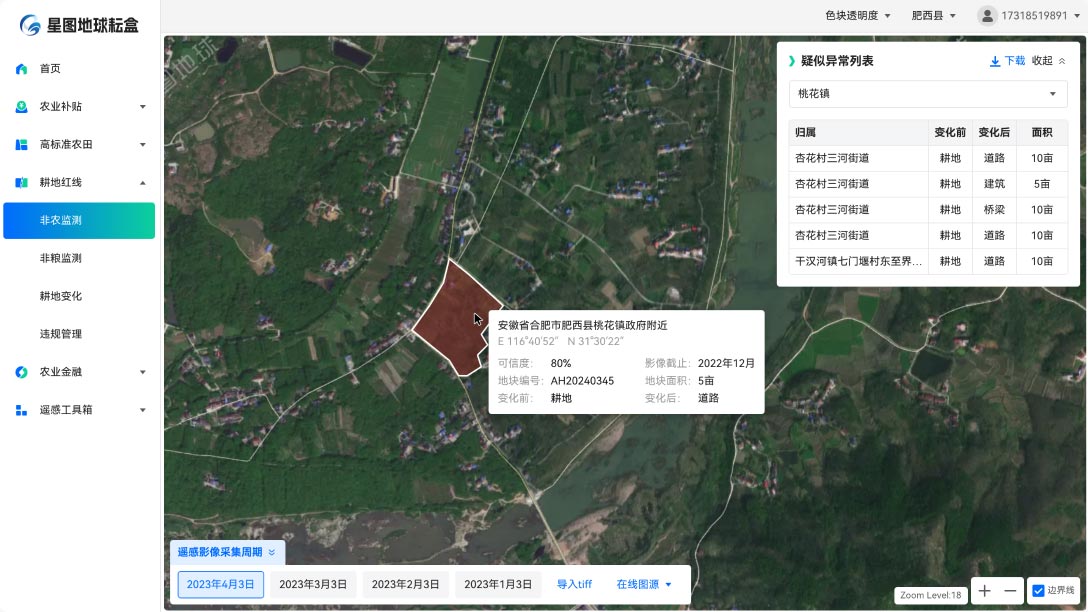

实时监测变化: 定期(甚至每天)获取卫星影像,自动检测耕地的变化情况(如新增、减少、类型转换),及时发现非法占用、违规建设、挖塘养鱼、植树造林、撂荒等行为。

严守耕地红线,遏制“非农化”、“非粮化”:

快速发现违法违规行为: 卫星遥感是发现占用耕地建房、建厂、修路、挖湖造景、建设绿化带等“非农化”行为,以及占用永久基本农田发展林果业、挖塘养鱼等“非粮化”行为的强有力工具。其客观性让违规行为无所遁形。

支撑执法督察: 为自然资源督察、土地执法提供精准的线索和图斑证据,大大提高执法效率和威慑力,实现“早发现、早制止、严查处”。

监督落实耕地“占补平衡”与“进出平衡”:

核实补充耕地真实性: 对通过土地整治、复垦等方式补充的耕地,利用遥感监测其位置、范围、质量(如是否达到耕种条件、是否种植作物)以及后期管护情况,确保补充耕地真实、有效、可持续,防止“占优补劣”、“数字平衡”。

监测耕地“进出”情况: 严格监控耕地转为林地、草地、园地等其他农用地的情况(“出”),以及上述地类恢复为耕地的情况(“进”),确保“进出”在数量和质量上实现平衡。

监测耕地利用状况,防止撂荒与提升质量:

识别撂荒耕地: 通过分析植被指数(如NDVI)的时间序列变化,可以识别出长期未种植作物、处于闲置或撂荒状态的耕地,督促复耕复种。

评估种植情况与复种指数: 监测作物种植结构、轮作休耕制度执行情况,计算复种指数,评估耕地实际利用强度。

辅助耕地质量监测: 结合土壤光谱特性等,遥感可以间接反演土壤有机质、墒情等关键指标,辅助监测耕地质量等级变化,为保护优质耕地、实施提质改造提供依据。

支撑高标准农田建设与管护:

选址规划: 利用遥感数据评估地形、水源、连片度等条件,辅助高标准农田项目的科学选址和规划。

建设进度与质量监测: 监测高标准农田建设过程中的工程进展、范围落实以及建成后的设施(沟渠、道路等)状况。

后期管护评估: 监测建成的高标准农田是否被有效利用、设施是否完好、是否存在被占用或破坏的风险。

评估灾害对耕地的损毁:

洪涝、干旱、滑坡、病虫害等灾害发生后,快速利用遥感评估受灾耕地的范围、程度,为灾情统计、救灾复产、保险理赔提供及时依据。

服务宏观决策与规划:

提供全面、连续的耕地资源时空变化数据,支撑国家粮食安全战略、国土空间规划编制、永久基本农田划定与调整、土地整治规划等重大决策。

卫星遥感监测的优势:

覆盖范围广: 可一次性监测省、市乃至全国范围。

客观真实: 不受人为干扰,数据真实可靠。

时效性强: 卫星重访周期短(如哨兵系列几天一次),可近实时监测。

历史追溯: 存档影像可用于历史回溯分析。

成本效益高: 相比大规模人工巡查,成本显著降低。

定量化与自动化: 结合AI,实现变化信息的自动提取与分析。

17万+

17万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?