芯片组简介

芯片组(Chipset)是计算机主板上的一组核心集成电路,负责协调 CPU 与内存、存储设备、外部接口(如 USB、网络)等硬件组件的通信,是连接计算机各部件的 “神经中枢”。它虽不直接决定 CPU 的运算性能,却深刻影响整个系统的扩展性、功能支持和稳定性,是主板设计的核心。

一、定义与核心作用

芯片组由多个专用集成电路(ASIC)组成,主要功能是管理 CPU 与其他硬件之间的数据传输,弥补 CPU 在接口和控制能力上的不足。具体来说,它就像 “交通枢纽”:

- 接收 CPU 的指令,分配给内存、显卡、硬盘等设备;

- 协调不同硬件的工作节奏(如内存读写速度、PCIe 设备带宽);

- 提供各类外部接口(USB、SATA、网线接口等),让键盘、鼠标、硬盘等外设能与系统交互。

二、发展与架构演变

芯片组的架构随 CPU 技术进步不断简化,从早期的 “多芯片分工” 逐渐走向 “单芯片整合”,核心趋势是功能集成化、功耗降低、效率提升。

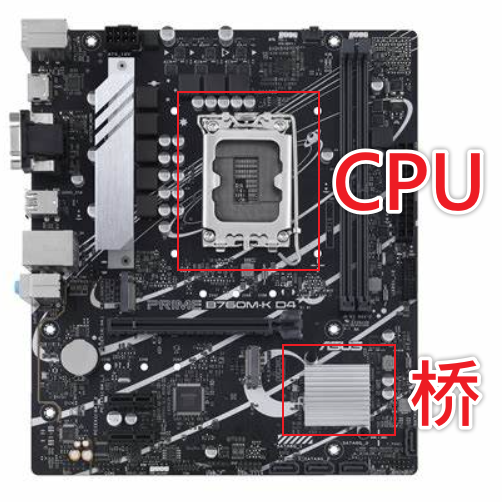

1. 早期:南北桥架构(20 世纪 90 年代 - 2010 年代初)

这是最长寿的架构,芯片组分为北桥(North Bridge) 和南桥(South Bridge) 两个核心芯片,分工明确:

北桥(主桥):

靠近 CPU,负责处理高速数据传输,直接连接 CPU、内存(内存控制器)、显卡(PCIe 显卡插槽)、以及南桥。

例如:早期英特尔芯片组的北桥控制 DDR 内存、PCIe 显卡带宽,AMD 芯片组的北桥集成内存控制器(AMD 早于英特尔实现这一设计)。

南桥(输入输出桥):

位于主板边缘,负责低速设备和外部接口,包括 USB 接口、SATA 硬盘接口、网卡、声卡、打印机接口等,通过一条高速通道(如 DMI 总线)与北桥连接。

缺点:南北桥分工导致数据传输路径长、延迟较高,且北桥功耗较大(需单独散热)。

2. 现代:单芯片架构(2010 年代至今)

随着 CPU 技术升级(如 CPU 集成内存控制器、PCIe 控制器),北桥的核心功能被逐渐整合到 CPU 中,芯片组简化为单芯片设计:

英特尔:2011 年推出的 6 系列芯片组首次用PCH(Platform Controller Hub,平台控制器中枢) 取代南北桥,成为单芯片芯片组,负责剩余的 I/O 控制和扩展功能。

AMD:2011 年推出的 FM1 平台用FCH(Fusion Controller Hub,融合控制器中枢) 替代南北桥,同样为单芯片设计。

优势:减少数据传输环节,降低延迟和功耗;主板设计更简洁,成本降低。

三、核心功能详解

芯片组的功能覆盖硬件协调、接口管理、系统控制等多个维度,具体包括:

1. 数据传输管理

- 连接 CPU 与外部设备:通过专用总线(如英特尔的 DMI 4.0、AMD 的 Infinity Fabric)与 CPU 通信,传递指令和数据。

- 分配带宽资源:例如控制 PCIe 通道的数量和速率(如支持 PCIe 4.0/5.0),确保显卡、NVMe 固态硬盘等高速设备能满速运行。

2. I/O 接口控制

提供并管理计算机的各类外部接口,是芯片组最直观的功能:

- 存储接口:SATA(传统硬盘 / 固态硬盘)、M.2(NVMe 固态硬盘,通过 PCIe 通道连接)。

- 通用接口:USB(包括 USB 3.2、USB4)、Thunderbolt(雷电接口,部分芯片组原生支持)。

- 网络与音频:集成网卡(如千兆以太网、Wi-Fi 6/7)、声卡的控制逻辑。

- 扩展接口:PCIe 插槽(除 CPU 直连的外,其余由芯片组提供)、串口 / 并口(老式设备兼容)。

3. 电源与功耗管理

- 调节硬件供电:控制 CPU、内存、显卡等部件的电压和电流,确保稳定运行(如低负载时自动降频省电)。

- 支持睡眠 / 唤醒功能:管理系统待机、休眠状态的电源切换,减少待机功耗。

4. 硬件监控与安全

- 监控状态:实时检测 CPU 温度、风扇转速、电源电压等,通过主板 BIOS 反馈给用户(如过热时自动报警)。

- 安全功能:集成 TPM(可信平台模块),用于加密数据、防止恶意软件攻击;支持 Secure Boot(安全启动),确保系统启动过程不被篡改。

5. 扩展性支持

- 多设备协同:例如支持 RAID(磁盘阵列,如 RAID 0/1/5,提升硬盘读写速度或数据冗余)。

- 多显示器输出:部分芯片组支持通过集成显卡连接多个显示器(需 CPU 配合)。

四、芯片组的分类与定位

芯片组按平台(英特尔 / AMD)和定位(高端 / 主流 / 入门)分为多个系列,功能和扩展性差异显著,主要用于满足不同用户需求(如超频、多设备连接)。

1. 英特尔芯片组(对应酷睿 / 奔腾 / 赛扬平台)

|

系列 |

定位 |

核心特点(以 13 代酷睿配套为例) |

|

Z 系列 |

高端 / 超频 |

支持 CPU 超频、内存超频;提供最多 20 条 PCIe 4.0 通道;支持多 M.2 接口(如 Z790)。 |

|

B 系列 |

主流 / 商用 |

不支持超频;PCIe 通道数略少(如 B760 提供 16 条);性价比高,适合办公和游戏。 |

|

H 系列 |

移动 / 入门 |

用于笔记本或迷你主机;接口精简,功耗低(如 H610)。 |

|

Q/W 系列 |

企业级 |

强化稳定性和安全性(如支持 vPro 技术、远程管理),用于服务器 / 工作站。 |

2. AMD 芯片组(对应锐龙平台)

|

系列 |

定位 |

核心特点(以锐龙 7000 系列配套为例) |

|

X 系列 |

高端 / 超频 |

支持 CPU 和内存超频;提供 PCIe 5.0 通道(显卡 + SSD);扩展性强(如 X670)。 |

|

B 系列 |

主流 |

部分支持 PCIe 5.0(如 B650);不支持超频(部分型号开放有限超频);性价比高。 |

|

A 系列 |

入门 / APU |

用于锐龙 APU(集成显卡)平台;接口精简,适合办公和轻度娱乐(如 A620)。 |

五、兼容性与扩展性:为什么芯片组很重要?

与 CPU 的绑定性:芯片组必须与 CPU 型号匹配(同代平台),例如英特尔 12 代酷睿只能用 600 系列芯片组(Z690/B660 等),锐龙 7000 只能用 AM5 平台的 X670/B650 等。若搭配不兼容的芯片组,CPU 无法工作。

决定系统扩展性:

-

- 接口数量:高端芯片组支持更多 USB 接口(如 Z790 支持 10 个 USB 3.2)、更多 M.2 插槽(同时连接多个高速 SSD)。

- 功能支持:是否支持 RAID 磁盘阵列、Thunderbolt 接口、PCIe 5.0 设备(如最新显卡和 SSD)等,都由芯片组决定。

影响使用体验:例如,入门芯片组可能因 PCIe 通道不足,导致显卡和 SSD 无法同时满速运行;而高端芯片组能确保多设备协同高效工作。

芯片组是计算机硬件的 “协调中心”,虽不直接参与运算,却通过连接 CPU 与内存、外设,管理接口和带宽,决定了整个系统的功能边界和稳定性。从早期的南北桥分工到现代的单芯片整合,芯片组的演变始终围绕 “高效、集成、适配新硬件” 的目标,是理解计算机架构和装机配置的核心知识点。

无论是普通用户选择主板,还是专业人士设计系统,芯片组的功能、兼容性和扩展性都是不可忽视的关键因素。

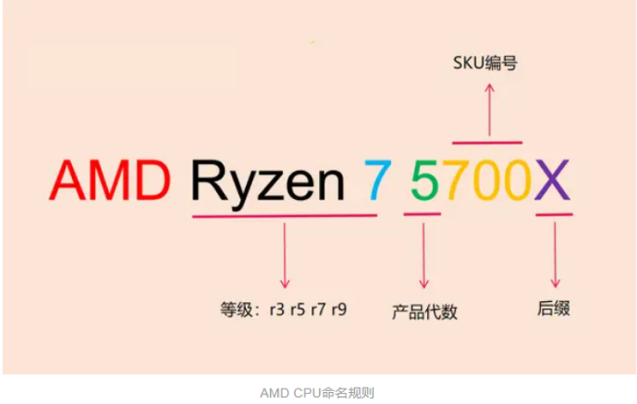

CPU命名规则

等级:上图中的Ryzen 7,代表这款CPU的等级,类似英特尔酷睿CPU的有i3、i5、i7、i9,同样锐龙也有 R3 R5 R7 R9

R3:入门定位,轻度办公和娱乐,家用

R5:主流定位,无压力玩游戏,勉强做个生产力工具的高性价比产品

R7:高端定位,进一步提升了多线程能力,提高了生产力性能

R9:旗舰定位,锐龙系列的老大哥

产品代数,目前AMD桌面处理器代数如下:

锐龙7000系列:目前AMD发布的最新的处理器,是目前的主流AMD桌面级处理器

锐龙5000系列:也是目前装机的主流选择,如锐龙5 5600G、锐龙7 5700X、锐龙7 5800X3D等

锐龙3000/4000系列

锐龙2000系列

锐龙1000系列

SKU编号:编号越大,等级越高,性能越强

以5000系列锐龙为例,性能排序:5600X<5700X<5800X<5900X<5950X

AMD CPU后缀字母含义

后缀:图片中X

X:指支持AMD官方超频XFR技术,也就是自动超频,频率的最大值受到散热器效果的影响,散热器越强,频率越高

G:代表有核显,也就是常说的APU,集成Vega显卡

3D:代表使用了3D缓存

WX:代表最新的超多核心线程撕裂者系列

PRO:代表支持一些特别的数据安全技术

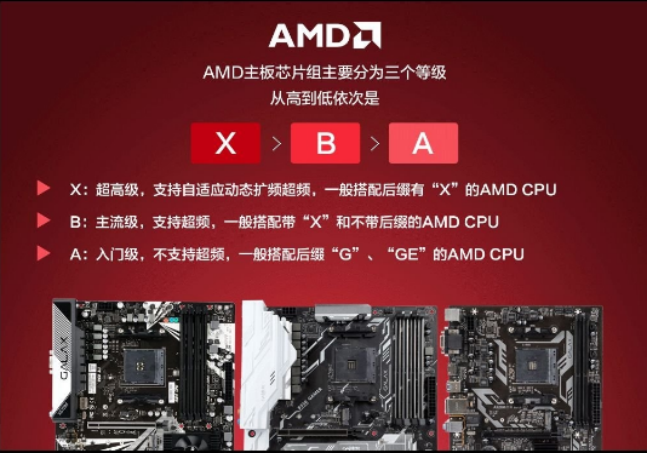

AMD芯片组型号

芯片组系列

X:专业级或者发烧级,支持超频等各种特性,一般搭配后缀X的处理器,锐龙9/7为主。

B:主流级,支持超频,一般搭配锐龙7/5/3。

A:入门级,不支持超频,一般搭配锐龙3、速龙。

CPU和芯片组的搭配

AM5架构的CPU搭配600、800系列的芯片组

AM4架构的CPU搭配300、400、500、系列的芯片组

3418

3418

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?