你有没有遇到这种事:

去仓库找个“连接器”,A仓说是“铜头接线端子”,B仓叫它“黄铜头”,C仓那边干脆写着“电工接头”——结果转了一圈,它们其实都是一个玩意儿。

再比如,采购一次性下了5单“黑色塑料壳”,结果每个供应商给的都不一样,有的带螺丝孔,有的没有,有的大一圈,有的又小一圈。

财务对账时看到好几个“电机”,结果编号、名称、价格都不同,问技术,技术说这几个其实是一个型号,只是叫法不同。

这些乱象背后的根本原因,其实就一个:物料编码没搞清楚!

一、物料编码是个啥?

物料编码,就是给每个物料定个唯一的“身份证号”。

就像你去超市买瓶可乐,收银员不管你说“我要百事”还是“我要500毫升装”,人家扫条码识别的是编号,不是你嘴里那名字。系统一看编号,立刻就知道价格、规格、库存、促销有没有,全自动搞定。

公司里也是一样。你再怎么叫得花里胡哨,只要编号统一,系统、仓库、财务、采购、生产,全都能对得上。

CP0001 (二维码自动识别)

CP0002 (二维码自动识别)

二、物料编码有啥讲究?

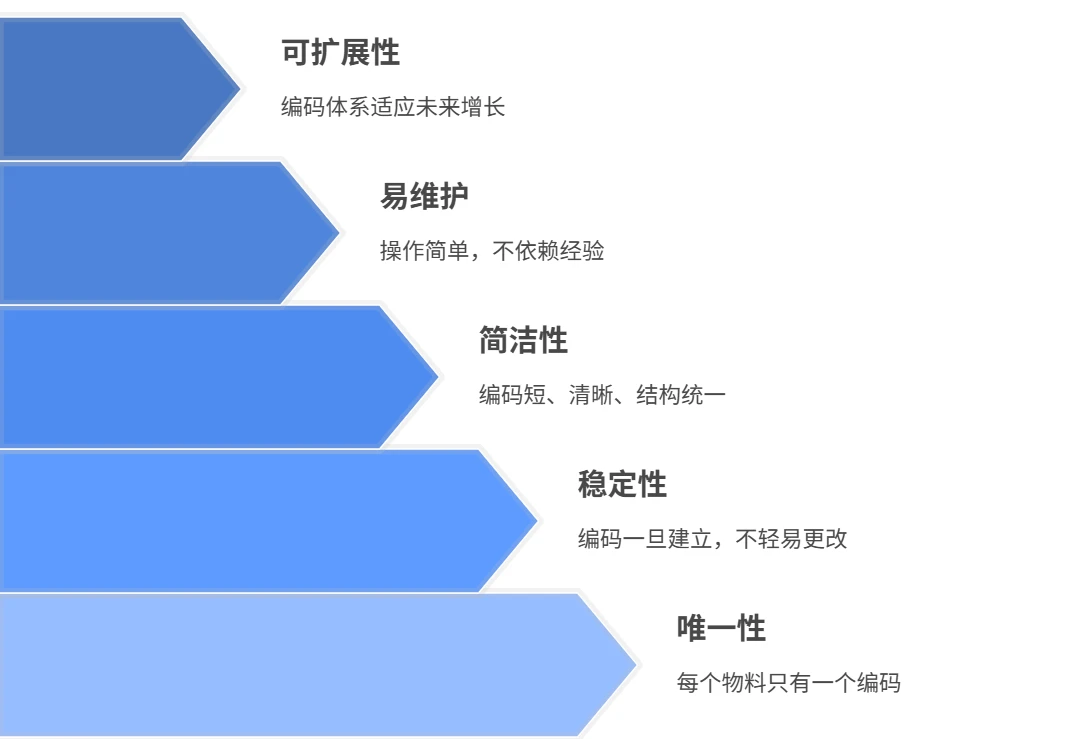

1、唯一性

一个物料就只能有一个编码!

你不能今天建了“电机001”,明天又建个“电机002”,其实是同一个东西。这种“一个东西多个码”,一出问题谁都说不清楚。

2、稳定性

编码一旦建好,尽量别动它。你要是觉得“这个名字听起来不顺耳”,那你可以去改“物料名称”,编码别碰。

改编码就像给人换身份证号,要改的话财务、库存、订单、对账全得跟着改,一不小心全乱套。

3、简洁性

别把编码当物料简介写!

有的公司喜欢把所有信息都塞进去:颜色、品牌、尺寸、材料……结果一个编码特别长,系统也跑得慢,员工也记不住。

正确做法是:

编码只负责识别身份,其他信息放属性字段里。

4、易维护

好的编码,是谁都能看懂、能用,不靠记忆,也不靠“老员工经验”。

最靠谱的方法是:

系统自动生成 + 统一规则 + 明确权限。谁能建档、谁能改、谁能审核,一清二楚。

5、可扩展

今天你只做电源,明天可能要搞电机、电控、五金件……那编码体系要经得起“膨胀”。

别加个新品类就重建一套编码,那之前的又得全改一遍。主编码需要保持稳定,扩展信息靠属性字段单独维护才是正解。

三、编码到底咋用在系统里?

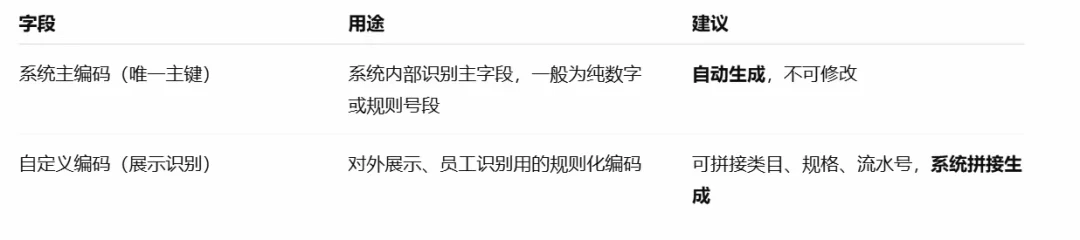

1、编码怎么生成?

千万别手动填!真的,千万别。

手动填的结果就是:重复的多、错的多、乱的多。

最好的办法是:系统自动生成,设置统一规则。

比如:

结构建议:类别+关键属性+流水号

举个例子:RM-SS304-5MM-00012

RM=原材料,SS304=材质,5MM=规格,00012=流水号

你只要在系统里设置好规则,系统就能帮你搞定,还不会重复。

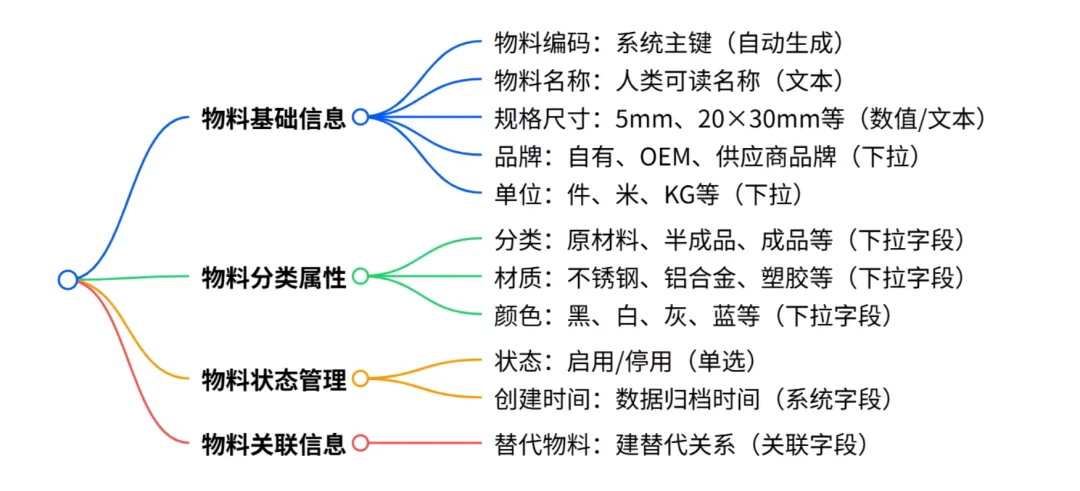

2. 属性字段怎么配?

物料除了有编码,还应该有“属性字段”,比如:

-

材质

-

尺寸

-

品牌

-

颜色

-

型号

-

适用范围

-

单位

-

存放位置

这些信息不要全堆进编码里。你分开写,系统分析的时候能按条件筛选,找起来也快,改起来也方便,不容易出错。

3、哪些模块会用到编码?

一旦建了编码,它可不是躺在档案里吃灰,它是“全流程通用语言”。

BOM表:结构中用了哪些料,靠编码识别;

采购:下单靠编码,防止买错东西;

库存:出入库、盘点、调拨都靠它;

生产:工单用料和成品都绑定编码;

财务:成本归集、核算全靠它;

供应链:你跟供应商沟通将会说得清楚,就是因为有统一的编号。

4、怎么优化使用?

扫码识别:一物一码,出入库靠扫,省心省事;

权限分明:建档、审核、修改都得定好人;

只读字段:编码一旦生成就不能随便动;

变更留痕:每次变更有记录,谁改的查得出;

定期清理:比如12个月没用的物料标记“停用”;

替代关系:新旧物料有替代链,防止用错旧料。

四、结语

物料编码,看起来就是个编号系统。但它背后串的是公司最核心的几条线:采购、库存、生产、财务、供应链协作。

可别小看它,它可是整个公司“流程跑得顺不顺、数据准不准、系统好不好用”的起点。

物料编码这道基础,打得扎实了,后面才省心省力。

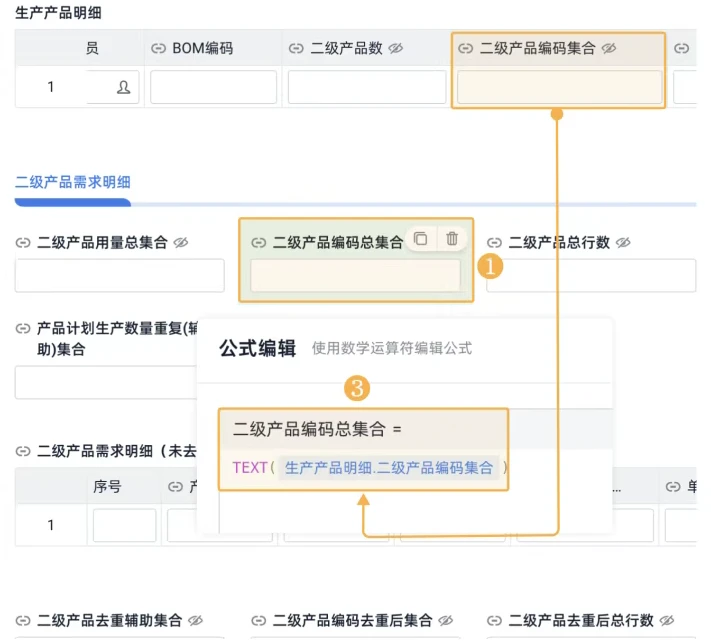

最后建议,企业在引入信息化系统初期,切记要合理有效地运用好工具,这样一来不仅可以让公司业务高效地运行,还能最大程度保证团队目标的达成。同时还能大幅缩短系统开发和部署的时间成本。特别是有特定需求功能需要定制化的企业,可以采用我们公司自研的企业级低代码平台:织信Informat。

织信平台基于数据模型优先的设计理念,提供大量标准化的组件,内置AI助手、组件设计器、自动化(图形化编程)、脚本、工作流引擎(BPMN2.0)、自定义API、表单设计器、权限、仪表盘等功能,能帮助企业构建高度复杂核心的数字化系统。如ERP、MES、CRM、PLM、SCM、WMS、项目管理、流程管理等多个应用场景,全面助力企业落地国产化/信息化/数字化转型战略目标。

不管说得再天花乱坠,都不能代替产品本身,好产品,值得大家切身体验。

474

474

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?