1.1 OSI参考模型

主要讲述 OSI参考模型、OSI各层功能的作用、协议组成等重要基础知识。

1.1.1 考点分析

历年网络工程师考试试题中,涉及本部分的相关知识点有:服务访问点的定义和组成:OSI参考模型各层的定义、功能和数据单位;OSI参考模型各子层对应的具体协议。

1.1.2 识点精讲

设计一个好的网络体系结构是一个复杂的工程,好的网络体系结构使得相互通信的计算终端能够高度协同工作。ARPANET在早期就提出了分层方法,把复杂问题分割成若千个小问题来解决。1974年,IBM第一次提出了系统网络体系结构(SystemNetworkArchitecture,SNA)概念,SNA第一个应用了分层的方法。

随着网络飞速发展,用户迫切要求能在不同体系结构的网络间交换信息,不同网络能互连起来。国际标准化组织(Intemational Standard Organized,ISO)从1977年开始研究这个问题,并与1979年提出了一个互联的标准框架,即著名的开放系统互连参考模型(OpenSystemInterconnectionReference Model,OSI/RM),简称 OSI模型。1983年形成了 OSI/RM 的正式文件,即ISO 7498 标准,即常见的七层协议的体系结构。网络体系结构也可以定义为计算机网络各层及协议的集合,这样,OSI本身就算不上一个网络体系结构,因为没有定义每一层所用到的服务和协议。体系结构是抽象的概念,实现是具体的概念,实际运行的是硬件和软件。

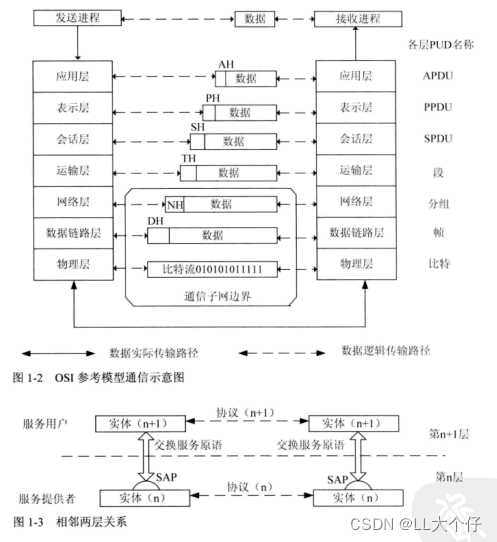

开放系统互连参考模型分七层,从低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

1.物理层(PhysicalLayer)物理层位于OSIRM参考模型的最底层,为数据链路层实体提供建立、传输、释放所必须的物理连接,并且提供透明的比特流传输。物理层的连接可以是全双工或半双工方式,传输方式可以是异步或同步方式。物理层的数据单位是比特,即一个二进制位。物理层构建在物理传输介质和硬件设备相连接之上,向上服务于紧邻的数据链路层。

物理层通过各类协议定义了网络的机械特性、电气特性、功能特性和规程特性机械特性:规定接口的外形、大小、引脚数和排列、固定位置

电气特性:规定接口电缆上各条线路出现的电压范围。

功能特性:指明某条线上出现某一电平的电压表示何种意义。

规程特性:指明各种可能事件出现的顺序。

物理层的两个重要概念:DCE和DTE。

数据终端设备(DataTerminalEquipment,DTE):具有一定的数据处理能力和数据收发能力的设备,用于提供或接收数据。常见的DTE设备有路由器、PC、终端等。

数据通信设备(DataCommunicationsEquipment,DCE):在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码功能,并负责建立、保持和释放链路的连接。常见的DCE设备有CSUIDSU、NT1、广域网交换机、MODEM等。

两者的区别是:DEC提供时钟,而DTE不提供时钟:DTE的接头是针头(俗称公头),而DCE的接头是孔头(俗称母头)。

2.数据链路层(Data Link Layer)数据链路层将原始的传输线路转变成一条逻辑的传输线路,实现实体间二进制信息块的正确传输,为网络层提供可靠的数据信息。数据链路层的数据单位是帧,具有流量控制功能。链路是相邻两节点间的物理线路。数据链路与链路是两个不同的概念。数据链路可以理解为数据的通道,是物理链路加上必要的通信协议而组成的逻辑链路。

数据链路层应具有的功能:

链路连接的建立、拆除和分离:数据传输所依赖的介质是长期的,但传输数据的实体间的连接是有生存期的。在连接生存期内,收发两端可以进行不等的一次或多次数据通信,每次通信都要经过建立通信联络、数据通信和拆除通信联络这三个过程。帧定界和帧同步:数据链路层的数据传输单元是帧,由于数据链路层的协议不同,帧的长短和界面也不同,所以必须对帧进行定界和同步。顺序控制:对帧的收发顺序进行控制。

差错检测、恢复:差错检测多用方阵码校验和循环码校验来检测信道上数据的误码,而帧丢失等用序号检测。各种错误的恢复则常靠反馈重发技术来完成。

链路标识、流量/拥寒控制。

局域网中的数据链路层可以分为逻辑链路控制(LogicalLinkControl,LLC)和介质访问控制(Media Access Control,MAC)两个子层。其中 LLC只在使用 802.3格式的时候才会用到,而如今很少使用8023格式,取而代之的是以太帧格式,而使用以太格式则不会有LLC存在。

3.网络层(Network Layer)网络层控制子网的通信,其主要功能是提供路由选择,即选择到达目的主机的最优路径并沿着该路径传输数据包。网络层还应具备的功能有:路由选择和中继;激活和终止网络连接;链路复用:差错检测和恢复:流量/拥塞控制等。

4.传输层(Transport Layer)

传输层利用实现可靠的端到端的数据传输能实现数据分段、传输和组装,还提供差错控制和流量/拥塞控制等功能。

5.会话层(Session Layer)会话层允许不同机器上的用户之间建立会话。会话就是指各种服务,包括对话控制(记录该由谁来传递数据)、令牌管理(防止多方同时执行同一关键操作)、同步功能(在传输过程中设置检查点,以便在系统崩溃后还能在检查点上继续运行)。

建立和释放会话连接还应做以下工作:

将会话地址映射为传输层地址。

进行数据传输。

释放连接。

6.表示层(Presentation Layer)

表示层提供一种通用的数据描述格式,便于不同系统间的机器进行信息转换和相互操作,如会话层完成EBCDIC编码(大型机上使用)和ASCII码(PC机器上使用)之间的转换。表示层的主要功能有:数据语法转换、语法表示、数据加密和解密、数据压缩和解压。

7.应用层(Application Layer)

应用层位于 OSIRM 参考模型的最高层,直接针对用户的需要。应用层向应用程序提供服务,这些服务按其向应用程序提供的特性分成组并称为服务元素。应用层服务元素又分为公共应用服务元素(Common Application Service Element,CASE)和特定应用服务元素(Specifc Application ServiceElement, SASE)。

下面再介绍几个网络工程师考试涉及的重要考点及概念:

(1)封装。OSIRM 参考模型的许多层都使用特定方式描述信道中来回传送的数据。数据在从高层向低层传送的过程中,每层都对接收到的原始数据添加信息,通常是附加一个报头和报尾,这个过程称为封装。

(2)网络协议。网络协议(简称协议)为网络中的数据交换建立的一系列规则、标准或约定协议是控制两个(或多个)对等实体进行通信的集合。

网络协议由语法、语义和时序关系三个要素组成。

语法:数据与控制信息的结构或形式。

语义:根据需要发出哪种控制信息,依据情况完成哪种动作以及做出哪种响应。

时序关系:又称为同步,即事件实现顺序的详细说明。

(3)PDU。协议数据单元(Protocol DataUnit,PDU)是指对等层次之间传送的数据单位。如在数据从会话层传送到传输层的过程中,传输层把数据PDU封装在一个传输层数据段中。如图1-2所示描述了OSI参考模型数据封装流程及各层对应的PDU。

(4)实体。任何可以接收或发送信息的硬件/软件进程通常是一个特定的软件模块。

(5)服务。在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能为上一层提供服务。要实现本层协议,还需要使用下一层所提供的服务。

协议和服务区别是:本层服务实体只能看见服务而无法看见下面的协议。协议是“水平的”,是针对两个对等实体的通信规则;服务是“垂直的",是由下层向上层通过层间接口提供的。只有能被高一层实体“看见”的功能才能称为服务。

(6)服务原语。上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令,这些命令就称为服务原语。

(7)服务数据单元。OSI把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元

本文详细介绍了OSI参考模型的七层结构,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,重点讲解了各层的功能、协议和服务,以及网络工程师考试中常考的知识点,如封装、协议、PDU等。

本文详细介绍了OSI参考模型的七层结构,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,重点讲解了各层的功能、协议和服务,以及网络工程师考试中常考的知识点,如封装、协议、PDU等。

3236

3236

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?