Ch9-11 是 Part 2 Building an AI-Native Product 部分(围绕 “构建 AI Native产品” 展开)的后半部分,前半部分请见AI产品经理手册(Ch6-8)AI Product Manager‘s Handbook学习笔记。

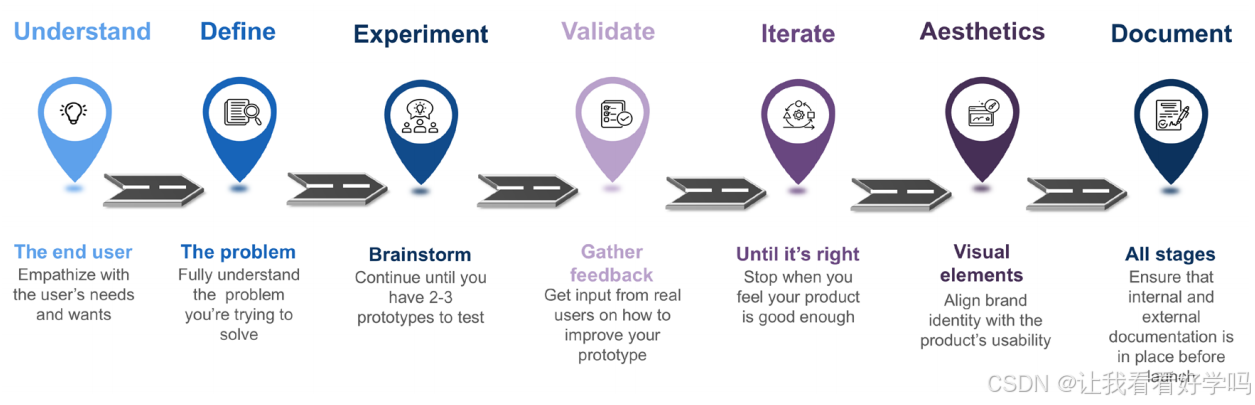

后半部分聚焦于构建 AI-Native 产品的核心设计方法论。系统解析了AI产品设计流程——从用户需求洞察、问题精准定义,到原型实验、用户验证反馈、持续迭代优化,直至美学打磨与文档完善——并提供了每个环节的实践框架与关键考量清单。核心部分深入探讨了AI产品特有的核心挑战:用户深度理解的基石作用、机器学习模型的动态管理需求、产品可解释性的关键意义,以及优先级设定与“讲故事”在体验提升中的价值。并通过实际案例展示了这些原则的实际应用。

目录

Ch9 设计AI Native产品

9.1 产品设计要素

- 产品开发:整个产品构建过程。

- 产品设计:专注于产品的用户体验和形态的创造。涵盖产品开发的第一阶段(构思)和第三阶段(研发)。

产品设计的主要阶段:

1. 了解最终用户:明确最终用户极其需求、痛点和期望,构建多样化用户画像。

- 用户可能自己也不清楚真正需求,设计者需放下自我,避免偏见。

- 开展用户调研(访谈、行为洞察)和市场需求分析,验证对用户的理解。

- 关键问题:①用户当前工作流程或日程中最大的挑战是什么?②现有解决方案有哪些?优缺点是什么?③理想的完美解决方案是什么样的?④用户如何发现和选择新产品?

2. 定义问题:汇总用户信息,清晰定义产品解决的问题,学会取舍,避免功能堆积影响用户体验。同时需注意避免先入为主的假设和选择性验证。

- 关键问题:①能否用一到三句话定义问题?②该问题是否重要且值得解决?③用户反馈是否支撑问题的优先级?④问题有哪些不同的方面?不同用户群体体验如何?⑤对问题的假设如何验证或推翻?

3. 实验:鼓励团队在实验阶段自由发挥创意。

- 利用收集的数据进行无约束脑暴(白板/草图/情绪板),产生多种产品概念。

- 确保所有想法都围绕用户需求展开。

- 筛选符合核心需求的2-3个原型进行后续验证。

- 关键问题:①创意范围是否覆盖常规与非常规方案?②原型是否清晰传达核心功能?选定的原型如何满足用户需求?③团队创意表达是否充分?

4. 验证:通过验证筛选最符合用户需求的方案。

- 将原型展示给真实用户,收集反馈。检查用户是否理解原型的功能和目的。

- 评估原型是否有效解决用户痛点。关注用户反馈中的新需求和体验盲区。

- 关键问题:①用户反馈是否与初期调研一致?②用户是否理解原型功能?③用户在使用过程中存在哪些困难?④哪些功能最受欢迎或困惑?⑤是否出现新的想法或边缘情况?

5. 迭代:持续迭代,避免范围蔓延,确定何时产品设计“足够好”进入开发。

- 关键问题:①迭代是否提升用户体验友好度?②当前版本是否满足战略愿景?③如何定义停止迭代的里程碑?

6. 美学设计:需与公司品牌和价值观一致,讲述清晰简洁的用户故事。

- 平衡美学与功能,确保视觉设计提升用户体验,开发配套营销物料(产品视频等)。

- 关键问题:①色彩/版式是否强化品牌认知?②视觉元素是否增强/干扰用户体验?③视觉设计是否有效传达产品价值?④需要哪些最终视觉和营销材料支持产品发布?

7. 文档编制:产品价值的多维度叙事体系。

- 创建内外双轨文档(对内:技术/产品设计文档;对外:产品/用户故事)。文档需与产品保持一致品牌风格。建立文档动态更新机制,设计反馈收集通道。

- 发布前准备足够的客户支持内容,减少发布后问题。

- 设计文档详尽至开发团队可准确理解设计意图。

- 关键问题:①功能描述是否覆盖典型使用场景?②开发团队能否追溯设计逻辑?③是否有详细用户故事、工作流和用例?④文档更新与反馈流程是否健全?

9.2 AI Native产品设计过程中的特殊性

1. 用户深度洞察和个性化体验:AI产品通过大量数据更精准地理解和预测用户需求,支持为不同用户群体甚至单个用户定制个性化体验,增强用户粘性和情感连接。同时提供更多与用户互动的机会,实时收集反馈,提升用户参与感。

2. ML的持续迭代:AI产品不是静态的,需持续维护和优化。设计时需预留资源应对数据和模型的变化以确保产品的性能。

3. 可解释性与透明度:用户对AI产品的透明度要求在逐步提高。设计时需对数据隐私和AI伦理作出承诺,提供一定程度的模型解释,减少偏见,增强用户信任,并为未来合规做好准备。

9.3 AI Native产品设计原则

1. 优先级制定基础:目标驱动(选择价值观匹配的团队)、团队信任(高效管理的前提)、沟通(明确优先级并确保团队共识)。

2. 确保设计过程的清晰度:避免“功能农场”现象(过多功能堆积导致混乱),保持设计聚焦用户需求。

3. 合理增加复杂度

- 新功能优先级需综合考虑客户需求、成本和风险,避免仅满足少数用户或短期需求。

- 复杂度增加会带来认知负担,影响用户采纳,需设计有效的用户引导和教程。

4. 品牌建设的底层逻辑:品牌即价值观载体

- 差异化策略:避免滥用生成式AI导致品牌同质化。强化情感连接:人性化>技术炫技。

- 信任构建:一致性的品牌叙事可增强市场可信度。

9.4 产品故事

1. 故事形式:①演讲、博客、官网、社媒等。②融入产品设计和用户体验。

2. 产品设计中的故事元素(以多邻国为例)

- 设定场景:持续提醒用户产品价值和使用意义。

- 角色塑造:通过多样性角色增加互动和趣味。

- 进程设计:逐步解锁功能,避免认知负担,激励用户成长。

- 知识传递:丰富教程和资源,支持用户学习。

- 行动号召:通过推荐和反馈引导用户。

9.5 案例研究:Akeira的产品设计

1. 深入理解用户:Waterbear团队最初希望AI能完全代替心理治疗师,但通过与真实用户交流,发现用户不希望被诊断,只需一个倾听和情绪表达的安全空间。

2. 明确问题:解决用户缺乏一个能够持续倾述的场所的痛点。

3. 实验和原型设计:团队过早确定单一复杂原型(包含日记、分析功能、聊天功能等),缺乏多样化对比,导致用户反馈不一致,难以改进。

4. 验证反馈:聊天功能受欢迎,日记功能不被看好,用户希望产品作为陪伴工具。

5. 持续迭代:选择更稳健的BERT模型(相较于GPT,幻觉更少),确保内容不过与刺激或夸张。

6. 美学与透明度:通过社媒分享设计决策,增强用户参与和信任,用户数快速增长。

7. 文档与用户参与:透明的设计过程激发了不同用户群体的兴趣,促使团队开始探索为更多人群(如男性、未成年女孩)设计新产品的可能性。

Ch10 性能基准、增长黑客和成本管理

10.1 价值指标

1. 北极星指标:作为唯一核心指标,帮助团队聚集资源、统一目标,避免因关注多个指标而分散精力。

- 典型案例:Airbnb(预定夜数)、Uber(乘车次数)、Netflix(观看时长)、多邻国(日活跃用户、学习时长)。

2. 关键绩效指标(KPIs)与其他指标:KPIs是具体可量化、与业务目标紧密相关的指标。常见指标包括收入类(付费用户数、获客成本等)、用户行为(活跃用户数、会话次数与时长等)、客户满意度(净推荐值、留存率等)、其他指标(支持响应时间、关键行为次数等)。

- B2B与B2C特定KPIs:

- B2B:销售周期、转化率、追加/交叉销售、销售速度、账户扩展。

- B2C:购物车放弃率、复购率、获取渠道、推荐率、下载量、用户参与度。

- 指标选择原则:指标需具体、相关、可操作,避免“虚荣指标”。确保指标真实反映业务和用户行为,便于改进。

- 建立指标时需考虑:指标如何影响决策?反映什么产品或用户行为?数据是否真实?是否关联可改进流程?

3. 目标与关键结果(OKRs)(见Ch2.2)

10.2 增长黑客技术栈

构建可捕捉早期信号的技术栈对验证AI/ML产品的市场契合度至关重要。依赖客户直接反馈或销售数据等临时渠道存在滞后性与片面性,而增长性技术栈(growth-hacking tech stack)通过系统性数据采集与分析,能在产品迭代初期揭示用户行动与价值认同点。

技术栈价值:避免数据盲区的资源消耗,能在规模化前通过低风险建立可信优化基线。

- 实时追踪行为轨迹(如功能热区、转化断点);构建可扩展数据决策基座降低试错成本;集成工具链(CDP/CEP/分析平台)建立闭环,快速验证产品假设。

1. 关键技术工具类别

1)客户数据平台(CDPs):聚合多渠道客户数据(营销数据、CRM系统等),形成统一客户画像。帮助理解客户行为驱动力与路径,支持通过实证数据验证目标客户群体特征。

- 选型关键考量:数据源整合能力、支持多种数据类型(交互/交易行为、人口统计、非结构化数据等)、数据质量管理、细分与预测分析能力、定价模式。

- 代表产品:Segment、Klaviyo、Hightouch等。

2)客户参与平台(CEPs):支持客户沟通、用户引导、个性化消息推送和行为驱动,提升用户体验与留存率。

- 选型关键考量:数据和渠道整合、客户画像统一、A/B测试支持、社区支持。

- 代表产品:UserPilot、APPCues、Intercom等。

3)产品分析工具:跟踪用户行为、路径和事件,帮助理解用户如何使用产品,发现问题并优化。

- 选型关键考量:功能全面性、数据集成能力、数据导入导出、实施复杂度、性能和定制化。

- 代表产品:Amplitude、Mixpanel、Heap等。

4)A/B测试工具:支持多版本测试,验证产品设计和功能。

- 选型关键考量:支持多种实验类型、用户细分、集成能力、技术门槛、统计方法。

- 代表产品:Google Optimize、VWO等。

5)数据仓库:集中存储、格式化和标准化数据,支持下游工具和分析。

- 选型关键考量:扩展性、查询速度、ETL工具支持、数据建模、成本、与BI工具兼容性、备份修复。

- 代表产品:Snowflake、Amazon Redshift、Google BigQuery等。

6)BI工具:对数据进行分析和可视化。

- 选型关键考量:易用性、定制化、数据准备能力、交互式仪表盘、分享功能、高级分析。

- 代表产品:Power BI、Tableau、Looker等。

7)其他工具:AI行为分析(Crystal Knows)、用户体验研究(Lyssna)、热图分析(Hotjar)等。

2. 选择增长黑客工具的注意事项:上手难度与培训需求、与现有技术栈的兼容性和API支持、内置测试和实验功能、用户细分能力、团队协作和反馈机制、自动化营销功能、版本控制和历史记录管理。

10.3 案例研究:Akeira产品指标体系与增长策略

1. 北极星指标:MMHII(月均心理健康改善指数)

- 选择依据:对齐公司愿景,以实际改善用户心理健康为优先级,而非单纯优化应用体验。

2. 关键KPI设计:所有KPI需直接服务于MMHII,避免虚荣指标(如单纯提升DAU但未联动健康改善)。

- 参与度:DAU/MAU(验证留存价值)、会话时长(内容吸引力)、使用频率(用户分群基础)

- 互动质量:日志数、会话长度、留存率、支持工单量

- 技术效能:用户满意度(NPS潜力)、NLP准确率、建议相关性

- 健康影响:用户行为改变率(数据化健康提升)、自述成果(定性补充)、目标达成率(个性化追踪)

- 留存监控:流失率及原因(直接反馈改进)

3. OKR拆解

- 目标1:提升健康结果

- KR:MMHII年增30%、25%用户报告情绪改善(6个月内)

- 目标2:技术可靠性

- KR:对话完成率70%、满意度≥80%

- 目标3:用户增长

- KR:DAU增20%(明确优先级最低,防止陷入功能至上陷阱)

4. 增长黑客实施策略

- 社交裂变:①启动:依托早期用户,优化激励推荐(好友折扣+公益捐赠)。②扩散:用户故事分享挑战(TikTok/Instagram),塑造品牌人格,强化疗效社区认同。

- KOL联盟:与心理健康倡导者合作,塑造行业批判声浪反哺品牌。

- 增长本质:UGC → 产品迭代 → 社区共鸣的闭环。

Ch11 管理AI Native产品

(这章主要从多个维度讲解如何管理产品,不涉及技术方面的内容,原文中有不错的观点如“好的产品愿景不应是盲目地要做第一”,感兴趣的读者可看看原文)。

11.1 愿景对齐

有效愿景应体现品牌独特性,包含情感共鸣与使命、包容性与赋能价值、产品功能与愿景的强关联。如Pinterest愿景“为每个人带来灵感,去创造他们热爱的生活”。

有效的对齐策略:

- 节奏:与关键利益相关者和客户保持定期沟通,及时反馈与调整。

- 透明度:公开产品路线图和决策依据,确保所有内部人员理解优先级和战略。

- 更新:通过多渠道定期发布产品进展,保持内外部信息同步。

11.2 人员管理与价值观建设

1. 以人为本的管理核心:信任、安全与影响力

- 关键在于营造心理安全的文化,让团队成员敢于表达真实想法、提出质疑和不同意见。

- AI产品经理需自我关怀,保持心理健康,避免因压力导致的倦怠和优越感,保持谦逊,尊重每个人的贡献。

2. 赋能团队与推动文化建设

- 赋能不仅是让ML工程师等相关岗位熟练掌握AI,更重要的是让其他利益相关者更全面地理解和融入AI概念,促进更有效的反馈与协作。

- 切勿为了感到有价值,人为制造紧迫感与稀缺感,试着在组织内部为实验创造条件,让创新得以生长。鼓励实验和快速迭代,避免对AI技术的过度期待,保持灵活应对。

1310

1310

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?