简介:本指南详细介绍了如何使用Cisco Systems开发的网络模拟软件Packet Tracer来构建CCNA级别的网络实验。这些实验旨在加深对网络基础概念的理解,包括静态路由、动态路由、网络地址转换(NAT)、动态主机配置协议(DHCP)、虚拟局域网(VLAN)和IPv6等技术。实验步骤包括环境搭建、配置、测试和故障排查,旨在帮助学习者通过实践掌握网络技术,为通过CCNA认证考试和提升网络技能做好准备。

1. Packet Tracer网络模拟软件介绍

1.1 Packet Tracer的概述与功能

Packet Tracer 是Cisco开发的一款网络模拟软件,广泛应用于网络设计和网络教育领域。它提供了丰富的模拟环境,包括路由器、交换机、服务器、工作站、云服务等,允许用户创建网络拓扑,并模拟数据包在网络中的流动。该软件提供了一个直观的图形界面,用户可以通过拖放的方式构建网络,并通过模拟器进行实验和故障排除练习。

1.2 Packet Tracer的学习与应用价值

对于IT专业人员和学生而言,Packet Tracer 不仅是学习网络理论和实验的好工具,也是准备CCNA等认证考试的辅助软件。它通过模拟真实网络设备和协议的操作,增强了学习者的实践能力。此外,Packet Tracer支持用户自定义脚本和场景,这为高级用户提供了更多创新和实验的可能性。

1.3 如何使用Packet Tracer进行网络设计

开始使用Packet Tracer进行网络设计时,首先需要熟悉其界面布局和工具栏。用户需要创建新的项目,并根据需要拖放设备到工作区域。通过点击设备,可以访问其配置界面,进行IP地址分配、路由协议设置等操作。为了模拟真实网络,还可以配置如访问控制列表(ACL)和网络地址转换(NAT)等功能。在设置完毕后,可以利用Packet Tracer的模拟功能检查网络的连通性,以及进行故障排除。

2. 静态路由实验设计与实现

2.1 静态路由基础理论

静态路由作为网络中的一种基本路由选择方式,常常作为理解网络路由原理的起点。本节我们将探讨静态路由的概念、应用以及与动态路由的对比。

2.1.1 静态路由的概念与应用

静态路由指的是由网络管理员手动配置的路由路径。它适用于简单网络结构,并且管理员可以通过静态路由来控制数据包的路径,实现特定的网络性能优化和安全策略。

在小型网络环境中,静态路由可以减少网络设备的处理负担,因为它不需要像动态路由那样进行复杂的路由信息交换和计算。此外,静态路由还可以在无法实现动态路由协议的特殊网络环境中,保证网络数据的传输。

然而,静态路由不适应于大型、变化频繁的网络环境。如果网络拓扑发生变化,网络管理员需要手动更新路由表,这对于管理员的工作量和错误率都是巨大的挑战。

2.1.2 静态路由与动态路由的对比

静态路由和动态路由是网络路由选择的两种主要方式。动态路由利用路由协议(如RIP、OSPF、BGP等)自动学习和更新路由信息,而静态路由则需要管理员手动配置。

动态路由通过网络设备间的周期性通信和状态更新,能够及时反应网络拓扑的变化,并自动调整路由决策,适应大型和复杂网络的需求。然而,动态路由协议的配置较为复杂,且可能会引入额外的网络延迟和处理开销。

另一方面,静态路由则为网络管理员提供了完全的控制权,允许他们精确地指定路由路径。但是,静态路由缺乏灵活性,对于变化的网络环境适应性差。

在实际应用中,静态路由和动态路由可以混合使用,以结合两种方式的优点。例如,在网络核心使用动态路由协议,而在网络边界使用静态路由来精确控制流量。

2.1.3 代码示例:配置静态路由

在Cisco路由器上配置静态路由的基本命令格式如下:

Router(config)# ip route [目的网络] [子网掩码] [下一跳地址或出接口]

这个命令告诉路由器,当数据包的目的地是[目的网络]时,将其发送到[下一跳地址]或者通过[出接口]发送。

2.1.4 参数解释

-

[目的网络]:数据包最终要达到的网络地址。 -

[子网掩码]:用于指示目的网络的子网掩码长度。 -

[下一跳地址]:数据包应该转发给的下一个路由器的IP地址。 -

[出接口]:数据包应该从哪个物理接口发送出去。

2.1.5 代码逻辑逐行解读

-

Router(config)#:进入全局配置模式。 -

ip route [目的网络] [子网掩码] [下一跳地址或出接口]:配置静态路由命令,指定数据包应该被发送到的目的网络,子网掩码用来标识目的网络的范围,下一跳地址指的是接收数据包的下一个路由器的地址,出接口则指明数据包的发送接口。

2.2 静态路由配置实战

在实际操作中,静态路由的配置对于保证网络稳定运行至关重要。本节将通过Packet Tracer这一模拟软件展示如何进行静态路由配置,并给出具体的命令实例。

2.2.1 Packet Tracer中的静态路由配置步骤

Packet Tracer是思科提供的网络模拟工具,可以模拟真实的网络环境。以下是在Packet Tracer中配置静态路由的步骤:

- 打开Packet Tracer并构建一个基本网络拓扑。

- 选择一个路由器,进入其CLI(命令行接口)。

- 进入全局配置模式。

- 使用上述提供的静态路由命令格式配置路由。

- 保存配置,并测试网络连通性。

2.2.2 实验拓扑构建与命令应用实例

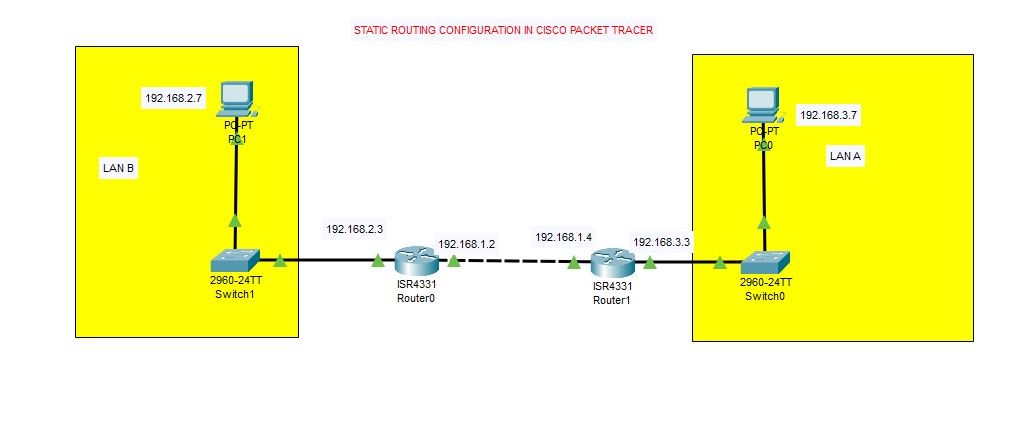

为了说明静态路由的配置过程,我们构建一个简单的网络拓扑结构,并在其中配置静态路由。假设网络拓扑包含两个网络段:192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24,通过一个路由器连接。

网络拓扑如下:

- RouterA连接到网络192.168.1.0/24。

- RouterA连接到网络192.168.2.0/24。

配置静态路由的命令如下:

RouterA(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

这条命令的意思是,将所有目的地为192.168.2.0/24网络的数据包通过下一跳地址192.168.1.2进行转发。

2.3 静态路由实验故障排查

在静态路由配置和实际应用过程中,可能会遇到各种问题。了解常见的配置错误类型和排错技巧对于网络管理员来说是必备技能。

2.3.1 常见配置错误类型

- 错误的目标网络或子网掩码配置。

- 使用了错误的下一跳地址或出接口。

- 网络拓扑发生变化时未更新静态路由。

- 静态路由配置与现有动态路由协议发生冲突。

2.3.2 排错技巧与步骤详解

- 验证路由表:使用命令

show ip route来检查路由表中的静态路由条目是否正确。 - 检查接口状态:确保所有涉及静态路由的接口都处于up状态,并且配置了正确的IP地址。

- 检查下一跳地址:确认静态路由条目中的下一跳地址可达。

- 使用ping和traceroute工具测试网络连通性。

- 对比配置前后:在修改静态路由配置后,对比路由表的变化确认更改是否生效。

通过以上排错步骤,网络管理员可以更有效地诊断和解决静态路由相关的网络问题。

3. 动态路由实验设计与实现

3.1 动态路由协议基础

动态路由协议是网络设备之间交换路由信息并自动更新路由表的通信协议。它与静态路由相比,可以自动适应网络拓扑变化,并且简化了网络管理的复杂性。

3.1.1 常见动态路由协议概述

动态路由协议主要分为三类:距离向量、链路状态和路径向量协议。

- 距离向量协议 (如RIPv1、RIPv2、EIGRP)主要基于距离(跳数或度量值)和方向(下一跳地址)来选择最佳路径。

- 链路状态协议 (如OSPF、IS-IS)则让每个路由器了解整个网络的拓扑结构,然后使用Dijkstra算法计算最短路径。

- 路径向量协议 (如BGP)主要用于自治系统的边界,使用路径、属性和策略来选择最佳路径。

3.1.2 动态路由选择过程及算法

动态路由选择过程涉及许多算法,常见的有:

- Dijkstra算法 :用于计算最短路径。

- Bellman-Ford算法 :用于RIP协议。

- Diffusing Update Algorithm :EIGRP协议中使用的算法,用于计算Feasible Distance和Reported Distance。

3.2 动态路由协议实践操作

动态路由协议的实践操作包括配置、验证和故障诊断。

3.2.1 OSPF和EIGRP配置与验证

OSPF(Open Shortest Path First)和EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)是两种广泛使用的动态路由协议。以下是配置和验证的基本步骤:

OSPF配置

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

-

router ospf 1:启用OSPF进程,并为其分配进程ID 1。 -

network:指定哪些网络参与OSPF,并分配区域(area)。

EIGRP配置

R1(config)# router eigrp 10

R1(config-router)# network 10.0.0.0

-

router eigrp 10:启用EIGRP进程,并为其分配自治系统号(AS)10。 -

network:指定哪些网络参与EIGRP。

验证

验证OSPF和EIGRP配置:

R1# show ip ospf neighbor

R1# show ip route

R1# show ip protocols

R1# show ip eigrp neighbors

-

show ip ospf neighbor:显示OSPF邻居信息。 -

show ip route:显示路由表信息。 -

show ip protocols:显示正在使用的路由协议信息。 -

show ip eigrp neighbors:显示EIGRP邻居信息。

3.2.2 路由协议故障诊断与优化

故障诊断和优化动态路由协议时,以下步骤是关键:

- 检查接口状态 :确保所有参与动态路由的接口都处于启用状态。

- 查看邻居关系 :邻居关系的建立是动态路由协议工作的基础。

- 检查路由表 :路由表应该包含来自动态协议的有效路由条目。

- 查看日志和告警 :日志信息可以帮助定位问题。

- 配置优化 :定期评估和调整路由度量、认证和过滤策略。

3.3 动态路由实验案例分析

实验案例构建和执行有助于加深对动态路由协议工作的理解。

3.3.1 实验案例构建与执行

假设我们要建立一个包含两台路由器(R1和R2)的实验环境,其中R1连接到192.168.1.0/24网络,R2连接到10.0.0.0/24网络。我们将配置R1运行OSPF,R2运行EIGRP。

实验步骤如下:

- 配置接口IP地址 :

R1(config)# interface FastEthernet0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R2(config)# interface FastEthernet0/0

R2(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

-

启用并配置OSPF和EIGRP (如上所述)。

-

验证路由表和邻居关系 :

R1# show ip route

R2# show ip route

R1# show ip ospf neighbor

R2# show ip eigrp neighbors

3.3.2 实验结果分析与讨论

实验结束后,应当分析结果,讨论如下问题:

- 路由表是否如预期般构建 ?

- 是否所有接口都参与了路由协议的交换 ?

- 邻居关系是否建立且稳定 ?

如果实验结果与预期不符,应返回诊断步骤寻找问题。可能的原因包括接口配置错误、路由协议配置不正确或网络问题。

通过本节的实验,可以学习动态路由协议的配置、验证、故障诊断与优化的实际应用。这将对现实网络环境中的动态路由管理提供重要的参考。

4. 网络地址转换(NAT)实验设计与实现

4.1 NAT技术原理深入探讨

4.1.1 NAT的工作原理与类型

NAT(网络地址转换)技术是在IP地址资源不足的情况下发展起来的一种网络技术。它的核心功能是将私有IP地址转换成公有IP地址,并在数据传输过程中进行相应的地址转换。NAT技术允许多个设备共享单一的公有IP地址与外部网络进行通信,从而有效节省IP地址资源。

NAT的工作原理主要分为三个步骤:

-

数据包出站:内部网络的设备(私有地址)发起与外部网络(公有地址)通信的请求。当数据包到达NAT设备时,NAT检查自己的转换表,将源IP地址从私有地址转换为NAT设备的公有IP地址,同时更新端口号。

-

数据包中转:外部网络接收到带有NAT设备公有IP地址的数据包,根据目的IP和端口号将数据包发送回NAT设备。

-

数据包入站:NAT设备接收到数据包后,根据转换表将目的IP地址从公有地址转换回原来的私有地址,并将端口号进行相应调整,最后将数据包发送到内部网络的正确设备上。

NAT技术主要有三种类型:

-

静态NAT:将私有地址和公有地址进行一对一映射。这种映射关系是固定的,适合需要从外部网络访问内部网络的服务器。

-

动态NAT:动态NAT会在私有地址与公有地址池中的可用地址之间建立动态映射关系。这种方式适用于访问外部网络的多个设备,但不适用于内部网络设备被外部网络访问的情况。

-

端口地址转换(PAT,也称为NAT过载):这是一种特殊的动态NAT,允许多个私有地址共享一个公有IP地址。通过将不同的端口号分配给每个私有地址,可以区分多个会话。这通常用于小型企业或家庭网络,大大节省了公有IP地址资源。

4.1.2 NAT在不同网络环境中的应用

NAT技术的应用场景非常广泛,其中最典型的应用有以下几种:

-

家庭网络:大多数家庭和小型办公室的网络使用NAT技术,以便通过单一的公有IP地址连接到互联网,同时允许多个设备共享该连接。

-

企业网络:企业在不更新内部网络架构的情况下,可以通过NAT技术扩大网络规模并接入互联网,同时隐藏内部网络的细节,提供额外的安全性。

-

虚拟专用网络(VPN):VPN隧道在建立连接时,可以通过NAT技术与远程网络进行通信。这允许移动用户和远程办公室通过NAT连接到企业网络。

-

IPv4地址耗尽问题的解决方案:随着IPv4地址逐渐耗尽,NAT技术被广泛应用于推迟IPv6部署和缓解地址短缺问题。

在不同网络环境中,合理地配置和使用NAT技术可以帮助网络管理员更好地管理网络资源和提高网络安全性。然而,NAT也存在一些限制,如可能影响某些端到端网络应用的性能,因此在设计网络架构时要全面考虑NAT的利弊。

5. 动态主机配置协议(DHCP)实验设计与实现

5.1 DHCP协议的工作机制

5.1.1 DHCP的工作原理与流程

动态主机配置协议(DHCP)是一个网络管理协议,使得网络管理员能够集中管理一个网络系统,自动为网络中的设备分配IP地址和相关配置。DHCP使用了客户端/服务器模型,在该模型中,客户端机器发送一个DHCP发现(DISCOVER)消息来寻找网络上的DHCP服务器。

当网络中的设备需要配置网络参数时,会发起一个DHCP发现过程:

- 发现(Discovery) :客户端发送一个广播消息到网络上请求配置信息,称为DHCPDISCOVER。由于此时客户端还没有IP地址,它会使用0.0.0.0作为源IP地址,并且目的地址是255.255.255.255的广播地址。

- 提供(Offer) :DHCP服务器接收到发现消息后,根据自己的地址池,选择一个未被使用的IP地址,并发送一个DHCP提供(DHCPOFFER)消息给客户端。这个消息包含了一个预分配的IP地址以及其它配置信息。

- 请求(Request) :客户端选择一个提供者,并回复一个DHCP请求(DHCPREQUEST)消息,告诉服务器它接受所提供的IP地址。

- 确认(ACK) :服务器收到请求后,回复一个DHCP确认(DHCPACK)消息,确认分配给客户端的IP地址和其它网络设置。

整个流程如下图所示:

sequenceDiagram

participant C as DHCP客户端

participant S as DHCP服务器

C->>S: DHCPDISCOVER

S->>C: DHCPOFFER

C->>S: DHCPREQUEST

S->>C: DHCPACK

5.1.2 DHCP的作用域与地址分配策略

DHCP服务器根据预先配置的”作用域”来分配IP地址。作用域定义了一段IP地址,这些地址被DHCP服务器用来分配给网络中的设备。作用域还包含了子网掩码、默认网关、DNS服务器地址等重要信息。

当DHCP服务器接收到客户端的IP地址请求时,会根据以下策略来分配IP地址:

- 动态分配 :服务器将IP地址暂时分配给客户端,这个地址租期到期后可以被重用。

- 自动分配 :服务器将IP地址永久分配给客户端,但这通常需要额外的配置,如MAC地址到IP的绑定。

- 手动分配 :管理员手动指定IP地址给特定的客户端。

在Packet Tracer中创建和管理DHCP作用域以及地址分配策略,是通过配置DHCP服务器来实现的。管理员需要定义作用域、排除范围以及默认的租约时间。

5.2 DHCP配置与管理

5.2.1 在Packet Tracer中搭建DHCP服务器

在Packet Tracer中搭建一个DHCP服务器涉及多个步骤,这些步骤在模拟真实的网络环境时尤为关键。为了创建一个DHCP服务器,首先需要在Packet Tracer中配置一个网络设备(例如路由器)以运行DHCP服务。

配置步骤大致如下:

- 启动Packet Tracer并选择设备 :选择需要配置为DHCP服务器的路由器设备,并拖拽到工作区中。

- 配置网络接口 :为路由器配置网络接口的IP地址,确保网络接口处于启用状态。

- 启用和配置DHCP服务 :在路由器配置界面启用DHCP服务,并创建一个作用域。指定IP地址池范围,子网掩码,网关,以及DNS服务器的地址。

- 保存并验证配置 :保存配置并进行检查,确保设置无误。

接下来是一个示例代码块来展示如何在Cisco路由器上启用DHCP服务并配置作用域:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# ip dhcp pool MY_SCOPE

Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# interface FastEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config)# exit

Router# write memory

5.2.2 DHCP客户端配置与地址获取过程

一旦DHCP服务器配置好并开始运行,网络中的客户端设备就可以通过DHCP获取网络设置。在客户端设备上通常不需要进行特别的配置,因为大部分现代操作系统都支持自动的DHCP发现。

客户端设备获取IP地址的过程如下:

- 启动并进入网络 :客户端设备连接到网络,并启动操作系统。

- 发送DHCP发现请求 :设备发送一个广播的DHCP发现请求到网络。

- 接收IP地址 :DHCP服务器接收到请求并发送一个包含IP地址和其它网络设置的提供消息。

- 确认IP地址 :客户端设备确认提供的地址并发送一个请求消息。

- 配置完成 :客户端设备使用收到的网络配置信息完成网络设置。

5.3 DHCP实验故障处理

5.3.1 DHCP服务故障类型及案例分析

在实际操作DHCP服务时,可能会遇到各种故障类型,例如客户端无法获取IP地址、租约信息不正确、地址冲突等。

案例分析:

假设在一个网络环境中,所有客户端都无法获取到IP地址。此时,首先应检查DHCP服务器的状态,确认服务是否正常运行。其次,检查网络接口的配置和作用域设置,确保作用域中有足够未分配的IP地址。然后检查交换机和路由器的配置,确保没有任何阻止DHCP消息传输的规则。最后,检查客户端的网络配置,确认客户端设备没有手动设置IP地址信息。

5.3.2 排错方法与故障预防策略

排除DHCP故障的方法很多,但最常见的方法是使用日志文件和网络诊断工具。通过日志文件可以查看DHCP服务的状态以及任何可能发生的错误。而使用 ping 命令和 ipconfig (Windows)或 ifconfig (Linux/Unix)等工具可以诊断客户端设备与DHCP服务器之间的连接问题。

为了预防故障,可以采取以下措施:

- 定期备份DHCP服务器配置,以便在出现故障时能够快速恢复。

- 对网络设备进行定期的监控和维护,确保它们的运行状态。

- 在网络变更前后执行彻底的测试,确保配置的正确性。

- 提高网络管理员的技能,确保他们了解如何处理常见的DHCP问题。

- 制定和实施一个详细的排错策略,以便在出现故障时能够迅速应对。

6. 虚拟局域网(VLAN)实验设计与实现

在现代企业网络设计中,虚拟局域网(VLAN)技术允许网络管理员通过逻辑分段的方式划分网络,从而增强了网络的安全性与性能。VLAN在不增加额外硬件成本的基础上,可以对网络流量进行隔离,优化广播域,并简化网络管理。

6.1 VLAN技术的核心概念

6.1.1 VLAN的定义及其优势

VLAN,全称为Virtual Local Area Network,是一种将网络设备划分到不同的广播域的技术,即使这些设备连接在同一物理网络上。通过VLAN的划分,网络管理员可以实现数据流的隔离、提高安全性和网络效率。

VLAN的优势主要包括以下几点:

- 逻辑分组 :基于端口、协议或MAC地址将用户逻辑分组,从而实现更细粒度的网络管理。

- 广播域的控制 :通过VLAN的划分,可以有效控制广播域的大小,减少不必要的网络流量。

- 安全性提升 :通过将敏感数据流隔离到不同的VLAN中,可以限制对敏感信息的访问。

- 成本效益 :无需额外的硬件设备即可实现网络的分段和隔离。

6.1.2 VLAN的类型与配置原理

VLAN主要有以下几种类型:

- 基于端口的VLAN :通过指定交换机端口所属的VLAN,将连接到这些端口的设备划分到同一VLAN。

- 基于协议的VLAN :根据网络协议类型将流量划分到不同的VLAN中,例如,将IP和IPX流量分到不同VLAN。

- 基于MAC地址的VLAN :根据设备的MAC地址来划分VLAN。

VLAN的配置原理主要涉及以下几个方面:

- 标签与帧格式 :VLAN通过IEEE 802.1Q标准给以太网帧添加标签来区分不同的VLAN。

- VLAN ID :每个VLAN都有一个唯一的标识符(VLAN ID),用于区分不同的广播域。

- VLAN数据库 :交换机维护一个VLAN数据库,记录VLAN的配置信息,包括VLAN ID和所属端口。

6.2 VLAN配置与实验操作

6.2.1 Packet Tracer中VLAN的创建与配置

在Packet Tracer中创建和配置VLAN的过程如下:

- 启动 Packet Tracer 并选择一个交换机设备进行配置。

- 进入CLI (命令行接口)模式,或使用图形界面进行VLAN配置。

- 创建VLAN 使用命令

vlan [id]来创建一个新的VLAN。 - 配置VLAN端口 使用命令

interface [type] [number]进入指定端口配置模式后,用switchport mode access和switchport access vlan [id]命令将端口分配到相应的VLAN。

示例代码块如下:

# 创建VLAN ID为10的VLAN

vlan 10

name Sales

# 配置端口1-8到VLAN 10

interface range f0/1 - 8

switchport mode access

switchport access vlan 10

在上述代码中,我们首先创建了一个名为Sales的VLAN,并将其ID设置为10。然后,我们选择了前8个FastEthernet接口,并将它们配置为访问模式,并将它们分配到Sales VLAN。

6.2.2 VLAN间路由与通信实验

为了实现不同VLAN之间的通信,需要使用支持VLAN的路由器进行VLAN间路由(Inter-VLAN Routing)。

- 配置路由器接口 为每个VLAN配置一个子接口,并为子接口设置合适的VLAN ID。

- 启用路由功能 在路由器上启用IP路由功能,以便路由器可以在不同VLAN间进行路由。

- 配置IP地址 在每个子接口上配置合适的IP地址作为VLAN的默认网关。

示例代码块如下:

# 在路由器上配置子接口

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

# 启用IP路由功能

ip routing

在这个配置中,我们创建了一个子接口 FastEthernet0/0.10 ,为其指定了VLAN 10,并设置了IP地址192.168.10.1。同时,我们确保路由器的IP路由功能是启用的。

6.3 VLAN实验效果验证与问题解决

6.3.1 实验结果的验证方法

验证VLAN配置效果的步骤如下:

- Ping测试 使用ping命令从不同VLAN中的设备上发起测试,验证不同VLAN间是否可以通信。

- 检查接口状态 使用

show vlan和show ip interface brief命令来检查VLAN配置和IP接口状态。 - 验证路由配置 使用

show ip route命令来验证路由器的路由表是否正确配置。

6.3.2 实验中可能遇到的问题与解决策略

在进行VLAN实验时,可能会遇到如下问题:

- 端口未分配到正确的VLAN 导致无法通信。解决策略是检查并正确配置交换机端口的VLAN配置。

- VLAN间路由未正确配置 会导致不同VLAN间无法通信。解决策略是检查路由器的子接口配置和路由表。

- IP地址冲突 在同一个VLAN中配置了重复的IP地址可能会导致通信问题。解决策略是确认每个设备的IP地址是唯一的。

下面是一个简单的表格,总结了可能出现的VLAN配置问题及其解决方案:

| 问题 | 解决策略 |

|---|---|

| 端口未分配到正确的VLAN | 核实并重新配置端口的VLAN ID |

| VLAN间路由配置错误 | 核查路由器子接口的配置,确保路由表正确 |

| IP地址冲突 | 确保同一VLAN内的所有设备具有唯一的IP地址 |

通过本章节的介绍,我们深入探讨了虚拟局域网(VLAN)的核心概念、配置过程以及实验操作。通过实验验证和问题解决策略的学习,可以帮助网络工程师更好地理解VLAN技术,并有效地应用于实际网络设计中。

7. IPv6网络概念与实验设计

IPv6作为下一代互联网协议,旨在替代现有的IPv4协议,以解决地址耗尽等问题。随着物联网(IoT)设备的激增,IPv6的重要性日益凸显。本章节将回顾IPv6的基础知识,演示如何在Packet Tracer中配置IPv6,并探讨其在现代网络中的应用案例以及未来的发展趋势。

7.1 IPv6基础知识回顾

7.1.1 IPv6的起源与发展背景

互联网初始使用IPv4协议,其设计支持约43亿个独立地址,远不能满足当今设备的需求。IPv6的设计始于1990年代,它提供了几乎无限的地址空间(2的128次方个地址),以及改进的安全性和自动配置等特性。

7.1.2 IPv6与IPv4的区别及特点

IPv6相比IPv4具有以下特点:

- 地址长度 :IPv6地址为128位,通常以8组4个十六进制数表示,每组之间用冒号分隔,如

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。 - 地址分配 :IPv6采用更为高效的地址分配方法,如无状态地址自动配置(SLAAC)和DHCPv6。

- 报头结构 :IPv6的报头更为简洁,更易于硬件实现,提高了路由器的转发效率。

- IPsec支持 :IPv6从设计之初就考虑了安全性,它内建了对IPsec的支持,用于保证数据包的完整性和机密性。

7.2 IPv6的配置与应用

7.2.1 在Packet Tracer中配置IPv6地址

在Packet Tracer中配置IPv6地址涉及以下步骤:

- 首先,创建一个网络拓扑,可以添加路由器和主机。

- 在主机或路由器的接口配置中,进入IPv6配置模式。

- 为接口分配一个全局单播IPv6地址,比如:

ipv6 address 2001:db8:1::1/64。 - (可选)配置默认网关以连接到其他网络。

- 使用

show ipv6 interface命令来验证配置。

7.2.2 IPv6网络的连通性测试

测试IPv6网络连通性的基本命令是 ping6 ,它是 ping 命令的IPv6版本。例如:

ping6 2001:db8:1::2

如果配置正确,你将看到往返时间(RTT)和回显应答。

7.3 IPv6实验拓展与未来展望

7.3.1 IPv6在现代网络中的应用案例

IPv6在现代网络中的应用案例包括:

- 物联网(IoT) :每个设备都需要一个全球唯一的IP地址,IPv6正好满足了这一需求。

- 移动网络 :随着4G和5G的发展,移动网络运营商广泛采用IPv6来支持移动设备。

- 云计算 :云服务提供商采用IPv6来提供大量虚拟机和容器之间的直接网络通信。

7.3.2 IPv6未来发展趋势与挑战

IPv6的未来发展趋势:

- 集成到网络设备的更深层次 :随着硬件和软件的支持更加广泛,IPv6将成为默认的互联网协议。

- 安全性增强 :IPv6协议的特性使得网络更加安全,预计会有更多的安全协议和实践与IPv6集成。

挑战:

- 过渡阶段 :从IPv4到IPv6的过渡需要时间,运营商和企业需要找到平滑过渡的方法。

- 知识和培训 :技术人员需要对IPv6有深入的理解,以解决部署过程中的问题。

IPv6为互联网的持续发展铺平了道路。通过在Packet Tracer中进行实验,我们可以更好地理解IPv6的工作原理,掌握其配置和应用技能,并为即将面临的挑战做好准备。

简介:本指南详细介绍了如何使用Cisco Systems开发的网络模拟软件Packet Tracer来构建CCNA级别的网络实验。这些实验旨在加深对网络基础概念的理解,包括静态路由、动态路由、网络地址转换(NAT)、动态主机配置协议(DHCP)、虚拟局域网(VLAN)和IPv6等技术。实验步骤包括环境搭建、配置、测试和故障排查,旨在帮助学习者通过实践掌握网络技术,为通过CCNA认证考试和提升网络技能做好准备。

6632

6632

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?