简介:数据库课程设计是IT教育中的重要部分,本项目以C++为工具,旨在通过实现人事管理系统来学习数据库基本理论、设计原则和操作技能。学生将通过设计和实现员工信息的CRUD操作,深入理解数据存储和检索的本质,同时学习如何使用ODBC或其他数据库接口在C++中处理数据库。课程设计也注重数据的一致性、完整性和安全性,要求学生编写异常处理和并发控制的代码,最后通过源代码和数据库脚本理解C++与数据库的交互。

1. 数据库基本理论与设计原则

数据库是IT行业中的基础组成部分,它存储着大量的企业数据和用户信息。学习数据库的基本理论和设计原则,对于数据库的优化和数据安全至关重要。本章将介绍数据库的基本概念、范式理论,以及如何设计一个合理的数据库架构。

1.1 数据库的定义与重要性

数据库是一种用于存储、检索和操作大量数据的系统。在信息化社会,无论是企业还是个人,都需要处理大量的信息,而数据库则提供了管理和分析数据的有效手段。它不仅仅用于数据存储,还包括数据管理和数据安全等多方面的功能,是信息系统的核心部分。

1.2 数据库范式理论

范式理论是数据库设计的重要指导原则,其核心目的是减少数据冗余和提高数据的一致性。主要的范式包括:

- 第一范式(1NF):确保属性是原子的,即不可再分;

- 第二范式(2NF):在1NF的基础上,消除部分依赖;

- 第三范式(3NF):在2NF的基础上,消除传递依赖。

1.3 数据库设计原则

一个良好的数据库设计应遵循以下原则:

- 以需求为导向,确保设计能够满足应用需求;

- 遵循规范化的流程,避免数据冗余;

- 数据库的可扩展性和灵活性,以适应未来的变化;

- 强调数据的一致性和完整性。

通过掌握这些数据库基本理论与设计原则,读者不仅能够构建出高效的数据存储系统,还能够为后续的性能优化和安全措施奠定基础。接下来的章节将详细介绍如何在C++中与数据库进行交互,实现具体的应用功能。

2. C++与数据库交互的实践基础

2.1 C++数据库编程接口概述

2.1.1 选择合适的数据库接口

当涉及到C++数据库编程时,开发者首先面临的一个关键决策是选择一个合适的数据库接口。不同的接口将直接影响代码的可移植性、性能和开发效率。一般来说,可以分为两类:专用数据库API和通用数据库API。

专用数据库API通常是由数据库厂商提供的,专门用于它们自己的数据库产品。例如,MySQL提供了MySQL Connector/C++,而Oracle有其自己的C++接口。这些API的优点是紧密集成和功能完备,但缺点是缺乏跨数据库的可移植性。

相比之下,通用数据库API,如ODBC (Open Database Connectivity),提供了一种标准的方法来访问多种数据库。这种接口的好处在于它的可移植性和灵活性,但可能需要对特定数据库进行额外的配置和调整。

在选择数据库接口时,开发者应考虑以下因素:

- 跨平台兼容性 :如果项目需要在不同的操作系统上运行,应选择一个跨平台的数据库接口。

- 性能需求 :考虑数据库操作的性能要求。某些专用API可能通过特定优化提供更好的性能。

- 开发资源 :选择一个有良好文档和社区支持的接口,可以节省开发和调试的时间。

- 未来扩展 :考虑项目未来发展,选择一个支持扩展性和灵活性的数据库接口。

在大多数情况下,通用数据库API,如ODBC,是一个良好的起点,因为它提供了访问多种数据库的灵活性,这在多数据库环境中尤其重要。

2.1.2 理解数据库API的作用

数据库API为C++程序提供了一种与数据库交互的标准方法。它抽象了底层数据库细节,允许开发者使用熟悉的编程语法和结构执行SQL查询、处理结果集、管理事务等数据库操作。

数据库API通常包括以下几个主要组件:

- 连接管理 :提供连接到数据库服务器的功能,并允许断开连接。

- 执行SQL语句 :允许发送SQL语句到数据库并执行,包括查询、更新、插入和删除操作。

- 结果集处理 :提供访问和操作查询结果集的接口。

- 事务管理 :支持事务的提交和回滚,以确保数据的一致性和完整性。

- 错误处理 :提供报告和处理数据库操作错误的机制。

- 配置和优化 :为连接和执行提供配置选项,以及为提高性能进行优化。

理解数据库API的作用对于有效使用数据库接口至关重要。它不仅帮助开发者构建稳定和高效的数据访问逻辑,也能够在遇到错误时提供清晰的调试路径。

接下来,本章节将进一步深入探讨如何利用ODBC——一个广泛使用的通用数据库API——在C++中实现数据库编程。我们将从ODBC驱动程序的安装与配置开始,然后学习ODBC API的基本使用方法,并提供一些有效的错误处理和调试技巧。

3. 人事管理系统功能实现与数据库表设计

3.1 人事管理系统需求分析

3.1.1 功能模块划分

人事管理系统是一种旨在简化人力资源管理工作的软件解决方案,它通常包括员工信息管理、招聘管理、薪资福利管理、考勤休假管理、绩效评估等多个功能模块。在设计阶段,首先要明确每个功能模块的目标和任务,以及它们之间的数据交互关系。

- 员工信息管理模块 :负责录入和维护员工的基本信息,如姓名、性别、出生日期、联系方式、教育背景、工作经验等。

- 招聘管理模块 :处理招聘过程中的所有活动,包括职位发布、简历筛选、面试安排、录用通知等。

- 薪资福利管理模块 :计算和记录员工的工资、奖金、福利和税务信息。

- 考勤休假管理模块 :记录员工的上班打卡时间、请假、迟到、早退等考勤信息。

- 绩效评估模块 :根据预设的指标对员工的工作绩效进行评价,并提供反馈。

将这些功能模块划分清楚,有助于后续设计数据库表时确定需要存储哪些关键数据,并且能够明确各个模块间的关系。

3.1.2 数据需求分析

在功能模块划分的基础上,进一步深入分析每个模块所需的数据类型和数据量,以及数据之间的关联性。数据需求分析通常涉及以下几个方面:

- 数据项 :列出每个功能模块需要记录和管理的具体数据项。

- 数据量 :预估每个数据项的数据量大小,这关系到数据库表设计时是否需要考虑分表、分区等策略。

- 数据关系 :确定数据项之间是如何相互关联的,例如员工表与薪资表之间的关联,需要通过员工ID作为外键来实现。

完成这些分析后,可以开始设计数据库表结构,确保每个数据项都有适当的数据类型和属性,如主键、索引、外键等,以保证数据的完整性和查询效率。

3.2 数据库表结构的设计与实现

3.2.1 确定数据表结构

在设计数据库表结构时,应充分考虑数据的逻辑组织和物理存储需求。一个良好的数据库表设计是高效查询和系统性能的基础。

- 表命名 :表名应该简洁明了,能够反映表中存储的内容。例如,员工信息表可命名为

Employees,薪资福利表可命名为Salaries。 - 字段选择 :根据功能需求仔细选择字段,每个字段都应有明确的业务含义和数据类型。例如,员工姓名应选择

VARCHAR或TEXT类型,而员工ID应使用INT或UUID类型,并设置为主键。 - 数据类型 :选择合适的数据类型对存储效率和查询速度都有直接影响。例如,日期类型应使用

DATE或DATETIME,而非字符串类型。

3.2.2 创建数据表与索引

创建数据表时,使用SQL语句定义表结构。下面是一个创建 Employees 表的示例SQL语句:

CREATE TABLE Employees (

EmployeeID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

FirstName VARCHAR(50),

LastName VARCHAR(50),

BirthDate DATE,

HireDate DATE,

Email VARCHAR(100),

DepartmentID INT,

FOREIGN KEY (DepartmentID) REFERENCES Departments(DepartmentID)

);

在这个例子中, EmployeeID 是自增主键, FirstName 和 LastName 用来存储员工的名字和姓氏, BirthDate 和 HireDate 存储出生日期和雇佣日期。 Email 字段存储员工的电子邮件地址,而 DepartmentID 则是一个外键,它引用 Departments 表中的相应字段,用于表示员工所在部门的ID。

索引能够显著提高查询速度,特别是当表中数据量较大时。设计索引时,应重点关注那些在查询中经常使用的字段,如员工ID、姓名、部门ID等。以下为创建索引的一个例子:

CREATE INDEX idx_employee_name ON Employees(FirstName, LastName);

3.2.3 数据类型的选择与规范化

数据类型的选择与规范化密切相关,规范化的目的是减少数据冗余,确保数据的一致性。

- 数据类型选择 :选择合适的数据类型可以减少存储空间的需求并提高查询效率。例如,对于一个国家名称,使用

VARCHAR(50)类型通常比使用TEXT类型更为合适。 - 规范化 :规范化是一种设计数据库表结构的技术,它分为第一范式(1NF)、第二范式(2NF)和第三范式(3NF)。每一个范式都在前一个范式的基础上对数据结构进行优化,以消除冗余和依赖。

规范化的过程中,可能需要将一个大型表拆分成多个小表,通过外键来维持表间关系。这样不仅可以减少数据冗余,还能提高数据的维护效率。

本节介绍了人事管理系统功能实现与数据库表设计的基本思路和方法。接下来,将通过具体的数据库操作案例来展示如何实现上述需求。

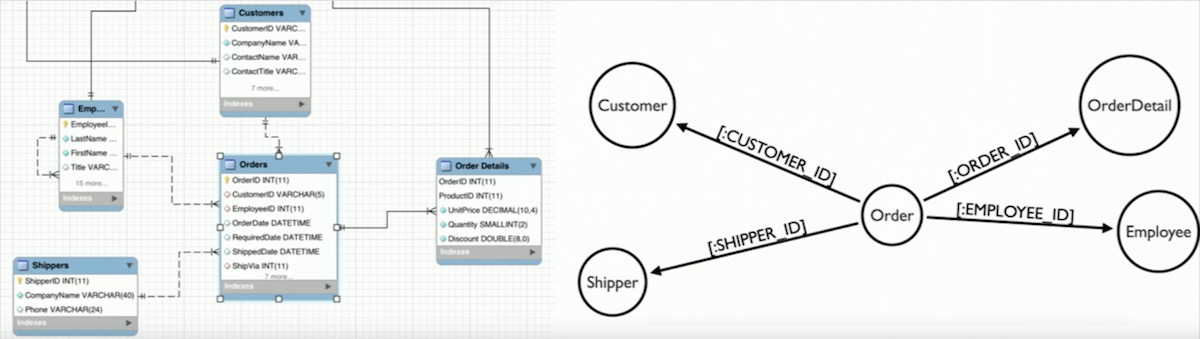

4. 关系模型建立与优化

4.1 关系数据库模型基础

4.1.1 理解关系模型的概念

关系数据库模型是一种以数学中的关系理论为基础的数据库模型,其核心是关系,即表格形式的数据。每个关系对应一张二维表,表中的每一行代表一个实体,每一列代表实体的一个属性。这种模型具有高度的抽象性,易于理解和实现,因此被广泛应用于商业和工业界的数据库管理系统(DBMS)。

关系数据库模型是构建在关系代数基础上的,它提供了丰富的操作集,可以对数据进行检索、插入、更新和删除等操作。在实际应用中,关系模型的灵活性和扩展性使其成为了构建复杂数据库系统的首选。

4.1.2 关系模型的约束与操作

在关系模型中,数据的完整性和一致性是通过一系列约束来保证的,包括实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束。实体完整性确保每个表中的主键值都是唯一的且非空,参照完整性要求外键值必须是引用表的主键值或者是空值。用户定义的完整性约束允许数据库设计者根据实际业务需求来设置特定的规则。

关系模型中的操作主要基于关系代数的操作符,例如选择(σ)、投影(π)、并(∪)、差(-)、笛卡尔积(×)、连接(⋈)等。这些操作能够表达各种复杂的数据查询和更新需求,并且可以通过关系代数表达式进行组合,以实现高级查询功能。

4.2 关系模型的规范化过程

4.2.1 函数依赖与规范化

规范化是关系模型设计中的一个重要概念,它旨在消除数据冗余和依赖异常,从而提高数据的一致性和完整性。规范化的过程基于函数依赖的分析,函数依赖是指表中一个属性集合能够唯一确定另一个属性集合的值。通过将表分解为若干个满足函数依赖关系的规范化表,可以有效地减少数据冗余并简化数据结构。

规范化过程通常包括以下几个步骤:首先是找出表中的所有候选键,然后根据函数依赖理论确定范式级别,如第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)等。每个范式级别都有自己的标准和要求,通过逐步分解来达到更高的规范化水平。

4.2.2 规范化对数据库设计的影响

规范化对数据库设计产生了重要的影响。首先,规范化有助于减少数据冗余,提高存储效率。在未规范化的数据库中,相同的属性可能会在多个地方重复出现,导致数据更新时出现不一致的风险。规范化通过消除这些冗余,确保了数据的一致性。

其次,规范化有助于改善数据操作的效率。当数据分布在多个规范化表中时,复杂的查询操作可能需要连接多个表,这在查询优化方面带来了挑战。然而,通过建立合理的索引和使用高效的查询优化技术,可以在保持数据一致性和完整性的前提下,提高查询的性能。

最后,规范化也对数据库的维护和扩展性产生了积极的影响。规范化表结构清晰,各表之间界限分明,使得数据库的维护更加方便。同时,随着业务需求的变化,规范化的设计允许更容易地进行表结构的修改和扩展。

4.3 关系模型的优化策略

4.3.1 查询优化的方法

查询优化是数据库管理系统中一个非常重要的方面,它旨在减少查询执行的时间和资源消耗。查询优化通常包括对查询语句的逻辑优化和物理优化。逻辑优化涉及选择不同的执行计划以改善查询性能,而物理优化则关注具体的执行方式,如选择合适的索引、调整数据的存储顺序等。

在实际操作中,查询优化可以通过多种方式实现,例如:

- 使用

EXPLAIN语句来查看查询执行计划。 - 对查询条件进行优化,使其能够利用索引。

- 限制数据返回的数量,使用

LIMIT或其他分页技术。 - 重新组织数据表和索引结构,以适应查询模式。

- 使用查询提示来引导优化器选择特定的执行路径。

4.3.2 索引的合理使用与优化

索引是提高数据库查询性能的关键工具之一。合理的索引可以极大地加快数据检索的速度,尤其是在处理大量数据的表中。索引通常基于表的列构建,它可以是B树、位图、哈希表等不同数据结构,具体取决于DBMS的实现和数据的特点。

索引优化需要注意以下几点:

- 索引的选择性:选择性高的列(即列中不同值的比例大)更适合创建索引。

- 索引的维护成本:索引的维护会消耗额外的资源,因此需要权衡查询性能和维护成本。

- 多列索引的使用:如果查询条件经常涉及多个列,可以考虑创建多列索引。

- 覆盖索引:如果查询只需要索引列中的数据,那么索引可以作为查询的数据源,减少数据表的访问。

- 索引碎片整理:随着数据的更新和删除,索引可能会变得碎片化,定期进行碎片整理可以恢复索引性能。

索引的使用和优化是数据库性能调优中的一项复杂任务,需要结合具体的应用场景和数据特征进行综合考虑。通过有效的索引策略,数据库管理员可以显著提升查询效率,优化用户体验。

5. C++数据库编程的CRUD操作与异常处理

5.1 CRUD操作的C++实现

5.1.1 编写数据插入(Create)函数

在C++中进行数据库编程时,创建(Create)操作是将新数据插入数据库的过程。这通常是通过执行SQL的INSERT语句实现的。以下是一个简单的例子,展示了如何使用C++中的ODBC API来创建一个数据插入函数。

#include <iostream>

#include <windows.h>

#include <sql.h>

#include <sqlext.h>

void InsertData(SQLHDBC hDbc) {

SQLHSTMT hStmt;

SQLRETURN retcode;

// 分配语句句柄

retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hDbc, &hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hDbc);

return;

}

// 准备插入数据的SQL语句

const char* insertSQL = "INSERT INTO Employees (Name, Age, Department) VALUES (?, ?, ?)";

retcode = SQLPrepare(hStmt, (SQLCHAR*)insertSQL, SQL_NTS);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 绑定参数

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_VARCHAR, 100, 0, "John Doe", 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, SQL_INTEGER, 0, 0, 30, 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 3, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_VARCHAR, 50, 0, "Development", 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 执行插入操作

retcode = SQLExecute(hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

}

// 清理资源

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

}

void HandleError(SQLHANDLE h) {

// 错误处理逻辑

}

在上面的代码中,我们首先为插入操作分配了一个语句句柄( SQLHSTMT ),然后准备了SQL插入语句。我们使用 SQLBindParameter 函数来绑定数据类型和参数值,最后执行了SQL语句。错误处理是一个关键的部分,在数据库操作中,必须仔细处理各种可能的错误情况。

5.1.2 实现数据检索(Read)功能

数据检索是数据库操作中最常见的任务之一。使用C++进行数据检索通常涉及执行SQL查询并处理结果集。以下是一个简单的数据检索函数示例:

void SelectData(SQLHDBC hDbc) {

SQLHSTMT hStmt;

SQLRETURN retcode;

SQLCHAR name[100], department[50];

SQLINTEGER age;

// 分配语句句柄

retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hDbc, &hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hDbc);

return;

}

// 准备查询语句

const char* selectSQL = "SELECT Name, Age, Department FROM Employees WHERE Age > ?";

retcode = SQLPrepare(hStmt, (SQLCHAR*)selectSQL, SQL_NTS);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 绑定参数

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, SQL_INTEGER, 0, 0, 30, 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 执行查询

retcode = SQLExecute(hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 处理结果集

while (SQLFetch(hStmt) == SQL_SUCCESS || SQLFetch(hStmt) == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) {

SQLGetData(hStmt, 1, SQL_C_CHAR, name, sizeof(name), NULL);

SQLGetData(hStmt, 2, SQL_C_SLONG, &age, 0, NULL);

SQLGetData(hStmt, 3, SQL_C_CHAR, department, sizeof(department), NULL);

std::cout << "Name: " << (const char*)name << ", Age: " << age << ", Department: " << (const char*)department << std::endl;

}

// 清理资源

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

}

在这个示例中,我们准备了一个查询所有年龄大于30岁的员工信息的SQL语句。 SQLFetch 用于遍历结果集,而 SQLGetData 用于从每一行中检索特定列的值。

5.1.3 更新(Update)和删除(Delete)操作

更新(Update)和删除(Delete)操作通常遵循与创建(Create)类似的过程。以下是这两个操作的简单示例:

void UpdateData(SQLHDBC hDbc) {

SQLHSTMT hStmt;

SQLRETURN retcode;

// 分配语句句柄

retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hDbc, &hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hDbc);

return;

}

// 准备更新语句

const char* updateSQL = "UPDATE Employees SET Age = ? WHERE Name = ?";

retcode = SQLPrepare(hStmt, (SQLCHAR*)updateSQL, SQL_NTS);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 绑定参数

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, SQL_INTEGER, 0, 0, 35, 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_VARCHAR, 50, 0, "John Doe", 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 执行更新操作

retcode = SQLExecute(hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

}

// 清理资源

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

}

void DeleteData(SQLHDBC hDbc) {

SQLHSTMT hStmt;

SQLRETURN retcode;

// 分配语句句柄

retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hDbc, &hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hDbc);

return;

}

// 准备删除语句

const char* deleteSQL = "DELETE FROM Employees WHERE Name = ?";

retcode = SQLPrepare(hStmt, (SQLCHAR*)deleteSQL, SQL_NTS);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 绑定参数

retcode = SQLBindParameter(hStmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_VARCHAR, 50, 0, "John Doe", 0, NULL);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

return;

}

// 执行删除操作

retcode = SQLExecute(hStmt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

HandleError(hStmt);

}

// 清理资源

SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);

}

在更新操作中,我们修改了员工的年龄。在删除操作中,我们删除了名为"John Doe"的员工记录。这些示例都展示了如何在C++中处理数据库CRUD操作的标准流程。

5.2 异常处理机制

5.2.1 异常处理的重要性

异常处理在数据库编程中极其重要,因为它确保了即使在发生错误时,程序也能够优雅地处理问题并保持运行。一个适当的错误处理机制可以帮助开发者确定问题的根源,同时确保数据库资源不会因为错误而泄露。

5.2.2 设计异常处理策略

异常处理策略应该包括错误检测、日志记录、故障恢复等多个方面。以下是一个简单的异常处理函数 HandleError 的示例:

void HandleError(SQLHANDLE handle) {

SQLINTEGER NativeError;

SQLCHAR SqlState[6], Msg[SQL_MAX_MESSAGE_LENGTH];

SQLRETURN retcode;

SQLSMALLINT MsgLength;

retcode = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_STMT, handle, 1, SqlState, &NativeError, Msg, sizeof(Msg), &MsgLength);

if (SQL_SUCCEEDED(retcode)) {

std::cerr << "Error: " << SqlState << ", " << NativeError << ": " << Msg << std::endl;

} else {

std::cerr << "Error: Failed to get diagnostics." << std::endl;

}

// 添加其他错误处理逻辑,如回滚事务、释放句柄等

}

5.2.3 日志记录与故障恢复

在异常处理中,日志记录是一个重要的组成部分,它可以帮助开发者跟踪错误发生的时间、原因和上下文环境。故障恢复机制确保应用程序能够从错误中恢复,而不是完全崩溃。

void LogError(const char* errorMessage) {

// 将错误信息写入日志文件

std::ofstream logFile("error_log.txt", std::ios::app);

logFile << errorMessage << std::endl;

logFile.close();

}

void RecoverFromError() {

// 在发生错误后执行的恢复操作

// 可能包括回滚未完成的事务、重试操作等

}

通过将日志记录与异常处理相结合,可以创建一个更加健壮和可靠的数据库应用系统。

6. 数据库操作的性能优化与安全性

性能优化与安全性是数据库管理中不可或缺的两个方面。随着系统负载的增长,数据库操作的速度往往会逐渐下降,同时安全漏洞也可能成为系统被攻击的入口。因此,优化性能与保证数据库的安全性是确保信息系统稳定运行的关键。

6.1 数据库性能优化技术

数据库的性能优化涉及多个方面,包括但不限于硬件升级、数据库结构优化、查询语句优化以及索引的合理使用。

6.1.1 性能优化的基本原则

性能优化首先需要遵循几个基本原则:确保硬件资源足够、最小化查询代价、避免磁盘I/O瓶颈、使用高效的数据存储格式和算法。硬件资源的充足可以避免因资源竞争导致的性能下降,优化查询语句和索引可以减少数据检索所需时间。

6.1.2 查询优化与索引调整

在数据库性能优化中,查询优化和索引调整尤为重要。可以通过分析查询计划来确定是否需要增加索引或者调整现有索引。例如,使用MySQL的 EXPLAIN 语句可以查看SQL查询的执行路径:

EXPLAIN SELECT * FROM employees WHERE department_id = 5;

如果发现 type 列显示的是 ALL ,表示全表扫描,这通常意味着性能不佳,可能需要增加索引来改善。

6.2 数据库安全性与完整性

数据库的安全性直接关系到数据的保密性、完整性和可用性,是数据库维护中最为重要的一环。

6.2.1 数据库的认证与授权机制

数据库安全的第一步是认证机制,确保只有合法用户能够登录数据库。接着是授权机制,通过角色和权限来控制用户对数据的访问范围。如在PostgreSQL中,可以创建用户并授权:

CREATE USER john WITH PASSWORD 'john123';

GRANT SELECT, INSERT ON employees TO john;

6.2.2 实现数据的完整性和一致性

数据的完整性和一致性通过约束来实现,包括主键约束、外键约束、唯一性约束和检查约束等。以SQL Server为例,定义外键可以确保数据的参照完整性:

ALTER TABLE employees

ADD CONSTRAINT fk_employee_department

FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(department_id);

6.3 并发控制与事务管理

数据库系统处理多用户并发访问的能力,直接关系到系统的吞吐量和响应时间。

6.3.1 事务的概念与特性

事务是数据库操作的最小工作单元,它具有原子性、一致性、隔离性和持久性(ACID)特性。确保事务正确执行,可以使用诸如 BEGIN TRANSACTION , ROLLBACK 和 COMMIT 这样的命令来管理。

6.3.2 并发控制机制及其影响

并发控制机制通过锁来管理资源的访问,以避免如脏读、不可重复读和幻读等问题。例如,在Oracle中使用行级锁(Row-level locking)可以减少锁竞争:

SELECT * FROM employees WHERE id = 10 FOR UPDATE;

6.3.3 锁的机制与死锁处理

数据库系统通过锁来实现并发控制,但锁也可能会导致死锁。死锁处理通常需要设计合理的锁顺序或采用超时机制来避免。在MySQL中,可以通过 innodb_lock_wait_timeout 配置来避免死锁。

通过深入理解和应用上述性能优化技术与安全措施,不仅可以提高数据库系统的运行效率,还可以保障数据的安全与完整。这些措施相互关联,相互影响,应根据实际情况灵活应用。

简介:数据库课程设计是IT教育中的重要部分,本项目以C++为工具,旨在通过实现人事管理系统来学习数据库基本理论、设计原则和操作技能。学生将通过设计和实现员工信息的CRUD操作,深入理解数据存储和检索的本质,同时学习如何使用ODBC或其他数据库接口在C++中处理数据库。课程设计也注重数据的一致性、完整性和安全性,要求学生编写异常处理和并发控制的代码,最后通过源代码和数据库脚本理解C++与数据库的交互。

7182

7182

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?