简介:在图像处理中,基于区域生长的图像分割技术利用像素间的相似性将图像划分为有意义的区域,从而简化分析和理解过程。该技术从种子点出发,通过相似性准则扩展至相邻像素,直至满足停止条件。尽管区域生长方法简单高效,适合处理连通性强的区域,但其也受到初始种子点选择的影响,对于边界模糊或噪声大的图像处理效果不佳。为了改善这些局限,该技术常与阈值分割、边缘检测、水平集等其他图像分割技术结合使用。通过本课程,学习者将掌握区域生长算法的原理与应用,以及如何在图像分析中应用这一技术,特别是在医疗影像分析、自动驾驶和机器视觉等领域。

1. 图像分割概述

图像分割是计算机视觉和图像处理领域中的一个重要基础任务,它旨在将图像分割成多个具有某种特定特征的区域,以利于后续的图像分析与理解。图像分割的目的是简化或改变图像的表示形式,使之更适合于分析和理解。它在医学影像分析、卫星图像解译、视频监控、自动驾驶车辆等众多领域都有广泛的应用。

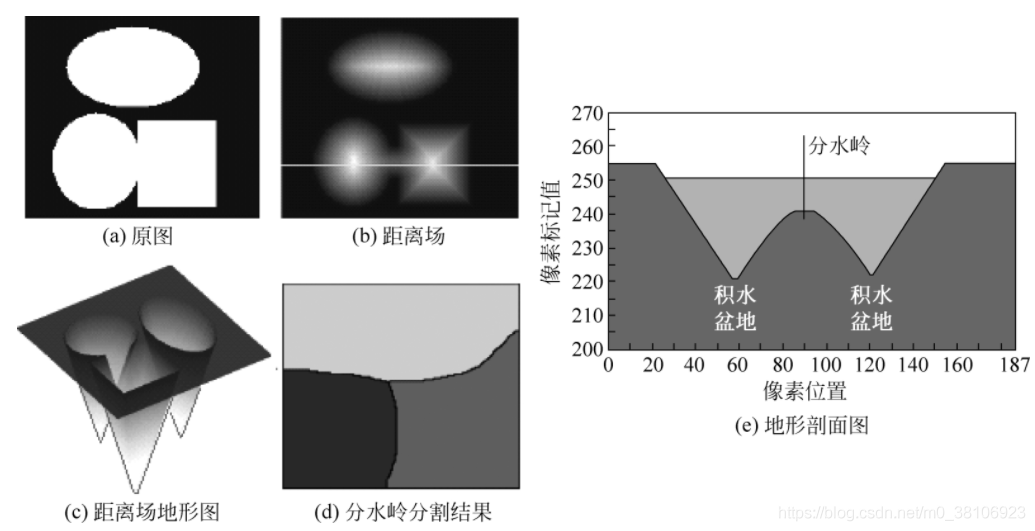

图像分割方法大致可以分为基于区域的方法、基于边缘的方法和基于特定应用模型的方法。这些方法各有优劣,选择合适的图像分割技术,对于分析结果的准确性与效率有着重要的影响。其中,区域生长算法作为基于区域的方法之一,因其相对简单且易实现,在某些应用场合显示出了良好的性能。

在接下来的章节中,我们将深入探讨区域生长算法的原理、操作方法、以及在各种实际应用中的表现。我们也将讨论该算法目前存在的局限性,以及可能的改进策略和未来发展方向。

2. 区域生长原理和方法

区域生长是一种图像分割方法,它从一个或多个种子点开始,将具有相似属性的像素或子区域聚合到一起,形成更大的区域。区域生长方法在许多应用中显示出优异的性能,特别是在医学图像分析中。以下章节将深入探讨区域生长的基本概念以及它的数学模型。

2.1 区域生长的基本概念

2.1.1 图像分割的定义和目的

图像分割是一个将图像分割成多个部分或对象的过程,目的是简化或改变图像的表示形式,使其更容易理解和分析。在图像处理中,分割后的对象通常对应于图像中的特定物体或物体的特定部分。图像分割有多种应用,包括目标检测、图像识别和医学成像等。

2.1.2 区域生长的起源和发展

区域生长的概念可以追溯到20世纪70年代,其初衷是提供一种自下而上的方法来将图像中的连通区域进行聚合。随着计算机视觉和图像处理技术的发展,区域生长算法逐渐成熟并被应用于更广泛的领域。它通常与其他图像处理技术结合使用,如阈值化、边缘检测和形态学操作。

2.2 区域生长的数学模型

2.2.1 数学模型的构建

区域生长的数学模型构建依赖于以下步骤:

- 种子点选取 :从图像中选取一个或多个种子点作为生长的起点。

- 相似性准则定义 :定义一个准则来评估像素是否与种子点相似。这可以基于灰度值、颜色、纹理等属性。

- 像素扩展 :根据相似性准则,将相邻像素聚合到种子点所代表的区域中。

- 停止条件 :设定一个条件来停止区域生长的过程。

2.2.2 数学模型在图像处理中的应用

在图像处理中,区域生长可以用于分割具有不同特征的区域。例如,在处理医学图像时,区域生长能够识别出具有相似灰度值的组织结构。这种方法在分割具有复杂边界和不均匀亮度的对象时,通常比全局阈值化方法更有效。

为了更好地理解区域生长的数学模型,我们可以通过一个简单的例子来说明。假设有一个灰度图像,我们希望建立一个数学模型来分割出图像中的一个特定区域。

首先,定义一个种子点 ( S(x_0, y_0) ) 在该区域的中心,其中 ( x_0 ) 和 ( y_0 ) 是种子点的坐标。接着,定义一个相似性准则 ( \delta ) 来评估每个像素 ( P(x, y) ) 与种子点 ( S ) 的相似程度:

[ \delta = |I(x, y) - I(x_0, y_0)| ]

其中 ( I(x, y) ) 是像素 ( P ) 的灰度值,而 ( I(x_0, y_0) ) 是种子点 ( S ) 的灰度值。如果 ( \delta ) 小于预设的阈值 ( T ),则像素 ( P ) 被认为与种子点相似,并被添加到种子点所在的区域。

我们可以通过以下伪代码来实现这个过程:

function RegionGrowth(image, seed, threshold):

region = []

queue = [seed]

while queue is not empty:

current_point = queue.pop(0)

if current_point not in region:

region.append(current_point)

for neighbor in GetNeighbors(current_point, image):

if IsSimilar(neighbor, current_point, threshold):

queue.append(neighbor)

return region

function IsSimilar(neighbor, current_point, threshold):

return abs(image[current_point] - image[neighbor]) <= threshold

在这个过程中,我们使用了一个队列来管理像素点的扩展顺序。从种子点开始,我们检查其邻居像素是否与种子点相似,如果是,则将其加入到区域中,并继续检查邻居的邻居,直到满足停止条件。

通过该数学模型,我们可以将图像中的特定区域与其他区域进行有效区分,达到图像分割的目的。

在下一节中,我们将探讨种子点的选择,它在区域生长过程中扮演了至关重要的角色。

3. 种子点的选择

3.1 种子点的重要性

3.1.1 种子点对区域生长的影响

种子点的选择是区域生长法的一个关键步骤,它直接影响到分割效果的好坏。种子点是区域生长过程中用于初始化的像素点,是算法开始扩展的基础。选择合适的种子点可以提高算法的准确性,减少噪声和不需要的区域的影响,从而得到更为清晰和准确的分割结果。如果种子点选择不当,可能导致不准确的分割边界,或者是过分割(over-segmentation)和欠分割(under-segmentation)的问题。

3.1.2 种子点选择的标准

种子点的选择通常需要遵循以下几个标准:

- 代表性 :种子点应该位于目标区域中,且能够代表整个区域的特征。

- 独特性 :种子点应该在视觉上与周围区域有明显的不同,以减少错误扩散的风险。

- 鲁棒性 :种子点的选择需要对图像的噪声和光照变化具有一定的鲁棒性。

3.2 种子点选取的方法

种子点的选取方法分为自动、半自动和手动三种。下面详细介绍每种方法的特点和适用场景。

3.2.1 自动选取方法

自动选取方法依赖于算法自动确定种子点的位置,这通常通过图像分析来实现。一种常见的自动选取方法是基于图像的直方图分析,选择直方图上的峰点作为种子点。这种自动化的方法操作简单,但容易受到图像质量的影响,尤其是在目标区域与背景对比不明显时。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from skimage import data, filters

# Load an image and apply a filter to enhance edges.

image = data.camera()

edges = filters.sobel(image)

# Find edges and apply a threshold to get potential seed points.

seed_points = (edges > edges.mean())

# Display the potential seed points and the original image.

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.imshow(seed_points, cmap='gray')

plt.title('Potential Seed Points')

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.imshow(image, cmap='gray')

plt.title('Original Image')

plt.show()

3.2.2 半自动选取方法

半自动选取方法允许用户通过交云方式指定种子点的大致位置,然后算法在用户指定的区域内自动寻找最佳种子点。这种方法结合了手动和自动方法的优势,提高了种子点选取的准确性和灵活性。

3.2.3 手动选取方法

手动选取方法通常是由用户根据实际的分割需求,直接在图像上选择种子点。这种方法虽然耗时且依赖于用户的主观判断,但用户可以根据自己的专业知识,选择最合适的种子点。

# Manual selection of a seed point.

# User should input the coordinates of the seed point.

seed_x = int(input("Enter the x-coordinate of the seed point: "))

seed_y = int(input("Enter the y-coordinate of the seed point: "))

# Visualize the seed point on the image.

plt.imshow(image, cmap='gray')

plt.scatter(seed_x, seed_y, color='red')

plt.title('Manual Seed Point Selection')

plt.show()

在实际应用中,种子点的选择方法应该根据具体情况和应用需求来确定。对于实时性要求高的场合,自动或半自动方法可能更适用;而对于分割结果要求极高的场合,手动选取方法则可能更为可靠。

4. 相似性准则的定义

在图像分割任务中,相似性准则(similarity criterion)是区域生长算法的关键组成部分。其作用在于为分割过程提供决策依据,指导像素如何从种子点扩展到整个感兴趣区域。相似性准则的质量直接影响到分割结果的准确性和效率。本章节将深入探讨相似性准则的定义、分类、选择以及在实际应用中的考量。

4.1 相似性准则的作用

4.1.1 理解相似性准则的必要性

相似性准则为区域生长算法中的核心决策规则,决定着算法的扩展方向和停止点。它通常是基于像素的颜色、纹理、亮度等属性的相似性度量。为了有效分割图像,相似性准则必须能够区分目标区域与背景区域。在图像中,目标和背景往往具有不同的特征,相似性准则就是用来捕捉这种特征差异的工具。例如,在一幅包含有前景和背景的图像中,如果相似性准则能准确识别前景的颜色特征,那么图像分割过程就能沿着前景颜色的区域进行扩展,直至覆盖整个目标区域。

4.1.2 相似性准则与图像分割质量的关系

图像分割质量的好坏直接取决于相似性准则的准确性。如果相似性准则设计得当,它将引导算法高效准确地完成区域生长,减少对噪声和光照变化的敏感性,从而得到一个清晰、连续、准确的分割结果。反之,一个不适合的相似性准则可能导致过分割(over-segmentation)或欠分割(under-segmentation),进而影响后续的图像分析和处理。

4.2 相似性准则的分类和选择

4.2.1 常见的相似性准则类型

相似性准则可以基于不同的属性来定义,最常见的是:

- 颜色相似性准则 :依据像素的RGB颜色值或其变换形式(如HSV、Lab等)。

- 纹理相似性准则 :基于像素纹理特征,如灰度共生矩阵(GLCM)等纹理描述符。

- 亮度相似性准则 :以像素的亮度值为依据,适用于灰度图像。

- 综合相似性准则 :结合多种特征(如颜色、亮度和纹理)进行综合决策。

4.2.2 如何选择合适的相似性准则

选择合适的相似性准则需要综合考虑图像的特性和分割任务的需求。例如:

- 对于色彩信息丰富的图像,颜色相似性准则可能是更好的选择。

- 对于纹理复杂的图像,综合相似性准则可能更有效。

- 对于灰度图像,亮度相似性准则通常是最直接的选择。

在实际应用中,可以通过实验比较不同相似性准则对特定图像的分割效果,从而选择最适合该图像的准则。同时,也可以考虑准则的计算复杂度,选择既满足精度要求又具备较高效率的准则。

4.2.3 相似性准则的实现

通过代码实现相似性准则,是将其融入到区域生长算法中的重要一步。以下是基于颜色相似性准则的一个简单实现示例:

import numpy as np

from skimage import io

from skimage.color import rgb2gray

from skimage.filters import threshold_otsu

def color_similarity(pixel1, pixel2, threshold=0.8):

"""

判断两个像素点在颜色上的相似度。

参数:

pixel1, pixel2: RGB颜色值。

threshold: 相似度阈值,范围[0,1]。

返回:

相似度布尔值。

"""

# 计算两个像素的颜色距离

color_distance = np.linalg.norm(pixel1 - pixel2)

# 将颜色距离映射到[0,1]区间,并与阈值比较

similarity = 1 - (color_distance / (255 * np.sqrt(3)))

return similarity > threshold

# 读取图像

image = io.imread('image.png')

# 转换为灰度图

gray_image = rgb2gray(image)

# 二值化处理

binary_image = gray_image > threshold_otsu(gray_image)

# 示例种子点

seed = (10, 10)

# 初始化相似性准则

similarity_threshold = 0.8

# 这里省略了区域生长算法的实现细节

# ...

在上述代码中,我们定义了一个颜色相似性函数 color_similarity ,它计算两个像素在颜色空间中的欧氏距离,并根据给定的阈值来判断它们是否足够相似。这里使用了RGB颜色空间,但也可以根据需要选择其他颜色空间。相似性准则的实现应根据具体的应用场景灵活调整。

最终,区域生长算法将利用这种颜色相似性准则,以及所选种子点,来逐步扩展出图像中的感兴趣区域。选择合适的相似性准则以及精确地实现它们,将直接决定算法在实际应用中的表现和效果。

5. 像素扩展过程

5.1 扩展过程的策略

5.1.1 邻域的定义和选择

在图像分割的过程中,像素扩展是通过分析像素的邻域来实现的。邻域定义为围绕当前像素的一个小区域,它能够提供关于像素如何与周围像素相连的上下文信息。选择适当的邻域大小和形状对于算法的性能至关重要,因为它们直接影响到区域生长的精度和速度。

- 邻域大小 : 一个小的邻域可能导致算法对噪声过于敏感,而一个大的邻域可能会跨越不同的区域,导致错误的像素扩展。因此,通常需要根据图像的特性以及目标对象的尺寸来确定邻域的大小。

- 邻域形状 : 邻域的形状可以是矩形、圆形或自定义形状。矩形邻域较为常见,易于实现,而圆形邻域更适合模拟自然视觉特性,但计算复杂度较高。

5.1.2 扩展方向的确定

像素扩展的方向性决定了区域生长的路径和形状。确定合适的扩展方向可以提高算法的准确性和效率。

- 单向扩展 : 从种子点开始,逐步向某个固定方向(例如水平或垂直方向)扩展。

- 多方向扩展 : 同时考虑多个方向的扩展,通常能够得到更加准确的分割结果,但计算量更大。

- 动态扩展 : 根据图像内容动态确定扩展方向,例如,优先扩展与已知区域相似度最高的像素。

代码块示例:

以下代码展示了一个简单的单向扩展的实现,使用Python和OpenCV库。

import cv2

def expand_pixels(image, seed, similarity_criteria, threshold):

# 初始化区域列表和已访问像素集合

regions = []

visited_pixels = set()

# 从种子点开始扩展

region = [seed]

while region:

# 选择当前区域中的一个像素作为扩展源

current_pixel = region.pop(0)

x, y = current_pixel

# 检查像素是否已在扩展区域内

if current_pixel in visited_pixels:

continue

# 根据相似性准则判断是否添加到当前区域

if apply_similarity_criteria(image, current_pixel, similarity_criteria, threshold):

# 将像素添加到当前区域

region.append(current_pixel)

# 将像素添加到已访问集合

visited_pixels.add(current_pixel)

# 确定当前像素的邻域,并添加到待扩展列表

neighbors = get_neighbors(image, current_pixel)

region.extend(neighbors)

else:

# 如果当前像素不符合相似性准则,添加到最终区域集合

regions.append(current_pixel)

return regions

def apply_similarity_criteria(image, pixel, criteria, threshold):

# 这里简化处理,实际上需要根据不同的准则实现具体的相似性判断逻辑

return True

def get_neighbors(image, pixel):

# 获取一个像素点的邻域像素点,这里示例为8邻域

x, y = pixel

neighbors = [(x-1, y-1), (x, y-1), (x+1, y-1),

(x-1, y), (x+1, y),

(x-1, y+1), (x, y+1), (x+1, y+1)]

# 过滤出图像范围内的点

return [n for n in neighbors if n[0] >= 0 and n[1] >= 0 and n[0] < image.shape[1] and n[1] < image.shape[0]]

参数说明和逻辑分析

-

image: 输入图像矩阵。 -

seed: 种子点坐标。 -

similarity_criteria: 相似性准则函数。 -

threshold: 相似性阈值。 -

expand_pixels函数实现了像素的单向扩展逻辑。 -

apply_similarity_criteria函数需要根据实际情况实现,它会返回一个布尔值,指示当前像素是否满足相似性准则。 -

get_neighbors函数用于获取一个像素点的所有邻域像素点。

5.2 扩展过程的优化方法

5.2.1 优化扩展过程的算法

为了提高区域生长算法的效率,可以从多个方面对像素扩展过程进行优化:

- 并行计算 : 利用现代计算机的多核处理器,可以并行处理不同区域的扩展,显著提升算法速度。

- 缓存优化 : 在内存中缓存邻域像素的相似性计算结果,避免重复计算。

- 空间索引 : 对图像使用空间索引技术,如四叉树或八叉树,可以快速定位到感兴趣区域。

5.2.2 扩展过程中的错误修正策略

在实际应用中,像素扩展可能会导致一些错误,特别是在遇到噪声或图像不连续的地方。错误修正策略主要包括:

- 后处理 : 在像素扩展完成后,可以通过一些后处理步骤来纠正错误。例如,可以使用形态学操作来填补空洞或去除小的区域。

- 回溯 : 如果发现扩展的方向或者选择的种子点导致了错误的分割,算法可以回溯并尝试不同的路径。

- 用户交互 : 在某些应用中,可以允许用户交互式地修正分割结果。

表格展示

下表总结了上述扩展策略的优缺点:

| 策略 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 并行计算 | 提升算法速度,更好地利用硬件资源 | 增加编程复杂度,需要考虑数据一致性问题 |

| 缓存优化 | 减少计算时间,提高效率 | 需要额外的内存空间,可能增加内存使用 |

| 空间索引 | 加速邻域访问速度 | 空间索引构建可能需要额外时间 |

| 后处理 | 纠正错误,提高分割质量 | 依赖于后处理算法,有时可能不够智能 |

| 回溯 | 纠正分割路径错误 | 可能增加算法的计算时间 |

| 用户交互 | 提高分割准确度 | 减少了算法的自动化程度 |

代码块示例:

这里提供一个简单的形态学操作示例,用于后处理步骤中修正分割结果。

import numpy as np

import cv2

def post_process(image, morphology_kernel_size=3):

# 定义形态学操作的核

kernel = np.ones((morphology_kernel_size, morphology_kernel_size), np.uint8)

# 对图像进行开运算,去除小的噪点

opening = cv2.morphologyEx(image, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# 对图像进行闭运算,填充小的空洞

closing = cv2.morphologyEx(opening, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

return closing

# 假设 image 是一个已经分割完成的二值图像

processed_image = post_process(image)

参数说明和逻辑分析

-

morphology_kernel_size: 定义了形态学操作中使用的核的大小。 -

cv2.MORPH_OPEN和cv2.MORPH_CLOSE分别代表开运算和闭运算。 -

post_process函数执行了开运算和闭运算来修正分割结果,去除噪点和填充空洞。 -

opening和closing是形态学操作后的图像。 - 对于实际应用,这些参数需要根据具体情况进行调整,以达到最优的分割效果。

6. 停止条件设置

6.1 停止条件的重要性

6.1.1 停止条件对分割结果的影响

停止条件在区域生长算法中的作用至关重要,因为它决定了何时停止扩展生长的区域。合适的停止条件能够帮助算法精确地识别出图像中的目标区域,避免过度生长或欠生长的问题。如果停止条件设置得过于宽松,可能会导致区域合并错误的像素,影响分割的准确性;相反,如果停止条件过于严格,则可能导致目标区域未能完全生长,遗漏重要特征。

6.1.2 常见的停止条件类型

在区域生长算法中,常见的停止条件包括:

- 像素值比较 :当新加入的像素与种子点的像素值差异超过某个阈值时停止生长。

- 区域大小 :当生长出的区域达到特定的大小或像素数量时停止。

- 区域特征 :当区域的特征(如纹理、颜色等)满足特定条件时停止。

- 外部条件 :如达到图像边界或预设的迭代次数限制。

6.2 设定停止条件的原则和方法

6.2.1 设定停止条件的原则

在设定停止条件时,需要考虑图像的特性以及目标区域的特征。一般而言,以下原则有助于设定有效的停止条件:

- 适用性 :停止条件应适用于当前图像的特性和分割目标。

- 鲁棒性 :算法应对噪声和异常值具有一定的容错性。

- 精确性 :停止条件应能保证分割结果的精确性,尽可能减少错误合并。

- 效率 :停止条件应该能够高效地执行,避免过度消耗计算资源。

6.2.2 实际应用中停止条件的设置技巧

在实际应用中,停止条件的设置需要结合具体的应用场景和技术需求。例如,在医学图像分割中,可能会侧重于区域的精确性,因此像素值比较和区域特征将是最常见的停止条件。而在实时视频处理中,则可能更倾向于使用像素值比较和迭代次数限制来提高处理速度。

下面是一段伪代码,演示如何在实际代码中设置停止条件:

# 伪代码:设置停止条件的示例

def region_growing(image, seed, threshold):

region = [seed]

grown_region = grow_region(image, seed, threshold)

while len(grown_region) > 0:

region += grown_region

grown_region = grow_region(image, region, threshold)

if has_stopping_condition_met(region):

break

return region

def grow_region(image, region, threshold):

# 依据相似性准则扩展区域的逻辑

pass

def has_stopping_condition_met(region):

# 根据不同的停止条件判断是否满足停止条件

# 示例:检查区域大小是否达到最小要求

return len(region) > MIN_REGION_SIZE

在上述伪代码中, region_growing 函数控制整体的区域生长过程, grow_region 函数负责根据相似性准则扩展区域,而 has_stopping_condition_met 函数则根据预设的停止条件来判断是否应该停止生长。实际中,停止条件可以是单一的,也可以是多个条件的组合,通过逻辑运算符来共同决定是否继续生长过程。

通过上述内容,我们详细探讨了停止条件的设置以及在实际应用中的具体实施方法。在下一章节中,我们将继续探索区域生长算法在不同领域的应用实例以及分析其技术和应用挑战。

简介:在图像处理中,基于区域生长的图像分割技术利用像素间的相似性将图像划分为有意义的区域,从而简化分析和理解过程。该技术从种子点出发,通过相似性准则扩展至相邻像素,直至满足停止条件。尽管区域生长方法简单高效,适合处理连通性强的区域,但其也受到初始种子点选择的影响,对于边界模糊或噪声大的图像处理效果不佳。为了改善这些局限,该技术常与阈值分割、边缘检测、水平集等其他图像分割技术结合使用。通过本课程,学习者将掌握区域生长算法的原理与应用,以及如何在图像分析中应用这一技术,特别是在医疗影像分析、自动驾驶和机器视觉等领域。

12万+

12万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?