上一讲,我给你初步介绍了CPU的流水线级数。乍看起来,流水线级数是一个提升性能的灵丹妙药。它通过把一条指令的额操作切分成更细的多个步骤,可以避免CPU的“浪费”。每一个细分流水线步骤都很简单,所以我们的单个时钟周期的时间就可以设的更短。这也变相地让CPU的主频提升的很快。

这一系列的优点,也引出了现代桌面CPU的最后一场大战,也就是Intel的Pentium4和AMD的Athlon之间的竞争。在技术上,这场大战Intel可以说是输的非常彻底,Pentium4系列以及后续Pentium D系列所使用的NetBurst架构被完全抛弃,退出了历史舞台。但是在商业层面,Intel却通过远超过AMD的财力、原本就更大的市场份额、无所不用的竞争手段,以及最终放弃整个NetBurst架构,最终依赖最新的酷睿品牌战胜了AMD。

在此之后,整个CPU领域竞争的焦点,不再是Intel和AMD之间的桌面CPU之战。在ARM架构通过智能手机的快速普及,后来居上,超越Intel之后,移动时代的CPU之战,变成了高通、华为麒麟和三星之间的“三国演义”。

主频战争带来的超长流水线

我们在第三讲说过,我们其实不能简单的通过CPU的主频,就来衡量CPU乃至计算机整机的性能,因为不通过的CPU实际的体系架构和实现都不一样。同样的CPU主频,实际的性能可能差别很大。所以,在工业界,更好的衡量方式通常是,用SPEC这样的跑分程序,从多个不同的实际应用场景,来衡量计算机的性能。

但是,跑分对于消费者还是太复杂了。在Pentium4的CPU面世之前,绝大部分消费者并不是根据跑分结果来判断CPU的性能的。大家判断一个CPU的性能,通常只看CPU的主频,而CPU的厂商们也通过不停地提升主频,把主频当成技术竞赛的核心指标。

Intel一向在主频战争中保持领先,但是到了世纪之交的1999年到2000年,情况发生了变化。

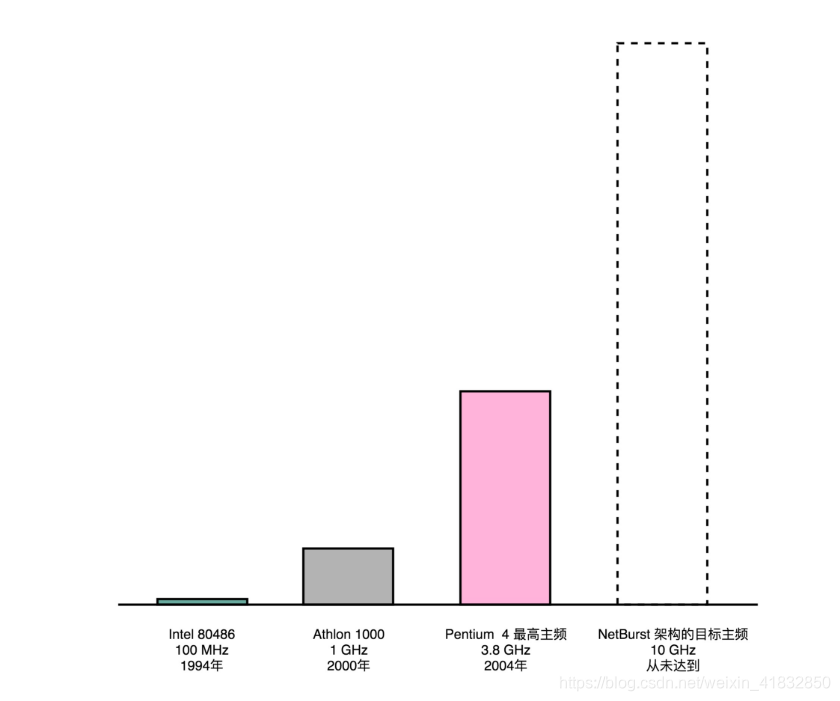

1999年,AMD发布了基于K7架构的Athlon处理器,其综合性能超越了当年的Pentium III。2000年,在大部分CPU还在500~850MHz的频率下运行的时候,AMD推出了第一代Athlon1000处理器,成为第一款1GHz主频的消费级CPU。在2000年前后,AMD的CPU不但性能和主频比Intel的要强,价格还往往只有Intel的2/3.

在巨大的外部压力下,Intel在2001年推出了新一代的NetBurst架构CPU,也就是Pentium4和PentiumD。Pentium4的CPU有个最大的特点,就是高主频。2000年的Athlon 1000主频在当时是最高的,1GHz,然而Pentium 4设计的目标最高主频是10GHz。

为了达到这个10GHz,Intel的工程师做出了一个重大的额错误决策,就是在NetBrust架构上使用超长的流水线,这个超长流水线有多长呢?我们拿在Pentium 4之前和之后的CPU的数字做个比较,你就知道了。

Pentium 4之前的Pentium III CPU,流水线的深度是11级,也就是一条指令最多会拆分成11个更小的步骤来操作,而CPU同时也最多会执行11条指令的不同的Stage。随着技术发展到今天,你日常使用的手机ARM的CPU或者Intel i7 CPU,流水线深度都是14级。

可以看到,差不多20年过去了,通过技术进步,现代CPU还是增加了一些流水线深度的。那2000年发布的Pentium4的流水线深度是多少呢?答案是20级,比Pentium III差不多多了一倍,而到了代号位Perscott的90纳米工艺处理器Pentium4,Intel更是把流水线深度增加到了31级。

要知道,增加流水线深度,在同主频下,其实是降低了CPU的性能,因为一个Pipeline Stage,就需要一个时钟周期。那么我们把任务拆分成31个阶段,就需要31个时钟周期才能完成一个任务;而把任务拆分成11个街二段,就只需要11个时钟周期就能完成任务,在这种情况下,31个Stage的3GHz主频的CPU,其实和11个Stage的1GHz主频的CPU,性能是差不多的。事实上,因为每个Stage都需要有对应的Pipeline寄存器的开销,这个时候,更深的流水线性能可能还会更差一些。

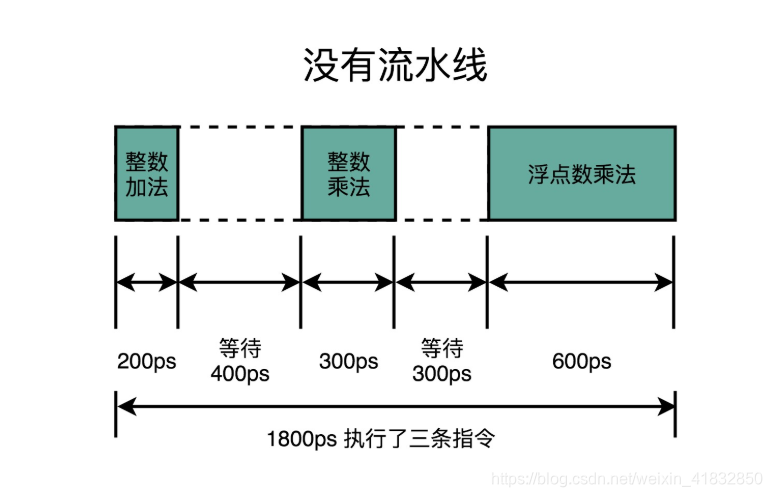

我在上一讲也说过,流水线技术并不能缩短单条指令的响应时间这个性能指标,但是可以增加在运行很多条指令时候的吞吐率。因为不同的指令,实际执行需要的时间是不同的。我们可以看这样一个例子,我们顺序执行这样三个指令。

1、一条整数的加法,需要200ps。

2、一条整数的乘法,需要300ps。

3、一条浮点数的乘法,需要600ps。

如果我们是在单指令周期的CPU上运行,最复杂的指令是一条浮点数乘法,那就需要600ps。那这三条指令,都需要600ps,三条指令的执行时间,就需要1800ps。

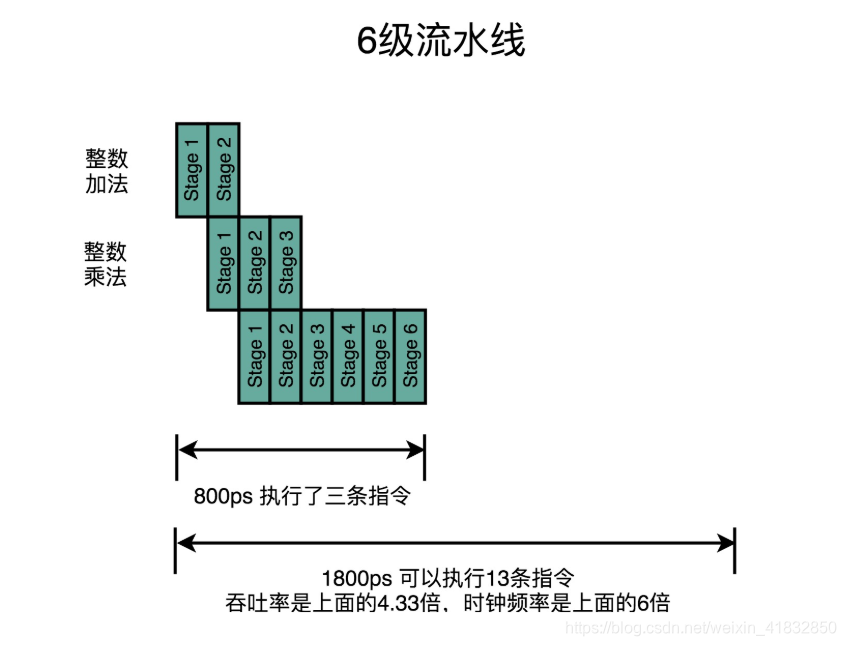

如果我们采用的是6级流水线CPU,每一个Pipeline的Stage都只需要100ps。那么,在这三个指令的执行过程中,在指令1的第一个100ps的Stage结束之后,第二条指令就开始执行了。在第二条指令的第一个100ps的Stage结束之后,第三条指令就开始执行了。这种情况下,这三条指令顺序执行所需要的总时间,就是800ps。那么在1800ps内,使用流水线的CPU比单指令周期的CPU就可以多执行一倍以上的指令数。

虽然每一条指令从开始到结束拿到结果的时间并没有变化,也就是响应时间没有变化。但是同样时间内,完成的指令数增多了,也就是吞吐率上升了。

新的挑战:冒险和分支预测

那到这里可能你就要问了,这样看起来不是很好么?Intel的CPU支持的指令集很大,我们之前说过有2000多条指令。有些指令很简单,执行也很快,比如无条件跳转指令,不需要通过ALU进行任何计算,只要更新一下PC寄存器里面的内容就可以了。而有些指令很复杂,比如浮点数的运算,需要进行指数位比较、对其、然后对有效位进行移位,然后再进行计算。两者的执行时间相差二三十倍也很正常。

既然这样,Pentium4的超长流水线看起来很合理,为什么Pentium4最终成为Intel在技术架构层面的大失败呢?

第一个,自然是我们在第三讲里讲过的功耗问题。提升流水线深度,必须要和提升CPU主频同时进行。因为在单个Pipeline Stage 能够执行的功能变简单了,也就意味着单个时钟周期内能够完成的事情变少了。所以,只有提升时钟周期,CPU的指令的响应时间这个指标上才能保持和原来相同的性能。

同时,由于流水线深度的增加,我们需要的电路数量变多了,也就是我们所使用的晶体管也就变多了。

主频的提升和晶体管数量的增加都使得我们CPU的功耗变大了。这个问题导致了Pentium4在整个生命周期里,都成为了耗电和散热的大户。而Pentium4是在2000~2004年作为Intel的主打CPU出现在市场上的。这个时间段,正是笔记本电脑市场快速发展的时间,在笔记本电脑上,功耗和散热比起台式机是一个更严重的问题。即使性能更好,别人的笔记本可以用上2小时,你的只能用30人分钟,那谁也不爱买呀!

更何况,Pentium 4的性能还更差一些。这个就要我们说到第二点了,就是上面说的流水线技术带来的性能提升,是一个理想情况。在实际的程序执行钟,并不一定能够做得到。

还回到我们刚才举的三条指令的额例子。如果着三条指令,是下面这样的三条代码,会发生什么情况呢?

int a = 10 + 5; // 指令 1

int b = a * 2; // 指令 2

float c = b * 1.0f; // 指令 3

我们会发现,指令2,不能在指令1的第一个Stage执行完成之后进行。因为指令2,依赖指令1 的计算结果。同样的,指令3也要依赖指令2 的计算结果。这样,即使我们使用了流水线技术,着三条指令执行完成的时间,也就是200+300+600=1100ps。而不是前面说的800ps,而如果i指令1和2都是浮点数运算,需要i600ps。那这个依赖关系会导致我们需要的时间变成1800ps,和单指令周期CPU所要花费的时间是一样的,。

这俄格依赖关系,就是我们在计算机组成里面所说的冒险(Hazard)问题。这里我们只举例了在数据层面的依赖,也就是数据冒险。在实际应用钟,还会有结构冒险、控制冒险等其他的依赖问题。

对应这些冒险问题,我们也有在乱序执行、分支预测等相应的解决方案,我们在后面几讲里面,会详细讲解对应的知识。

但是,我们的流水线越长,这个冒险的问题就越难解决。这是因为,同一时间同时在运行的指令太多了。如果我们只有3级流水线,我们可以把后面没有依赖关系的指令放到前面来执行。这个就是我们所说的乱序执行的技术。比方说,我们可以扩展一下上面的3行代码,在加上几行代码,

int a = 10 + 5; // 指令 1

int b = a * 2; // 指令 2

float c = b * 1.0f; // 指令 3

int x = 10 + 5; // 指令 4

int y = a * 2; // 指令 5

float z = b * 1.0f; // 指令 6

int o = 10 + 5; // 指令 7

int p = a * 2; // 指令 8

float q = b * 1.0f; // 指令 9

我们可以先不执行1、2、3这三条指令,而是在流水线里,先执行1、4、7三条指令。这三条指令之间是没有依赖关系的。然后再执行2、5、8以及3、6、9.这样,我们又能够充分利用CPU的计算能力了。

但是,如果我们有20级流水线,意味着我们要确保这20条指令之间没有依赖关系,。这个挑战一下子就变大了很多。毕竟我们平时撰写程序,通常前后的代码都是有一定的依赖关系的,几十条没有依赖关系的指令可不好找,这也就是为什么,超长流水线的执行效率反而降低了的一个重要原因。

总结延伸

相信到这里,你对CPU的流水线技术,有了一个更加深入的了解。你会发现,流水线技术和其他技术一样,都讲究一个折中。一个合理的流水线深度,会提升我们CPU执行计算机指令的吞吐率。我们一般用IPC来衡量CPU执行指令的效率。

IPC呢,其实就是我们之前在第三讲讲的CPI的倒数,也就是说IPC=3对应着CPI=0.33.Pentium4和Pentium D的IPC都远低于自己上一代的Pentium III 以及竞争对手AMD的Athlon CPU。

过深的流水线,不仅不能提升计算机指令的吞吐率,更会加大计算的功耗和散热问题。Intel自己在笔记本电脑市场,也很快放弃了Pentium 4,而是推出了使用Pentium III架构的图拉丁CPU。

而流水线带来的吞吐率提升,知识一个理想情况下的理论值,在实践的应用过程钟,还需要解决指令之间的依赖问题。这个使得我们的流水线,特别是超长的流水线的执行效率变得很低。要想解决好冒险的依赖问题,我们需要引入乱序执行、分支预测等技术,这也就是我在后面几讲要详细讲解的内容。

思考

除了我们这里提到的数据层面的依赖,你能找找我们在程序的执行过程中,其他的依赖情况么?这些依赖情况又属于我们说的哪一种冒险呢?

本文回顾了Intel Pentium4与AMD Athlon在主频和流水线深度上的较量,探讨了超长流水线对CPU性能的影响,以及由此引发的功耗和散热问题。文章深入分析了流水线技术的利弊,解释了为何Pentium4最终成为Intel的技术败笔。

本文回顾了Intel Pentium4与AMD Athlon在主频和流水线深度上的较量,探讨了超长流水线对CPU性能的影响,以及由此引发的功耗和散热问题。文章深入分析了流水线技术的利弊,解释了为何Pentium4最终成为Intel的技术败笔。

2万+

2万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?