webpack打包后,会生成一个 dist 目录,打包后的内容就会放置在这个目录下。

只要 dist 目录中的内容部署到了 server 上,client (通常指浏览器)就能够访问这个server 的网站及其资源。

然鹅获取资源这一步是比较耗费时间的,因此浏览器使用了缓存技术,降低网络流量,让页面加载更快。

但是,如果我们部署的时候不更新文件名,浏览器就可能会认为这个文件没有修改,就会使用这个文件的缓存版本。这样就没有用到我们的新代码。

因此,本章通过必要的配置,确保 webpack 编译生成的文件既能够被浏览器缓存,又能在文件内容改变后请求到新的文件。

一、输出文件的文件名

通过替换 output.filename的 substitution设置,来定义输出文件的名称。

webpack 提供了一种使用称为 substitution(可替换模板字符串) 的方式,通过带括号字符串来模板化文件名。

其中, [contenthash] substitution 将根据资源内容创建出唯一 hash。当资源内容发生变化时, [contenthash] 也会发生变化。

webpack.config.js

mudule.exports = {

output: {

filename: '[name].[contenthash].js'

}

}

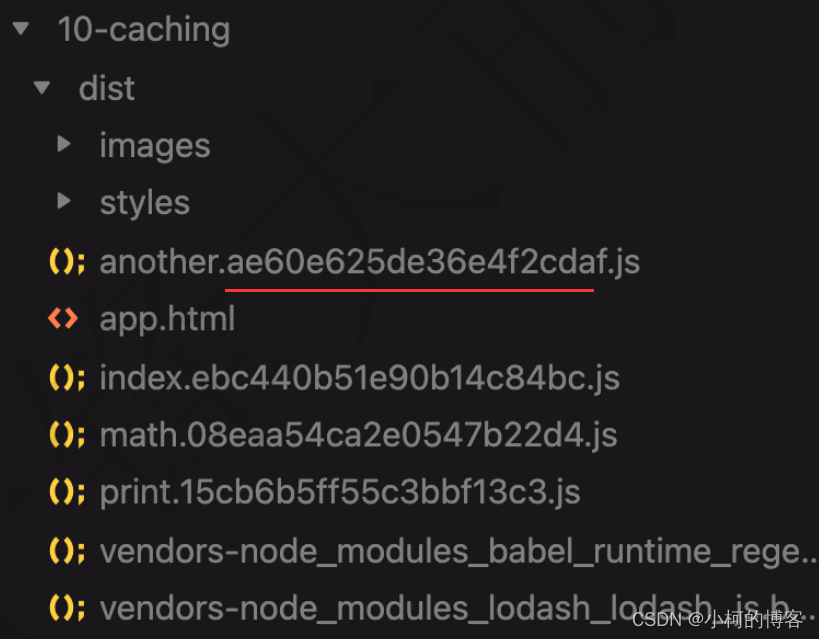

打包后的文件就像这样,每次改变文件的内容,文件名中的hash值都会改变。

二、缓存第三方库

一些第三方库,很少像本地源代码那样频繁更改,因此可以给他整个缓存。

将第三方库(比如loadash)提取到单独的 vender chunk 里面,是比较推荐的做法。

通过 client 的长效缓存机制,命中缓存来减少请求,并减少向 server 获取请求。同时还能保证 server 和 client 代码版本一致。

webpack.config.js

在optimization.splitChunks 添加如下 cacheGroups 参数

mudule.exports = {

optimization: {

splitChunks: {

chacheGroups: { // *将第三方文件缓存起来。

vendor: {

test: /[\\/]node_modules[\\/]/, // *获取的是node_modules里面的文件

name: 'venders',

chunks: 'all'

}

}

}

}

}

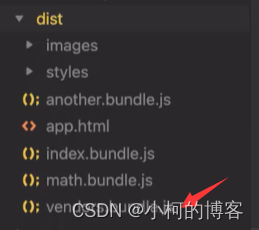

打包后发现第三方文件都打包在了这个vender.bundle.js里面了。因为名称没有变,所以浏览器每次就会获取它缓存里面的内容,就达到了我们把第三方文件进行缓存目的了。

三、将 js 文件放在一个文件夹中

mudule.exports = {

output: {

filename: 'scripts/[name].[contenthash].js'

}

}

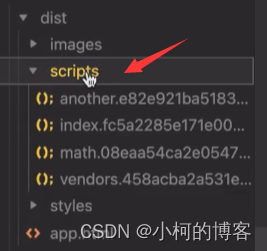

打包后发现 js 文件都放在 scripts 文件夹里面了。

本文介绍了如何通过webpack配置实现文件名的contenthash动态更新,确保浏览器获取最新资源。通过设置output.filename为'[name].[contenthash].js',每次文件内容变化时,hash值也会变化。同时,通过splitChunks缓存第三方库如lodash,将其打包在vendor.bundle.js中,利用浏览器缓存减少请求。此外,将js文件放入'scripts'文件夹下,保持文件组织清晰。

本文介绍了如何通过webpack配置实现文件名的contenthash动态更新,确保浏览器获取最新资源。通过设置output.filename为'[name].[contenthash].js',每次文件内容变化时,hash值也会变化。同时,通过splitChunks缓存第三方库如lodash,将其打包在vendor.bundle.js中,利用浏览器缓存减少请求。此外,将js文件放入'scripts'文件夹下,保持文件组织清晰。

87

87

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?