很多人都试过“打水漂”,找一片薄薄的石头或者瓦片,放低身姿,将石头或者瓦片斜贴着水面掷出,神奇的一幕便会出现:石头或者瓦片扎入水里后又会快速跃出,回到空中,再扎入水里,又回到空中……如此重复多次。这次,嫦娥五号探测器的返回器回到地球,就是在太空中打了“水漂”后回来的。

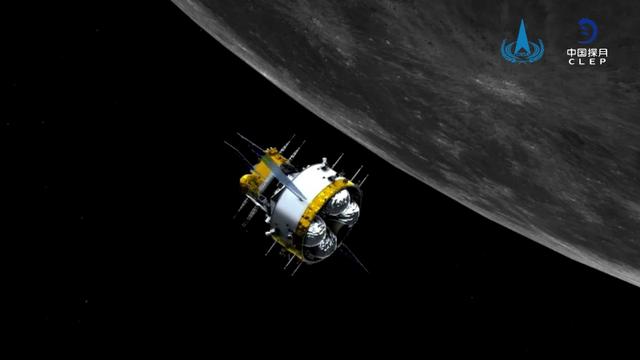

资料图 新华社供图

太空“打水漂”实现减速

中国的这个“太空水漂”,术语叫“半弹道跳跃式返回”,即在返回器第一次进入大气层一定“深度”并滑行一定距离后,调整返回器姿态,使其再次升高,随着返回器的升高,其速度会进一步降底,在降到第一宇宙速度以下时返回器便不再满足成为一颗地球卫星的基本条件,再次开始下落,然后以类似神舟飞船的返回过程返回地球,后面的“回家”方式就轻车熟路了。

为什么要采用这种“打水漂”的形式回家呢?返回器从月球归来的速度是高达每秒11.2公里的第二宇宙速度,而一般从近地轨道返回的航天器速度大多为每秒7.9公里的第一宇宙速度,可别小看了这每秒3公里多的差距,航天器如果以过高的速度进入大气层,摩擦产生的剧烈高温将带来极大风险,因此必须解决“减速”问题。中国航天科技集团五院总体设计部的轨道设计师们,决定借助地球大气层这个航天器再入返回的天然屏障,让返回器在太空中潇洒地打个“水漂”。

“返回器先是高速进入大气层,再借助大气层提供的升力跃出大气层,然后再以第一宇宙速度扎入大气层,返回地面,整个过程环环相扣,在15分钟内完成。”五院总体设计部的嫦娥五号探测器总体主任设计师孟占峰说。这短短15分钟的旅行,凝结了设计师们无数的心血,一次次分析、一次次计算、一次次论证、一次次试验……绞尽了脑汁,费尽了心思,最终成就了太空中精彩的跳跃,为探测器安全顺利返回打牢了基础。

当然,高科技加持的“太空水漂”与我们儿时在池塘边玩耍的“打水漂”还是不同的,小时候玩的瓦片一旦投掷出去便不再可控,但返回器的“太空水漂”全过程都是可控的。五院502所为嫦娥五号配备了制导导航与控制(GNC)系统,返回器中的计算机会根据当前的位置和速度信息,结合落点位置进行制导处理,自动规划出一条从返回器当前位置到打开降落伞地点的最佳飞行路径,然后通过向安装在返回器外的发动机发送喷气控制指令,调整返回器姿势,使返回器沿着规划出的轨迹飞行,最终使返回器“条条大路通落区”。

穿上“贴心防热衣”降温

返回器回家途中的另一个“拦路虎”就是高温。

见过神舟飞船返回舱的人一定对它乌黑的外表印象深刻。这是返回舱从近地轨道返回地球时,被大气层剧烈摩擦产生的高温烧灼而成的。“再入的速度提高一倍,再入热量将提高8至9倍”。中国航天科技集团五院总体设计部的嫦娥五号探测器结构分系统主任设计师董彦芝说,如此高的温度一旦进入返回器内部,后果将不堪设想。

如何防热、怎么对抗烧蚀,成为必须攻克的难关。因为运载承载能力的约束,返回器的质量受到严格限制。科研人员在设计过程中不仅需要新型低密度防热材料,还需要对返回器结构本身采用轻量化的设计。

为此,总体设计部防热结构设计团队为探测器巧妙设计了一件“贴心防热衣”。首先,针对月球轨道返回热环境、空间环境和重量的要求,提出了不同部位耐烧蚀和隔热的具体需求与指标,从33种新研材料中筛选出了7种防热材料,完成了防热材料的布局和局部防热结构设计,实现了我国由近地轨道再入到深空轨道再入的防热结构设计跨越;其次,科研人员提出了三维传热烧蚀分析方法,采用整体变厚度、变密度,分区域、偏轴设计方案,突破了轻量化设计关键技术,并利用一维烧蚀分析和三维温度场分析相结合的数值分析方法,实现了用全面的局部烧蚀试验代替整器烧蚀试验,为试验任务的成功奠定了基础。

从防热结构设计、防热材料成型工艺研究、焊接工艺研究,到工程样机、结构器、热控器、专项试验验证器、正样器……嫦娥五号探测器的防热“霓裳羽衣”精心“缝制”而成,成为其安全顺利返回地球家园的生命保证。

原标题:嫦娥五号返回器如何回家?

来源:北京日报客户端 记者 张航

流程编辑:u004

版权声明:文本版权归京报集团所有,未经许可,不得转载或改编。

本文介绍了嫦娥五号返回器回家的技术。采用“半弹道跳跃式返回”即太空“打水漂”实现减速,避免高速进入大气层产生高温风险,且全过程可控。同时,为应对高温,科研人员设计“贴心防热衣”,筛选材料、突破轻量化设计技术,保障返回器安全。

本文介绍了嫦娥五号返回器回家的技术。采用“半弹道跳跃式返回”即太空“打水漂”实现减速,避免高速进入大气层产生高温风险,且全过程可控。同时,为应对高温,科研人员设计“贴心防热衣”,筛选材料、突破轻量化设计技术,保障返回器安全。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?