简介:这份由台湾大学林轩田教授制作的PPT详细介绍了机器学习的基础知识和核心概念,涵盖了监督学习、无监督学习、强化学习等主要学习方式及其在实际问题中的应用。它还包含了特征工程、模型评估方法、损失函数和优化算法以及深度学习模型如CNN、RNN和LSTM等。这是一份适用于初学者和进阶者的全面学习资源,旨在帮助读者构建坚实的机器学习基础。

1. 机器学习基础知识介绍

1.1 机器学习的定义与重要性

机器学习是人工智能的一个分支,它让计算机系统无需明确编程就能从数据中学习和改进。它在各种应用中发挥着关键作用,如图像识别、语音翻译、推荐系统等,深刻影响着我们的日常生活和工作方式。

1.2 机器学习的主要类型

机器学习可主要分为三类:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习依赖带有标签的训练数据,无监督学习处理未标记的数据,而强化学习则是通过与环境的互动来学习决策策略。

1.3 机器学习的工作流程

一般来说,机器学习工作流程包括数据收集、数据预处理、特征选择、模型训练、评估、调优和部署。理解并掌握这一流程,是创建有效的机器学习系统的前提。

机器学习的基础知识构成了后续深入学习的基石,我们将在后续章节深入探讨各类学习范式和技术细节。

2. 学习范式的理论与实践

2.1 监督学习概念与应用

2.1.1 监督学习的基本原理

监督学习是机器学习中的一种范式,它涉及到从标记的训练数据中学习一个模型,该模型可以用来对未见过的数据进行预测。在监督学习中,每个输入样本都有一个输出标签,模型的目标是学习从输入到输出的映射规则。这一过程通常通过最小化预测值与真实值之间的差异(例如,通过损失函数)来实现。

监督学习的关键步骤包括:

1. 数据准备:收集并标注数据,通常涉及清洗和预处理数据。

2. 特征选择:选择最能够表示数据特性的特征。

3. 模型选择:选择适当的算法来训练数据。

4. 训练模型:使用标记的数据训练模型。

5. 模型验证:评估模型在未知数据上的性能。

6. 模型部署:将训练好的模型应用到实际问题中。

2.1.2 监督学习在实际问题中的应用案例

监督学习的案例非常多样,以下是其中几个例子:

垃圾邮件过滤器:

使用标记为垃圾邮件或正常邮件的大量电子邮件数据,监督学习算法可以学习识别垃圾邮件的模式。常见的算法包括朴素贝叶斯、支持向量机和深度神经网络。

股票市场预测:

通过历史股价数据和市场条件的记录,监督学习模型可以用来预测特定股票的价格走势或市场变化。这类问题通常使用回归分析,其中预测目标是连续的数值。

医疗诊断:

利用患者的历史健康记录,包括症状、检查结果和诊断信息,监督学习可以帮助预测患者的健康状况,甚至早期发现疾病风险。决策树和随机森林是这类问题中常用的算法。

2.1.3 监督学习算法的代码示例

下面的代码示例展示了如何使用Python的scikit-learn库来实现一个简单的线性回归模型,用于预测数据中的目标变量。

from sklearn.datasets import load_boston

from sklearn.linear_model import LinearRegression

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import mean_squared_error

# 加载数据集

boston = load_boston()

X, y = boston.data, boston.target

# 将数据集分割为训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 创建线性回归模型

lr = LinearRegression()

# 训练模型

lr.fit(X_train, y_train)

# 预测测试集

y_pred = lr.predict(X_test)

# 计算并打印均方误差

print(f"Mean squared error: {mean_squared_error(y_test, y_pred)}")

在这段代码中,我们首先加载了波士顿房价数据集,然后将数据集拆分为训练集和测试集。接下来,我们实例化了一个线性回归模型,并用训练数据对其进行训练。最后,我们使用测试集数据进行预测,并计算预测的均方误差,这是衡量回归模型性能的一种常见指标。

2.2 无监督学习概念与应用

2.2.1 无监督学习的基本原理

无监督学习涉及的是一组没有标签的数据,算法通过探索数据中的结构来发现隐藏的模式或分组。在无监督学习中,模型需要自己学习数据的特征,如聚类、关联规则挖掘等。

无监督学习的常见任务包括:

- 聚类:将相似的数据点分为一组。

- 异常检测:识别出数据中的异常或离群点。

- 关联规则学习:发现变量之间的关系。

2.2.2 无监督学习在实际问题中的应用案例

无监督学习在许多领域中都有广泛的应用。以下是几个实例:

市场细分:

通过分析客户数据,无监督学习可以帮助公司更好地理解不同的客户群体。聚类算法(如K-均值)可以识别具有相似购买行为的客户群体,从而实现更为精准的市场细分。

社交网络分析:

在社交网络中,节点通常代表用户,边代表用户之间的关系。无监督学习可用于社区检测,将用户分组到他们高度互动的社区中。

推荐系统:

无监督学习的协同过滤技术可以分析用户的行为和偏好,无需用户标注即可生成推荐。该技术可以用于个性化推荐,如电商网站或音乐服务。

2.2.3 无监督学习算法的代码示例

以下代码示例展示了如何使用Python的scikit-learn库实现K-均值聚类算法。

from sklearn.cluster import KMeans

import numpy as np

# 创建一些随机数据

X = np.random.rand(100, 2)

# 创建K-均值聚类模型,聚类数为3

kmeans = KMeans(n_clusters=3)

# 训练模型

kmeans.fit(X)

# 获取聚类标签

labels = kmeans.labels_

# 输出聚类中心

print(kmeans.cluster_centers_)

在这段代码中,我们首先生成了一个简单的二维随机数据集。然后,我们创建了一个K-均值聚类模型,并指定要分成三个聚类。通过调用模型的 fit 方法,我们训练模型,并通过 labels_ 属性获取每个数据点的聚类标签。最后,我们输出每个聚类的中心点。

2.3 强化学习概念与应用

2.3.1 强化学习的基本原理

强化学习是一种学习范式,在该范式中,智能体(agent)通过与环境的交互来学习策略。这种交互是通过一系列的动作和随后的奖励(或惩罚)进行的。智能体的目标是在给定的任务中最大化总奖励。

强化学习的关键组成部分包括:

- 状态(State):环境中的一个配置。

- 动作(Action):智能体可以执行的操作。

- 奖励(Reward):根据所执行的动作,智能体收到的反馈信号。

- 策略(Policy):智能体选择动作的规则或映射。

- 模型(Model):环境的表示,通常用于预测环境对动作的反应。

2.3.2 强化学习在实际问题中的应用案例

强化学习在许多复杂的决策问题中都展示了其潜力。以下是几个实例:

游戏:

AlphaGo就是采用强化学习训练的深度神经网络,它在2016年战胜了世界围棋冠军。深度Q网络(DQN)也是利用强化学习来学习打视频游戏的算法。

机器人控制:

在机器人学中,强化学习可以用来训练机器人完成特定任务,例如导航或操作物体。

自动驾驶:

自动驾驶汽车需要实时地做出许多决策。通过强化学习,车辆可以学习如何在不同路况下做出最佳的驾驶决策。

2.3.3 强化学习算法的代码示例

下面的代码示例展示了如何使用Python的 gym 库和 keras-rl 库实现一个简单的Q学习算法。

import gym

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dense

from keras.optimizers import Adam

from rl.agents.dqn import DQNAgent

from rl.memory import SequentialMemory

from rl.core import Processor

# 创建环境

env = gym.make('CartPole-v0')

# 定义状态处理器

class Processor(Processor):

def process_observation(self, observation):

return np.array(observation)

def process_reward(self, reward):

return np.clip(reward, -1., 1.)

# 构建神经网络模型

model = Sequential()

model.add(Dense(16, input_shape=(4,), activation='relu'))

model.add(Dense(16, activation='relu'))

model.add(Dense(2, activation='linear'))

# 编译模型

model.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=1e-3))

# 创建内存

memory = SequentialMemory(limit=50000, window_length=1)

# 创建处理器

processor = Processor()

# 创建DQNAgent

dqn = DQNAgent(model=model, memory=memory, processor=processor, nb_actions=env.action_space.n)

# 训练模型

dqn.compile(Adam(lr=1e-3), metrics=['mae'])

dqn.fit(env, nb_steps=5000, visualize=False, verbose=1)

# 评估模型

dqn.test(env, nb_episodes=5, visualize=True)

在这段代码中,我们首先创建了CartPole-v0环境,这是一个平衡杆的强化学习任务。然后,我们定义了一个 Processor 类,用于处理观察值和奖励。接下来,我们构建了一个简单的神经网络模型,并用Adam优化器进行编译。之后,我们创建了一个 SequentialMemory 来存储经验以及一个 DQNAgent ,并用该智能体训练了模型。最后,我们评估了模型在5个测试回合的表现。

在这些示例中,我们介绍了一些基本的监督学习、无监督学习和强化学习的理论概念,并通过实际案例和代码示例来展示了这些学习范式在实际问题中的应用。这些示例仅仅是一个起点,提供了对这些学习范式的一个直观认识。在随后的章节中,我们将深入探讨这些领域的高级技术。

3. 常用监督学习算法深入解析

监督学习是机器学习领域中最为常见的一种学习范式,它利用带有标签的训练数据来训练模型,使其能够预测新的数据实例的标签。这一章节将深入探讨几种常见的监督学习算法,包括线性回归、逻辑回归、支持向量机(SVM)、决策树、随机森林以及神经网络,并分析它们的理论基础和实际应用。

3.1 线性回归与逻辑回归算法细节

线性回归和逻辑回归是两种广泛使用的回归分析方法,在许多领域都有着广泛的应用。尽管它们的名字中都有“回归”,但是逻辑回归实际上用于分类问题。

3.1.1 线性回归的理论基础与实践

线性回归是最简单的回归算法,它试图找到解释变量和响应变量之间线性关系的最佳拟合线。线性回归假设预测值和真实值之间存在线性关系。

理论基础

线性回归模型可以用公式表示为:

[ Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + … + \beta_nX_n + \epsilon ]

其中,( Y ) 是响应变量,( X_1, X_2, …, X_n ) 是解释变量,( \beta_0, \beta_1, …, \beta_n ) 是模型参数,( \epsilon ) 是误差项。

实践应用

在实践中,线性回归模型的参数通常通过最小化误差项的平方和来估计,这被称为最小二乘法。以下是使用Python的scikit-learn库实现简单线性回归的代码示例:

from sklearn.linear_model import LinearRegression

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import mean_squared_error

import numpy as np

# 假设X和y是我们的特征和目标变量

X = np.array([[1], [2], [3], [4], [5]])

y = np.array([1, 2, 3, 2, 5])

# 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 创建线性回归模型实例

regressor = LinearRegression()

# 训练模型

regressor.fit(X_train, y_train)

# 使用模型进行预测

y_pred = regressor.predict(X_test)

# 计算模型性能

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)

print(f"Mean Squared Error: {mse}")

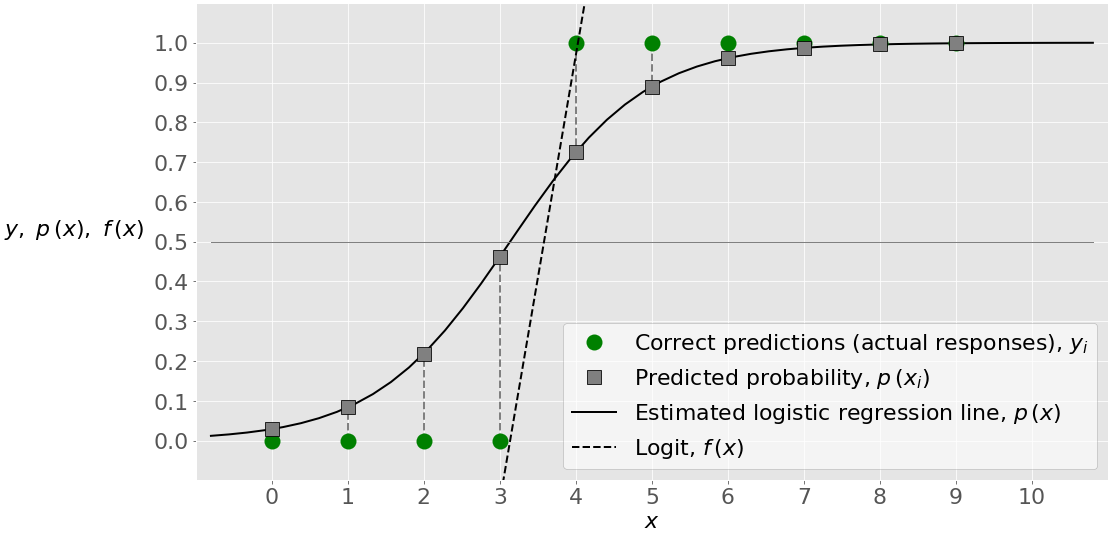

3.1.2 逻辑回归的理论基础与实践

逻辑回归虽然名为回归,但实际上是用于分类任务的一种方法。它的模型输出是在0和1之间的概率,可以用来表示某个样本属于某一类别的概率。

理论基础

逻辑回归模型利用逻辑函数(如sigmoid函数)来估计概率值:

[ P(Y=1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1X_1 + … + \beta_nX_n)}} ]

实践应用

在二分类问题中,逻辑回归广泛应用于医疗诊断、垃圾邮件检测等领域。以下是使用逻辑回归进行分类的一个示例:

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import accuracy_score

# 加载数据集

iris = load_iris()

X = iris.data

y = (iris.target != 0) * 1 # 将二分类问题转换为1和0

# 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 创建逻辑回归模型实例

log_reg = LogisticRegression()

# 训练模型

log_reg.fit(X_train, y_train)

# 使用模型进行预测

y_pred = log_reg.predict(X_test)

# 计算准确度

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"Accuracy: {accuracy}")

在上述示例中,我们使用了鸢尾花数据集进行逻辑回归训练,并将其中一个类别的标签设置为1,其他为0,以此实现二分类。

通过本章节的介绍,我们深入了解了线性回归和逻辑回归的基础理论和实践应用。接下来,让我们继续探讨其他重要的监督学习算法。

4. 无监督学习与强化学习的核心技术

4.1 无监督学习的核心技术

4.1.1 K-均值聚类的原理与实现

K-均值聚类(K-means Clustering)是一种简单的无监督学习算法,用于对未标记的数据进行分组。K-均值的目标是将数据划分为K个组(聚类),使得每个数据点都属于离它最近的聚类中心所代表的聚类,并且聚类内部的点相互接近。

K-均值算法的步骤如下:

- 随机选择K个数据点作为初始聚类中心。

- 将每个数据点分配给最近的聚类中心,形成K个聚类。

- 对于每个聚类,重新计算聚类中心,通常是该聚类所有点的均值。

- 重复步骤2和3,直到聚类中心不再发生变化,或者达到预定的迭代次数。

下面是一个K-均值聚类算法的Python实现示例,以及对其中关键参数和函数的解释:

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.datasets import make_blobs

import matplotlib.pyplot as plt

# 生成数据

X, y_true = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)

# 应用K-均值聚类

kmeans = KMeans(n_clusters=4)

kmeans.fit(X)

y_kmeans = kmeans.predict(X)

# 绘制结果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_kmeans, s=50, cmap='viridis')

centers = kmeans.cluster_centers_

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=200, alpha=0.5)

plt.show()

在上述代码中, KMeans 类用于实现K-均值算法。 n_clusters=4 指定了聚类的数量, fit 方法用于对数据 X 进行聚类,而 predict 方法用于将新的数据点分配到最近的聚类。

4.1.2 PCA和自编码器的原理与实现

主成分分析(PCA)和自编码器都是无监督学习中的降维技术。它们旨在减少数据的维度,同时尽可能保留原始数据的信息。

PCA的原理与实现

PCA通过正交变换将可能相关的变量转换为一系列线性无关的变量,称为主成分。这些主成分按照方差降序排列,最前面的几个主成分解释了数据的主要方差。

以下是使用PCA进行降维的Python代码示例:

from sklearn.decomposition import PCA

import numpy as np

# 假设我们有数据X,我们将使用PCA将其降至2维

X = np.random.randn(100, 20) # 生成一个100行20列的随机数组

pca = PCA(n_components=2) # 指定目标维度为2

X_r = pca.fit_transform(X) # 执行PCA并返回降维后的数据

# 输出主成分的解释方差

print(pca.explained_variance_ratio_)

在上面的代码中, PCA 类被用来减少数据 X 的维度。 n_components 参数设置了目标维度。 fit_transform 方法执行PCA并返回降维后的数据。 explained_variance_ratio_ 属性显示了每个主成分解释的方差比例。

自编码器的原理与实现

自编码器是一种神经网络,用于学习数据的有效表示,这种表示能够用比原始数据低得多的维度来表示输入数据。

自编码器的工作原理如下:

- 输入层接收原始数据。

- 输入数据通过编码器网络进行压缩,生成一个较短的代码表示。

- 代码表示通过解码器网络重构为输出。

- 输出尝试尽可能地接近输入数据。

下面是一个简单的自编码器实现示例,使用了Keras库:

from keras.layers import Input, Dense

from keras.models import Model

# 定义输入维度

input_dim = 20

encoding_dim = 2

# 输入层

input_img = Input(shape=(input_dim,))

# 编码层

encoded = Dense(encoding_dim, activation='relu')(input_img)

# 解码层

decoded = Dense(input_dim, activation='sigmoid')(encoded)

# 自编码器模型

autoencoder = Model(input_img, decoded)

# 编译模型

autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy')

# 打印模型结构

autoencoder.summary()

# 训练模型

# autoencoder.fit(X, X, epochs=50, batch_size=256, shuffle=True, validation_split=0.2)

在这个例子中,我们首先定义了输入层和两个全连接层。编码层和解码层通过激活函数 relu 和 sigmoid 将输入数据编码为较短的表示,然后再解码回原始数据的维度。自编码器模型由输入层和输出层定义,然后进行编译和训练。

自编码器可以根据需要调整编码层的维度来实现降维,而PCA是一种线性降维技术,自编码器则可以是非线性的,这使得自编码器在处理复杂数据分布时具有优势。

4.2 强化学习的核心技术

4.2.1 Q学习、SARSA算法详解

强化学习是机器学习的一个分支,目标是通过与环境的交互来学习策略,以便在一个目标驱动的问题中获得最大奖励。Q学习和SARSA是强化学习领域中最常用的两种算法。

Q学习(Q-Learning)

Q学习是一种没有模型的离策略(off-policy)算法,它通过迭代更新一个称为Q值的表格来学习策略。Q值表示在状态s下采取动作a所能获得的期望奖励。

Q学习的关键更新公式为:

Q(s, a) = (1 - α) * Q(s, a) + α * (r + γ * max(Q(s’, a’)))

其中,α是学习率,r是立即奖励,γ是未来奖励的折扣因子,s’和a’是后续状态和动作。

下面是Q学习算法的伪代码:

初始化Q(s, a)为零或其他小随机值

设置学习率α(如0.1),折扣因子γ(如0.99)和一个很小的ε(如0.05)

对于每个回合:

从初始状态s开始

对回合中的每一步:

以概率ε选择随机动作a,否则选择Q(s, a)值最高的动作a

执行动作a,观察奖励r和新状态s'

Q(s, a) = Q(s, a) + α * (r + γ * max(Q(s', a')) - Q(s, a))

s = s'

SARSA(State-Action-Reward-State-Action)

SARSA是一种具有模型的在策略(on-policy)算法,它和Q学习类似,但它在学习Q值时考虑了下一个动作。

SARSA的更新公式类似于Q学习:

Q(s, a) = Q(s, a) + α * (r + γ * Q(s’, a’) - Q(s, a))

SARSA与Q学习的区别在于,SARSA的更新依赖于从当前状态行动中采样得到的下一个状态和动作,而不是从所有可能动作中采样得到的最优动作。

下面是一个SARSA算法的Python代码实现示例:

import numpy as np

import random

# 初始化Q表和参数

Q = np.zeros((n_states, n_actions))

alpha = 0.1

gamma = 0.99

epsilon = 0.1

# 选择动作

def choose_action(state):

if random.random() < epsilon:

return random.choice(range(n_actions))

else:

return np.argmax(Q[state, :])

# SARSA算法

for episode in range(n_episodes):

state = env.reset()

action = choose_action(state)

while True:

next_state, reward, done, _ = env.step(action)

next_action = choose_action(next_state)

Q[state, action] += alpha * (reward + gamma * Q[next_state, next_action] - Q[state, action])

if done:

break

state = next_state

action = next_action

在这段代码中,我们使用了几个函数来模拟环境的状态、动作、奖励和决策过程。SARSA算法通过不断更新Q表来学习策略。

4.2.2 深度Q网络(DQN)的原理与实践

深度Q网络(DQN)是将Q学习与深度神经网络结合的一种算法,它用于处理状态空间和动作空间很大的问题。DQN使用深度神经网络作为函数逼近器来估计Q值。

DQN的关键特征是使用了经验回放(Experience Replay)和目标网络(Target Network)来提高训练的稳定性和收敛性。

以下是DQN算法的核心概念:

- 经验回放(Experience Replay) :DQN将每个状态转移(s, a, r, s’)存储在回放内存中,并在训练时随机抽取样本来打破样本间的相关性。

- 目标网络(Target Network) :DQN使用两个相同的神经网络:一个用于计算当前策略的Q值,另一个用于计算目标Q值。目标网络是周期性地从主网络复制参数以稳定训练。

下面是一个DQN算法的伪代码示例:

初始化回放内存D为容量N

初始化动作价值函数Q用随机权重θ

初始化目标动作价值函数Q用θ' = θ

对于每一步:

选取e从行为策略ε中进行采样

执行动作a,观察奖励r,观察新的状态s'

将转换(s, a, r, s')存储至D

从D中随机抽取一批转换(batch)

计算y_j = r_j + γ * max(Q(s_j', a_j'; θ')) 对于每一个转换(s_j, a_j, r_j, s_j')

进行梯度下降步骤,使用(y_j - Q(s_j, a_j; θ))^2 作为损失函数

每C步将Q的权重复制到Q'

DQN的实现通常需要较深的神经网络架构和大规模计算资源,但在诸如Atari游戏等复杂环境中,DQN已经证明了其强大能力。

总结来说,无监督学习和强化学习的技术提供了处理未标记数据和复杂决策问题的强大工具。无论是通过K-均值聚类和PCA进行数据降维,还是通过Q学习和DQN解决复杂决策过程,这些技术都极大地推动了机器学习领域的发展,并在实际应用中取得了显著的成果。

5. 机器学习模型评估与优化

5.1 特征工程的概念与方法

特征工程是机器学习中一个至关重要的步骤,其目标是选择、构造和转换原始数据,以便获得更好的模型性能。在机器学习的领域里,数据的特征是模型用来进行预测的输入变量,因此,优良的特征工程能显著提升模型的预测效果。

5.1.1 特征选择与特征构造

在特征选择阶段,我们的目标是从数据集中选择出对预测任务最有用的特征子集。这样不仅可以减少模型训练的时间,还能避免过拟合。常见的特征选择方法有:

- 过滤法(Filter):基于统计测试的方法,如卡方检验、互信息法等。

- 包裹法(Wrapper):基于模型的性能,常用的有递归特征消除(RFE)。

- 嵌入法(Embedded):结合了过滤法和包裹法,如基于正则化的特征选择。

而特征构造则是一个更为创造性的过程,它涉及到生成新的特征,以提升模型对数据中隐藏模式的理解能力。常用的方法包括:

- 组合现有特征(如特征交叉)。

- 利用领域知识构建特征。

- 使用机器学习方法(如聚类结果作为新特征)。

5.1.2 特征工程在模型性能提升中的作用

在机器学习中,好的特征往往意味着模型的成功。特征工程的作用体现在以下几个方面:

- 提高模型的预测精度:通过选择和构造有代表性的特征,使模型更加准确。

- 减少过拟合:有效特征的选取可以减少噪声和不相关变量的影响。

- 加快模型训练速度:特征数量的减少意味着模型训练时的计算量减少,从而加速训练过程。

- 提升模型的泛化能力:通过合理的特征工程,模型能够在未知数据上做出更为准确的预测。

5.2 模型评估的方法论

模型评估是机器学习项目中的关键阶段,它能帮助我们了解模型在未知数据上的表现能力。正确地评估模型性能可以帮助我们选择最好的模型,或者对现有模型进行调整和优化。

5.2.1 交叉验证的方法与意义

交叉验证是一种评估模型泛化能力的方法,它通过将原始数据分成K个子集,轮流将其中一个子集作为验证集,其余作为训练集来对模型进行多次训练和评估。

最常用的交叉验证方法是K折交叉验证。其步骤如下:

- 将原始数据随机分为K个大小相等的子集。

- 选择一个子集作为验证集,其余的K-1个子集作为训练集。

- 训练模型并计算在验证集上的性能指标。

- 重复以上步骤K次,每次选取不同的验证集。

- 计算K次结果的平均值作为最终评估指标。

交叉验证的意义在于:

- 能够更充分地利用有限的数据。

- 减少模型评估的方差,使模型性能评估更为稳定和可靠。

5.2.2 ROC曲线与AUC值的解读

ROC(Receiver Operating Characteristic)曲线是评估分类模型性能的一种重要工具。它通过绘制不同分类阈值下的真正类率(TPR)和假正类率(FPR)来评估模型。

- TPR(True Positive Rate):正确识别为正类的比例。

- FPR(False Positive Rate):错误识别为正类的比例。

AUC(Area Under the Curve)值是ROC曲线下的面积,它是一个介于0和1之间的数值,可以用来评价模型的二分类性能。AUC值越高,模型的分类性能越好。

在使用ROC曲线和AUC值时需要注意:

- AUC值适用于不平衡数据集的评估。

- ROC曲线比较适合于评估模型的泛化能力,而不是精确度。

5.3 损失函数与优化算法的实战应用

在机器学习中,损失函数是衡量模型预测值与真实值之间差异的函数。选择合适的损失函数对于模型的训练至关重要。而优化算法则是用来最小化损失函数的过程,从而找到模型的最优参数。

5.3.1 常见损失函数的选择与应用

不同类型的模型通常会用到不同类型的损失函数:

- 回归任务中常用的损失函数有均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)。

- 分类任务中常用的损失函数有交叉熵损失函数(Cross-Entropy)。

损失函数的选择依赖于具体问题和数据的特性。例如:

- 对于二分类问题,如果类别分布不平衡,可以采用加权的交叉熵损失函数来提高少数类别的权重。

- 在回归任务中,如果对异常值敏感,可以考虑使用MAE而不是MSE。

5.3.2 优化算法的原理与深度学习中的应用

优化算法的目标是找到损失函数的最小值。在深度学习中,常用的优化算法有:

- 梯度下降(Gradient Descent)

- 随机梯度下降(Stochastic Gradient Descent, SGD)

- 动量梯度下降(Momentum)

- RMSprop

- Adam

梯度下降算法通过迭代更新模型参数,沿着损失函数的梯度反方向进行搜索,从而达到最小化损失函数的目的。参数的更新公式如下:

w = w - learning_rate * gradient

其中, w 是模型参数, learning_rate 是学习率, gradient 是损失函数相对于模型参数的梯度。

深度学习模型通常较为复杂,使用基本的梯度下降可能会遇到收敛速度慢、容易陷入局部最小值等问题。因此,更多高级的优化算法被提出并应用于深度学习中。例如,Adam算法结合了Momentum和RMSprop的优点,通过自适应调整每个参数的学习率,以加速训练并提高模型的泛化性能。

5.4 深度学习模型架构探索

深度学习是机器学习的一个子领域,其核心在于构建和训练多层的神经网络模型。通过增加网络的深度,深度学习模型能够学习和表示数据的复杂结构。

5.4.1 卷积神经网络(CNN)的应用场景与优化

卷积神经网络是深度学习中最为重要的模型之一,尤其在图像识别和处理领域表现突出。CNN通过卷积层、池化层等结构来提取输入数据的空间特征,因此它特别适合于处理图像、视频等具有空间层次的数据。

CNN的基本结构通常包括:

- 输入层:接收原始数据。

- 卷积层:提取特征。

- 激活层:引入非线性。

- 池化层:降低特征维度。

- 全连接层:进行分类或回归。

- 输出层:输出最终的预测结果。

在优化CNN时,以下是一些重要的考虑因素:

- 权重初始化方法:如Xavier初始化或He初始化。

- 正则化技术:如L1、L2正则化或Dropout来防止过拟合。

- 优化器的选择:如Adam、SGD等。

- 超参数调整:如卷积核数量、大小、步长,学习率等。

5.4.2 循环神经网络(RNN)与长短期记忆网络(LSTM)的原理与实践

循环神经网络(RNN)特别适合处理序列数据,如文本、时间序列等。与传统的全连接神经网络不同,RNN的隐藏层之间存在循环连接,这使得网络能够记住先前的信息,并利用这些信息来影响后续的输出。

RNN的训练通常面临梯度消失和梯度爆炸的问题,长短期记忆网络(LSTM)作为RNN的变体,通过引入门控机制来缓解这些问题。LSTM单元通常包含三个门:

- 输入门(input gate):控制新输入信息的加入。

- 遗忘门(forget gate):控制信息的遗忘。

- 输出门(output gate):控制当前状态信息的输出。

LSTM通过这些门来管理信息的流动,从而使得网络能够学习到长期依赖关系,适用于更加复杂和长期的序列数据处理。

在实践中,LSTM模型已被广泛应用于自然语言处理、语音识别和各种预测任务中,取得了显著的效果。随着技术的发展,许多变体和扩展模型,如门控循环单元(GRU)和双向LSTM(Bi-LSTM),也被提出并应用在不同领域。

简介:这份由台湾大学林轩田教授制作的PPT详细介绍了机器学习的基础知识和核心概念,涵盖了监督学习、无监督学习、强化学习等主要学习方式及其在实际问题中的应用。它还包含了特征工程、模型评估方法、损失函数和优化算法以及深度学习模型如CNN、RNN和LSTM等。这是一份适用于初学者和进阶者的全面学习资源,旨在帮助读者构建坚实的机器学习基础。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?