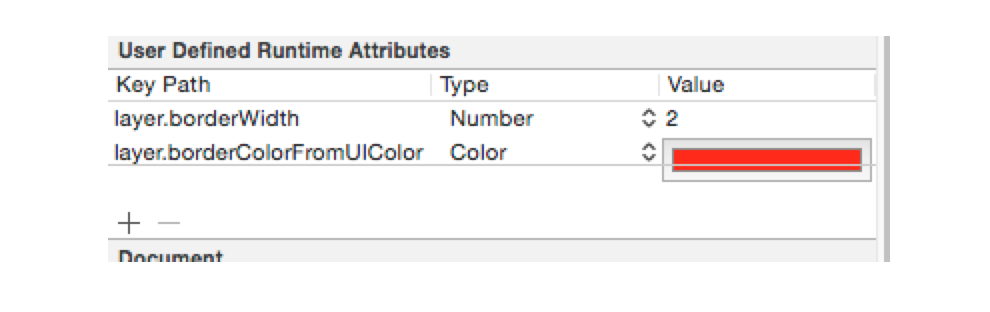

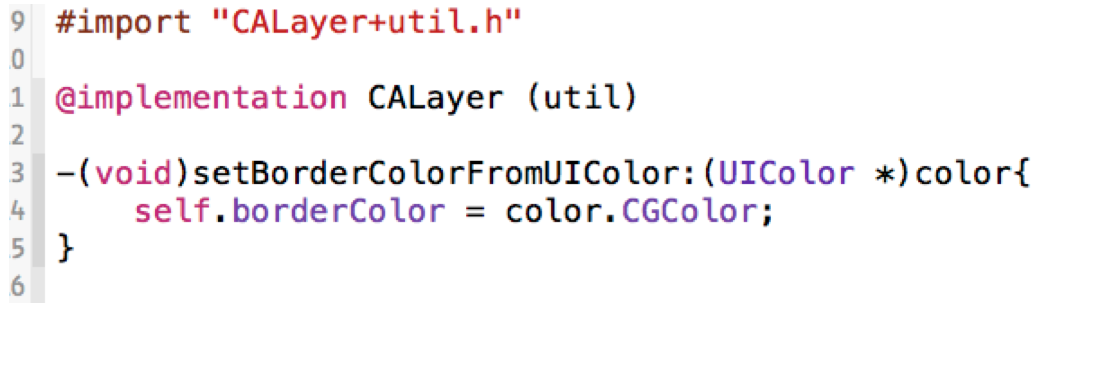

在用XIB里自定制view,button,label...的一些属性时,例如边框宽度,边框颜色等,如下图:

在User Defined Runtime Attributes里添加你需要改变的属性名,属性类型即可。

在设置颜色时要注意,因为bordercolor是CGColorRef类型的,所以你要拓展CALayer的方法,来兼容CALayer的KVC

在用XIB里自定制view,button,label...的一些属性时,例如边框宽度,边框颜色等,如下图:

在User Defined Runtime Attributes里添加你需要改变的属性名,属性类型即可。

在设置颜色时要注意,因为bordercolor是CGColorRef类型的,所以你要拓展CALayer的方法,来兼容CALayer的KVC

转载于:https://www.cnblogs.com/vfeng/p/5088283.html

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?