本想把题目写成《详解

HTTP

全过程》,能力有限来个《略解

HTTP

全过程》还是更好些。

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Sniffer

设置就绪

点

IE

,点

Sniffer!

[url]www.51cto.com[/url]

网页完全打开时,我们才停止数据包的捕获(因为我们想得到一个完整的

HTTP

过程,所以先禁用网卡,使保存在计算机缓存中关于

HTTP

的信息自动删除掉!)。

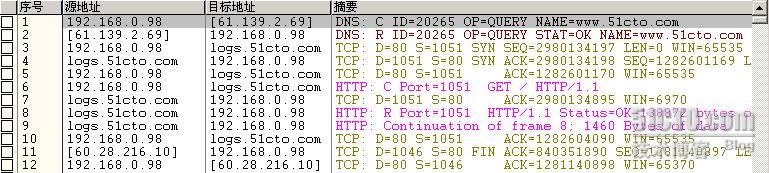

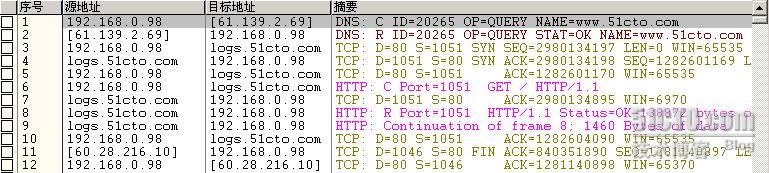

经

Sniffer

的工作后,可得到下面的图表(让我们略分析下图表)(图表看起来有点模糊,点击后,可能看到比较清楚的图表喔!):

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

当我们进行

HTTP

请求时,计算机最先进行的当然是用

ARP

去得到网关的

MAC

喔!(在表中没有显示出来)。

由于我们使用

[url]www.51cto.com[/url]

访问网页的,

DNS

当然就少不的。

[

序号(

1

)

]

行中我们可以看到一个

DNS

数据包被计算机发送了,目标地

IP

(

61.139.2.69

)当然是

DNS

服务器(这是在本地中有个存

IP

与域名映射的文件中没有相应映射才进行的动作(本地计算机的高速缓存中也没有这个域名与

IP

的映射)),源地址

IP

当然就是我的计算机

IP

地址(

192.168.0.96

)。

这样一去一回,计算机这时就知道一个(大型网站,同时有个多域名,有多个

IP

。这样做的好处当然多多喔!)我们想访问网站(

51CTO

的主页)的

IP

地址喔!

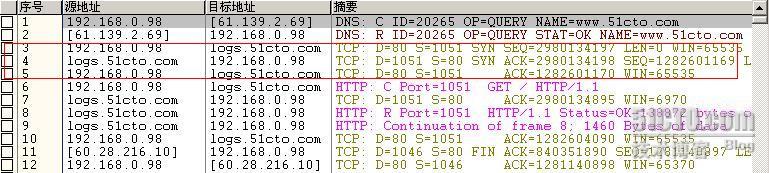

现在计算机知道了网关的

MAC

也知道我们访问网站的

IP

地址,下面就要进行

TCP

的最最著名的三次握手动作了喔!从

[

序号(

3

)

]

这行中我们知道,这个握手是本地计算机发起的(谁叫是我们向别人要东西喔!当然要主动些啊!)。

[

序号(

4

)

][

序号(

5

)

][

序号(

6

)

]

这三个数据包就是三次握手的“铁证”喔!

鉴于三次握手在

TCP

的地位与声望。在此还是要比较重点的介绍一下,才对得起它。

从“摘要”栏中我们可知:

[

序号(

3

)

]

这个数据包的目标端口是

80

(这是个

RFC

中定义了的,提供

WEB

服务时使用

TCP

的

80

端口,不过现在有时也不一定喔!有的软件就是不遵从规则,不按规律出牌。像

QQ

不管是

443

、

80

、

8080

一个都不放过。),源端口就是随机的(其实是使用

现在未使用的最小的合法的端口号,是按顺序从低到高取的(这只是在

windows

中是这样的,在其它的

TCP/IP

实现(

linux,mac OS

)中就不知道了)),这次

TCP

连接中计算机选择了

1051

这个端口号

(

看来计算机先前还是没有建立多少连接

)

。

数据包中的

TCP

段是这个三次握手的主体部分,在

TCP

段中有几个很重要的标志位(虽然只有短短的

6

个比特,但作用是很大,有多大呢?没有它们,三次握手就不能建立,直接的后果这个

TCP

连接就不能建立,间接的后果是我们不能浏览

WEB

等等。)。在三次握手的初始中,

SYN

这个标志位就代表发起一个

TCP

连接(请求

51CTO

的

WEB

服务器建立连接)。

由于

TCP

连接提供的功能比

UDP

强大。根据功能与复杂度成正比。

TCP

就一定需要用更多的设置来达到某些特定的功能。下面介绍的

SEQ

、

ACK

、

WIN

就是为达到某些功能面产生的“事物”。到底

SEQ

、

ACK

它们存在的价值是什么呢?

SEQ

:

数据包中的实际数据(应用层的数据,不包括

TCP

层、

IP

层、物理层的数据)中最后一个字节(每一个字节占用一个序列号单位)相对初始序列号的序列号(好难说喔!感觉还是没有说清楚喔!)。举例:如果初始序列号(

SEQ

)为

1234567890

,数据包中的实际数据有

6

个字节,则下个数据包中的

SEQ

为

1234567896

。

ACK

:

就是计算机希望得到下一个数据包的这第一个实际数据的序列号。

通过

SEQ

、

ACK

(还有各种计时器的配合),就可以达到对已发送的数据的确认,如果有未确认的已发的数据,发送方会重新进行传输。

转载于:https://blog.51cto.com/zhouy/105932

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?