现在很多网站都使用了自适应网页设计(Response-Web-Design),以满足庞大的移动端用户群的需要。但是在技术上设计了自适应的网页之后,出于SEO的考虑,你还要照顾到如何对百度更友好,即告诉百度“我是自适应页面”,方便百度进行识别校验。

自适应网页设计

浏览器对自适应识别校验代码

在自适应网页设计中,我们使用meta标签来告诉浏览器网页的自适应规则。如:

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,minimum-scale=1.0,user-scalable=no" />

这个meta,user-scalable=no 是声明网页禁止缩放。

通用搜索引擎对自适应识别校验代码

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />

这两个meta,no-siteapp和no-transform,是告诉搜索引擎不要把网页转码。

自适应网站设计对百度友好的关键

其实,使用上面两个meta声明,百度就能识别自适应网页了。

不过,为了对百度更友好,让百度更方便识别校验,我们要再添加一个meta标签。

方法也很简单,只要在上面viewport标签下面再添加一个applicable-device标签就行:

<meta name="applicable-device" content="pc,mobile">

这个meta标签,表示页面同时适合在移动设备和PC上进行浏览。(可以只设一个值)

不是所有网站都适合自适应设计

自适应网页设计(Responsive Web Design)是指可以自动识别终端设备屏幕的大小从而做出相应调整的网页设计方法。这种网页设计方法完美解决了如何在不同大小的网络设备上呈现同样的网页效果。大家公认自适应至少有4个好处:提升用户体验;PC端和移动端SEO保持一致;避免重复内容和出错内容;链接统一。

而自适应比较明显的缺陷是,开发成本比较高,尤其是要构建包含额外编程的复杂的自适应网站,所需的时间会比较长。如果网站需求较简单,有许多开源模板可供选择。

对于已经比较成熟PC网站来说,如果要实现全站的自适应,有可能需要推掉原来所有的代码进行重构,时间和技术成本都比较大,而且如果一个网站有多个portal(入口),会大大增加架构设计的复杂度,所以现在有很多网站只在移动端实现了响应式布局设计。

一天完成把PC网站改为自适应!原来这么简单!

网站自适应,很多人都认为是很高级需要很多时间去实现的东西,不愿意去把一个现成的网站改成自适应,宁愿单独另外做一个移动站。我之前觉得实现网站自适应,要设计很多套CSS,并且要结合jQuery,来实现自适应不同的设备。我还以为要重新设计文章的图片,或者要用到JavaScript来控制图片尺寸,因为图片过大就会超出手机屏幕,而这个工作量是非常可怕的。种种顾虑使我一直不敢着手开刀,造成至今网站还只是一个PC版,而也没有多做一个移动版。

经常在群里看到大家都说移动流量怎么多怎么多,有的还说移动流量大大超过了PC流量,说移动流量的广告点击率也比PC流量高,潜移默化的作用,我也慢慢受到了感染,于是决定把网站改成自适应!

我为什么是把网站改为自适应,而不是改为一个单独的移动站?因为我想一劳百逸,不想同时维护PC站和移动站,这将为日后更新文章节省大量的时间。

由于是第一次接触,没有实际经验,所以需要边找资料看案例边修改代码。

令我感到非常意外的是,我竟然仅需一天时间就完成了修改工作!

先看看我的修改成果吧

PC版网页

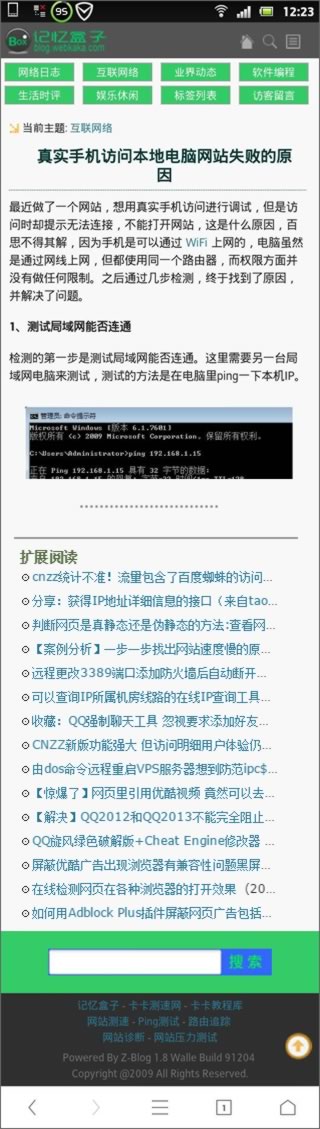

手机版网页

此手机版效果图显示的内容比较少,事实上,手机版网页中,在文章结尾也显示Google广告,文章结尾还有用户留言,用户照样可以在手机上评论,此外,“扩展阅读”后面还显示了PC版中的侧栏几个栏目的文章列表,最后,在页尾的搜索框着色层上方投放了百度移动的自适应广告。

网站改为自适应有多简单?

下面就说说如何把网页改为自适应吧,我为什么说很简单?因为你不需要任何高深的网页设计技术,你只需要懂一点html、一点css,而修改耗时对于一张普通网页来说,确实只需几个小时。

我把整个改动过程分为两个步骤。

第一步,非常简单,把如下代码直接复制到<head></head>里面。

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,user-scalable=no" />

前面两个meta,no-siteapp和no-transform,是告诉搜索引擎不要把网页转码。第三个meta,声明网页可以缩小放大。

第二步,在<head></head>里加上如下css代码。

<style type="text/css">

@media(max-width:960px)

{

}

</style>

这段css代码,意思是在屏幕宽度小于960px的时候执行的样式,当然你可以把960px改为其他更小的宽度,例如760px。

接下来,我们要做的就是把那些不需要在手机网页上显示的内容隐藏掉。如何隐藏?这就需要看懂网页的html代码了,需要分析每一个模块使用的div,例如头部的div、导航栏的div、正文的div、侧栏的div、页脚的div,然后,我们就使用css隐藏不用显示的div,代码很简单,就是display:none。

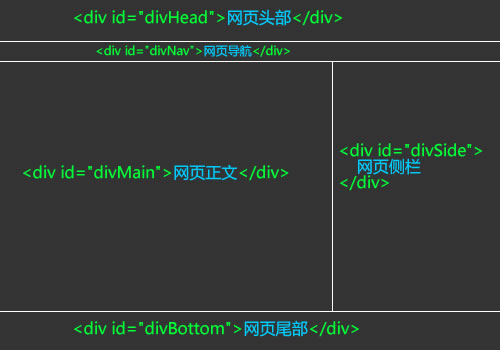

举例说明,比如网页结构如下图所示:

网页结构图

手机网页只需显示正文,我们把其他部分全部隐藏,代码如下:

<style type="text/css">

@media(max-width:960px)

{

/* 网页全屏显示 */

body {width:100%;}

/* 正文全屏显示 */

#divMain{width:100%}

/* 为了避免正文图片超出屏幕宽度 */

/* 正文图片宽度最多是屏幕宽度的90% */

#divMain img{max-width:90%}

/* 隐藏头部、导航、侧栏、页脚 */

#divHead{display:none}

#divNav{display:none}

#divSide{display:none}

#divBottom{display:none}

}

</style>

这样,当在手机浏览网页时,就只显示正文了。

网页自适应就是这样做的!

看了这个实例,是不是很简单?网页自适应就是这样做的!

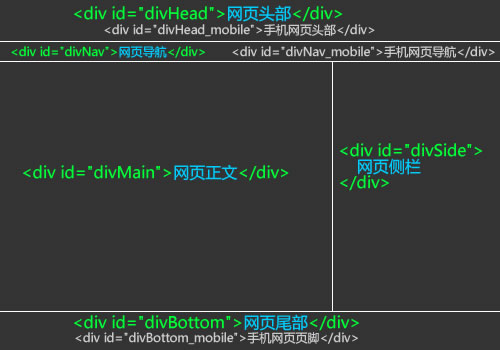

不过要把手机网页自适应得有头有尾,你还需要补充编写一些代码,例如编写针对手机网页的头部、导航和页脚的div,编写后默认为隐藏,在手机里再显示。

如下图所示网页结构:

包含手机模块的网页结构

css就可以这样写

<style type="text/css">

/* 默认隐藏手机版头部、导航和页脚 */

#divHead_mobile{display:none}

#divNav_mobile{display:none}

#divBottom_mobile{display:none}

@media(max-width:960px)

{

/* 网页全屏显示 */

body {width:100%;}

/* 正文全屏显示 */

#divMain{width:100%}

/* 为了避免正文图片超出屏幕宽度 */

/* 正文图片宽度最多是屏幕宽度的90% */

#divMain img{max-width:90%}

/* 隐藏头部、导航、侧栏、页脚 */

#divHead{display:none}

#divNav{display:none}

#divSide{display:none}

#divBottom{display:none}

/* 显示手机版头部、导航和页脚 */

#divHead_mobile{display:block}

#divNav_mobile{display:block}

#divBottom_mobile{display:block}

}

</style>

至此,你就可以自适应设计出一个漂亮的手机版页面了。

看完这个实例,是不是觉得自适应设计其实是非常容易的呢?当然了,这只是一个最基本的自适应设计,着重是介绍思路,你可以在此思路的指引下,完成更加复杂的设计。

本文详细介绍了一种简便的方法,可以在一天内将现有的PC网站转换为自适应网站,以适应不同大小的屏幕。通过简单的HTML和CSS代码修改,即可轻松实现自适应布局,提升用户体验。

本文详细介绍了一种简便的方法,可以在一天内将现有的PC网站转换为自适应网站,以适应不同大小的屏幕。通过简单的HTML和CSS代码修改,即可轻松实现自适应布局,提升用户体验。

1686

1686

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?