简介:本书《PCI Express System Architecture》详细解析了PCI Express高性能计算机扩展总线标准的技术细节。PCI Express,即PCIe,作为新一代计算机接口技术,采用串行通信方式和点对点连接,有效提升数据传输速率和降低电磁干扰。本书介绍了PCIe的协议基础,包括物理层、数据链路层和网络层;探讨了不同的拓扑结构,信号与电压规范,带宽计算,以及电源管理等核心概念;还涵盖了热插拔、即插即用、错误处理与恢复和多设备通信等重要功能。读者通过本书可深入理解PCIe与CPU/内存的交互方式,及其在多个硬件组件中的应用案例。对于硬件设计师和系统架构师来说,这是一本不可或缺的技术手册。

1. PCI Express技术概述

随着信息技术的迅猛发展,PCI Express(PCIe)技术已成为现代计算机和服务器硬件中不可或缺的一部分。作为一种高性能、高带宽的总线标准,PCIe自2003年问世以来,经历了多个版本的迭代,每一个新版本都带来了传输速率的显著提升和架构的进一步优化。

PCIe技术以一种类似于网络包交换的方式实现设备间的数据传输,与传统的并行总线架构相比,它通过串行点对点连接显著减少了信号线的数量和复杂性。这种设计不仅提高了数据传输的效率,还降低了功耗,为高速数据通信设备提供了更加灵活的扩展性。

在本章中,我们将从PCI Express技术的历史沿革、技术优势及当前应用场景等角度,对PCIe技术进行初步的概述,为接下来对PCIe协议层级结构与作用、拓扑结构及其影响等更深入的分析奠定基础。

2. PCIe协议层级结构与作用

2.1 PCIe协议架构总览

PCI Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,它采用一种分层的设计来支持设备之间的通信。这种设计不仅简化了设备间的交互,还提升了数据传输的效率。

2.1.1 PCIe层次化设计的理念

层次化设计是PCIe的核心理念之一。它将复杂的总线操作分解为多个层次,每层负责不同的任务,这样设计的好处在于每层可以独立开发和优化,而不会对其他层次产生影响。这种模块化的思路使得PCIe能够更好地适应快速发展的硬件和软件环境。

- 事务层(Transaction Layer) :负责处理PCIe事务,如读写请求等。

- 数据链路层(Data Link Layer) :确保数据包在PCIe链路中的完整性和顺序性。

- 物理层(Physical Layer) :负责电气和物理层面的数据传输。

2.1.2 各层次功能与交互机制

每一层都通过特定的协议与上层或下层通信,使用定义良好的接口和数据结构确保数据的正确传输。

- 事务层定义了请求者(Requester)和完成者(Completer)之间的通信协议。

- 数据链路层通过数据链路包(Data Link Packet)对事务层数据进行封装,并负责链路的管理和错误检测。

- 物理层则定义了如何将数据编码为能够在物理介质上传输的信号,以及链路初始化和训练过程。

2.2 PCIe协议核心组件分析

深入理解PCIe协议的核心组件对于理解其工作原理至关重要。

2.2.1 事务层的职能与操作

事务层是PCIe协议栈的顶层,它负责处理所有与事务相关的工作,包括请求和完成(Request and Completion)。

- 事务层包(TLPs) :事务层使用TLPs来传递读写请求、内存写入完成等消息。

- 事务协议 :定义了事务层与数据链路层交互的机制,包括错误检测、重试机制等。

2.2.2 数据链路层的可靠性保障

数据链路层是保证PCIe通信可靠性的关键层。

- 数据链路层包(DLLPs) :DLLPs用于交换如ack/nack、流量控制等信息。

- 循环冗余校验(CRC) :DLLPs通常会附加CRC来检测和修正传输错误。

2.2.3 物理层的技术细节与作用

物理层位于协议栈的最底层,处理所有与硬件相关的细节。

- 序列化/反序列化(SerDes)技术 :将数据包转换为适合传输的串行信号。

- 链路训练与状态状态机 :负责链路建立、初始化以及进入和离开低功耗状态。

2.3 PCIe在系统中的作用与影响

PCIe在现代计算机系统中的作用是全方位的,对系统架构和性能都有深远的影响。

2.3.1 PCIe对现代计算机架构的贡献

PCIe已成为现代计算机架构中的一个核心组件,为不同类型的设备提供高速的数据交换能力。

- I/O虚拟化 :支持设备在虚拟化环境中的直接访问,提高了资源的使用效率。

- 扩展性能 :相对于其他总线技术,PCIe提供更高的带宽和更低的延迟。

2.3.2 PCIe与其它总线技术的比较

PCIe的发展推动了整个行业向高速、点对点连接的转变。

- PCI vs. PCIe :PCIe提供了比传统PCI更高的带宽和更灵活的配置选项。

- USB vs. PCIe :USB主要用于低速设备,而PCIe适用于高速数据吞吐的场合。

接下来,我们将详细探讨PCIe的拓扑结构及其对系统性能的影响,这将为理解PCIe的高级特性提供基础。

3. PCIe拓扑结构及其影响

3.1 PCIe的拓扑连接方式

3.1.1 点对点连接的特点

PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)的拓扑结构基于点对点连接,其核心特点是每个设备都直接与根复合体(root complex)连接。点对点连接确保了高速数据传输的专用通道,从而为每个设备提供了足够的带宽。在PCIe架构中,这种连接方式避免了传统总线架构中可能出现的带宽共享与竞争问题。

由于每个PCIe设备都有自己的数据通道,它允许更有效的资源管理与更灵活的系统设计。在点对点连接中,设备之间的通信不需要经过共享总线,这不仅减少了延迟,还提高了整个系统的性能。

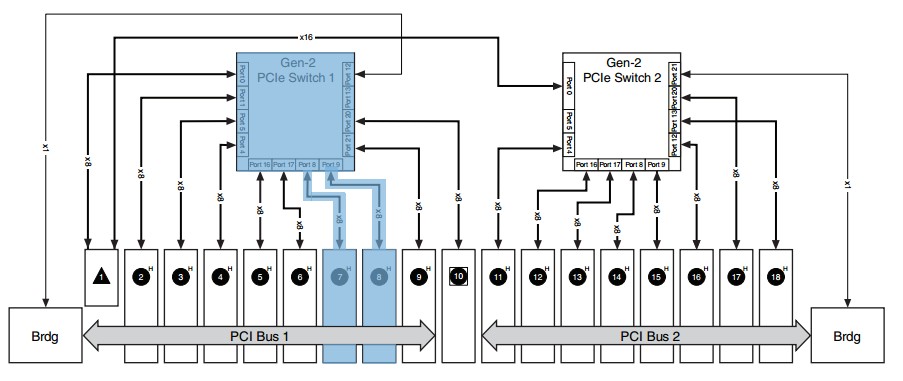

3.1.2 开关架构的优势与应用

为了支持多设备的连接并扩展PCIe网络,PCIe引入了交换架构。交换器(Switch)作为核心组件,允许创建更复杂的拓扑,使得系统可以支持多条独立的点对点连接。交换架构的优点在于它提供了更高的灵活性、扩展性和隔离性。

在实践中,交换器可以连接多个PCIe插槽,每个插槽都可以连接到不同的设备。这种设计提高了硬件的兼容性,允许系统支持更多的设备,同时保持了高性能。另外,交换器还支持设备间的独立通信,这对于复杂系统中的I/O虚拟化尤为重要。

3.2 PCIe链路的配置与扩展

3.2.1 链路宽度与速率的选择

PCIe链路的配置主要依赖于链路宽度与传输速率的选择。链路宽度是由PCIe通道数决定的,每个通道为单向的双绞线对,称为一个lane。传输速率是指每个lane能够处理的数据量,通常以GT/s(Gigatransfers per second)为单位。从PCIe 1.0的2.5 GT/s到PCIe 5.0的32 GT/s,每个版本的PCIe标准都会带来速率上的显著提升。

在实际应用中,设计者需要根据应用场景的需求来选择适当的链路宽度与速率。对于带宽需求高的应用,如高性能计算或图形处理,可能需要使用16或32 lane的高速连接。而在对成本与功耗更为敏感的场景下,可能会选择4 lane甚至是1 lane的配置。

3.2.2 扩展卡与虚拟化的影响

PCIe提供了一种机制,允许通过扩展卡来增加系统的功能。扩展卡通过插槽接入系统,并作为PCIe设备进行通信。虚拟化技术使得单个物理PCIe设备可以被分割成多个逻辑设备,这样可以在同一个物理硬件上运行多个虚拟机。

在设计虚拟化系统时,对PCIe设备进行适当的配置至关重要。例如,需要为每个虚拟机分配足够的带宽,确保数据传输的效率。同时,还需要考虑如何通过PCIe交换器来管理这些虚拟设备的配置,以及如何优化其性能。

3.3 PCIe拓扑对性能的影响分析

3.3.1 拓扑结构对延迟的影响

PCIe拓扑结构对系统性能影响显著,尤其在延迟方面。延迟是指数据从源点传输到目标点所需的时间,它包括了信号传播的时延、传输协议处理的时延等。在点对点连接中,由于数据直接传输,延迟相对较低。但在交换器架构中,数据可能需要经过多个交换节点,这增加了额外的延迟。

在选择拓扑结构时,设计者必须考虑到延迟对系统性能的影响。例如,在要求实时处理的应用中,就需要尽可能减少延迟,这可能意味着需要采用更为直接的连接方式,或者使用高速交换器。

3.3.2 系统吞吐量与拓扑优化

系统吞吐量是指在单位时间内系统能够处理的最大数据量,它直接受到拓扑结构的影响。在PCIe拓扑优化中,通常需要平衡链路宽度、传输速率和拓扑复杂度来达到最优的吞吐量。

在优化时,可以通过增加链路宽度或者选择更高速的PCIe版本来提高吞吐量。同时,设计师需要仔细考虑交换器的配置,确保数据路径最短,并且尽可能避免瓶颈。此外,针对特定应用进行负载均衡和流量控制也是提升系统吞吐量的重要策略。

4. PCIe信号规范与优化技术

4.1 PCIe信号标准与电气特性

PCI Express(PCIe)是目前广泛应用于各种计算机系统和嵌入式设备中的一种高速串行计算机扩展总线标准。PCIe的信号传输基于差分信号原理,保证了高速数据传输的稳定性和可靠性。在深入探讨信号优化之前,我们需要对PCIe的信号标准和电气特性有一个基本的了解。

4.1.1 PCIe电气规范概述

PCIe电气规范定义了信号的电压、电流、阻抗等电气参数,以及信号的质量标准。以PCIe Gen3为例,其规范要求工作电压为0.8V,最大工作电流可达5.5A,每条通道使用一对差分信号线进行数据传输。电气规范对信号的上升和下降时间也进行了限定,以确保信号的完整性和系统的可靠性。

4.1.2 差分信号与信号完整性

PCIe的高速数据传输依赖于差分信号技术。差分信号由一对线组成,一个线上传输正信号,另一个线上传输负信号。这种设计能够有效地减少电磁干扰(EMI)和信号损失,因为干扰通常同时影响两条信号线,而在接收端可以通过差分的方式抵消这种干扰。信号完整性包括信号在传输过程中的质量和准确性,确保数据的无误差传递。

代码块及说明

// 示例代码块展示差分信号对的互连规则

// 本例展示了如何在高速PCB设计中实现差分信号的布局

PCIe_Differential_Signal_Pair

{

signal1 = +0.8V;

signal2 = -0.8V;

coupling = differential;

impedance = 100 ohm;

// ... 其他电气参数

}

在设计PCIe差分信号对的PCB布线时,必须确保阻抗匹配和对称布局,以维持信号完整性。在上面的伪代码中,我们定义了差分信号对的电气特性,如电压、阻抗等,以及它们的耦合方式。

4.2 PCIe信号优化技术

信号优化是为了提高PCIe信号在实际应用中的质量和稳定性。随着技术的发展,信号优化方法也在不断进步,主要包括信号去噪、时钟恢复和抖动控制等方面。

4.2.1 高速传输中的信号去噪

在高速信号传输中,噪声和干扰是不可避免的问题。PCIe使用多种技术来降低噪声对信号的影响:

- 利用信号的差分特性来消除共模噪声。

- 使用高质量的传输介质,比如铜线、同轴电缆或光缆。

- 对电路板进行严格的屏蔽和接地处理。

4.2.2 时钟恢复与抖动控制

时钟恢复是指从数据信号中提取出时钟信号的过程。在PCIe中,时钟是隐含在数据中的,并且要求设备能够在没有外部时钟参考的情况下,准确地从数据中恢复时钟信号。这要求设计者在物理层设计时确保信号质量,以减少数据信号中的抖动。

代码块及说明

// 示例代码块展示如何在FPGA中实现PCIe时钟恢复机制

functionPCIe_Clock_Recovery

{

// 捕获接收到的数据信号

input_signal = read_data_signal();

// 使用PLL(相位锁定环)技术恢复时钟

recovered_clock = PLL(input_signal);

// 输出恢复的时钟信号

return recovered_clock;

}

在FPGA中实现PCIe时钟恢复机制时,通常会使用PLL技术。本例代码中描述了通过捕获数据信号,使用PLL技术来实现时钟恢复的过程。

4.3 PCIe信号测试与合规性

为了确保PCIe信号的传输质量符合标准,需要进行严格的信号测试和合规性验证。

4.3.1 信号质量的测试方法

信号质量测试包括但不限于:

- 使用示波器和串行数据分析仪来测量信号的电压、上升时间、下降时间等参数。

- 测试眼图(Eye Diagram)来分析信号质量和抖动情况。

- 使用矢量网络分析仪来测量信号传输的S参数。

4.3.2 PCIe合规性测试案例分析

合规性测试是指依据PCIe标准进行的一系列测试,以确保设备满足标准中定义的电气、协议和性能要求。测试过程通常包括:

- 完成PCIe物理层、数据链路层和事务层的测试。

- 对信号的电气特性进行详细测量。

- 进行传输性能测试,如最大带宽测试、错误率测试等。

表格展示

| 测试项目 | 测试方法 | 测试目的 |

|---|---|---|

| 电气特性测试 | 示波器、矢量网络分析仪 | 确保信号电压和阻抗等电气参数符合PCIe标准 |

| 眼图分析 | 串行数据分析仪 | 评估信号质量和确定是否存在过度的抖动 |

| 性能测试 | 传输测试软件 | 确保设备满足标准规定的性能参数,如最大带宽、错误率等 |

合规性测试案例通常会记录测试过程中遇到的所有问题,并根据标准规范进行分析和解决。这有助于优化产品设计和提高设备的可靠性。

5. PCIe带宽计算与实际应用

5.1 PCIe带宽的基本计算方法

PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)作为一种高速串行计算机扩展总线标准,它的带宽计算是系统设计和优化的一个重要方面。PCIe带宽的计算主要依赖于链路宽度(即通道数)以及数据传输速率(以GT/s为单位),以及使用的PCIe版本。本节将深入探讨PCIe带宽计算的细节。

5.1.1 链路宽度与传输速率的关系

链路宽度表示PCIe连接的通道数,通常用x1、x2、x4、x8、x16等表示。x1表示单通道,x16表示16通道。传输速率指的是每个通道的数据传输速率。以PCIe 3.0为例,每个通道的速率为8GT/s。因此,一个x16的PCIe 3.0连接的理论最大带宽为16通道×8GT/s/通道 = 128Gbps。

要计算带宽,可以用以下公式:

带宽 = 链路宽度 × 传输速率 × (每个字节的位数 / 8)

由于PCIe每个字节为8位,所以公式可以简化为:

带宽 = 链路宽度 × 传输速率

5.1.2 PCIe版本迭代对带宽的提升

PCIe规范经历了多次迭代,每次迭代都会增加传输速率,从而提升带宽。以下是不同PCIe版本的传输速率以及对应的最大带宽:

- PCIe 1.0:2.5GT/s(每通道2.5Gbps)

- PCIe 2.0:5GT/s(每通道5Gbps)

- PCIe 3.0:8GT/s(每通道8Gbps)

- PCIe 4.0:16GT/s(每通道16Gbps)

- PCIe 5.0:32GT/s(每通道32Gbps)

- PCIe 6.0:预计64GT/s(每通道64Gbps)

以x16链路为例,各版本的最大理论带宽如下:

- PCIe 1.0:2.5GT/s × 16通道 = 40Gbps

- PCIe 2.0:5GT/s × 16通道 = 80Gbps

- PCIe 3.0:8GT/s × 16通道 = 128Gbps

- PCIe 4.0:16GT/s × 16通道 = 256Gbps

- PCIe 5.0:32GT/s × 16通道 = 512Gbps

- PCIe 6.0:64GT/s × 16通道 = 1024Gbps

随着PCIe版本的提升,带宽几乎翻倍,这对于高性能计算、数据中心以及需要大量数据传输的应用场景具有重大意义。

5.2 PCIe带宽的实际应用考量

在实际应用中,PCIe带宽的考量不仅仅局限于理论计算,还要考虑应用场景和系统设计中的优化策略。

5.2.1 带宽需求与应用场景分析

不同的应用场景对PCIe带宽的需求差异很大。例如,图形处理需要高带宽来快速传输大量图像数据;而存储设备则依赖于高带宽来实现快速读写。在设计系统时,需要针对具体应用来选择合适的PCIe版本和链路宽度。

举个例子,如果一个应用程序需要在短时间内传输大量的数据,那么设计一个高版本的PCIe连接,比如使用PCIe 4.0或以上,可以提供足够的带宽来满足这种数据传输需求。

5.2.2 系统设计中的带宽优化策略

在系统设计中,优化PCIe带宽可以通过多种策略实现。例如,可以采用多通道聚合技术来增加总体带宽,或者通过软件优化减少不必要的数据传输。此外,合理安排数据传输的优先级和时间,采用压缩技术减少传输的数据量,也是提升带宽利用率的有效方法。

下面是一个简单的代码示例,展示了如何通过编程方式优化PCIe带宽的使用:

#include <stdio.h>

#include <string.h>

void optimizeBandwidthUsage() {

char largeData[1024]; // 假设这是需要传输的大数据缓冲区

memset(largeData, 0, sizeof(largeData)); // 初始化数据缓冲区

// 压缩数据

char compressedData[512]; // 压缩后数据大小

size_t compressedSize = compress(compressedData, sizeof(compressedData), largeData, sizeof(largeData));

// 发送压缩后的数据到PCIe设备

sendCompressedDataOverPCIe(compressedData, compressedSize);

}

void sendCompressedDataOverPCIe(const char* data, size_t dataSize) {

// 此函数为伪代码,用于说明如何通过PCIe发送数据

// 实际发送数据前,需要进行PCIe设备的初始化、配置等操作

printf("Sending compressed data over PCIe. Size: %zu bytes\n", dataSize);

// 发送数据逻辑

}

int main() {

optimizeBandwidthUsage();

return 0;

}

在上述示例中,首先创建了一个大数据缓冲区并初始化,然后使用压缩函数来减少数据量,最后通过一个模拟函数 sendCompressedDataOverPCIe 发送压缩后的数据。这样可以有效减少PCIe带宽的使用。

5.3 PCIe带宽扩展技术探讨

随着技术的发展,PCIe带宽的扩展技术也在不断进步,以应对日益增长的数据吞吐需求。

5.3.1 多通道技术与聚合带宽

多通道技术允许将多个PCIe链路组合起来提供更高的总带宽。例如,可以将四个x16链路聚合起来,提供4倍于单x16链路的带宽。这一技术常用于服务器和高性能计算环境,以满足苛刻的数据传输要求。

5.3.2 软件定义PCIe带宽管理

软件定义的PCIe带宽管理可以动态分配带宽资源,以应对不同应用场景的需求。通过软件配置,可以实时调整PCIe链路上的带宽分配,以优化资源使用,提高系统性能。

在具体实现上,需要有一个管理框架来监控和分配带宽资源。例如,可以在操作系统层面实现一个PCIe资源管理器,通过这个管理器,系统管理员可以实时调整不同设备的带宽分配。

总的来说,PCIe带宽的计算、应用和优化是一个复杂而深入的话题,涉及到硬件设计、软件配置和系统优化等多个层面。随着PCIe技术的不断发展,相信在不久的将来,还会有更多创新的带宽扩展和管理技术出现,以满足不断增长的高性能计算需求。

6. PCIe电源管理与节能

6.1 PCIe电源管理机制

6.1.1 PCIe设备的电源状态模型

PCI Express标准定义了一套电源状态模型,以实现设备在不同工作状态下的电源管理,从而达到节能的目的。这个模型通常被称为L状态(L0, L1, L2/L3 Ready, L3)或者更详细的状态模型。这些状态定义了设备在不同电源管理状态下的行为和性能特点。

- L0状态 是设备正常工作时的状态,所有通道和链路都处于激活状态。

- L1状态 用于在保证快速唤醒的前提下降低功耗,设备的某些部分会进入低功耗模式。

- L2/L3 Ready状态 下,设备进一步降低功耗,并且准备进入深度睡眠模式L3。

- L3状态 是设备的低功耗模式,需要更长的唤醒时间。

理解这些状态对设计硬件设备和开发驱动程序至关重要,因为设备必须能够在进入和退出这些状态时保持数据的完整性和传输的可靠性。

6.1.2 电源管理协议与实现

在实现电源管理时,PCIe使用了协议级别的消息传递来通知链路伙伴设备电源状态的变化。例如,当一个设备想要进入L1状态时,它会发送一个电源状态消息(Power Management Event,PME)给链路伙伴。

为了确保链路伙伴正确响应电源状态的变化,PCIe规范中还定义了电源管理协议和一系列的电源管理事件(PMEs)。这些协议确保设备在进入低功耗模式时不会丢失数据,并且能够在需要时迅速恢复到全功率运行状态。

设备驱动程序必须正确处理这些电源管理事件,实现设备在不同电源状态之间的平滑过渡。在硬件设计层面,也必须确保电源状态切换的逻辑得到正确实现,以满足规范要求并最大化节能效果。

6.2 PCIe节能技术与实践

6.2.1 动态电源调整技术

动态电源调整技术(Dynamic Power Adjustment)是PCIe设备实现节能的重要手段。这项技术允许设备根据其负载和工作条件动态地调整供电和功耗。

动态电源调整通常涉及到以下几个方面:

- 动态电压调整 :设备可以动态调整其工作电压,以适应当前的工作负载。这样可以在不影响性能的前提下减少空闲时的能耗。

- 动态频率调整 :类似于动态电压调整,动态频率调整(Dynamic Frequency Scaling)允许设备在不牺牲性能的情况下,减少空闲或低负载状态下的工作频率。

- 链路速度调整 :对于PCIe链路,可以调整链路速率以降低功耗,例如从Gen 3降低到Gen 2等。

在实现这些技术时,驱动程序必须配合硬件进行细致的管理,确保在保持性能的同时,实现能效的最大化。

6.2.2 系统级节能策略

系统级节能策略是指在整个系统范围内采取的节能措施,这些措施不仅仅局限于单一PCIe设备,而是涉及整个计算机系统的电源管理。

例如:

- 操作系统级别的电源管理 :现代操作系统提供了丰富的电源管理功能,包括休眠、待机等。在系统空闲时,PCIe设备也可以利用这些机制进入低功耗状态。

- 虚拟化技术 :虚拟化技术允许多个虚拟机共享同一硬件资源,包括PCIe设备。通过虚拟化,可以实现设备的负载均衡和热插拔,从而提高能效。

在这些策略中,PCIe设备的电源管理机制是核心组成部分,因为它们提供了设备层面的精细电源控制能力,使得系统级的电源管理得以实现。

6.3 PCIe电源优化案例研究

6.3.1 能效比提升的硬件设计

为了提高PCIe设备的能效比,硬件设计者必须关注电路设计的每一个细节。设计中可以包括以下优化措施:

- 采用节能的芯片设计 :使用低功耗的芯片可以减少整个设备的能耗。

- 电源管理集成电路 :集成专门的电源管理IC可以更精细地控制设备的供电。

- 电源路由优化 :电源路径的优化可以减少不必要的能量损耗。

此外,通过软件与硬件的协同设计,例如使用动态电源管理算法,可以进一步提升设备的能效比。

6.3.2 系统级节能实施案例

实施系统级节能策略的案例研究显示了在实际应用中如何利用PCIe技术来实现系统的节能。

例如:

- 数据中心的节能实践 :在数据中心中,通过PCIe热插拔技术,可以在不影响服务的情况下替换或升级设备。利用这一特性,数据中心可以在用电高峰期替换老旧设备,以更节能的设备来减少能耗。

- 嵌入式系统的电源管理 :在嵌入式系统中,PCIe可以用来连接低功耗的传感器和控制器。利用PCIe的电源管理能力,可以在不活动时期断开电源,从而达到节能的效果。

通过这些案例,我们可以看到PCIe电源管理与节能技术在实际场景中的应用价值和优化潜力。

7. PCIe热插拔与即插即用特性

PCI Express (PCIe) 技术不仅在性能上取得了巨大进步,其热插拔(Hot Plug)和即插即用(Plug and Play)特性也是其显著优势之一。本章节将深入探讨PCIe热插拔的技术要求、挑战,以及即插即用技术的实现原理和实际应用。

7.1 PCIe热插拔机制详解

7.1.1 热插拔的技术要求与挑战

PCIe热插拔允许用户在系统开机运行时,无需关闭电源即可添加或移除外围设备。这一特性为用户提供了极大的便利,但同时也带来了技术上的挑战。

首先,热插拔要求硬件设计能够承受在带电状态下插入和拔出设备而不会对系统造成损害。这意味着插槽和连接器必须支持热插拔,而且要有特定的电气和机械设计,以避免产生短路或过高的电流冲击。

其次,热插拔操作需要在软件层面上得到充分的支持。操作系统和相关驱动程序必须能够检测到设备的连接和断开,并且能够安全地管理这些事件,确保系统稳定运行。

7.1.2 热插拔的硬件支持与软件实现

PCIe规范定义了必要的硬件和软件机制,以确保热插拔操作的安全性。从硬件角度来看,PCIe插槽通常配备有用于检测设备插入状态的电路,并且具备电平转换和电压保护机制,以避免在热插拔过程中产生电流冲击。

软件方面,热插拔的实现依赖于操作系统提供的热插拔事件管理功能。PCIe设备在加入系统时,操作系统会通过特定的中断机制来处理热插拔事件,并调用相应的驱动程序来初始化新设备或移除旧设备。

7.2 PCIe即插即用的实现原理

7.2.1 即插即用技术的发展历程

即插即用技术允许计算机系统自动识别和配置新安装的硬件设备,从而简化了用户的硬件安装和配置工作。PCIe继承并发展了这一技术,使得即插即用成为现代PC架构中不可或缺的一部分。

随着技术的发展,即插即用从最初的BIOS控制,逐步转移到了操作系统和硬件的协同工作。操作系统通过一系列的枚举过程来发现和配置设备,而硬件设备则提供必要的配置信息。

7.2.2 PCIe即插即用的实际应用

在实际应用中,当一个PCIe设备被热插拔到系统中时,系统将自动进行枚举过程。PCIe总线利用配置空间来存储设备的类型、能力以及资源需求等信息。系统通过读取这些配置空间信息,自动分配必要的资源,如I/O地址、内存地址以及中断请求线(IRQ)等,从而完成设备的配置。

7.3 PCIe热插拔与即插即用的系统集成

7.3.1 系统集成中的兼容性问题

在系统集成的过程中,需要特别注意PCIe热插拔与即插即用的兼容性问题。不同设备厂商的设备在设计时可能有不同的热插拔策略和配置需求,这要求系统设计者在硬件选择和软件配置上做到细致的考量。

例如,某些设备可能需要特定的驱动程序才能支持热插拔操作,而一些特殊用途的设备可能需要特殊的配置空间设置。系统集成时需要确保这些差异被妥善处理,以避免系统运行中的不稳定因素。

7.3.2 热插拔与即插即用的案例研究

通过分析实际案例,我们可以更好地理解PCIe热插拔和即插即用在系统集成中的应用。例如,数据中心的服务器往往配备有多块网卡或存储控制器,通过热插拔进行扩展或更换。在这种情况下,热插拔和即插即用的实现将直接影响到服务的可用性和系统的可维护性。

在兼容性方面,案例研究显示,成功实现热插拔和即插即用的关键在于充分的前期规划、设备的精确选择以及配置过程中的严格测试。这些因素共同作用,确保了系统的稳定性和可靠性。

通过本章节的深入探讨,我们可以看到,PCIe热插拔与即插即用特性在现代IT系统中扮演着重要角色,其成功的实施对于提高系统的灵活性和易用性至关重要。随着技术的不断进步,这些特性将继续演化,为用户带来更加便捷和高效的技术体验。

简介:本书《PCI Express System Architecture》详细解析了PCI Express高性能计算机扩展总线标准的技术细节。PCI Express,即PCIe,作为新一代计算机接口技术,采用串行通信方式和点对点连接,有效提升数据传输速率和降低电磁干扰。本书介绍了PCIe的协议基础,包括物理层、数据链路层和网络层;探讨了不同的拓扑结构,信号与电压规范,带宽计算,以及电源管理等核心概念;还涵盖了热插拔、即插即用、错误处理与恢复和多设备通信等重要功能。读者通过本书可深入理解PCIe与CPU/内存的交互方式,及其在多个硬件组件中的应用案例。对于硬件设计师和系统架构师来说,这是一本不可或缺的技术手册。

1736

1736

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?