漏测缺陷分享

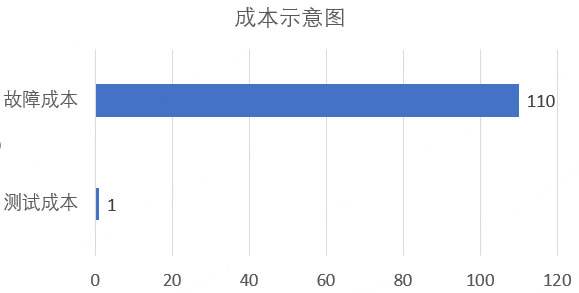

一次漏测引发的 100 倍成本教训

今天分享一个极具警示意义的案例:若测试到位,最多 1 人天就能验证完;但故障发生后,修复与专项测试竟投入 5 人月,质量成本飙升超 100 倍。

问题描述:接口下单遇怪事,自营证券意外卖光

某机构通过接口接入的方式下单时,遇到了麻烦,无法成交,返回 "自营端:证券可用不足" 的信息。这背后藏着一个严重的问题 —— 自营账户的证券在没预料到的情况下被卖光了。这到底是怎么回事呢?

失败原因:权限关闭没拦住,逻辑错误惹祸端

原来,业务人员在上午盘中临时关闭了某个机构账号的单元交易权限。按道理说,权限关了,相关的交易应该受到限制才对。机构账号虽然因为权限关闭下单报错,可对应的自营账号却没被拦住,实际下单成功还成交了,这就导致自营账户的证券被意外卖光。

问题原因:接口复用藏隐患,批量处理逻辑有漏洞

客户通过接口报单时,用的是复用了批量委托功能的接口。批量委托的处理逻辑是 "能成则成",也就是上一笔委托失败,下一笔委托继续报单。结果在处理这次的报单时,把机构委托和自营委托当成了一个批量委托来处理。机构委托就像批量委托的上一笔,报错了,可自营委托作为下一笔,还接着处理报单,这就造成了机构委托失败,自营委托却报单成功的情况。

漏测原因:测试场景不全面,权限校验被漏掉

在测试的时候,终端和API接入的方式所有场景都测了,可通过接口接入的方式测试时,只测了资金校验和持仓校验,偏偏把权限控制的场景给漏掉了。结果,问题就出在这个没测的权限控制场景上。

影响说明:漏测代价太沉重,多方面影响难估量

从工作量上来说,要是把交易终端和通过接口方式接入的资金校验、持仓校验、权限校验全部测试完成,最多也就 1 天的事儿。可出了故障之后,又是打补丁,又是做产品全面的质量加固测试,投入了 5 人月,工作量超过了 100 倍!这还不算完,还有商务赔偿、客户对产品质量的信心受挫、合同竣工延期等一系列影响,

因漏测引发客户透支,收到监管警示函的缺陷案例

再分享一个因漏测酿成严重后果的案例。

问题描述:用户通过 API 接口进行组合报单委托买入时,系统竟不判断可用资金,导致日间可用资金直接变成负数,出现透支情况。

问题原因:原本系统改造时,单接口买入会控制资金,卖出不控制。但组合报单接口复用功能时,完全没考虑到这一差异,不管买入还是卖出,都不再进行资金判断,直接 “放行”。

漏测原因:测试人员误以为资金校验与接入类型无关,验证了单接口和终端,想当然地跳过了组合报单接口的资金校验测试,结果留下巨大隐患。

影响:这次漏测直接导致客户透支交易,公司也因此收到监管机构的警示函,不仅造成经济损失,更严重影响企业信誉。

缺陷共性分析

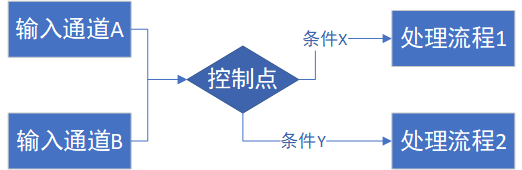

这两个缺陷犯了同一个错:同样的业务操作,在同一个控制点上,只因走的通道不同,处理逻辑就变了。

就像设定了统一的规则,本该按条件 X 走流程 1、条件 Y 走流程 2。结果实际操作时,从通道 A 进来的业务乖乖按规则走,从通道 B 进来的却跑偏了 —— 该走流程 1 的时候,偏偏走了流程 2。

测试时只盯着业务本身的控制逻辑,觉得验证过就行,没料到不同通道藏着不一样的处理方式,最后漏掉了关键场景,出了问题。

为什么要测所有的输入渠道

在实际的设计和开发过程中,有多个因素会导致同一控制点因业务进入通道不同,出现处理逻辑不同的情况,主要原因会有如下几类

设计缺乏统一规范:

设计时未制定各通道同一控制点的统一处理标准,不同设计者按各自想法设计,导致逻辑分歧。

示例:同一权限校验,A 通道设计者重安全严格校验,B 通道设计者重效率简化校验,结果处理不同。

代码复用存在缺陷

复用代码时未考虑不同通道特性,直接套用,引发逻辑错误。

示例:复用批量委托接口处理,未调整 “能成则成” 逻辑,导致API接入失败但接口接入方式仍成交。

模块间沟通协作不足

各模块开发团队沟通少,对同一控制点理解不一,处理逻辑有偏差。

示例:A 团队改了某控制点逻辑,未告知 B 团队,B 团队负责的通道仍用旧逻辑,结果不一致。

需求变更应对不当

需求变更时,仅改特定通道逻辑,未同步检查其他通道,造成逻辑差异。

示例:需求改资金校验规则,只改了终端通道,组合委托接口通道未改,同条件下处理不同。

开发人员个人习惯和水平差异

不同开发人员编程习惯、水平不同,处理同一逻辑方式有别。

示例:经验丰富的开发处理校验会考虑边界情况,新手仅做基础处理,导致不同通道逻辑不同。

如何更有效地测试所有输入渠道的

1. 全量识别输入通道

从需求文档、接口清单、历史变更记录中穷举业务所有输入通道,包括显性的终端界面、API 接口、批量导入工具,以及隐性的调试入口、第三方对接通道等。建立《通道清单台账》,标注每个通道的技术实现方、调用频率、业务场景覆盖范围,避免漏测 “隐藏通道”。

2. 锚定核心控制点

聚焦资金、权限、数据一致性等对业务合规性、用户资产安全有直接影响的核心控制点(如交易校验、风险拦截、账户余额计算)。通过业务风险评估、历史故障复盘,明确 “一旦处理不一致就会引发严重后果” 的关键逻辑节点,优先分配测试资源。

3. 通道分层分级覆盖

按 “调用频率 × 故障影响” 将通道分为三级:

- 一级通道(高频核心通道,如主交易终端、核心 API):100% 覆盖全场景;

- 二级通道(低频功能通道,如批量处理接口、后台管理端):抽样覆盖核心控制点关联场景;

- 三级通道(临时 / 调试通道):仅验证基础功能,不做深度测试。

4. 同源场景对比测试

针对同一核心控制点,设计完全相同的业务输入参数(如相同资金余额、相同权限状态),在所有一级、二级通道同步执行,对比输出结果是否一致。重点关注 “通道 A 触发校验而通道 B 未触发”“通道 A 报错而通道 B 成功” 等不一致现象,直接定位逻辑分歧。

5. 边界场景 + 反向用例

在核心控制点叠加极端值测试(如资金余额为 0、负数,权限状态为 “临界开通 / 关闭”)和非法操作模拟(如越权访问、重复提交)。这类用例可跨通道复用,以低成本暴露开发人员对边界条件处理的差异(如某通道未做负数校验导致透支)。

综合示例:订单提交多通道测试

场景:某电商系统存在 “APP 下单”“网页端下单”“第三方平台接入下单” 三个订单提交通道,核心控制点为 “库存不足时禁止下单”。

识别通道:通过系统架构文档与业务流程梳理,确认三个主要业务通道,同时发现一个内部测试专用的 “快速下单通道”,将其列为三级通道。

锚定核心:库存校验直接影响商品库存准确性与用户体验,确定为一级核心控制点。

分级覆盖:APP 和网页端为一级通道(全场景覆盖),第三方平台接入为二级通道(抽样测试),内部测试通道仅验证基础下单功能。

同源对比:设置 “商品 A 库存剩余 10 件,同时提交 15 件订单” 场景,在 APP 和网页端同时提交订单。结果网页端提示 “库存不足”,APP 却下单成功,暴露出两通道库存校验逻辑不一致。

边界测试:使用 “商品 B 库存为 0,提交 1 件订单” 反向用例,测试第三方平台接入通道。发现该通道未触发库存校验,直接生成订单,暴露开发人员未处理库存为 0 的边界情况。

通过该策略,精准定位不同通道的逻辑漏洞,在降低测试成本的同时保障测试有效性。

总结

测试不同通道的逻辑一致性,无需复杂方法和高深技术,关键是覆盖所有相关通道。

实际案例中,问题往往因漏掉某个通道的测试而产生。对客户而言,这会导致正常功能无法使用,如此基础的疏漏会让客户对产品质量产生极大怀疑。

因此,核心功能测试必须做到:先识别全量通道,锚定核心控制点,按优先级覆盖,通过同源对比和边界测试验证,确保不遗漏任何关键通道,避免低级错误影响产品信誉。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?