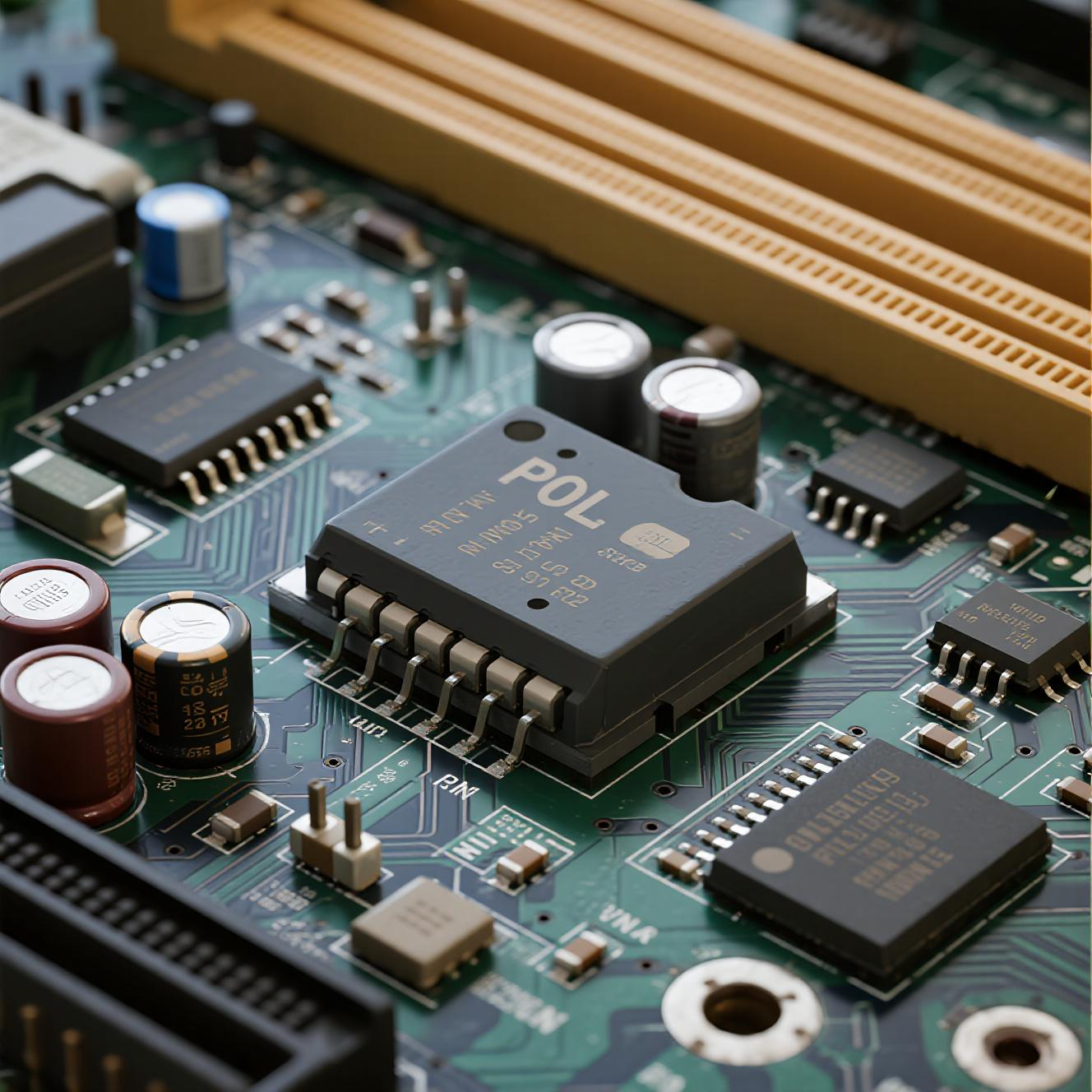

在追求更高性能与极致能效的电子系统设计中,电源架构的选择尤为关键。传统的集中式电源已难以满足现代复杂设备的需求,而点负载电源凭借其独特优势,正成为工程师手中的“利器”。本文将深入剖析POL电源的五大核心优势,揭示其如何显著提升系统整体性能和能效。

利器一:缩短供电路径,降低线路损耗

POL电源的核心特征在于“就地取电”——将电压转换模块放置在尽可能靠近负载芯片(如CPU、FPGA、ASIC)的位置。相较于集中式电源需要通过长距离PCB走线或线缆传输电流,POL方式极大地缩短了供电电流的流通路径。根据物理定律,电流流经路径越长、电阻越大,产生的损耗(IR压降和功率损耗)就越多。POL架构显著减小了路径阻抗,从而直接降低了传输过程中的无谓能量损耗,提升了系统效率。

利器二:精准电压供给,优化负载响应

现代高性能芯片对电压纹波和稳定性的要求极为苛刻。POL电源直接为负载“量身定制”所需电压,避免了在长距离传输中因阻抗、寄生电感/电容效应造成的电压跌落和噪声干扰。同时,它们能够更快速、更精准地响应负载芯片的瞬态电流需求(如CPU突发运算),提供干净、稳定的核心电压。这不仅提高了电源质量,也间接保障了芯片在额定电压下稳定发挥最佳性能。

利器三:实现模块化设计,提升灵活性与热管理

集中式电源一旦选定,难以更改。POL架构则天然支持模块化设计。工程师可以根据不同负载点的具体需求(功率、电压),选用最匹配的POL模块,实现精细化的电源配给,避免“大马拉小车”的浪费。这种灵活布局更有利于整机热管理——功耗分布在各处POL模块而非单一点,避免了热点集中,降低了散热难度和风险,提升了系统整体可靠性。

利器四:按需供电,减少转换层级损耗

并非所有负载始终需要满功率运行。传统方案可能在中央进行一次转换后,直接提供给所有负载固定电压。POL电源则允许在多输入电压母线的架构下(如48V或12V),只在需要的时间和位置进行电压转换。例如,当某个处理器核心进入低功耗休眠状态时,其对应的POL模块可调整工作模式或关闭输出,极大地减少了空闲或低负载下的待机功耗。这种“随需而变”的能力,直接提升了系统的轻载效率。

利器五:降低系统噪声,简化布局布线

集中式大功率电源往往是系统内的主要电磁干扰(EMI)源之一。将高转换功率分散到多个小型POL模块后,每个模块的电流纹波和磁场辐射水平显著降低。这不仅有助于满足日益严苛的EMC认证要求,也简化了PCB的设计难度——高频开关电流回路被限制在更小的局部区域内,大大减少了对高速信号走线的潜在串扰风险,使得系统信号完整性更佳。

结语

点负载电源并非简单的空间位置调整,而是一次电源架构的革新。通过缩短供电路径、精准匹配负载、支持模块化灵活设计、按需动态供电以及有效降低系统噪声这“五大利器”,POL方案在提升系统整体性能(稳定性、响应速度) 和 显著改善能效(降低传输损耗、待机功耗) 方面展现出无可比拟的优势。面对高性能、低功耗、高密度的电子系统发展趋势,POL电源正成为不可或缺的关键技术解决方案。

365

365

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?