注:本文为 “计算机数值计算” 相关合辑。

略作重排,如有内容异常,请看原文。

计算机是如何进行计算的?(一)

了不起的盖茨比。于 2022-03-03 15:30:17 发布

1. 写在前面

已知计算机的核心功能是数据的采集、处理与输出。但数据在计算机内部如何实现计算与处理,仍是待解答的关键问题。

2. 前言

计算机中的“字”由“位”构成,因此字可表示为二进制数。整数能够以十进制或二进制形式表示,但其他常用数值(如小数、大数等)的表示方式仍需明确,具体需解决以下问题:

- 如何表示小数及其他实数?

- 运算结果超出硬件可表示范围时,应如何处理?

- 硬件层面如何具体实现乘法与除法运算?

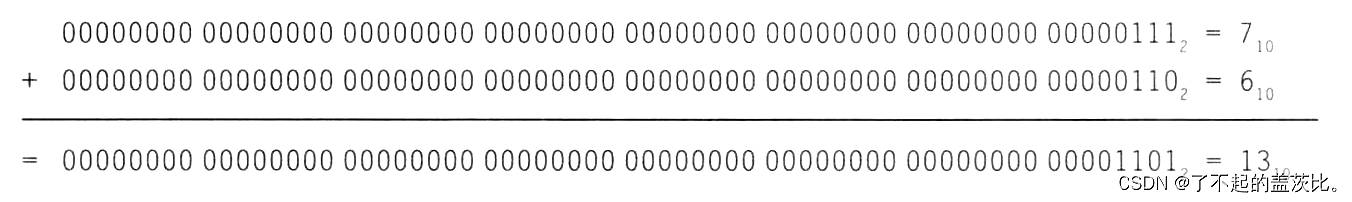

3. 加法和减法

加法是计算机的基础运算,其过程与手工计算一致:数字从右至左逐位相加,并将进位传递至左侧相邻位。减法运算同样通过加法实现,只需将被减数取反后与减数相加即可。

硬件的字长存在固定限制(如 64 位),当运算结果超出该限制时,会发生“溢出”。关于溢出的判定规则如下:

- 加法溢出判定:当两个不同符号的操作数相加时,不会发生溢出。因为此时总和的绝对值必然小于其中绝对值较大的操作数,不会超出字长限制;仅当两个同符号操作数相加时,才可能因总和绝对值超出字长而溢出。

- 减法溢出判定:当两个同符号的操作数相减时,不会发生溢出。因为同符号数相减本质上等价于异符号数相加,与加法中“异号数相加无溢出”的原理一致;仅当异符号数相减时,才可能发生溢出。

3.1 溢出的检测方法

- 加法溢出:若两个正数相加结果为负数,或两个负数相加结果为正数,则判定为溢出。

- 减法溢出:若正数减负数结果为负数,或负数减正数结果为正数,则判定为溢出。

上述检测方法适用于二进制补码表示的有符号整数。对于无符号整数,其通常用于表示内存地址(忽略溢出),但编译器可通过分支指令轻松检测其溢出:

- 加法溢出:若总和小于任一加数,则判定为溢出。

- 减法溢出:若差值大于被减数,则判定为溢出。

3.2 小结

无论采用何种数值表示形式,计算机的有限字长决定了算术运算可能产生“溢出”(即结果超出固定字长的表示范围)。无符号数的溢出检测较简单,但因其常用于地址运算(程序通常无需检测地址溢出),故溢出常被忽略;二进制补码的溢出检测难度更高,但部分软件系统需识别溢出,因此当前所有计算机均支持溢出检测功能。

需注意:加法运算的速度取决于进位传递至高位的速度。现有多种进位预测方案可优化该速度,最坏情况下进位时间为加法器位长的 log 2 \log_2 log2 函数。这类预测信号的速度更快(因需经过的逻辑门更少),但需额外的逻辑门以确保进位预测的准确性。

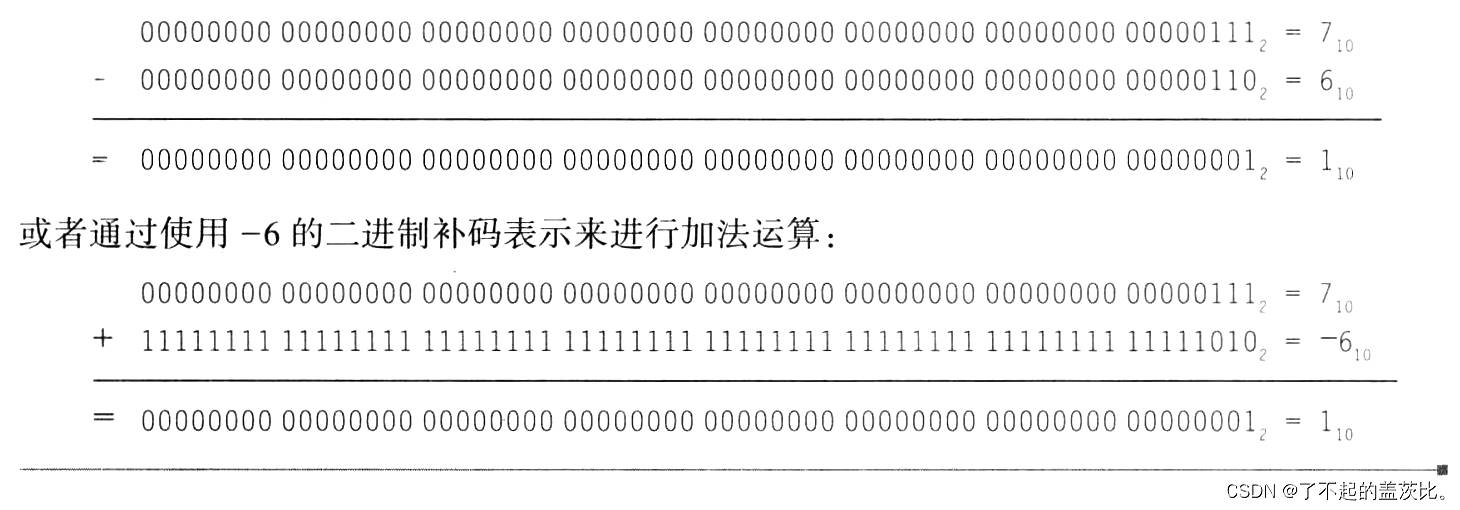

4. 乘法

首先回顾十进制手工乘法的步骤与操作数定义:乘法运算中,参与运算的两个数分别称为“被乘数”与“乘数”,运算结果称为“积”。手工乘法的核心步骤为:从右至左选取乘数的每一位,用该位与被乘数相乘,得到的中间结果相对于前一中间结果左移 1 位,最终将所有中间结果相加得到积。

4.1 乘法的位数特性

忽略符号位时, n n n 位被乘数与 m m m 位乘数的积需 n + m n+m n+m 位表示(以覆盖所有可能结果)。因此,与加法类似,乘法也存在溢出问题——若用 64 位存储两个 64 位数的乘积(实际需 128 位),则会发生溢出。

4.2 二进制乘法的简化性

二进制数仅包含 0 和 1,因此每一步乘法可简化为两种操作:

- 若乘数位为 1,则将被乘数(即 1 × 被乘数 1 \times 被乘数 1×被乘数)复制到对应位置;

- 若乘数位为 0,则将 0(即 0 × 被乘数 0 \times 被乘数 0×被乘数)置于对应位置。

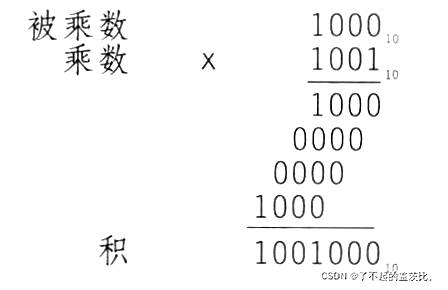

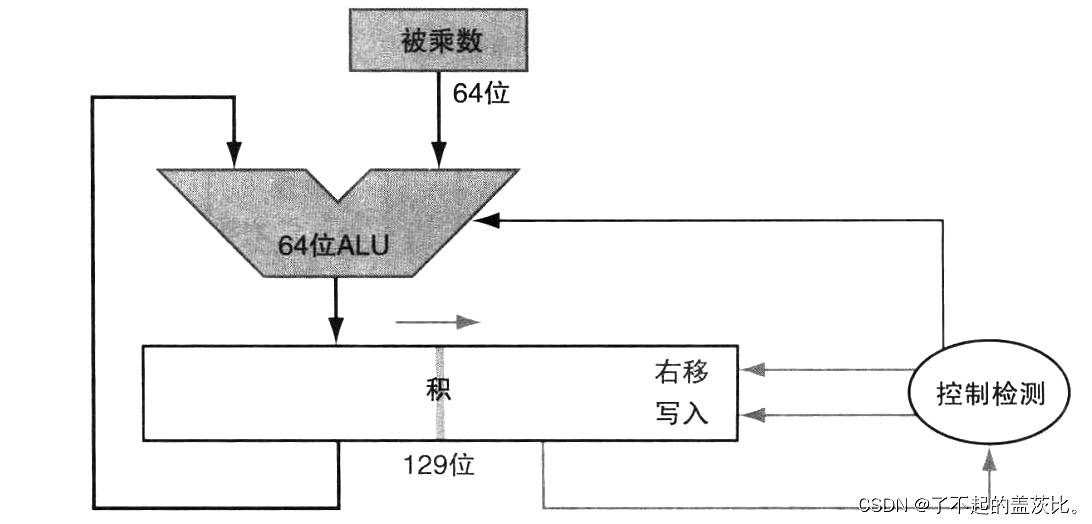

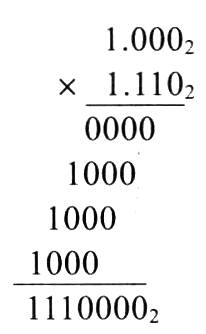

4.1 串行版的乘法算法及其硬件实现

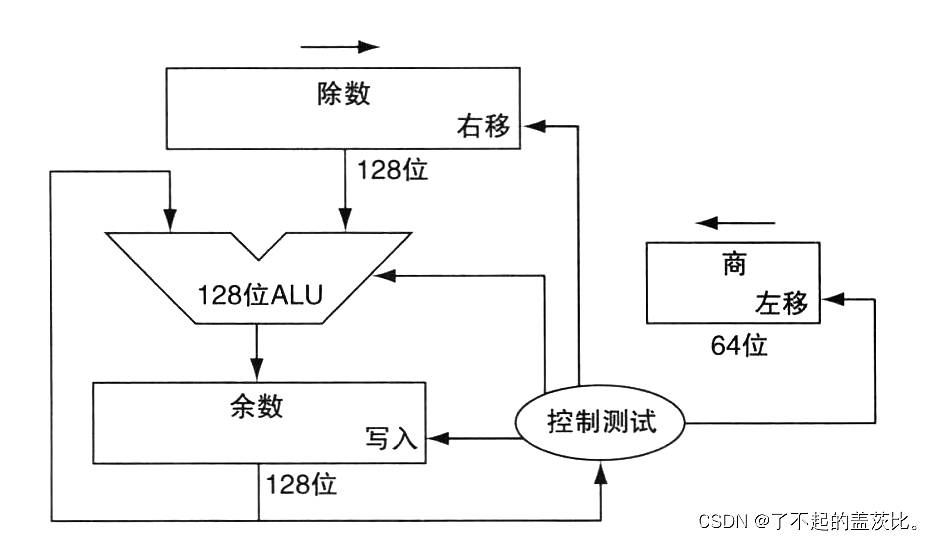

假设乘数存储于 64 位乘法寄存器,128 位乘积寄存器初始化为 0。根据手工乘法逻辑,每一步需将被乘数左移 1 位以与中间结果对齐,64 步后被乘数需左移 64 位,因此需 128 位被乘数寄存器(初始时右 64 位为被乘数,左 64 位为 0),每步左移 1 位以实现与乘积寄存器中间结果的对齐及累加。

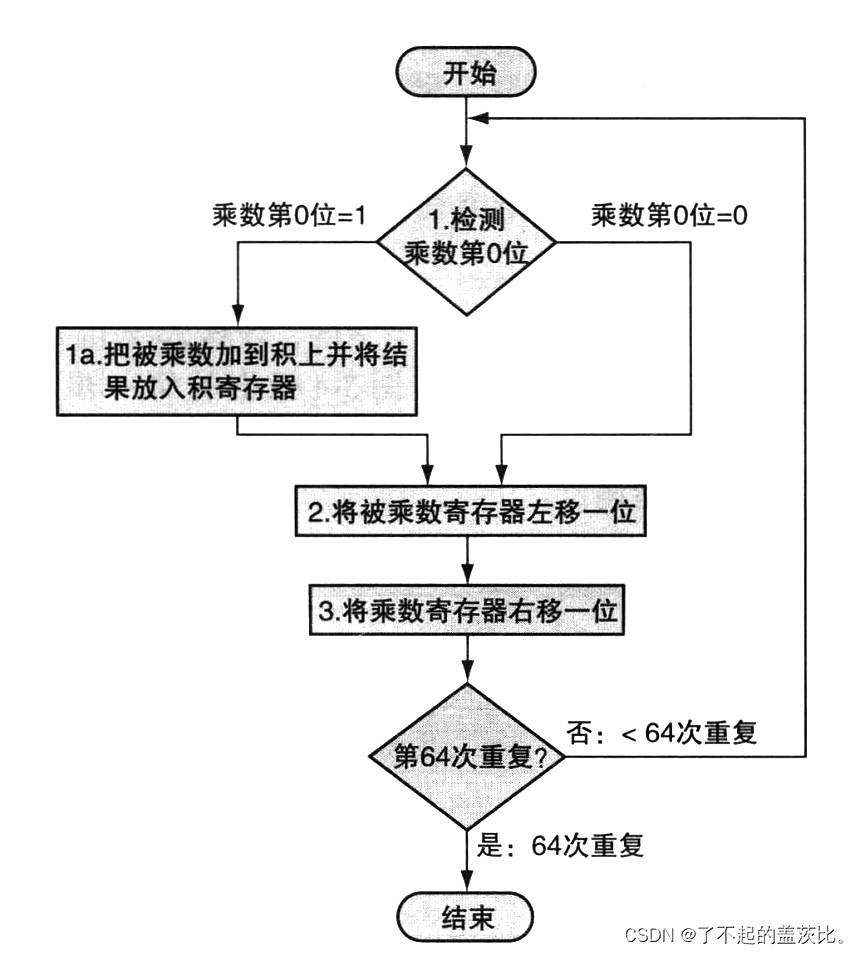

核心步骤(共 64 次迭代)

- 检测乘数最低位(第 0 位):若为 1,则将被乘数加到乘积寄存器;若为 0,则不执行加法。

- 被乘数寄存器左移 1 位:模拟手工乘法中中间结果的左移操作。

- 乘数寄存器右移 1 位:为下一次迭代准备待检测的乘数位。

若每步耗时 1 个时钟周期,该算法计算两个 64 位数的乘积需约 200 个时钟周期。通过并行优化(如加法与移位操作并行执行),可将每步耗时降至 1 个时钟周期;进一步观察寄存器与加法器的未使用部分,可将其位长减半,以优化硬件结构。

4.2 带符号乘法

带符号乘法的核心思路是“符号分离计算”:

- 先将被乘数与乘数转换为正数,记录其原始符号;

- 采用无符号乘法算法计算绝对值的乘积;

- 根据原始符号确定最终结果的符号(同号为正,异号为负)。

需注意:符号位不参与乘法运算,仅需对数值位迭代 31 次(针对 32 位系统)或 63 次(针对 64 位系统)。

4.3 快速乘法

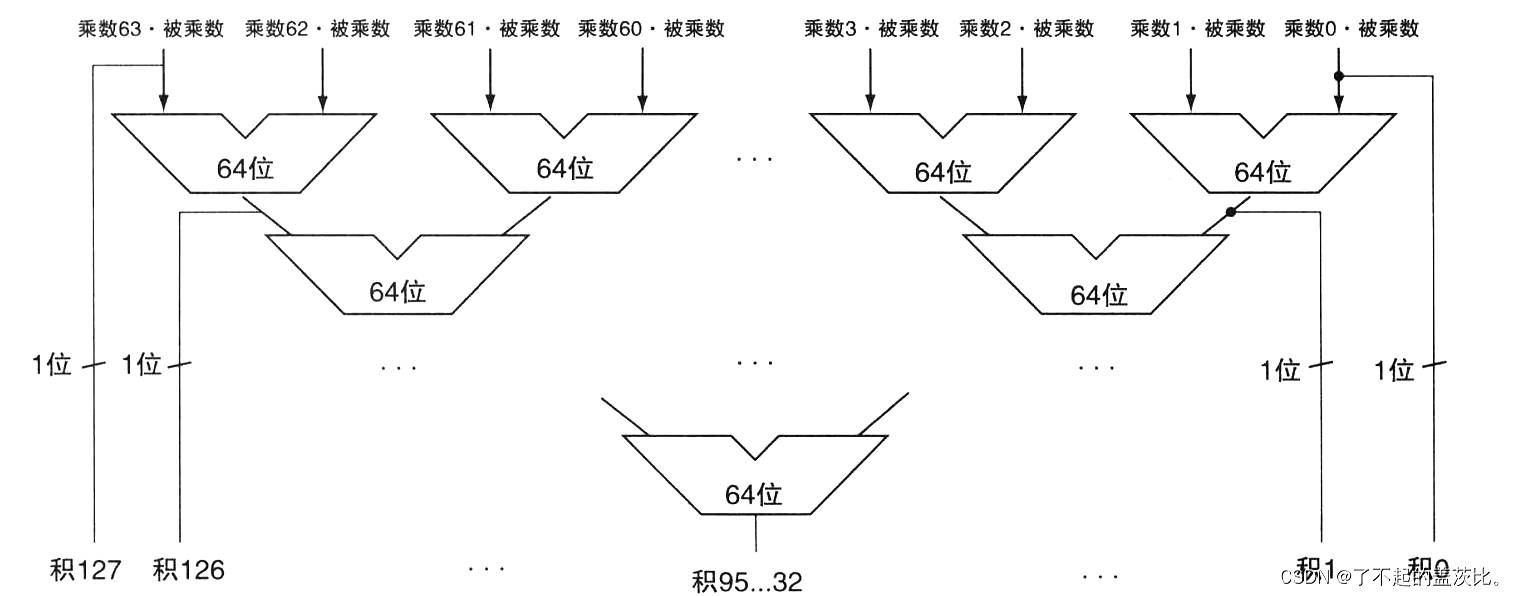

根据摩尔定律,硬件资源的丰富性使并行乘法成为可能。快速乘法的核心是“并行生成部分积并累加”:

- 同时检测 64 个乘数位,为每个乘数位配置一个 64 位加法器;

- 加法器的一个输入为“被乘数与对应乘数位的相与结果”(乘数位为 1 时为被乘数,为 0 时为 0),另一个输入为前一个加法器的输出;

- 将 64 个加法器组织为并行树结构,仅需等待 log 2 ( 64 ) = 6 \log_2(64) = 6 log2(64)=6 次 64 位加法的时间(而非 64 次串行加法)。

实际应用中,通过“进位保留加法器”可进一步缩短乘法时间,且该结构易于流水化,支持同时处理多个乘法运算。

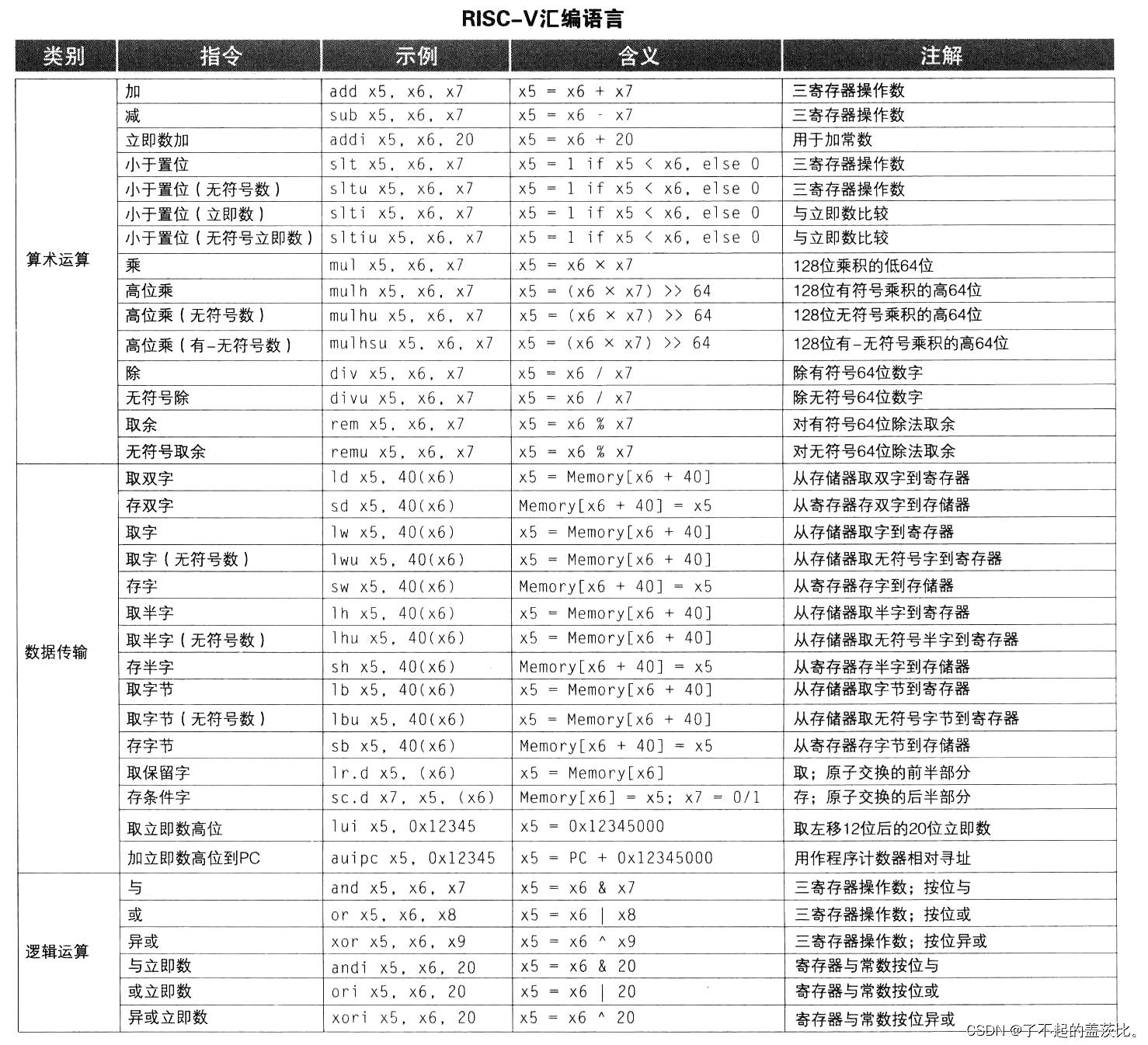

4.4 RISC-V 中的乘法

为生成 128 位带符号或无符号乘积,RISC-V 提供 4 条核心乘法指令,具体功能如下表所示:

| 指令 | 功能描述 |

|---|---|

mul | 计算两个 64 位数的乘积,返回低 64 位结果(适用于获取 64 位整数积) |

mulh | 计算两个带符号 64 位数的乘积,返回高 64 位结果 |

mulhu | 计算两个无符号 64 位数的乘积,返回高 64 位结果 |

mulhsu | 计算一个带符号、一个无符号 64 位数的乘积,返回高 64 位结果 |

4.5 总结

乘法硬件的核心逻辑是“移位与累加”,编译器甚至可直接使用移位指令实现“乘以 2 2 2 的幂”的运算(如左移 k k k 位等价于乘以 2 k 2^k 2k)。通过增加硬件资源实现并行加法,可显著提升乘法运算速度。

5. 除法

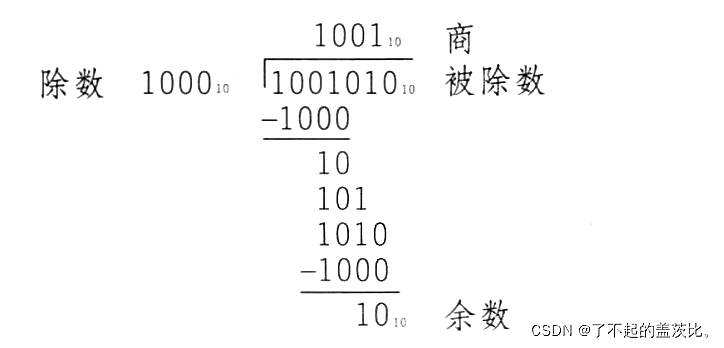

除法是乘法的逆运算,其使用频率较低且存在特殊情况(如除以 0 为无效操作)。首先回顾十进制手工长除法的操作数定义:参与运算的两个数分别称为“被除数”与“除数”,运算结果分为“商”(整数部分)和“余数”(剩余部分),三者满足关系式:

被除数

=

商

×

除数

+

余数

\text{被除数} = \text{商} \times \text{除数} + \text{余数}

被除数=商×除数+余数

其中,余数的绝对值小于除数。部分程序会仅使用除法指令获取余数,而忽略商。

5.1 二进制除法的简化性

二进制数仅包含 0 和 1,因此每一步仅需判断“除数能否从当前被除数中减去”:若能,则商的对应位为 1;若不能,则为 0,简化了除法运算逻辑。

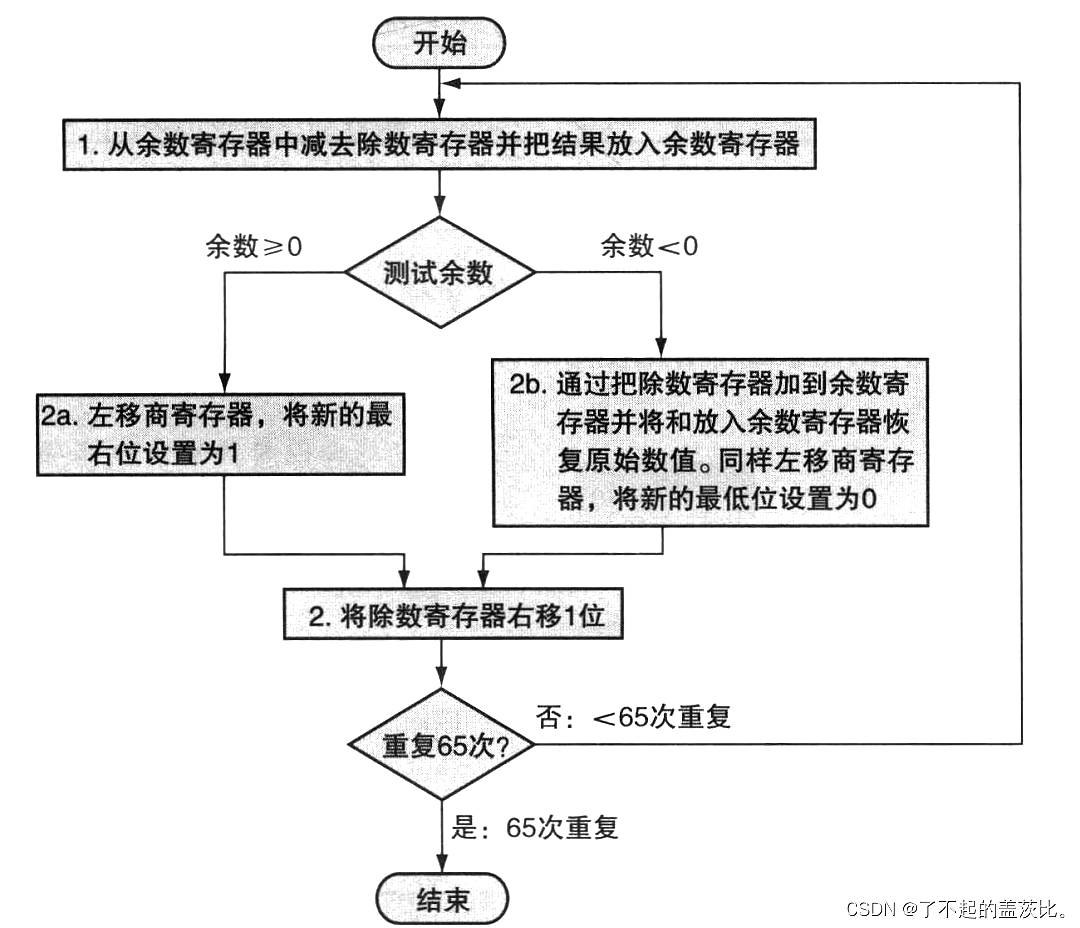

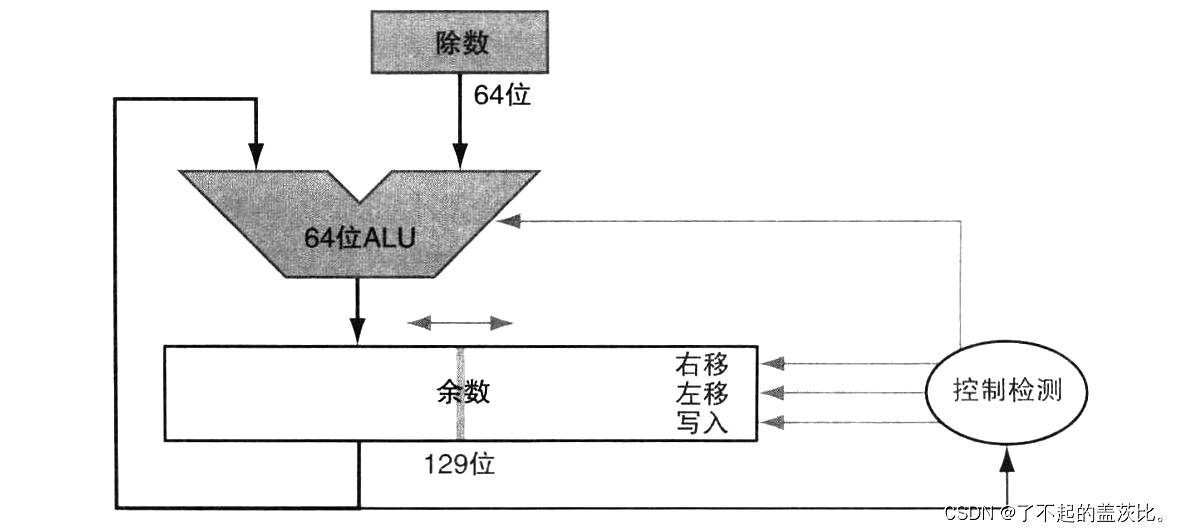

5.1 除法算法及其硬件实现

假设商寄存器(64 位)初始化为 0,除数需存储于 128 位除数寄存器的左半部分(每步右移 1 位以与被除数对齐),余数寄存器初始化为被除数(64 位,左 64 位补 0)。

核心步骤(共 64 次迭代)

- 余数寄存器减去除数寄存器的左半部分(实现“比较除数与当前余数”);

- 判定减法结果:

- 若结果为正(或零):说明除数小于等于当前余数,将商寄存器的最低位置 1(步骤 2a);

- 若结果为负:说明除数大于当前余数,将除数加回余数以恢复原始值,并将商寄存器的最低位置 0(步骤 2b);

- 除数寄存器右移 1 位,为下一次迭代对齐除数与余数;

- 商寄存器左移 1 位,为下一次商位预留位置。

迭代完成后,余数寄存器存储最终余数,商寄存器存储最终商。通过“移位、减法与商位更新并行执行”及“减半加法器与寄存器位长”,可进一步优化算法速度与硬件成本。

5.2 有符号除法

有符号除法的核心规则是“符号分离计算 + 余数符号与被除数一致”:

-

记录被除数与除数的原始符号,将两者转换为正数后执行无符号除法;

-

根据原始符号确定商的符号(同号为正,异号为负);

-

调整余数的符号,使其与被除数的符号一致(即使商的绝对值发生微小调整,也需满足

被除数 = 商 × 除数 + 余数 \text{被除数} = \text{商} \times \text{除数} + \text{余数} 被除数=商×除数+余数 且 ∣ 余数 ∣ < ∣ 除数 ∣ |\text{余数}| < |\text{除数}| ∣余数∣<∣除数∣)

示例(以 ± 7 ÷ ± 2 \pm7 \div \pm2 ±7÷±2 为例)

- + 7 ÷ + 2 +7 \div +2 +7÷+2:商 = + 3 +3 +3,余数 = + 1 +1 +1(满足 7 = 3 × 2 + 1 7 = 3 \times 2 + 1 7=3×2+1);

- − 7 ÷ + 2 -7 \div +2 −7÷+2:商 = − 3 -3 −3,余数 = − 1 -1 −1(满足 − 7 = ( − 3 ) × 2 + ( − 1 ) -7 = (-3) \times 2 + (-1) −7=(−3)×2+(−1));

- + 7 ÷ − 2 +7 \div -2 +7÷−2:商 = − 3 -3 −3,余数 = + 1 +1 +1(满足 7 = ( − 3 ) × ( − 2 ) + 1 7 = (-3) \times (-2) + 1 7=(−3)×(−2)+1);

- − 7 ÷ − 2 -7 \div -2 −7÷−2:商 = + 3 +3 +3,余数 = − 1 -1 −1(满足 − 7 = 3 × ( − 2 ) + ( − 1 ) -7 = 3 \times (-2) + (-1) −7=3×(−2)+(−1))。

5.3 快速除法

与乘法不同,除法难以通过简单的并行加法加速——因为每一步需依赖前一步减法结果的符号(无法并行生成所有商位)。当前快速除法的核心思路是“预测多位商并纠正错误”,通过预先猜测 2~4 位商,再根据实际结果调整,以减少迭代次数,提升速度。

5.4 RISC-V 中的除法

为处理有符号与无符号整数除法,RISC-V 提供 4 条核心除法与余数指令,具体功能如下表所示:

| 指令 | 功能描述 |

|---|---|

div | 计算两个带符号 64 位数的商,返回整数商(截断为 0 方向) |

divu | 计算两个无符号 64 位数的商,返回整数商 |

rem | 计算两个带符号 64 位数的余数,余数符号与被除数一致 |

remu | 计算两个无符号 64 位数的余数 |

5.5 总结

RISC-V 为乘法与除法提供独立的 64 位寄存器支持。除法运算的加速依赖于“多位商预测与纠错”,通过减少迭代次数提升运算效率。

6. 写在最后

前文已完整介绍整数的加法、减法、乘法与除法运算,下一节将聚焦浮点数的计算方法,包括浮点表示、加法、减法、乘法与除法。

计算机是如何进行计算的?(二)

了不起的盖茨比。已于 2022-03-04 16:19:01 修改

1. 写在前面

上一节已介绍整数的加法、减法、乘法与除法运算,本节将系统讲解浮点数的表示方法及四则运算。

2. 浮点运算

除有符号与无符号整数外,编程语言还支持小数(数学中称为“实数”)。实数的表示通常采用“科学记数法”——小数点左侧仅保留 1 个非零数字,此类表示称为“规格化数”(无前置零)。

对于二进制数,规格化的定义为:通过调整指数(即移位),使二进制小数点左侧仅保留 1 个非零数字(即 1)。此时,二进制小数点称为“二进制小数点”,支持此类数值的运算称为“浮点运算”(因二进制小数点位置可通过指数调整,并非固定),以区别于整数的“定点表示”。

2.1 浮点表示的核心优势

采用规格化科学记数法表示实数,具有以下三个核心优势:

- 简化数据交换:统一的表示格式使不同系统间的浮点数数据传输更便捷;

- 简化运算算法:规格化形式为浮点加法、乘法等运算提供统一的操作逻辑;

- 提升存储精度:消除无用的前置零,将节省的位用于存储更多有效数字,提高数据精度。

2.2 浮点表示的结构平衡

浮点数的表示需在“尾数字段”与“指数字段”的位数之间做平衡——固定字长下,若尾数字段增加 1 位,指数字段需减少 1 位,两者的功能差异如下:

- 尾数字段:存储小数部分(通常取值范围为 [ 0 , 1 ) [0,1) [0,1)),位数越多,小数精度越高;

- 指数字段:存储指数(含符号),位数越多,可表示的数值范围越大(即能表示更大或更小的数)。

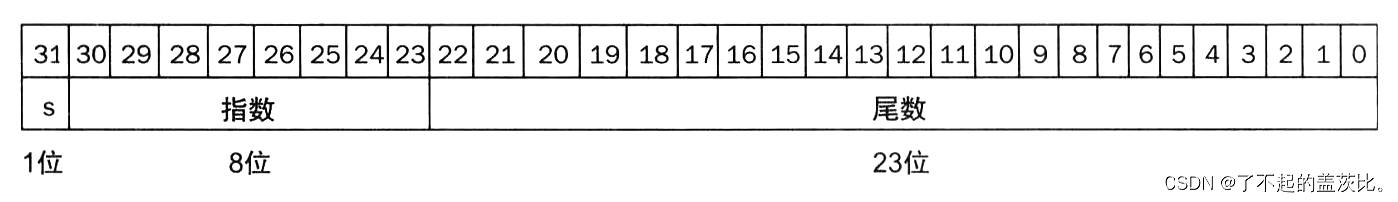

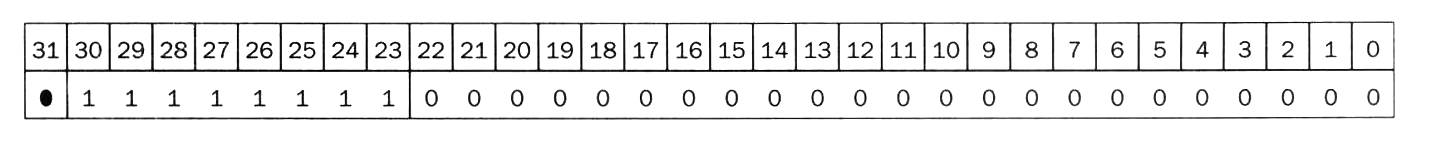

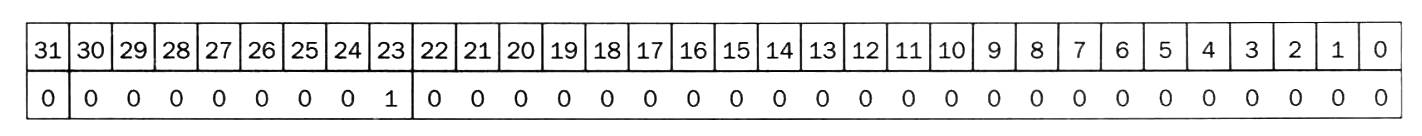

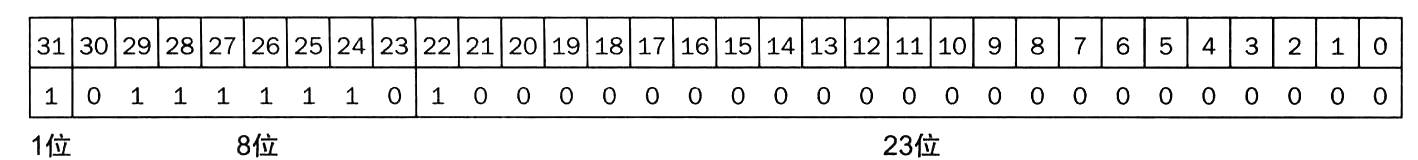

浮点数通常占用多个字长,以 RISC-V 采用的单精度浮点数(32 位)为例,其结构如下:

- 符号位(s):1 位,1 表示负数,0 表示正数;

- 指数字段:8 位,存储带偏移的指数(用于扩大表示范围);

- 尾数字段:23 位,存储小数部分(隐含整数部分为 1,见 2.3 节 IEEE 754 标准)。

这种“符号与数值分离”的表示方法称为“符号-数值表示法”。

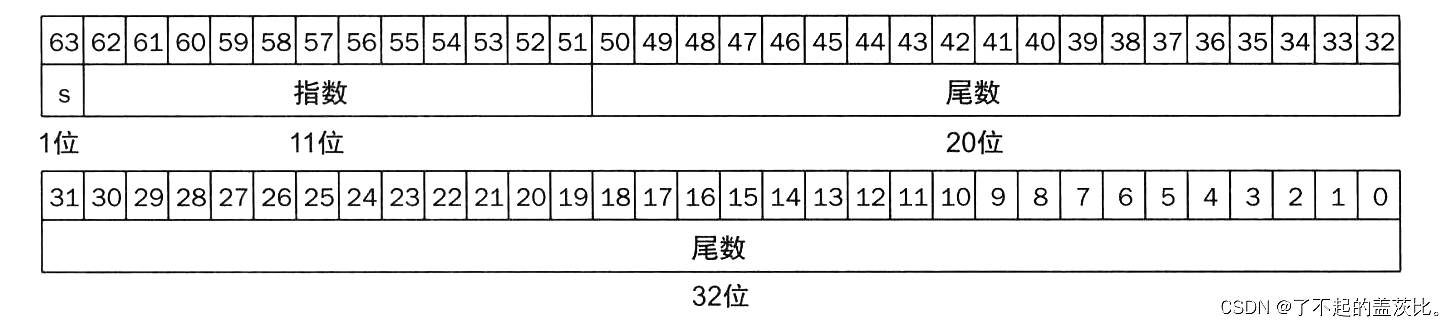

2.2.1 单精度与双精度的范围差异

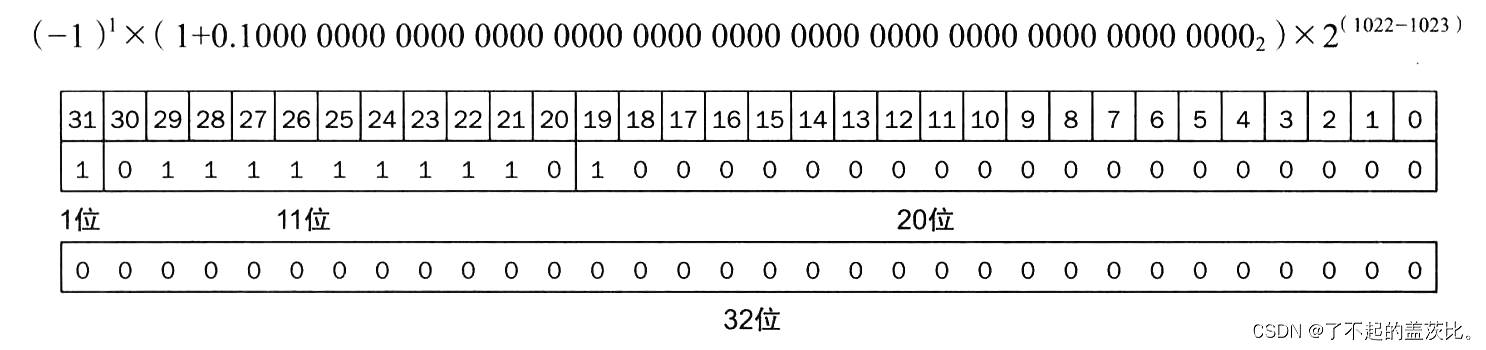

为扩大数值表示范围,引入“双精度浮点数”(64 位),其结构为:1 位符号位、11 位指数字段、52 位尾数字段。两种精度的数值范围对比如下:

- 单精度:可表示的数值范围约为 2 × 1 0 − 38 2 \times 10^{-38} 2×10−38 至 2 × 1 0 38 2 \times 10^{38} 2×1038;

- 双精度:可表示的数值范围约为 2 × 1 0 − 308 2 \times 10^{-308} 2×10−308 至 2 × 1 0 308 2 \times 10^{308} 2×10308。

需注意:浮点数的“溢出”分为两种情况:

- 上溢:数值过大,超出指数字段可表示的最大指数;

- 下溢:数值过小,超出指数字段可表示的最小指数(通常将下溢结果视为 0)。

2.3 IEEE 754 浮点数标准

RISC-V 的浮点格式遵循 IEEE 754 标准(1980 年后几乎所有计算机均采用该标准),其核心改进是“隐含整数位 1”,以进一步提升精度。

2.3.1 标准表示公式

IEEE 754 规格化浮点数的表示公式为:

(

−

1

)

s

×

(

1

+

F

)

×

2

E

(-1)^s \times (1 + F) \times 2^E

(−1)s×(1+F)×2E

其中:

- s s s:符号位(0 为正,1 为负);

- F F F:尾数字段的值( 0 ≤ F < 1 0 \leq F < 1 0≤F<1),若尾数字段的各位从左至右为 f 1 , f 2 , . . . , f 23 f_1, f_2, ..., f_{23} f1,f2,...,f23(单精度),则 F = f 1 × 2 − 1 + f 2 × 2 − 2 + . . . + f 23 × 2 − 23 F = f_1 \times 2^{-1} + f_2 \times 2^{-2} + ... + f_{23} \times 2^{-23} F=f1×2−1+f2×2−2+...+f23×2−23;

- E E E:指数字段对应的实际指数(需通过偏移值调整,见 2.3.3 节)。

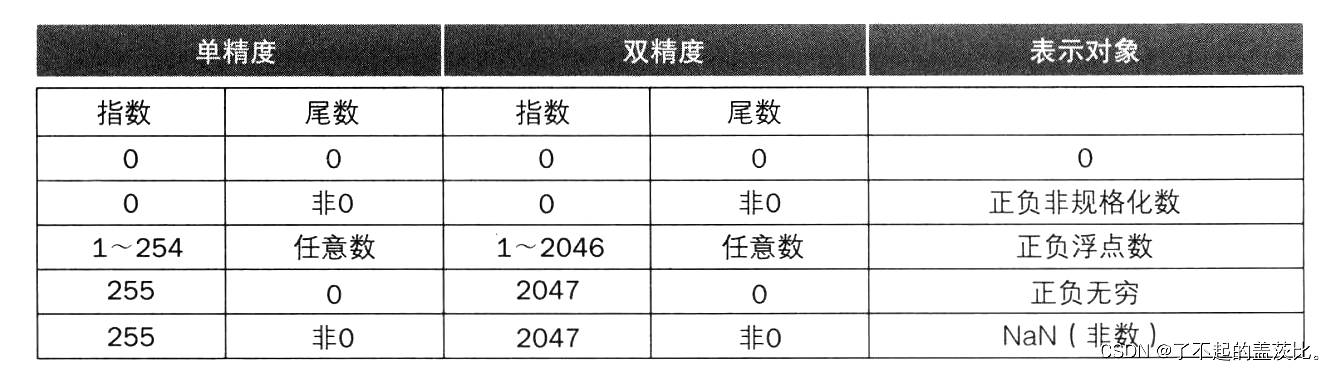

2.3.2 特殊值表示

IEEE 754 标准还定义了特殊值,以处理异常运算结果:

- NaN(Not a Number):表示无效运算结果,如 0 / 0 0/0 0/0、 ∞ − ∞ \infty - \infty ∞−∞ 等;

- 无穷大( ∞ \infty ∞):表示超出最大范围的正数或负数(如 1 / 0 1/0 1/0 为 + ∞ +\infty +∞, − 1 / 0 -1/0 −1/0 为 − ∞ -\infty −∞)。

2.3.3 指数的偏移表示

为简化浮点数的排序(可复用整数比较硬件),IEEE 754 采用“偏移表示法”存储指数——将实际指数加上一个固定偏移值,转化为无符号数存储,规则如下:

- 单精度:偏移值为 127,即存储的指数值 = 实际指数 E + 127 E + 127 E+127;

- 双精度:偏移值为 1023,即存储的指数值 = 实际指数 E + 1023 E + 1023 E+1023。

偏移表示法的优势:最小负指数对应存储值为 0,最大正指数对应存储值为全 1,确保“指数越大,存储的无符号数越大”,与整数比较逻辑一致。

例如:单精度下,实际指数

E

=

−

1

E = -1

E=−1 时,存储值为

−

1

+

127

=

126

-1 + 127 = 126

−1+127=126(二进制 01111110);实际指数

E

=

1

E = 1

E=1 时,存储值为

1

+

127

=

128

1 + 127 = 128

1+127=128(二进制 10000000),符合“指数越大,存储值越大”的逻辑。

2.3.4 浮点表示示例(以十进制 -0.75 为例)

以单精度和双精度格式表示十进制数 − 0.75 -0.75 −0.75,步骤如下:

-

十进制转二进制: − 0.7 5 10 = − 3 / 4 10 = − 1 1 2 / 2 10 2 = − 0.1 1 2 -0.75_{10} = -3/4_{10} = -11_2 / 2^2_{10} = -0.11_2 −0.7510=−3/410=−112/2102=−0.112;

-

规格化二进制: − 0.1 1 2 = − 1. 1 2 × 2 − 1 -0.11_2 = -1.1_2 \times 2^{-1} −0.112=−1.12×2−1(满足“小数点左侧仅 1 个非零数字”);

-

匹配 IEEE 754 公式:

- 符号位 s = 1 s = 1 s=1(负数);

- 尾数字段

F

=

0.

1

2

F = 0.1_2

F=0.12(因

1

+

F

=

1.

1

2

1 + F = 1.1_2

1+F=1.12,故

F

=

0.

1

2

F = 0.1_2

F=0.12,单精度下尾数字段补 22 个 0,即

100...000(共 23 位)); - 实际指数

E

=

−

1

E = -1

E=−1,单精度存储指数值 =

−

1

+

127

=

126

-1 + 127 = 126

−1+127=126(二进制

01111110);

-

单精度最终表示:符号位

1+ 指数01111110+ 尾数100...000,即二进制10111111010000000000000000000000;

-

双精度表示:偏移值为 1023,存储指数值 = − 1 + 1023 = 1022 -1 + 1023 = 1022 −1+1023=1022(11 位二进制

01111111110),尾数字段 F = 0. 1 2 F = 0.1_2 F=0.12(补 51 个 0,共 52 位),最终为符号位1+ 指数01111111110+ 尾数100...000。

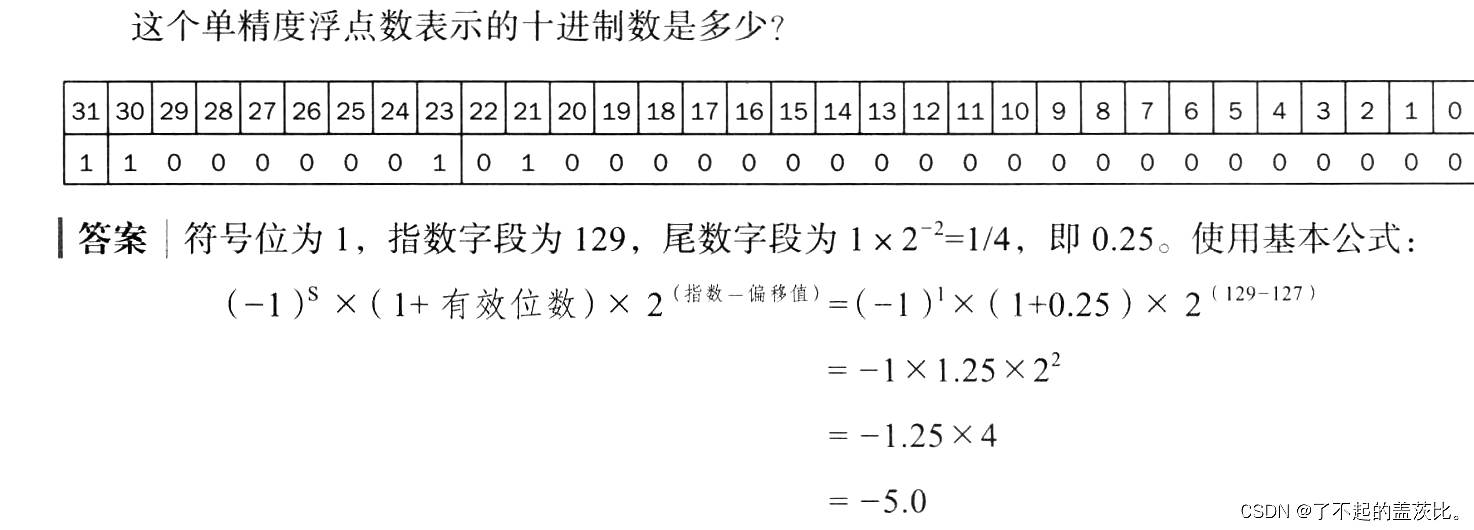

将二进制浮点数转换为十进制浮点数

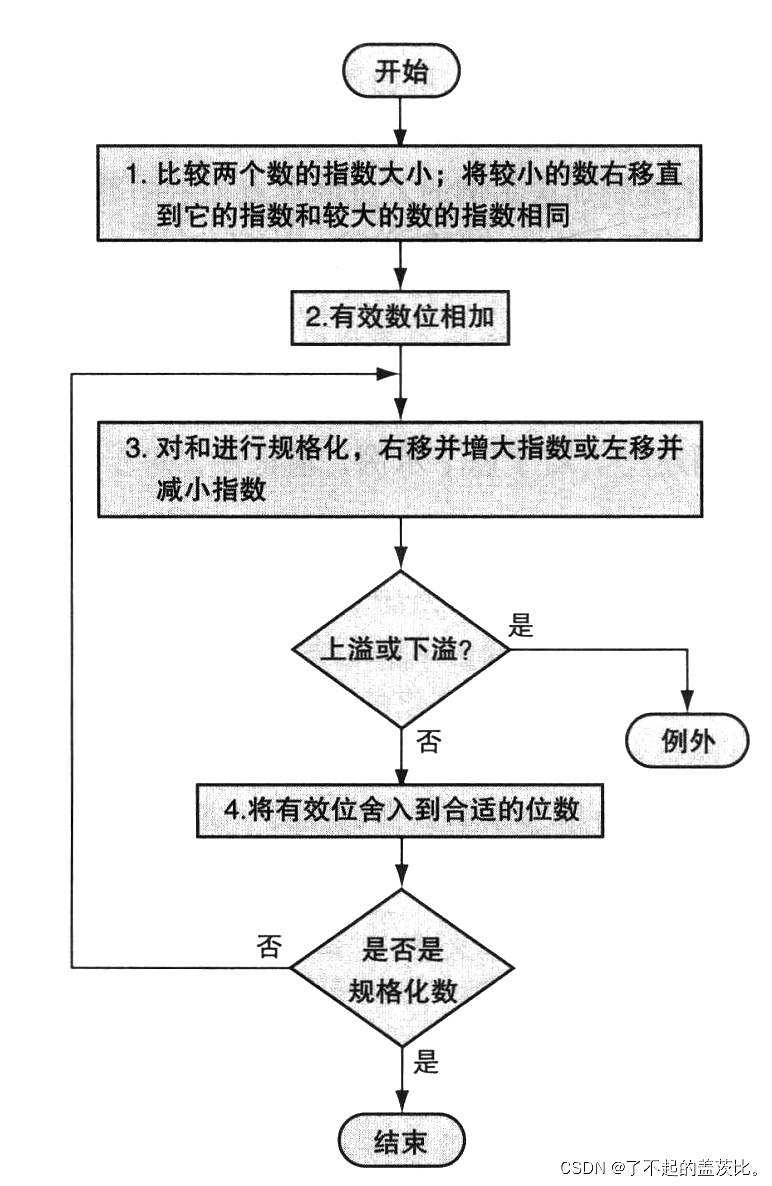

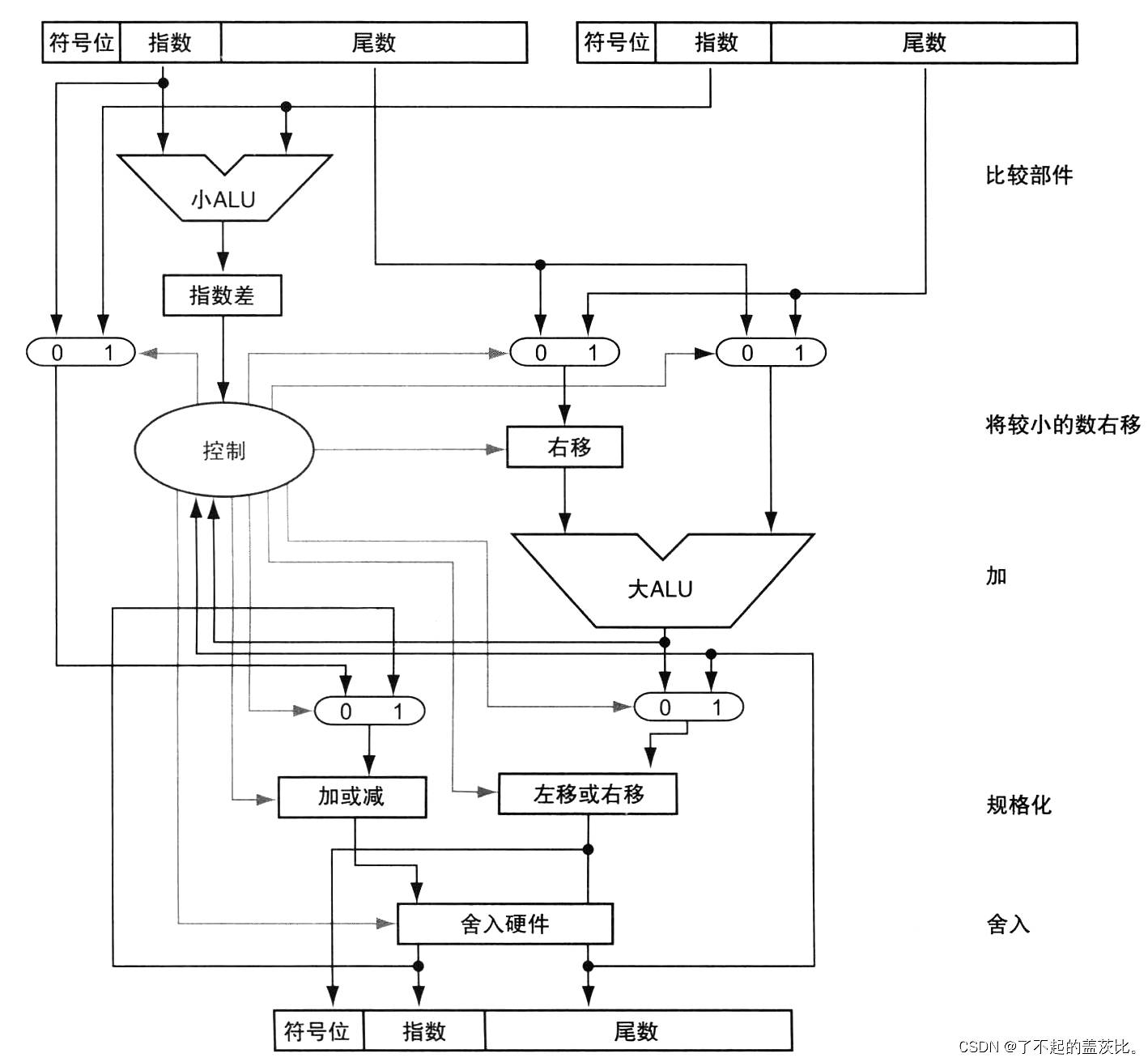

2.4 浮点加法

浮点加法的核心是“对齐指数”——使两个数的指数相同,再对尾数进行加法运算,具体步骤如下(以十进制科学记数法为例,假设有效数字保留 4 位,指数保留 2 位):

示例:计算 9.999 × 1 0 1 + 1.610 × 1 0 − 1 9.999 \times 10^1 + 1.610 \times 10^{-1} 9.999×101+1.610×10−1

-

步骤 1:对齐指数

选择指数较大的数( 9.999 × 1 0 1 9.999 \times 10^1 9.999×101,指数为 1),将指数较小的数( 1.610 × 1 0 − 1 1.610 \times 10^{-1} 1.610×10−1)的尾数右移,使指数变为 1:

1.610 × 1 0 − 1 = 0.1610 × 1 0 0 = 0.01610 × 1 0 1 1.610 \times 10^{-1} = 0.1610 \times 10^0 = 0.01610 \times 10^1 1.610×10−1=0.1610×100=0.01610×101

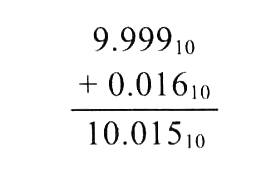

因有效数字仅保留 4 位,故调整后为 0.016 × 1 0 1 0.016 \times 10^1 0.016×101(舍去末尾的 10)。 -

步骤 2:尾数相加

将对齐后的两个数的尾数相加:

9.999 + 0.016 = 10.015 9.999 + 0.016 = 10.015 9.999+0.016=10.015

此时结果为 10.015 × 1 0 1 10.015 \times 10^1 10.015×101。

-

步骤 3:规格化结果

上述结果不符合规格化要求(小数点左侧需仅 1 个非零数字),需调整指数并移位尾数:

10.015 × 1 0 1 = 1.0015 × 1 0 2 10.015 \times 10^1 = 1.0015 \times 10^2 10.015×101=1.0015×102

此时需检测指数是否溢出( 2 2 2 在 2 位指数的表示范围内,无溢出)。 -

步骤 4:舍入尾数

因有效数字仅保留 4 位,对 1.0015 1.0015 1.0015 舍入(四舍五入),结果为 1.002 × 1 0 2 1.002 \times 10^2 1.002×102。

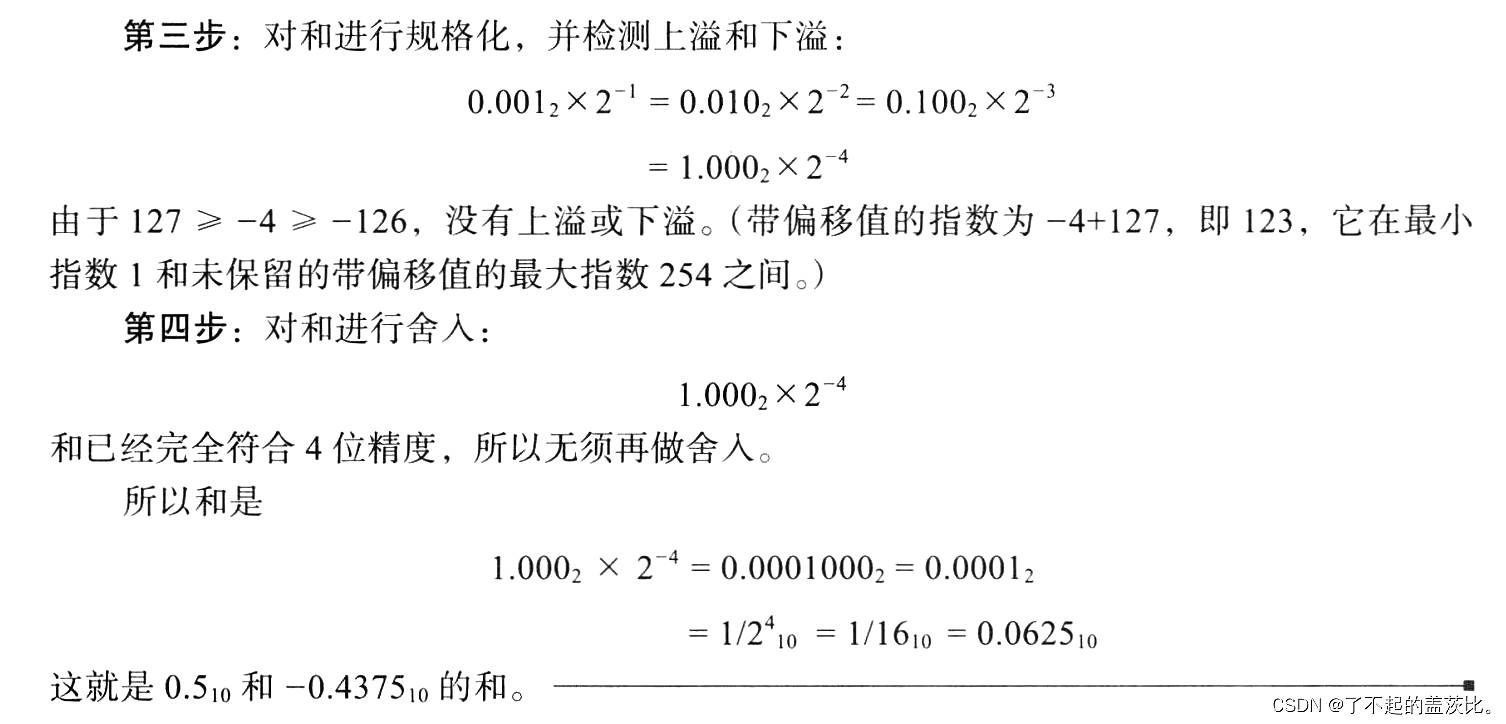

二进制浮点加法示例(计算 0. 5 10 + ( − 0.437 5 10 ) 0.5_{10} + (-0.4375_{10}) 0.510+(−0.437510))

-

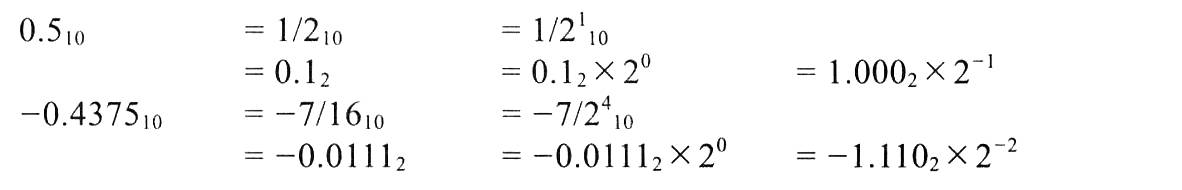

转换为规格化二进制:

0. 5 10 = 1.000 × 2 − 1 0.5_{10} = 1.000 \times 2^{-1} 0.510=1.000×2−1(单精度,4 位有效数字);

− 0.437 5 10 = − 0.011 1 2 = − 1.110 × 2 − 2 -0.4375_{10} = -0.0111_2 = -1.110 \times 2^{-2} −0.437510=−0.01112=−1.110×2−2(规格化后)。

-

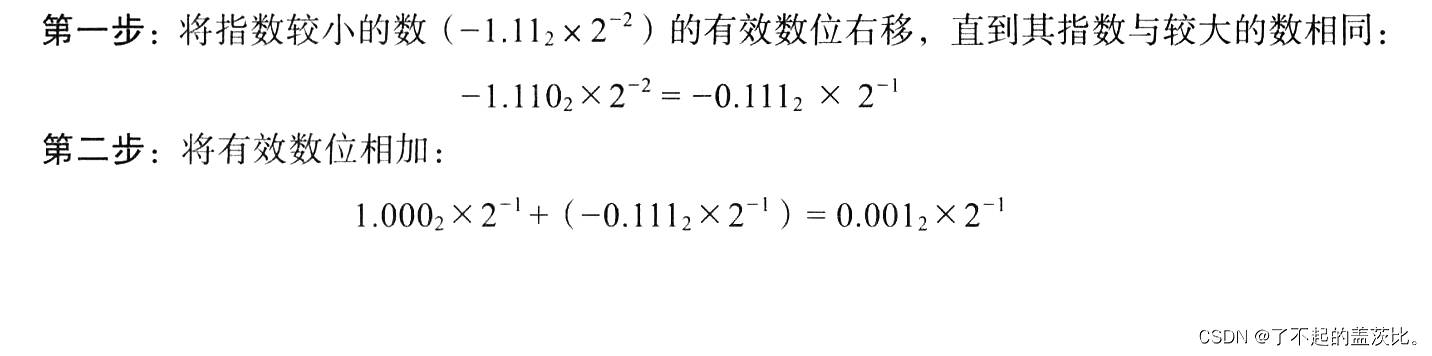

对齐指数:

指数较大的为 − 1 -1 −1,将 − 1.110 × 2 − 2 -1.110 \times 2^{-2} −1.110×2−2 的尾数右移 1 位,指数变为 − 1 -1 −1:

− 1.110 × 2 − 2 = − 0.1110 × 2 − 1 -1.110 \times 2^{-2} = -0.1110 \times 2^{-1} −1.110×2−2=−0.1110×2−1(保留 4 位有效数字,为 − 0.111 × 2 − 1 -0.111 \times 2^{-1} −0.111×2−1)。 -

尾数相加:

1.000 + ( − 0.111 ) = 0.881 1.000 + (-0.111) = 0.881 1.000+(−0.111)=0.881(二进制为 0.110 1 2 0.1101_2 0.11012),结果为 0.1101 × 2 − 1 0.1101 \times 2^{-1} 0.1101×2−1。 -

规格化与舍入:

结果已规格化( 0.1101 × 2 − 1 = 1.101 × 2 − 2 0.1101 \times 2^{-1} = 1.101 \times 2^{-2} 0.1101×2−1=1.101×2−2),有效数字为 4 位,无需舍入,最终结果为 1.101 × 2 − 2 1.101 \times 2^{-2} 1.101×2−2(十进制为 0.0625 0.0625 0.0625,与手工计算一致)。

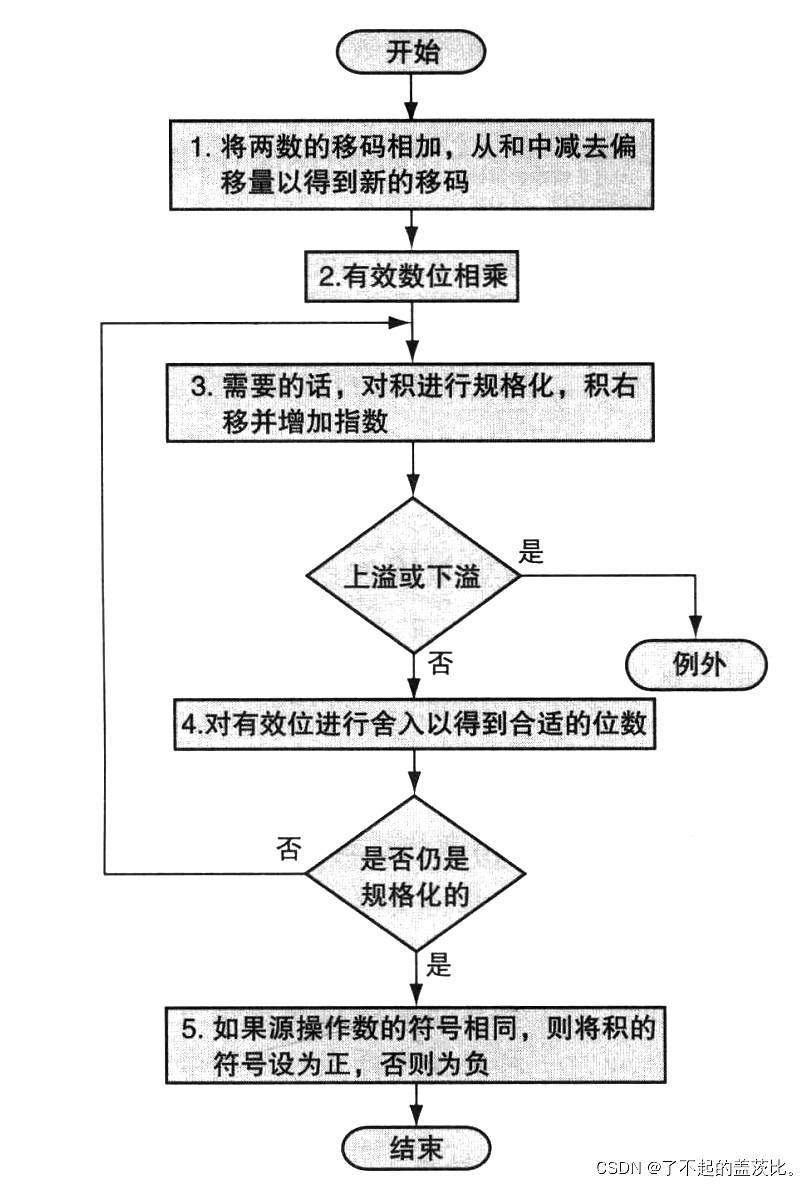

2.5 浮点乘法

浮点乘法的核心是“指数相加、尾数相乘”,无需对齐指数,具体步骤如下(以十进制科学记数法为例):

示例:计算 1.1110 × 1 0 10 × 9.200 × 1 0 − 5 1.1110 \times 10^{10} \times 9.200 \times 10^{-5} 1.1110×1010×9.200×10−5

-

步骤 1:计算指数

实际指数相加: 10 + ( − 5 ) = 5 10 + (-5) = 5 10+(−5)=5;

若用偏移表示(单精度,偏移值 127):

存储指数 1 = 10 + 127 = 137 10 + 127 = 137 10+127=137,存储指数 2 = − 5 + 127 = 122 -5 + 127 = 122 −5+127=122;

相加后需减去偏移值(避免重复偏移): 137 + 122 − 127 = 132 137 + 122 - 127 = 132 137+122−127=132(对应实际指数 132 − 127 = 5 132 - 127 = 5 132−127=5)。 -

步骤 2:计算尾数

将两个数的尾数相乘: 1.1110 × 9.200 = 10.2112 1.1110 \times 9.200 = 10.2112 1.1110×9.200=10.2112;

此时结果为 10.2112 × 1 0 5 10.2112 \times 10^5 10.2112×105。 -

步骤 3:规格化结果

调整为规格化形式: 10.2112 × 1 0 5 = 1.02112 × 1 0 6 10.2112 \times 10^5 = 1.02112 \times 10^6 10.2112×105=1.02112×106;

检测指数(6 在 2 位指数范围内,无溢出)。 -

步骤 4:舍入尾数

有效数字保留 4 位,对 1.02112 1.02112 1.02112 舍入,结果为 1.021 × 1 0 6 1.021 \times 10^6 1.021×106。 -

步骤 5:确定符号

两个操作数均为正数(符号位均为 0),故结果符号位为 0,最终结果为 + 1.021 × 1 0 6 +1.021 \times 10^6 +1.021×106。

二进制浮点乘法示例(计算 0. 5 10 × ( − 0.437 5 10 ) 0.5_{10} \times (-0.4375_{10}) 0.510×(−0.437510))

-

转换为规格化二进制:

0. 5 10 = 1.000 × 2 − 1 0.5_{10} = 1.000 \times 2^{-1} 0.510=1.000×2−1(单精度,4 位有效数字);

− 0.437 5 10 = − 1.110 × 2 − 2 -0.4375_{10} = -1.110 \times 2^{-2} −0.437510=−1.110×2−2。 -

计算指数

实际指数相加: − 1 + ( − 2 ) = − 3 -1 + (-2) = -3 −1+(−2)=−3;

偏移表示(单精度): ( − 1 + 127 ) + ( − 2 + 127 ) − 127 = 124 ( -1 + 127 ) + ( -2 + 127 ) - 127 = 124 (−1+127)+(−2+127)−127=124(对应实际指数 124 − 127 = − 3 124 - 127 = -3 124−127=−3)。 -

计算尾数

尾数相乘: 1.000 × 1.110 = 1.110000 1.000 \times 1.110 = 1.110000 1.000×1.110=1.110000(二进制);

结果为 1.110000 × 2 − 3 1.110000 \times 2^{-3} 1.110000×2−3(保留 4 位有效数字,为 1.110 × 2 − 3 1.110 \times 2^{-3} 1.110×2−3)。 -

规格化与舍入

结果已规格化,无溢出,无需舍入。 -

确定符号

操作数符号相反(一正一负),故结果符号位为 1,最终结果为 − 1.110 × 2 − 3 -1.110 \times 2^{-3} −1.110×2−3(十进制为 − 0.21875 -0.21875 −0.21875,与手工计算一致)。

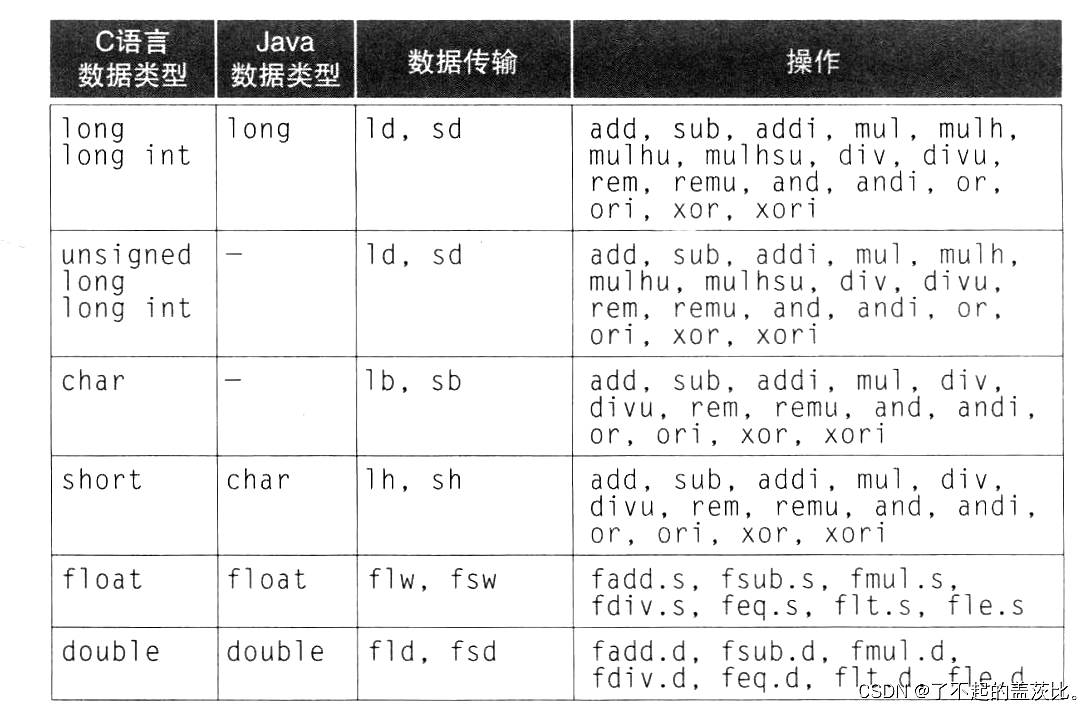

2.6 RISC-V 中的浮点指令

RISC-V 为浮点运算提供独立的指令集,涵盖加法、减法、乘法、除法、比较等操作,并配备独立的浮点寄存器(f0 ~ f31),具体指令分类如下:

2.6.1 基本运算指令

| 指令类型 | 单精度指令 | 双精度指令 | 功能描述 |

|---|---|---|---|

| 加法 | fadd.s | fadd.d | 两个浮点数相加 |

| 减法 | fsub.s | fsub.d | 两个浮点数相减 |

| 乘法 | fmul.s | fmul.d | 两个浮点数相乘 |

| 除法 | fdiv.s | fdiv.d | 两个浮点数相除 |

| 平方根 | fsqrt.s | fsqrt.d | 计算浮点数的平方根 |

2.6.2 比较指令

| 指令类型 | 单精度指令 | 双精度指令 | 功能描述 |

|---|---|---|---|

| 相等比较 | feq.s | feq.d | 判断两个浮点数是否相等,结果存入整数寄存器(1 为相等,0 为不相等) |

| 小于比较 | flt.s | flt.d | 判断第一个浮点数是否小于第二个,结果存入整数寄存器(1 为是,0 为否) |

| 小于等于比较 | fle.s | fle.d | 判断第一个浮点数是否小于等于第二个,结果存入整数寄存器(1 为是,0 为否) |

2.6.3 寄存器与数据传输指令

RISC-V 为浮点寄存器设计了独立的数据传输指令,以区分单精度(32 位)和双精度(64 位)数据:

| 数据类型 | 指令名称 | 功能描述 |

|---|---|---|

| 单精度 | flw | 从内存加载单精度浮点数到浮点寄存器 |

| 单精度 | fsw | 从浮点寄存器存储单精度浮点数到内存 |

| 双精度 | fld | 从内存加载双精度浮点数到浮点寄存器 |

| 双精度 | fsd | 从浮点寄存器存储双精度浮点数到内存 |

需注意:

- 浮点寄存器

f0 ~ f31为独立寄存器组,与整数寄存器x0 ~ x31无关联; - 单精度浮点数仅占用浮点寄存器的低 32 位,双精度浮点数占用完整 64 位;

- 与整数寄存器

x0固定为 0 不同,浮点寄存器f0无硬件固定值,需通过指令赋值。

2.7 精确算术与舍入

2.7.1 浮点数的近似性

与整数可精确表示范围内所有数值不同,浮点数仅能精确表示有限个数值(双精度浮点数最多可精确表示 2 53 2^{53} 253 个数值),绝大多数实数需通过“近似值”表示。其根本原因是:任意两个实数之间存在无穷多个实数,而浮点数的字长固定,无法覆盖所有可能值。

为降低近似误差,IEEE 754 标准定义了多种舍入方式,核心目标是使近似值尽可能接近真实值,常用舍入方式为“四舍五入到最近值”(默认方式)。

2.7.2 保护位与舍入位

为提升舍入精度,浮点运算的中间过程会保留额外的“保护位”和“舍入位”:

- 保护位:中间结果尾数右侧保留的第一位额外位,用于判断尾数的下一位数值;

- 舍入位:中间结果尾数右侧保留的第二位额外位,辅助保护位进行更精确的舍入判断。

示例:利用保护位与舍入位优化舍入结果

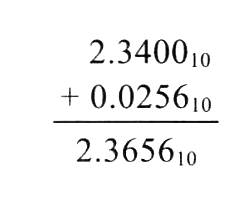

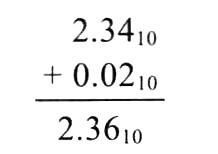

计算 2.56 × 1 0 0 + 2.34 × 1 0 2 2.56 \times 10^0 + 2.34 \times 10^2 2.56×100+2.34×102,假设有效数字保留 3 位,分别对比“有保护位/舍入位”与“无保护位/舍入位”的结果差异:

-

步骤 1:对齐指数

指数较大的数为 2.34 × 1 0 2 2.34 \times 10^2 2.34×102(指数=2),将 2.56 × 1 0 0 2.56 \times 10^0 2.56×100 调整为 0.0256 × 1 0 2 0.0256 \times 10^2 0.0256×102;- 有保护位/舍入位:保留后两位额外位(保护位=5,舍入位=6),记为 0.0256 × 1 0 2 0.0256 \times 10^2 0.0256×102;

- 无保护位/舍入位:舍去后两位,记为 0.02 × 1 0 2 0.02 \times 10^2 0.02×102。

-

步骤 2:尾数相加

- 有保护位/舍入位: 2.34 + 0.0256 = 2.3656 2.34 + 0.0256 = 2.3656 2.34+0.0256=2.3656,结果为 2.3656 × 1 0 2 2.3656 \times 10^2 2.3656×102;

- 无保护位/舍入位:

2.34

+

0.02

=

2.36

2.34 + 0.02 = 2.36

2.34+0.02=2.36,结果为

2.36

×

1

0

2

2.36 \times 10^2

2.36×102。

-

步骤 3:舍入到 3 位有效数字

- 有保护位/舍入位: 2.3656 2.3656 2.3656 舍入后为 2.37 2.37 2.37(因舍入位=5,需向高位进 1),最终结果 2.37 × 1 0 2 2.37 \times 10^2 2.37×102;

- 无保护位/舍入位:结果直接为 2.36 × 1 0 2 2.36 \times 10^2 2.36×102。

可见,保护位与舍入位可减少舍入误差,使结果更接近真实值(真实值为 2.56 + 234 = 236.56 2.56 + 234 = 236.56 2.56+234=236.56, 2.37 × 1 0 2 2.37 \times 10^2 2.37×102 更接近该值)。

2.7.3 精度衡量指标:ULP

浮点数的精度通常用“最后位置单位”(Unit in the Last Place,ULP)衡量:1 ULP 表示浮点数尾数最低有效位的 1 个单位差值。例如,若一个浮点数的近似值比真实值小 2 个最低有效位,则称其误差为 -2 ULP。在无溢出、下溢或无效操作的情况下,IEEE 754 标准要求浮点数运算结果的误差不超过 0.5 ULP(即“半精度误差”)。

2.8 总结

浮点数的含义需结合其表示规则解读,相同的二进制位在不同浮点格式下可能对应不同数值。IEEE 754 标准为浮点数定义了统一的表示形式:

(

−

1

)

s

×

(

1

+

F

)

×

2

(

E

−

偏移值

)

(-1)^s \times (1 + F) \times 2^{(E - \text{偏移值})}

(−1)s×(1+F)×2(E−偏移值)

其中

s

s

s 为符号位,

F

F

F 为尾数字段值,

E

E

E 为指数字段存储值,偏移值在单精度下为 127、双精度下为 1023。

需注意:浮点数通常是实数的近似表示,计算机系统需通过舍入、保护位等机制最小化近似误差;程序设计中需意识到这种近似性可能带来的影响(如精度损失、运算结果偏差等)。

3. 谬误与陷阱

3.1 谬误:右移指令等同于除以 2 2 2 的幂的整数除法

该观点仅对特定情况成立,存在明显局限性:

- 对于无符号整数和非负带符号整数,右移(逻辑右移)确实等同于除以 2 2 2 的幂并向下取整

- 但对于负的带符号整数(二进制补码表示),算术右移结果与数学除法结果并不总是一致。例如,

−

5

-5

−5(二进制

1011)右移 1 1 1 位得到1101( − 3 -3 −3),与 − 5 / 2 -5/2 −5/2 向下取整结果一致;但这种一致性基于特定取整规则,并非普遍适用,不能简单等同。

3.2 陷阱:浮点加法满足结合律

数学中的加法满足结合律( ( a + b ) + c = a + ( b + c ) (a + b) + c = a + (b + c) (a+b)+c=a+(b+c)),但浮点加法因精度限制和舍入误差不满足这一性质:

- 示例:设

a

=

1.0

×

1

0

30

a = 1.0 \times 10^{30}

a=1.0×1030,

b

=

−

1.0

×

1

0

30

b = -1.0 \times 10^{30}

b=−1.0×1030,

c

=

1.0

c = 1.0

c=1.0

- ( a + b ) + c = 0.0 + 1.0 = 1.0 (a + b) + c = 0.0 + 1.0 = 1.0 (a+b)+c=0.0+1.0=1.0

- a + ( b + c ) = 1.0 × 1 0 30 + ( − 1.0 × 1 0 30 ) = 0.0 a + (b + c) = 1.0 \times 10^{30} + (-1.0 \times 10^{30}) = 0.0 a+(b+c)=1.0×1030+(−1.0×1030)=0.0

- 两者结果不同,证明浮点加法不满足结合律

这一特性在数值计算中至关重要,不同运算顺序可能导致结果显著差异。

3.3 谬误:浮点数的"相等比较"可直接使用整数相等逻辑

由于浮点数的近似性,两个数学上相等的实数可能因舍入误差表现为不同浮点值;反之,不相等的实数也可能因舍入存储为相同浮点值。直接使用 “==” 判断浮点数相等可能导致错误。

示例:浮点数相等比较的误区

判断 0.1 + 0.2 0.1 + 0.2 0.1+0.2 与 0.3 0.3 0.3 是否相等:

- 数学上: 0.1 + 0.2 = 0.3 0.1 + 0.2 = 0.3 0.1+0.2=0.3

- 浮点表示: 0.1 0.1 0.1 和 0.2 0.2 0.2 的二进制是无限循环小数,舍入后相加结果约为 0.30000000000000004 0.30000000000000004 0.30000000000000004,与 0.3 0.3 0.3 的浮点值(约 0.29999999999999998 0.29999999999999998 0.29999999999999998)不相等,用 “==” 判断会返回"不相等",与数学逻辑矛盾。

正确的浮点数相等比较方法

应通过判断两数差值的绝对值是否小于极小阈值(如

ϵ

=

1

0

−

9

\epsilon = 10^{-9}

ϵ=10−9)实现:

∣

a

−

b

∣

<

ϵ

|a - b| < \epsilon

∣a−b∣<ϵ

其中

ϵ

\epsilon

ϵ 需根据精度调整,单精度通常取

1

0

−

6

10^{-6}

10−6,双精度取

1

0

−

9

10^{-9}

10−9。

3.4 陷阱:忽略浮点运算的"下溢"影响

浮点下溢指运算结果绝对值小于硬件可表示的最小正数(单精度约 2 × 1 0 − 38 2 \times 10^{-38} 2×10−38,双精度约 2 × 1 0 − 308 2 \times 10^{-308} 2×10−308),此时硬件通常将结果置为 0 0 0(“渐失下溢”)。若程序未考虑下溢,可能因"微小值被当作 0 0 0"导致后续计算偏差。

示例:下溢导致的计算错误

物理模拟程序计算分子速度微小变化 v = v 0 + Δ v v = v_0 + \Delta v v=v0+Δv,其中 v 0 = 1.0 v_0 = 1.0 v0=1.0(双精度), Δ v = 1 0 − 310 \Delta v = 10^{-310} Δv=10−310(小于双精度最小可表示正数):

- 硬件处理: Δ v \Delta v Δv 因下溢被置为 0 0 0,结果 v = 1.0 v = 1.0 v=1.0

- 实际影响: Δ v \Delta v Δv 虽小,但长期累积(如迭代 1 0 20 10^{20} 1020 次)会显著影响结果,导致模拟偏离真实过程。

规避下溢的方法

- 选择更高精度格式:如单精度改双精度,或使用扩展精度浮点(如 80 80 80 位)

- 数值缩放:对数值进行缩放(如乘以 1 0 k 10^k 10k),使微小值脱离下溢范围,计算后再还原

- 检测下溢状态:通过浮点控制与状态寄存器(如 RISC-V 的

fcsr)检测下溢,触发处理逻辑

3.5 谬误:"乘以 2 2 2 的幂"的浮点运算可直接用左移指令实现

整数运算中左移 k k k 位等价于乘以 2 k 2^k 2k,但该逻辑不适用于浮点运算:

- 表示结构不同:浮点数由符号位、指数字段、尾数字段组成,“乘以 2 k 2^k 2k” 本质是"指数增加 k k k",而非"尾数左移 k k k 位"

- 规格化约束:尾数左移可能超出 [ 1.0 , 2.0 ) [1.0, 2.0) [1.0,2.0) 范围,需调整指数重新规格化,左移指令无法自动处理

- 符号位独立:浮点符号位与数值部分分离,左移可能误操作符号位导致错误

正确的浮点"乘以 2 k 2^k 2k"实现

应通过修改指数字段实现:

- 单精度:新存储指数 E new = E store + k E_{\text{new}} = E_{\text{store}} + k Enew=Estore+k,需在 0 ≤ E new ≤ 255 0 \leq E_{\text{new}} \leq 255 0≤Enew≤255 范围内,否则触发溢出

- 双精度:新存储指数 E new = E store + k E_{\text{new}} = E_{\text{store}} + k Enew=Estore+k,合法范围 0 ≤ E new ≤ 2047 0 \leq E_{\text{new}} \leq 2047 0≤Enew≤2047

部分指令集(如 RISC-V)提供专门的浮点缩放指令(fscale.s/fscale.d),直接实现该功能。

3.6 谬误:整型数据的并行执行策略也适用于浮点数据

整型和浮点型数据运算特性有本质区别,并行策略不能直接通用:

- 整数运算结果精确,浮点运算存在舍入误差

- 整数溢出处理与浮点异常(上溢、下溢、 NaN \text{NaN} NaN 等)机制不同

- 浮点运算延迟通常更长,且不同操作(加、乘、除)延迟差异大

- 整型位级操作(如掩码、移位)在浮点处理中很少适用

因此,针对整型设计的并行优化策略(如向量化、流水线调度)需根据浮点特性专门设计。

3.7 谬误:只有理论数学家关心浮点精度

浮点精度问题在实际应用中至关重要:

- 金融计算中,微小误差可能导致显著资金偏差

- 工程模拟中,误差累积可能使结果与实际严重不符

- 科学计算中,精度不足可能掩盖重要物理现象或导致错误结论

- 控制系统中,精度问题可能影响稳定性和可靠性

任何涉及浮点运算的领域都需关注精度,开发者必须了解其特性并采取措施保证结果可靠。

4. 浮点运算的工程实践建议

基于上述谬误与陷阱,浮点运算程序设计需遵循以下建议,以提升精度和可靠性:

4.1 优先选择双精度浮点(double)

单精度浮点尾数字段 23 23 23 位(有效数字约 7 7 7 位十进制),双精度 52 52 52 位(约 15 ∼ 17 15 \sim 17 15∼17 位)。精度要求高的场景(科学计算、工程模拟、金融计算)优先使用双精度,可显著减少舍入误差累积。

4.2 合理调整运算顺序,减少误差累积

浮点运算误差具有累积性,运算顺序影响最终误差。通常遵循"先计算小数,再计算大数"原则,避免"大数吞噬小数"(小数与大数相加时有效位被舍入丢失)。

示例:优化运算顺序减少误差

计算 1 0 30 + 1 + 1 + ⋯ + 1 10^{30} + 1 + 1 + \dots + 1 1030+1+1+⋯+1(共 1 0 6 10^6 106 个 1 1 1):

- 错误顺序:先算 1 0 30 + 1 10^{30} + 1 1030+1(结果仍为 1 0 30 10^{30} 1030),再依次加剩余 1 1 1,最终结果 1 0 30 10^{30} 1030(所有 1 1 1 被吞噬)

- 正确顺序:先将 1 0 6 10^6 106 个 1 1 1 相加得 1 0 6 10^6 106,再与 1 0 30 10^{30} 1030 相加,结果 1 0 30 + 1 0 6 10^{30} + 10^6 1030+106(可被双精度精确表示)

4.3 避免使用浮点类型存储精确数值

浮点数无法精确表示所有十进制小数(如 0.1 , 0.2 , 0.3 0.1, 0.2, 0.3 0.1,0.2,0.3 等)。需精确存储的场景(货币金额、整数计数)应改用整数类型(如金额单位从"元"改为"分")或定点数类型。

4.4 主动检测浮点异常状态

浮点运算可能触发多种异常(上溢、下溢、无效操作、除以零等),部分硬件默认忽略这些异常(如上溢置为

∞

\infty

∞,下溢置为

0

0

0),但可能导致后续计算错误。程序应主动读取浮点控制与状态寄存器(如 RISC-V 的 fcsr),检测异常并触发处理逻辑(日志告警、程序中断、调整策略)。

RISC-V 的 fcsr 寄存器包含以下异常标志位:

- NX(无效操作):如 0 / 0 , ∞ − ∞ 0/0, \infty - \infty 0/0,∞−∞

- UF(下溢):结果小于最小可表示正数

- OF(上溢):结果大于最大可表示正数

- DZ(除以零):除数为 0 0 0 且被除数非零

- NV(舍入误差):运算结果发生舍入

程序可通过读取这些标志位,及时发现异常,避免错误扩散。

5. 总结

计算机计算功能分为整数运算与浮点运算两大核心:

- 整数运算:基于二进制补码表示,核心操作是移位与加减,乘法通过"移位-累加"实现,除法通过"减法-移位"实现,需重点关注溢出检测与处理

- 浮点运算:基于 IEEE 754 标准,通过"符号位-指数字段-尾数字段"表示实数,核心操作需处理指数对齐(加减法)、指数相加(乘法),因近似性需关注舍入误差、异常检测,且需规避"不满足结合律""相等比较陷阱"等问题

工程实践中,需根据场景选择合适数值类型(整数/单精度/双精度),优化运算顺序,主动检测异常,才能确保计算结果的精度与可靠性。后续可进一步学习向量运算、矩阵运算等高级功能,以及硬件加速技术(如 GPU、FPGA 对并行计算的优化),深入理解计算机计算能力的底层支撑。

via:

- 计算机是如何进行计算的?(一)_计算机是怎么计算的-优快云博客

https://blog.youkuaiyun.com/qq_36434742/article/details/123255400 - 计算机是如何进行计算的?(二)_如果基数不是10,小数点-优快云博客

https://blog.youkuaiyun.com/qq_36434742/article/details/123279338

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?