网络性能指标:

1.速率

连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,也称数据率或比特率。单位b/s(比特每秒)

2.带宽

通信线路传送数据的能力,表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”

3.吞吐量

在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。常用来对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。吞吐量收到网络的带宽或者网络的额定速率限制。

4.时延

数据(一个报文或分组,深圳比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。

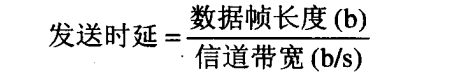

发送时延:主机或者路由器发送数据帧所需要的时间。从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。(发生在机器内部的发送器中)

发送时延也成为传输时延。

传播时延:电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间(发生在机器外部的传输媒体上)

处理时延:主机或者路由器在收到分组时要花费一定的时间进行处理。例如分析分组的首部、从分组中提取数据部分、进行差错检验或查找适当的路由等。

排队时延:分组在经过网络传输时,要经过很多路由器。但分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理。在路由器确定了转发接口后,还要再输出队列中排队等待转发。这就产生了排队时延。排队时延取决于网络当时的通信量。当网络通信量很大时会发生队列溢出,使分组丢失,这相当于排队时延为无穷大。

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

5.时延带宽积

传播时延 * 带宽

6.往返时间RTT

从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认(接收方收到数据后便立即发送确认)总共经历的时间。往返时间还包括各中间节点的处理时延、排队时延、转发数据的发送时延。

7.利用率

信道利用率:某信道有百分之几的时间被利用的(有数据通过),完全空闲的信道利用率为0. 并非越高越好

网络利用率:全忘了的信道利用率的加权平均值

非性能特征

1.费用

速率越高,价格越高

2.质量

取决于网络中所有构件的指令以及这些构建是怎样组成网络的。网络的可靠性、网络管理的简易型以及网络的一些性能。

3.标准化

网络的软硬件设计的标准。

4.可靠性

5.可扩展性与可升级性

6.易于管理和维护

网络协议与层次划分

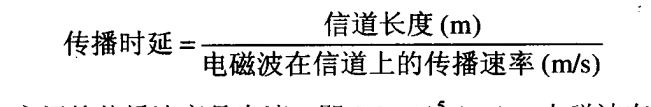

应用层

最高层。直接为应用进程(正在执行的程序)提供服务。http协议,smtp协议,ftp协议

传输层

负责向两个主机中进程之间的通信提供服务。由于一个主机可以同时运行多个进程,因此传输层有复用(多个应用层进程可同时时使用下面传输层的服务)和分用(传输层把收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程)的功能。

tcp协议(传输控制协议):面向连接,数据传输的单位是报文段,能够提供可靠的交付。

udp协议(用户数据报协议):无连接,数据传输单位是用户数据报,不保证可靠交付,只提供“尽最大努力交付”。

网络层

负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。在发送数据时,网络层把传输层产生的报文段或者用户数据报封装成分组或包进行传送。使用IP协议,因此分组也叫ip数据报,或简称数据报。

网络层另一个任务,选择合适的路由,使源主机运输船传下来的分组,能够通过网络中的路由器找到目的主机。

数据链路层

将网络层交下来的ip数据报组装成帧,在相邻节点间的链路上"透明"的传送帧中的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息(同步信息、地址信息、差错控制等)

物理层

任务是透明的传送比特流。

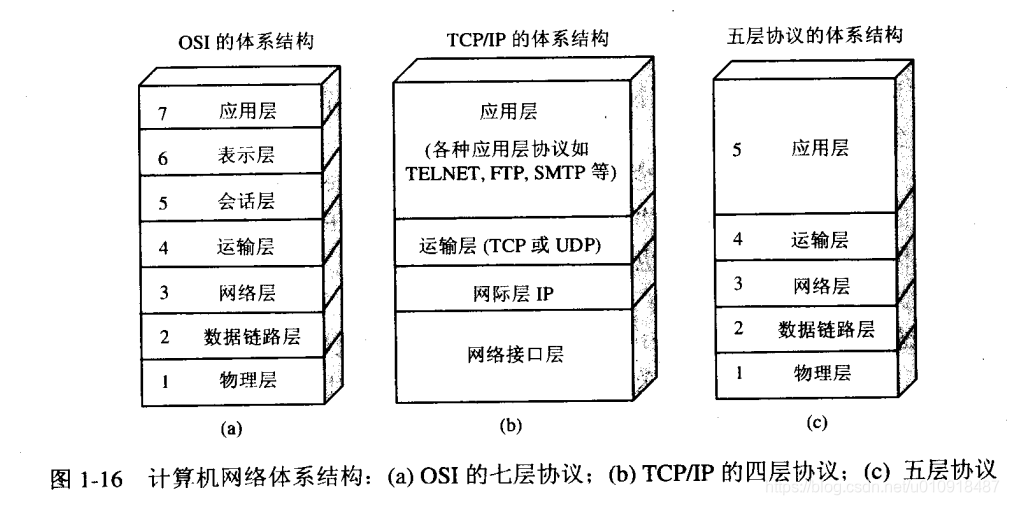

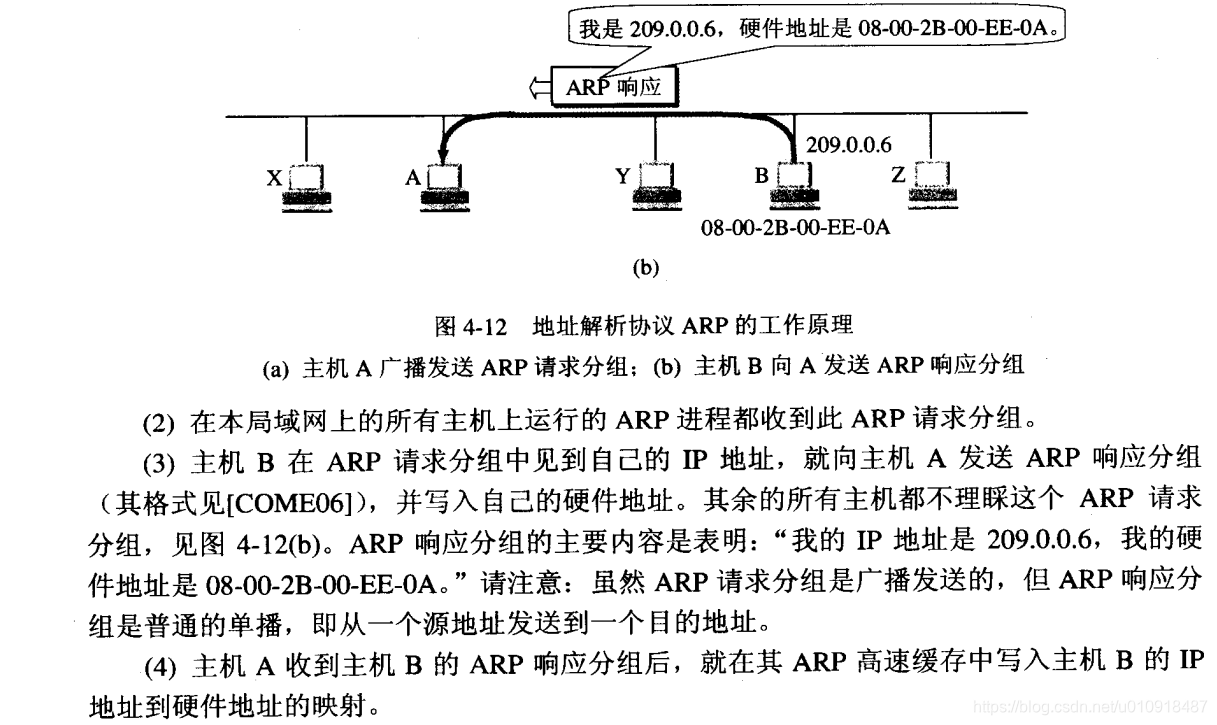

ARP

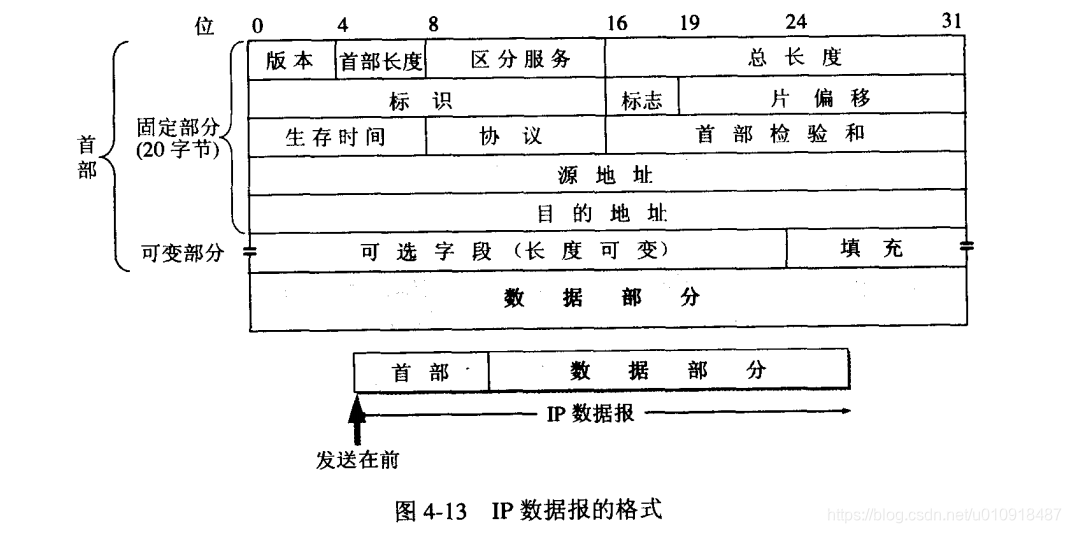

Ip数据报格式

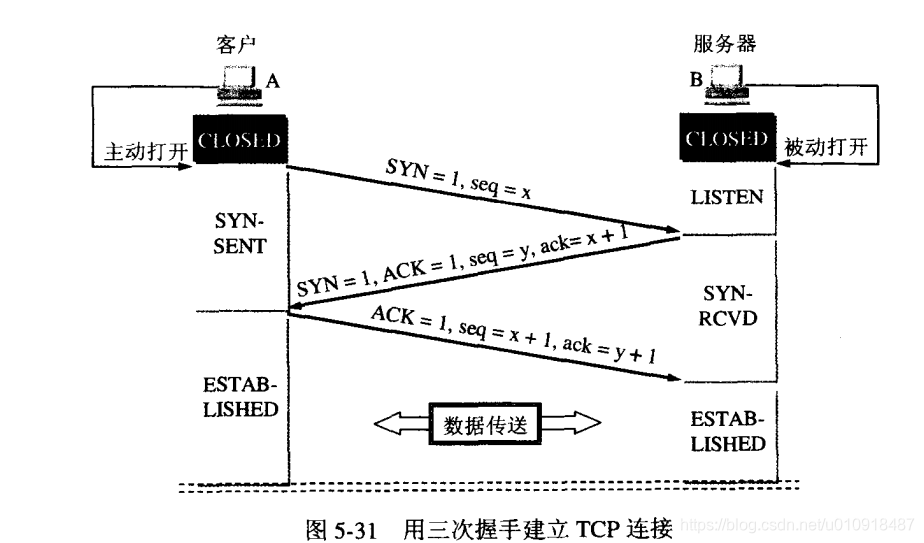

tcp建立连接

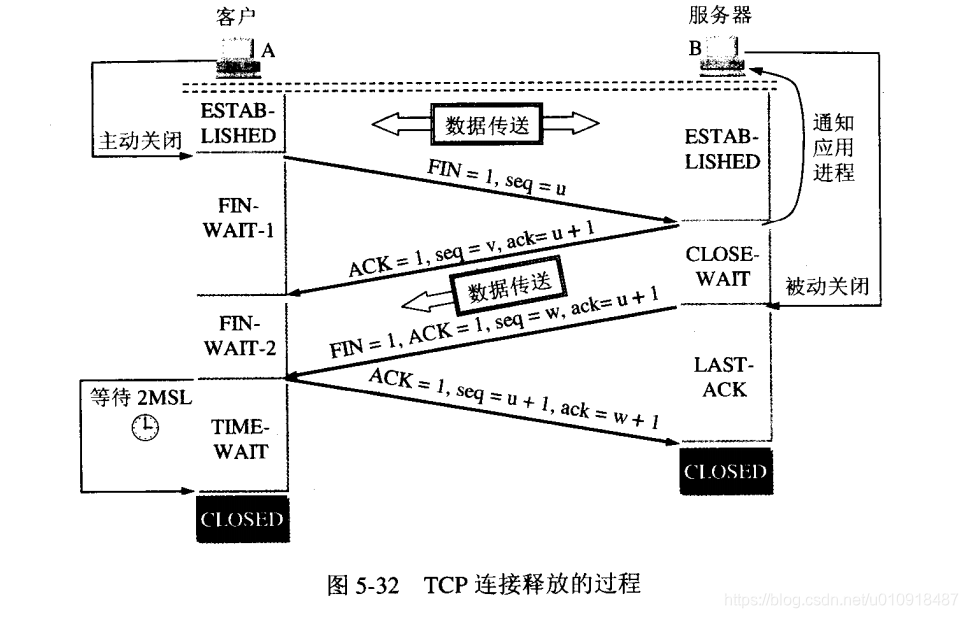

tcp连接释放

网络性能指标详解

网络性能指标详解

1747

1747

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?