结构型模式

1.概念

1.1定义

适配器模式是将一个类的接口转换成用户所期待的目标接口,使得原本因接口不匹配无法再一起工作的两个类一起工作。

1.2分类

- 类适配器模式

- 对象适配器模式

1.3角色

- 目标(Target)角色:客户所期待的接口,目标可以是具体的或者抽象的类,也可以是接口。

- 源(Adaptee)角色:需要适配的到目标角色的类

- 适配器(Adepter)角色:适配器是目标角色和源角色之间的桥梁,负责将源角色的类转换成(包装在)目标接口的实现

2.适配器模式的实现

2.1类适配器模式

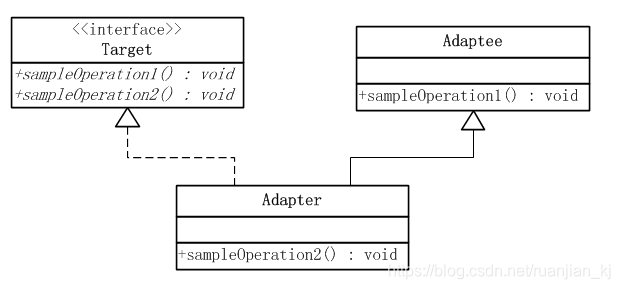

类适配器模式,简单来说,就是适配的类的API转换成为目标接口的API。这种适配器模式下,适配器继承自已实现的类(一般多重继承)。

一句话描述:Adapter类,通过继承 Adaptee类,实现 Target类接口,完成Adaptee-> Target的适配。

从上图可以看出,Adaptee类并没有sampleOperation2()方法,而客户端则期待这个方法。

为了使客户端能够使用Adaptee类,提供一个中间环节,即类Adapter,把Adaptee类的API同Target接口的API衔接起来。Adapter与Adaptee是继承关系,这决定了这个适配器模式是类的适配器模式。

目标角色:

public interface Target {

/**

* 这是源类Adaptee中也有的方法

*/

public void sampleOperation1();

/**

* 这是源类Adaptee中没有的方法

*/

public void sampleOperation2();

}

源角色:

public class Adaptee {

public void sampleOperation1() {

System.out.println("Operation 1st");

}

}

可以看出,目标角色的接口中声明了两个方法:sampleOperation1()和sampleOperation2(),而源角色Adaptee是一个具体类,它有一个sampleOperation1()方法,但是没有sampleOperation2()方法。

适配器角色:

public class Adapter extends Adaptee implements Target {

@Override

public void sampleOperation2() {

System.out.println("Operation 2nd");

}

}

适配器角色Adapter拓展了Adaptee,同时又实现了目标角色Target接口。由于Adaptee没有提供sampleOperation2()方法,而目标接口有要求这个方法,因此适配器角色Adapter实现了这个方法。

实体类:

public class Entity{

public void needTarget(Target target){

System.out.println("成功匹配!!!");

}

}

测试类:

public class Test{

public static void main(String[] args){

Entity entity=new Entity();

entity.needTarget(new Adapter());

}

}

2.2对象的适配器模式

- 与类的适配器模式一样,对象的适配器模式把被适配类的API转换成为目标类的API。

- 基本思路和类的适配器模式相同,只是将Adapter类作修改,这次不继承Adaptee类,而是持有Adaptee类的实例,以解决兼容性的问题。 即:持有 Adaptee类,实现 Target类接口,完成Adaptee->Target的适配。

(根据“合成复用原则”,在系统中尽量使用关联关系来替代继承关系,因此大部分结构型模式都是对象结构型模式。) - 与类的适配器模式不同的是,对象的适配器模式不是使用继承关系链接到Adaptee类,而是使用委派关系连接到Adaptee类。

从上图可以看出,Adaptee类并没有sampleOperation2()方法,而客户端则期待这个方法。

为使客户端能够使用Adaptee类,需要提供一个包装类Adapter。这个包装类包括了一个Adaptee的实例,从而此包装类能够把Adaptee的API与Target类的API衔接起来。Adapter类与Adaptee类是委派关系,这决定了适配器模式是对象的。

适配器角色修改:在对象的适配器模式中,适配器角色中持有一个对源角色的引用,并在需要适配的方法中使用源角色的方法实现。

public class Adapter {

private Adaptee adaptee;

public Adapter (Adaptee adaptee) {

this.adaptee = adaptee;

}

/**

* 源类Adaptee有方法sampleOperation1

* 因此适配器可以直接进行委派

*/

public void sampleOperation1() {

this.adaptee.sampleOperation1();

}

/**

* 源类Adaptee没有方法sampleOperation2

* 因此适配器需要自己实现此方法

*/

public void sampleOperation2() {

System.out.println("Operation 2nd");

}

}

2.3两种适配器模式的对比

类的适配器模式

- 使用对象继承的方式,是静态的定义方式。

- 由于适配器直接继承了Adaptee,使得适配器不能和Adaptee的子类一起工作。因为继承是静态的关系,而适配器继承了Adaptee后,就不可能再去处理Adaptee的子类了。

- 适配器可以重定义Adaptee的部分行为,相当于子类覆盖父类的部分实现方法。

- 不需要额外的引用过来间接得到Adaptee。

对象的适配器模式

- 使用对象组合的方式,是动态的组合方式。

- 一个适配器可以把多种不同的适配源适配到同一个目标类上。换言之,同一个适配器可以把源类和它的子类都适配到目标接口。因为对象适配器采用的是对象组合的关系,只要对象类型正确,是不是子类都无所谓。

- 要重定义Adaptee的行为比较困难,这种情况下,需要定义Adaptee的子类来实现重定义,然后让适配器组合子类。这样,虽然增加了一定的复杂性,也提供了一定的灵活性。

- 需要额外的引用来间接得到Adaptee。

建议尽量使用对象适配器的实现方式,多用合成/聚合,少用继承。当然,具体问题还是需要具体分析,根据需要来选用实现方式,最适合的才是最好的。

3.适配器模式的优缺点

对象适配器优点

- 一个对象适配器可以把多个不同的适配者适配到同一个目标

- 可以适配一个适配者的子类,由于适配器和适配者之间的关联关系,根据“里氏代换原则”,适配者的子类也可以通过该适配器进行适配

类适配器缺点

- 对于java、C#等不支持多重类继承的语言,一次最多只能适配一个适配者类,不能同时适配多个适配者。

- 在java、C#等语言中,类适配器模式中的目标抽象类只能是接口,不能为类,其使用有一定的局限性。

4.使用场景

- 系统需要使用一些现有的类,而这些类的接口(如方法名)不符合系统的需要,甚至没有这些类的源代码。

- 想创建一个可以重复使用的类,用于与一些彼此之间没有太大关联的一些类,包括一些可能在将来引进的类一起工作

617

617

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?