目录

7.3 网络性能优化(Network Performance Optimization)

1 网络基础知识

1.1 计算机网络的定义

计算机网络是由多个计算机及其通信设备组成的系统,用于共享数据、资源和服务。

1.2 网络的组成

- 硬件:包括路由器、交换机、服务器、工作站、无线接入点等。

- 软件:如操作系统中的网络协议栈、网络应用程序、路由协议等。

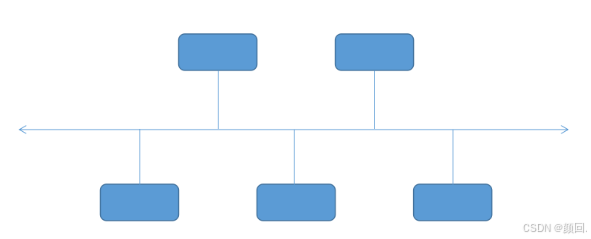

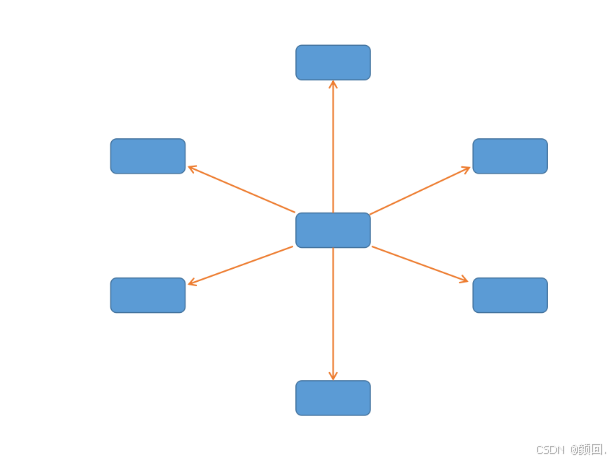

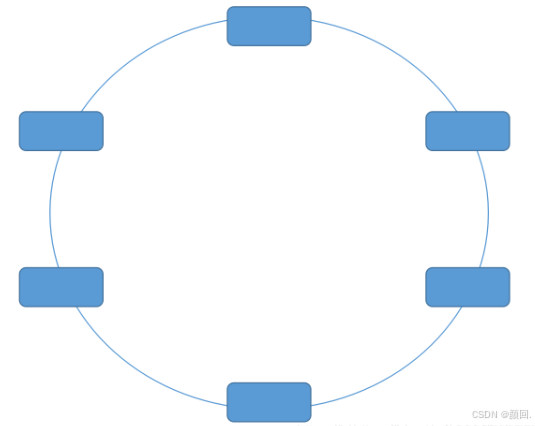

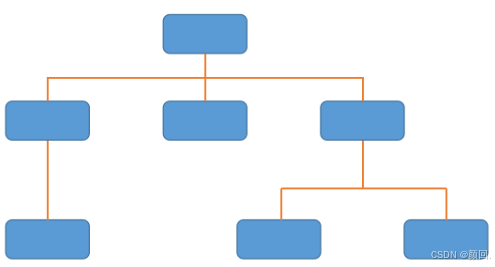

1.3 网络拓扑

包括总线型、星型、环型、网状型等,用于描述设备之间的物理或逻辑连接方式。

1.3.1 总线型

1.3.2 星型

1.3.3 环型

1.3.4 网状型

2 网络协议

2.1 OSI七层模型

OSI模型有七个层次,每一层都有特定的功能,数据从上往下传输会被逐层封装。

- 物理层:负责数据的物理传输,例如电缆、信号。

- 数据链路层:负责数据帧的传输和错误检测,如交换机工作在这一层。

- 网络层:负责路由选择和IP地址管理,如路由器工作在这一层。

- 传输层:提供端到端的数据传输,例如TCP(可靠传输)和UDP(不可靠但快速)。

- 会话层:管理会话连接,负责建立、管理和终止会话。

- 表示层:负责数据的转换、加密和压缩,使不同系统间的数据可以理解。

- 应用层:直接为用户提供服务,如HTTP、FTP、SMTP等。

2.2 TCP/IP协议栈

TCP/IP模型有四层,每一层对应特定的网络功能,更多地关注实际实现。

- 网络接口层:负责数据的物理传输和链路访问。

- 网络层:通过IP协议进行路由和地址解析。

- 传输层:使用TCP/UDP协议确保数据在两点间传输。

- 应用层:为用户提供服务,例如HTTP、FTP。

2.3 实例:浏览网页过程

当你在浏览器中输入网址(如http://example.com)时,数据的传输过程如下:

- 应用层(HTTP):生成HTTP请求,浏览器将请求发送到服务器。

- 传输层(TCP):将数据分成段,加入端口号(如80/443)。

- 网络层(IP):加上源和目标IP地址,用于定位客户端和服务器。

- 网络接口层:将数据封装为帧,通过物理介质传输,最终到达服务器。

服务器接收请求并返回网页数据,数据经过上述各层进行解封装,最后由浏览器显示网页。

2.4 总结

- OSI模型:理论上分为7层,逐层为数据传输提供不同的功能。

- TCP/IP模型:互联网实际使用,包含4层,简化了OSI模型。

- 数据传输时,逐层封装(发送)和解封装(接收),每层都有其特定的作用。

通过OSI和TCP/IP模型,可以更清晰地理解网络通信的结构和每一层的职责。

3 IP地址和子网划分

IP地址和子网划分是网络通信中非常重要的概念。IP地址用于标识网络上的设备,而子网划分则帮助将一个大的网络划分成多个小的网络,从而提高网络管理和资源的使用效率。

3.1 IP地址基础

IP地址(Internet Protocol Address)是网络中每台设备的唯一标识符。IP地址分为两个主要版本:

- IPv4地址:由32位二进制数构成,通常写成四个十进制数,每个数范围从0到255(如:192.168.1.1)。IPv4地址由网络部分和主机部分构成。

- IPv6地址:为了应对IPv4地址耗尽问题,IPv6引入了128位地址,格式更复杂,通常写成8组4个十六进制数字(如:2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)。

3.2 IPv4地址的分类

IPv4地址按照用途和网络规模分为几个类别:

-

A类地址:0.0.0.0 到 127.255.255.255

- 用途:为大型网络分配,支持最多 1677 万个主机。

- 默认子网掩码:255.0.0.0(即 /8)。

-

B类地址:128.0.0.0 到 191.255.255.255

- 用途:为中型网络分配,支持最多 65,536 个主机。

- 默认子网掩码:255.255.0.0(即 /16)。

-

C类地址:192.0.0.0 到 223.255.255.255

- 用途:为小型网络分配,支持最多 256 个主机。

- 默认子网掩码:255.255.255.0(即 /24)。

-

D类地址:224.0.0.0 到 239.255.255.255

- 用途:用于组播(Multicast)通信。

-

E类地址:240.0.0.0 到 255.255.255.255

- 用途:预留地址,用于实验和未来使用。

3.3 子网掩码

子网掩码(Subnet Mask)是与IP地址一起使用,用来区分网络地址和主机地址的部分。子网掩码的作用是指定一个IP地址中哪些位表示网络地址,哪些位表示主机地址。

例如:

- IP地址: 192.168.1.1

- 子网掩码: 255.255.255.0(或 /24)

子网掩码的1部分表示网络地址,0部分表示主机地址。子网掩码255.255.255.0意味着网络前24位是网络部分,后8位是主机部分。

3.4 子网划分

子网划分是将一个IP地址块分割成多个小的子网的过程,这样可以提高IP地址的利用率和网络的管理效率。

3.4.1 子网划分的步骤

- 确定子网数目:根据需要划分的子网数量,选择合适的子网掩码。

- 计算子网掩码:根据需要的子网数,选择合适的子网掩码,调整网络部分和主机部分的长度。

- 确定每个子网的可用IP地址范围:每个子网有一个网络地址和一个广播地址,IP地址范围在它们之间。

3.4.2 示例

假设我们有一个C类地址:192.168.1.0/24(即子网掩码为255.255.255.0)。我们想将其划分成4个子网:

-

计算子网掩码:为了得到4个子网,需要借用2位(因为2^2 = 4)。因此,新的子网掩码为:255.255.255.192(或 /26),即前26位为网络位,后6位为主机位。

新的子网掩码:11111111.11111111.11111111.11000000

-

每个子网可以容纳64个地址(2^6 = 64),其中包括2个特殊地址(网络地址和广播地址),所以每个子网可以分配62个有效IP地址。

3.4.3 子网划分结果

- 子网1: 192.168.1.0/26(网络地址:192.168.1.0,广播地址:192.168.1.63,有效IP地址:192.168.1.1 - 192.168.1.62)

- 子网2: 192.168.1.64/26(网络地址:192.168.1.64,广播地址:192.168.1.127,有效IP地址:192.168.1.65 - 192.168.1.126)

- 子网3: 192.168.1.128/26(网络地址:192.168.1.128,广播地址:192.168.1.191,有效IP地址:192.168.1.129 - 192.168.1.190)

- 子网4: 192.168.1.192/26(网络地址:192.168.1.192,广播地址:192.168.1.255,有效IP地址:192.168.1.193 - 192.168.1.254)

3.5 子网划分的意义

子网划分可以提高网络的效率和安全性:

- 提高地址利用率:将大范围的IP地址划分为多个小子网,可以更合理地分配IP地址。

- 提高网络管理效率:划分子网后,每个子网就像一个独立的小网络,便于管理。

- 提高安全性:将不同部门或功能的设备分到不同的子网,可以减少不必要的广播,提高安全性。

3.6 CIDR(无类域间路由选择)

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)是一种更加灵活的IP地址划分方法,它打破了传统的A、B、C类地址的划分限制,允许在任何位置进行子网掩码的划分。CIDR格式通常是“IP地址/前缀长度”,如:192.168.1.0/24。

3.7 10.10.20.0/24--解析

- 10.10.20.0/24 表示一个IPv4网络,其中:

- 10.10.20.0 是网络地址。

- /24 意味着子网掩码是 255.255.255.0。

- 这个网络包含从 10.10.20.1 到 10.10.20.254 的254个可用IP地址。

- 10.10.20.0 用来标识整个网络。

- 10.10.20.255 是该网络的广播地址。

总结

IP地址和子网划分是网络设计和管理的核心内容。理解IP地址的分类、子网掩码的作用,以及如何进行子网划分,有助于设计高效、灵活、安全的网络结构。在实际网络管理中,合理的子网划分不仅能优化IP地址的分配,还能提高网络的性能与安全性。

4 路由与交换

4.1 路由(Routing)

路由是指在网络层(OSI模型中的第三层)中,数据包在不同网络之间的传输过程。路由器是负责路由操作的设备,它决定数据包如何从一个网络转发到另一个网络。主要作用是通过最优路径将数据从源节点发送到目标节点。

4.1.1 路由的工作原理

- 当数据包需要从一个网络传输到另一个网络时,路由器就会负责这一过程。它通过分析数据包的IP地址,确定最佳传输路径。

- 路由器通过维护路由表来了解网络拓扑。路由表中包含目标网络、下一跳路由器的信息等。

- 路由选择依赖于多种路由协议,如:

- RIP(Routing Information Protocol):基于距离向量的路由协议,使用跳数来衡量到达目标网络的距离。

- OSPF(Open Shortest Path First):链路状态协议,计算最短路径,用于大型网络。

- BGP(Border Gateway Protocol):边界网关协议,用于互联网之间的路由选择,处理自治系统之间的路由信息。

4.1.2 路由的特点

- 跨网络通信:路由器负责多个不同网络之间的通信,适用于局域网(LAN)、广域网(WAN)等不同类型的网络。

- 路径选择:通过路由表和协议选择最优路径,以提高网络效率和降低延迟。

- 数据包转发:路由器根据目的地IP地址确定数据包应该通过哪条路径转发,直至到达目的网络。

4.1.3 路由器的作用

- 数据转发:将数据从源网络转发到目标网络。

- 网络隔离:将不同网络隔离开,保证广播风暴不会扩散。

- 流量控制和优化:可以通过优先级管理等技术控制网络流量,从而优化数据传输。

4.2 交换(Switching)

交换是指在数据链路层(OSI模型中的第二层)或物理层(第一层)中,数据在同一网络内的传输过程。交换机是负责交换操作的设备,通常用于局域网内将数据包从一个设备传送到另一个设备。

4.2.1 交换的工作原理

- 交换机通过查看数据包中的MAC地址来确定数据包的目的设备。

- 当数据包到达交换机时,交换机会查看其MAC地址表,找到与目的MAC地址匹配的端口,然后只将数据包发送到相应的端口,而不是广播到所有设备。

- MAC地址表是交换机中存储各个设备的MAC地址和相应端口之间的映射表,通过学习设备的MAC地址来构建这个表。

4.2.2 交换的特点

- 同一网络内通信:交换机通常用于局域网内的通信,保证同一网络内的设备可以彼此通信。

- 高效数据转发:交换机只将数据包发送给目标设备所连接的端口,而不是广播给所有设备,从而提高了网络的效率。

- 全双工通信:大多数现代交换机支持全双工通信,意味着设备可以同时发送和接收数据。

4.2.3 交换机的作用

- 网络连接:交换机将多个设备(如电脑、打印机等)连接到一个网络,使它们可以互相通信。

- MAC地址学习:交换机通过学习设备的MAC地址来实现高效的数据转发。

- 减少冲突域:每个交换机端口是一个独立的冲突域,避免了网络冲突,提高了通信的效率。

4.3 路由与交换的区别

| 对比项 | 路由(Routing) | 交换(Switching) |

| 工作层级 | 网络层(OSI第三层) | 数据链路层(OSI第二层),有时也工作在物理层(OSI第一层) |

| 设备类型 | 路由器 | 交换机 |

| 主要地址类型 | IP地址 | MAC地址 |

| 功能 | 选择数据包的最优路径,跨网络传输 | 在同一网络内转发数据包,连接局域网设备 |

| 作用 | 跨网络的通信 | 局域网内设备之间的通信 |

| 适用范围 | 广域网(WAN)、局域网(LAN)之间的通信 | 局域网(LAN)内部的通信 |

| 数据传输对象 | 数据包(Packet) | 帧(Frame) |

| 隔离广播 | 隔离广播,路由器将广播限制在网络内 | 不隔离广播,但可以分隔冲突域 |

4.4 路由与交换在网络中的结合应用

- 在典型的企业网络中,交换机用于连接局域网内部的设备,例如电脑、打印机、服务器等,使它们可以快速通信。

- 当设备需要与其他网络

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

866

866