数据库人员分类:开发、管理、优化、设计

命令:

跟踪执行更新产生的日志情况:

更新语句执行前后,执行一下语句,两日志大小只差就是本次更新产生的日志

select a.name,b.value from v$statname a, v$mystat b where a.statistic# = b.statistic# and a.name = 'redo size';

跟踪数据库读数据情况

set autotrace traceonly;

查看参数文件、控制文件、数据文件在主机的位置

show parameter spfile(参数文件)/control(控制文件)

select file_name from dba_data_files ;//数据文件

select group#,member from v$logfile; //日志文件

查看共享池使用情况:

select pool , sum(bytes)/1024/1024 || 'MB' from v$sgastat where pool is not null group by pool;

查看共享池解析sql情况:

select t.sql_text,t.sql_id, t.parse_calls , t.EXECUTIONS from v$sql t

where t.sql_text like 'select user_id,user_name from users t where t.home_city=%';

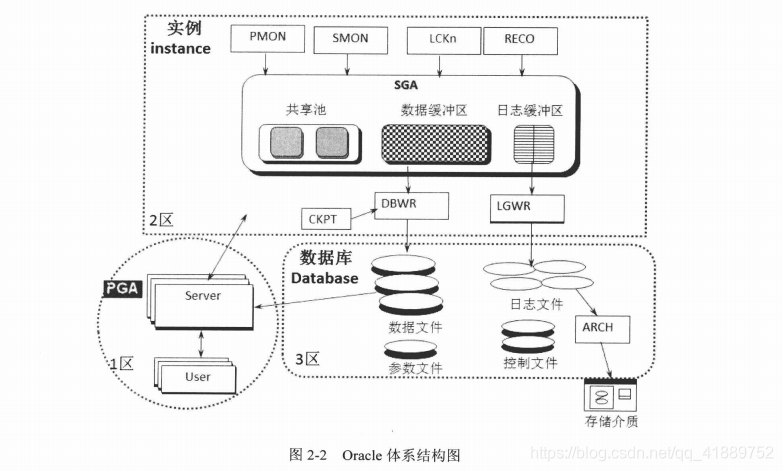

物理体系

oracle共享池:库高速缓存 + 数字字典高速缓存

库高速缓存:LRU队列和算法 存放执行的SQL,没有内存空间时

数字字典高速缓存:数据文件、表、索引、列、用户、其他的数据对象的定义和权限信息

共享池的大小受限制于SGA_MAX_SIZE参数的大小。

alter system set shared_pool_size= xxx m

select SQL语句的执行顺序

1. 首先进入PGA(程序全局区,获取用户连接信息、权限等,并匹配唯一hash值)

2. 进入SGA(系统全局区)中的共享池(如果存在相同表定义、语句语法等则不做校验,直接从共享池中获取)

3. 进入数据缓存区取数据(如果缓存区不存在该数据,则去数据库中查询,称物理读)//相同的sql语句,第二次执行要比第一次执行快很多,因为少了校验,

并且数据直接在缓存区中获取。另外,共享池判断两个SQL语句,是否相同是根据语句正文是否相同来判断,所以必须使用变量。

update SQL语句的执行顺序

除需要执行select语句的步骤外,更新语句会启动DBWR(数据库书写器),将更新后的数据写入磁盘.另做更新操作时,日志会将更新动作写入日志缓冲区,

当发生意外情况时(执行失败),可以重复执行日志缓冲区记录的动作,保证执行成功.日志缓冲区写满后,会备份成日志文件,以为后面的记日志腾出空间.

做更新操作时,需要提交事务.oracle采用批量提交的方式,当数据量达到一定大小时,做一次批量提交(因为有日志文件,所以不怕数据丢失/同时也有回滚操作的

日志,以提供回滚操作)。

回滚操作保持查询数据的一致性:

查询时间较长,比如要查询十组数据,前三组数据查询时,第八组数据被修改了,此时查询到的第八组数据是修改之前的(原理:开始查询时刻,有一个SCN,当后续

查到的数据时间在这个时间之后,且数据有发生更新时,从回滚槽 dudo块中获取修改前的数据以供查询)

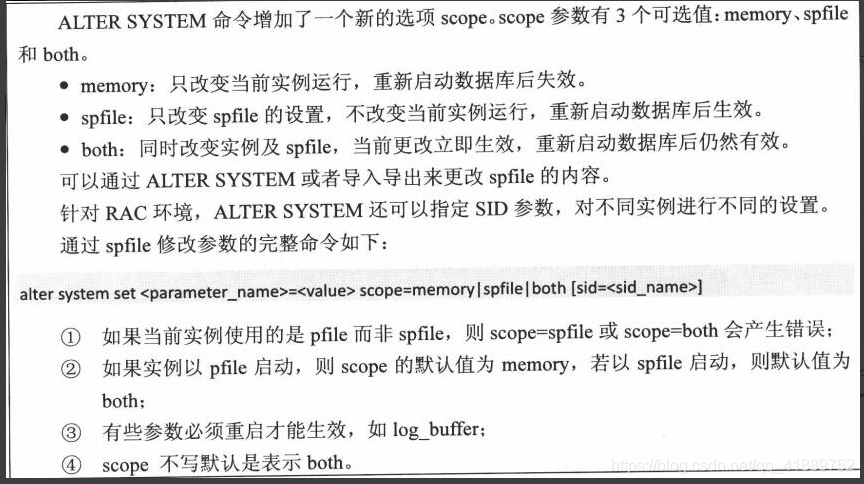

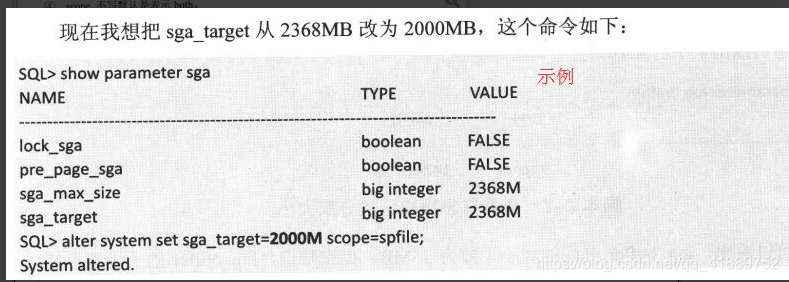

修改oracle实例参数

通过修改oracle的参数来控制数据库实例化后分配的内存空间进而优化oracle速度

数据库归档模式:当日志缓冲区写满后,需要将其归档到归档文件中,防止日志覆盖/丢失(有些数据库对安全性能要求高,会关闭改功能)

数据库的启动(startup命令):

1.startup nomount阶段

读取参数文件(根据参数文件的内存分配策略分配相应的内存区域,并启动后台进程),创建实例

show parameter pfile //查看是否启动成功

2.startup mount阶段

根据参数文件,查找控制文件(记录了数据文件,日志文件,检查点等重要信息).连接实例和数据库的桥梁

3.alter database open阶段

数据库关闭(启动的反向,shutdown immediate)

逻辑结构

数据库:表空间(tabelspace)、段(segment)、区(extent)、数据库块(block)

段(segment):新建表T时,系统就会为其分配段(Segment T),段分配成功之后,会立即为其分配若干数据块的初始数据扩展(即使表中没数据)

表空间(tableSpace): 数据表空间(储存数据)、系统表空间(维护作用)、临时表空间、回滚表空间

表空间不足报错: 建表空间时,未设置成自动扩展 解决: 修改为自动扩展/增加数据文件

临时表空间: 可以有多个,同时投入运行

优点: 并行,分担IO竞争(oracle 10g以后推出的临时表空间组,可以不断往组里面添加临时表空间,用户指定组以后,运行时,

选择组里面的表空间,IO均衡负载,极大提高数据库性能)

回滚表空间: 可以有多个,但是只有有一个投入使用.

优点: 只有一个回滚表空间的时候,数据量大的时候,需要不断地 扩展空间,导致空间浪费.有多个,当数据量大的时候,

可以做切换,删除原来旧的表空间.

查看表空间扩展次数:

select * from user_extents where segment_name='table_name';

如果频繁插入,可以选择加大表空间初始大小,和扩展容量来减少扩展次数,提高性能

PCTFREE: 为一个块保留的空间百分比(默认10%)

备注: 当块剩余低于这个百分比之后,再次扩大表数据就会另辟新的数据块,导致行迁移(行迁移不会影响全表扫描,会影响索引查询或通过rowid查询,主要由于一次

读取要访问两个块).

表设计成就英雄

普通堆表(适合大部分设计场景):

不足:

1.表更新有日志开销

2.表delete操作有瑕疵

3.表记录太大索引较慢

4.索引回滚读开销大

5.有序插入难有序读出

全局临时表(适合接口表设计):

分区表(适合日志表):

神通广大的分区表

原理:不同分区存在不同的段(segment)中

类型:range分区,list分区,hash分区,组合分区

range分区:

使用最广泛,可用于范围的,比如时间在某个区间放一个分区

list分区

某个值的分区,比如福州市编码的放一个分区,宁德市的放一个分区

hash分区

根据hash算法,分派到不同的分区中(而不是在同一个分区)

分区本身有额外开销,分区越多就需要管理更多的段,因此只有大表才建议

用分区,100万以下的表不建议用分区

特性

1.高效的分区消除(操作落在指定分区,即扫描指定段)

2.高效的记录清理

delete删除数据,无法释放数据块(删除数据后,查询速度不会变快),分区支持truncate 删除分区,并释放内存块

3.高效的分区转移(内部是通过数字字典的小改动实现的,所以速度非常快)

通过exchange patition with table关键字进行两表的分区数据转移,速度极快

分区索引

全局索引--普通索引

局部索引--针对分区的索引

分区表易错点

有分区用不到

分区索引失效

update golbal indexes(分区操作后,会进行索引重建工作) --对分区进行操作时,加入该关键字,可以避免全局索引失效的问题。

分区索引效率低

查询时没将分区条件加入where语句

索引组织表(适合极少更新的配置表):

优点:

不足:

簇表(频繁关联的多表查询):

优点:

不足:

3955

3955

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?