文章目录

CS224W: Machine Learning with Graphs

公式输入请参考: 在线Latex公式

这节内容貌似也很重要,是针对大规模图数据的优化。之前对这方面的了解只知道用GraphSAGE可以分Batch,貌似还有别的方法。

针对无法对GNN进行随机梯度下降的问题,搞出了GraphSAGE;

针对无法将大图直接进行full batch计算的问题,搞出了Cluster-GCN;

针对GCN模型本身进行了简化,去掉了非线性的计算,并进行了化简。

Scaling Up GNNs to Large Graphs

当前图应用的数据量

| 应用 | 数据集 | 数据量 | 常见任务 | |

|---|---|---|---|---|

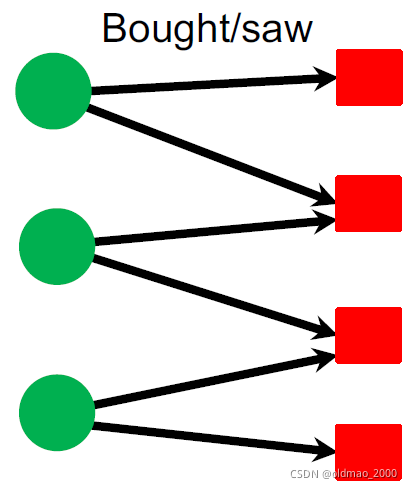

| Recommender systems | Amazon YouTube | Users(绿圆): 100M~1B Products/Videos(红方):10M ~ 1B | Recommend items(link prediction) Classify users/items(node classification) |  |

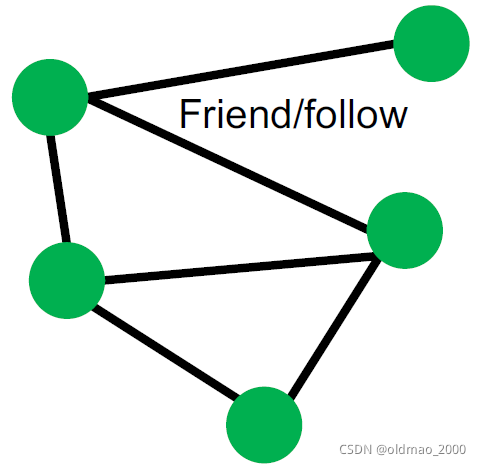

| Social networks | Facebook | Users:300M~3B | Friend recommendation (link-level) User property prediction(node-level) |  |

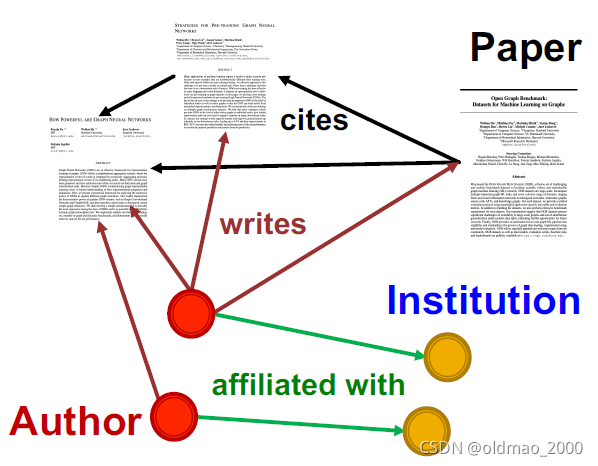

| Academic graph | Microsoft Academic Graph | Papers:120M Authors:120M | Paper categorization(node classification) Author collaboration recommendation Paper citation recommendation(link prediction) |  |

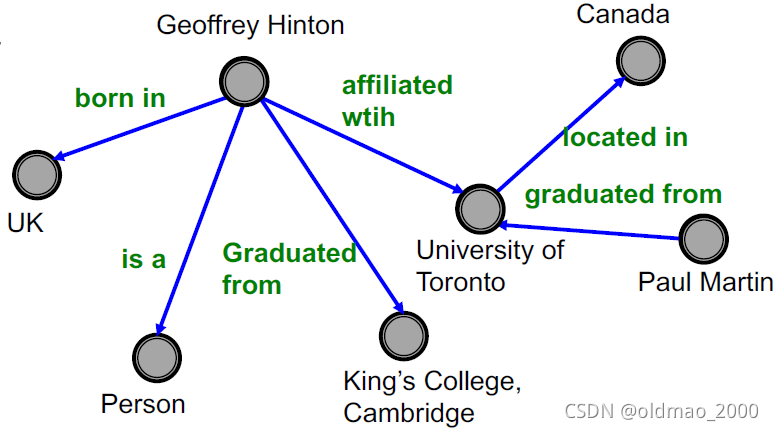

| Knowledge Graphs | Wikidata Freebase | Entities:80M~90M | KG completion Reasoning |  |

特点

尺寸大:节点数从10M到10B;边数量从100M到100B。

常见任务:

节点级别:User/item/paper classification

边级别:Recommendation, completion

SGD for GNN?

对于传统的ML优化方法当然就是GD:

l

(

θ

)

=

1

N

∑

i

=

0

N

−

1

l

i

(

θ

)

\mathcal{l}(\theta)=\cfrac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}l_i(\theta)

l(θ)=N1i=0∑N−1li(θ)

对于数据量较大的时候,要计算所有的点再进行梯度更新效率很低,因此常用随机梯度下降法,每次随机取

M

(

<

<

N

)

M(<<N)

M(<<N)个样本形成mini-batches,这个时候计算

M

M

M个样本的梯度

l

s

u

b

(

θ

)

l_{sub}(\theta)

lsub(θ)更新即可:

θ

←

θ

−

▽

l

s

u

b

(

θ

)

\theta\leftarrow\theta-\triangledown l_{sub}(\theta)

θ←θ−▽lsub(θ)

那用这个思路把SGD用在GNN上来解决GNN面临的大数据量的问题可以吗?

假设我们从图中随机取

M

(

<

<

N

)

M(<<N)

M(<<N)个独立的节点

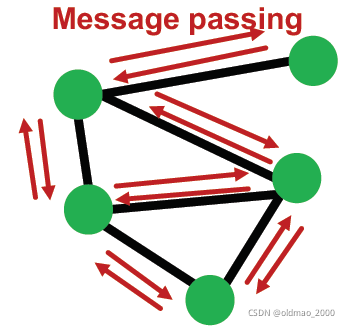

既然是独立的节点,那么采样出来的节点就是孤立的点,这样就没有办法做消息的聚合与传递了,GNN也没法玩了。

因此,原始的SGD无法用在GNN上。

Naïve full-batch implementation for GNN?

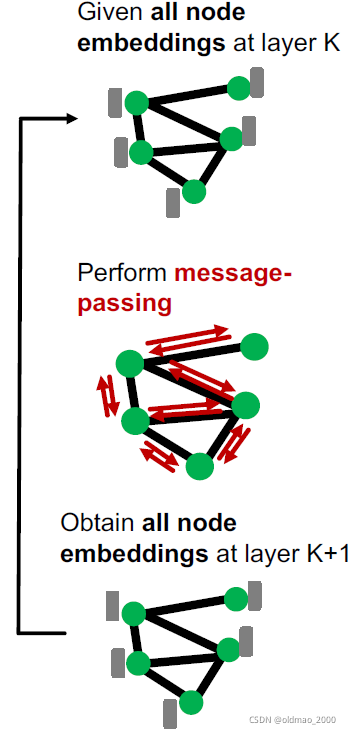

我们再看看Naïve full-batch的方式,每次生成所有节点的表征。

可以看到

1.训练过程需要加载全图的所有节点及特征

2.在每个GNN层中,都要基于前一层的所有节点的embedding计算当前层所有节点的embedding

3.计算损失

4.做GD

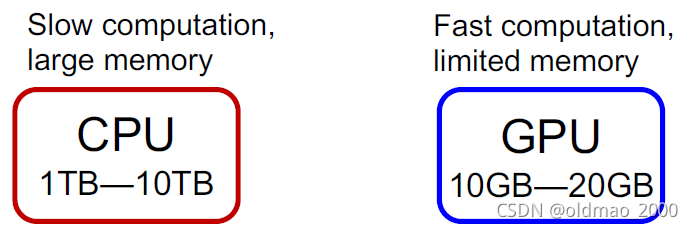

当前一般的DL都是用GPU来加速运算,GPU的内存一般是(10GB–20GB)6GB显存本本默默流泪。。。。这个数据量根本加载不进来:

看了直接硬train也不行,下面看三种解决方案。

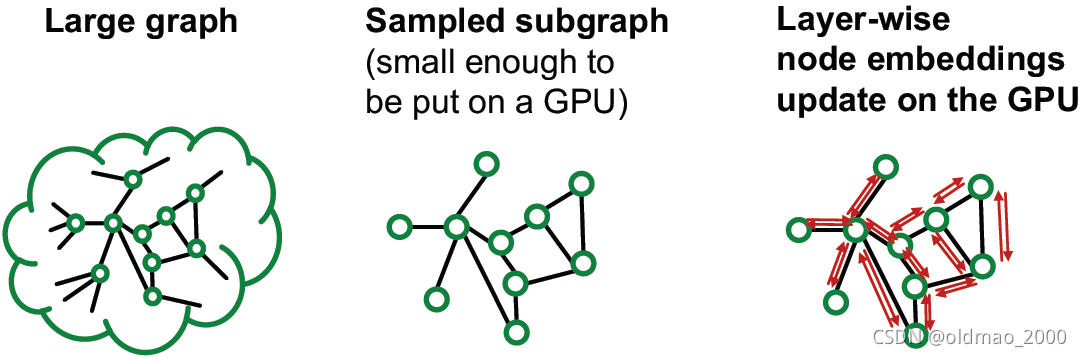

Neighbor Sampling: GraphSAGE1

之前写过2,这里看了讲解有新的领悟,重新整理一下。

这个方法改进有三个部分:

基于邻域的随机梯度下降

SGD之所以无法用在GNN上是因为单个节点的采样会丢失邻居的信息,导致GNN的消息汇聚然并卵。

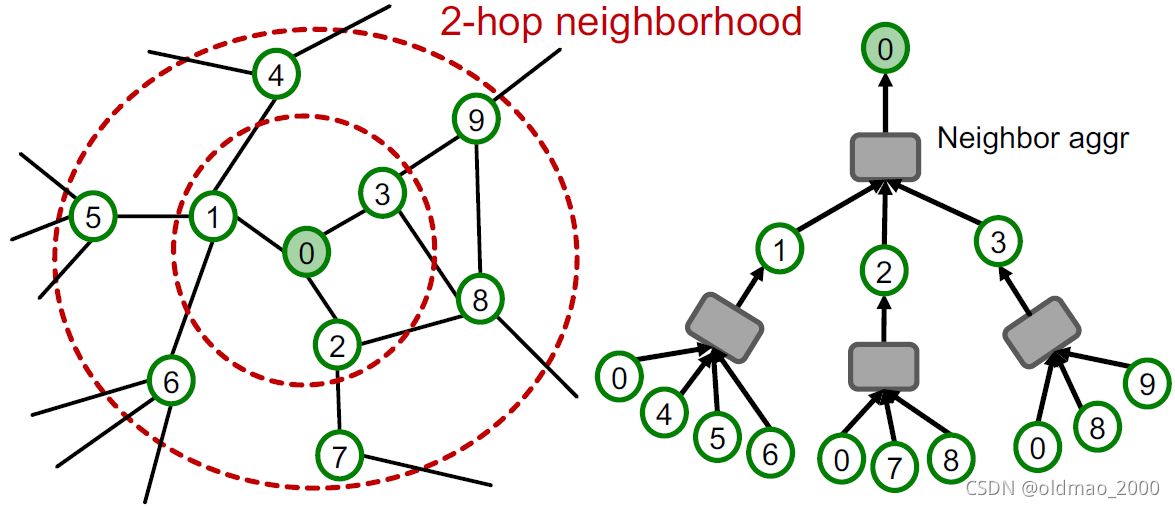

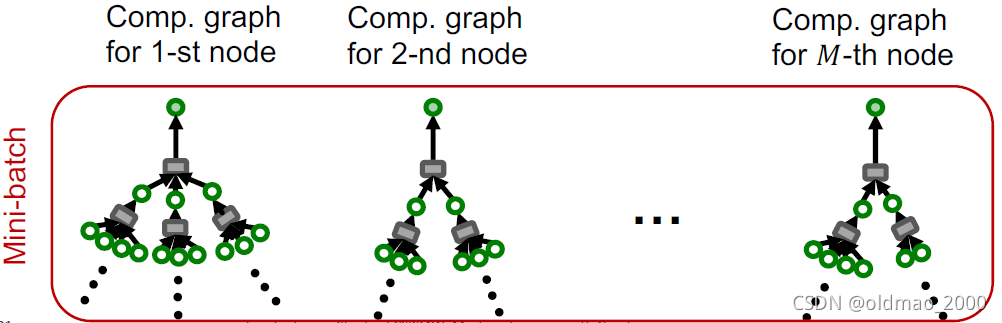

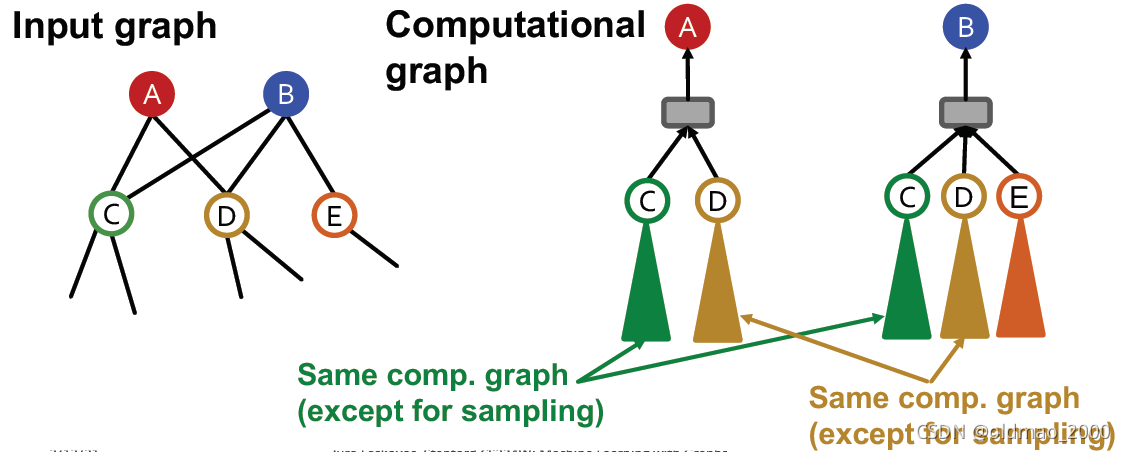

从GNN的计算图中可以看到,一个K层GNN的消息汇聚只涉及到该节点的K跳邻居:

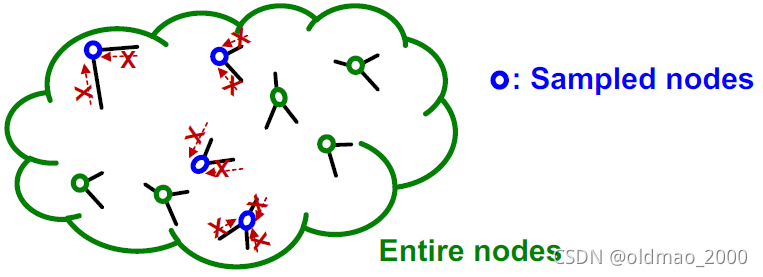

那么采样的时候不单单采样某个节点,而是直接将该节点以及其K跳邻域信息包含进来,形成mini-batch:

这样就得到了基于邻域的SGD算法,具体描述如下:

1.随机采样

M

(

<

<

N

)

M(<<N)

M(<<N)个节点

2.对于每个采样节点

v

v

v

2.1获取其K跳邻居,并构造计算图

2.2用计算图生成节点

v

v

v的embedding

3.计算

M

M

M个节点的梯度

l

s

u

b

(

θ

)

l_{sub}(\theta)

lsub(θ)

4.更新梯度:

θ

←

θ

−

▽

l

s

u

b

(

θ

)

\theta\leftarrow\theta-\triangledown l_{sub}(\theta)

θ←θ−▽lsub(θ)

好处与问题

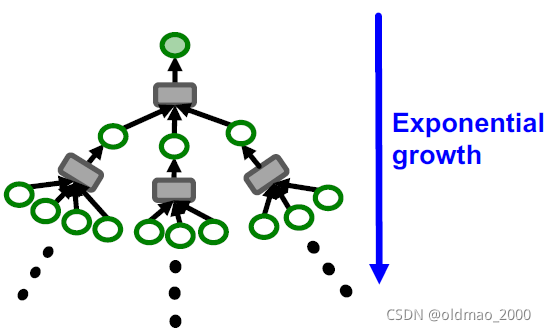

这里将计算图代替单个节点,即可实现mini-batch,又能保证图的信息汇聚不变,当然是效率提高的,但是也存在一个问题。在2.1步中,生成计算图非常耗费资源,因为图的邻居节点数量增长是K跳的指数级:

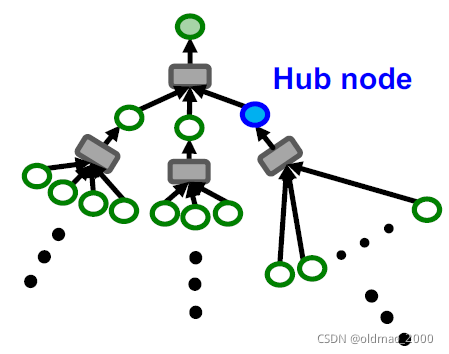

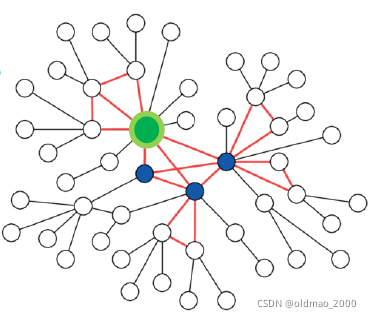

另外对于一些图中的超级节点,例如某个大V的粉丝好几百万,意味该节点的邻居超多,做2.2步的时候会很慢:

邻居采样

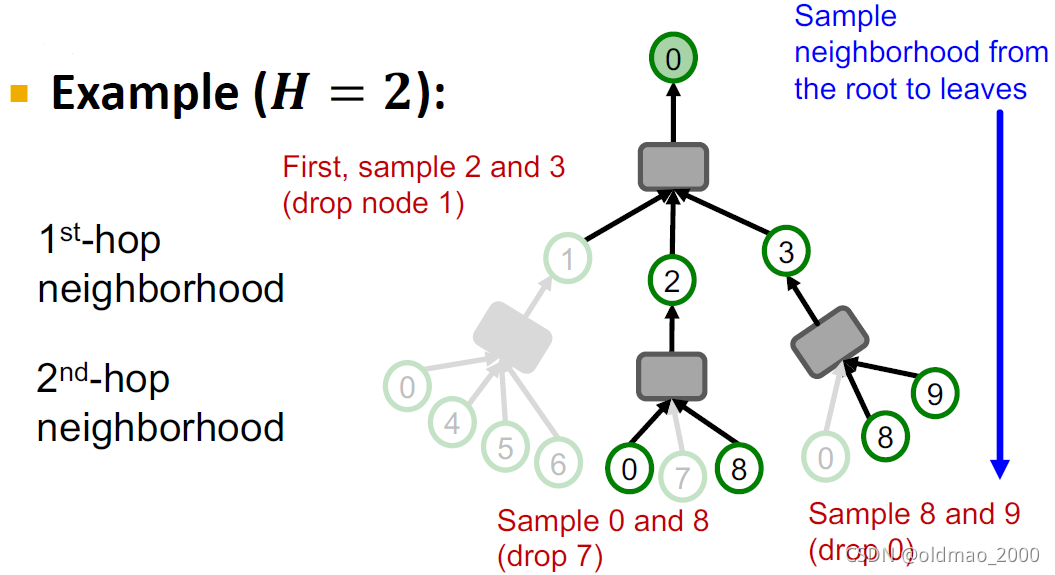

使用邻居采样进一步压缩计算图。这个也是SAGE的由来sample+aggregate。其思想就是在每跳邻居中采样

H

H

H个邻居,下面是

H

=

2

H=2

H=2的例子

邻居采样(相当于计算树剪枝)后在进行SGD。这里只需要将前面的2.1换成下面的步骤:

对于K层GNN的邻居采样描述如下:

1.对于

k

=

1

,

2

,

⋯

,

K

:

k=1,2,\cdots,K:

k=1,2,⋯,K:

1.1对于每个第

k

k

k跳的邻居,最多随机采样

H

k

H_k

Hk个邻居

2.得到最多包含

∏

k

=

1

K

H

k

\prod_{k=1}^KH_k

∏k=1KHk个叶子节点的计算图

好处与问题

较小的

H

H

H可以使得邻居汇聚效率大大增加,但会使得模型的训练不够稳定,因为每次随机出来邻居不一样。

虽然有了

H

H

H个邻居的上限,计算图大小的上限仍然和K跳(GNN的层数也是它)呈指数关系,K增加还是会使得计算图变很大。

最大的问题是随机采样,因为图中的节点明显有不一样的重要程度,采样到不重要的邻居得到embedding的结果明显不是最优的。

邻居的选择

为了解决随机采样的问题,这块研究还有待进一步研究,目前的解决方法是采取策略来采样重要的点:

例如上图中的策略是:

从绿色点开始可回原地随机游走,并计算Restarts score:

R

i

R_i

Ri(直觉上:这个玩意越高说明该节点涉及到的内部节点越多,就是random walk with restarts,RWR算法)

在每层GNN的邻居采样中对高

R

i

R_i

Ri的邻居采样。

小结及改进思路

该方法是目前工业上应用较成熟的方法。pintrest?阿里都在用

但是该方法仍然有一些缺点:

1.计算图的大小仍然和GNN的层数成指数关系

2.计算过程非常冗余,尤其是当邻域中多个节点共享邻居的时候(在同一个mini-batch中),该邻居会在计算图中出现多次,例如:

可以看到C和D都是AB的公共邻居,每个都计算了两次,考虑某个大V节点岂不是要计算很多次?

再回头看full-batch GNN的实现过程,所有的节点都用前一层的embedding结果来更新当前层的embedding,不存在上面的重复计算问题:

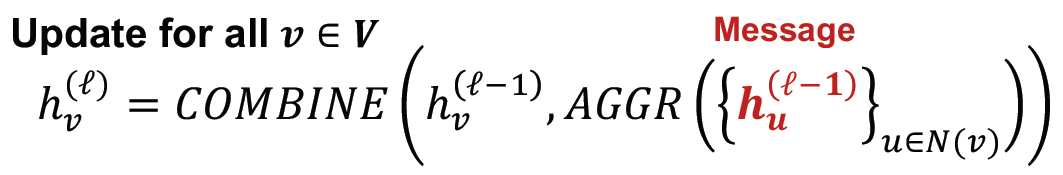

而且,从计算公式可以看到,在每一层的消息汇聚,只用计算

2

×

E

次

,

E

2\times E次,E

2×E次,E是边数量,

u

u

u的消息汇聚给

v

v

v,

v

v

v的消息汇聚给

u

u

u:

对于

K

K

K层的GNN,那么计算次数为:

2

K

E

2KE

2KE,也就是说整个计算过程的复杂度分别与层数、边数成线性关系,非常快。

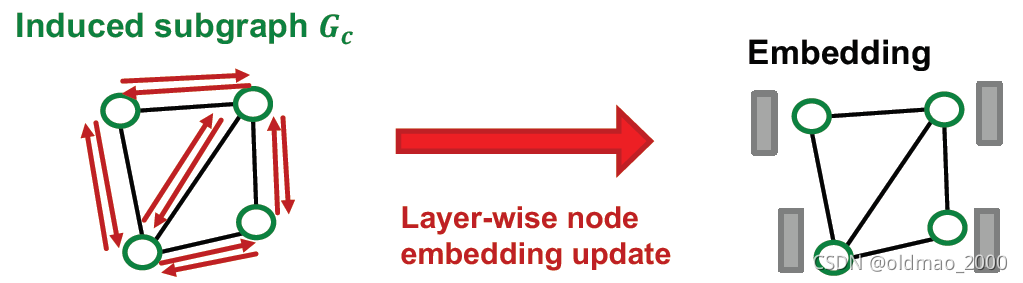

也就是说full-batch GNN的layer-wise node embedding update方法可重复使用前一层的embedding结果,不需要冗余的计算和邻居的采样。但是,它的问题在于内存放不下,下面看从full-batch如何解决GNN的大图训练问题。

PS:这里还有另外一个模型HAG,层次化聚合图模型也是类似思想,用的是层次化的划分思想。

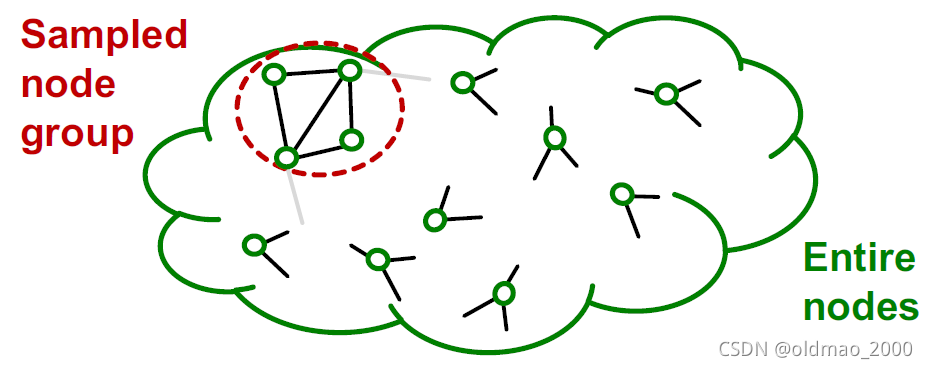

Cluster-GCN

子图采样

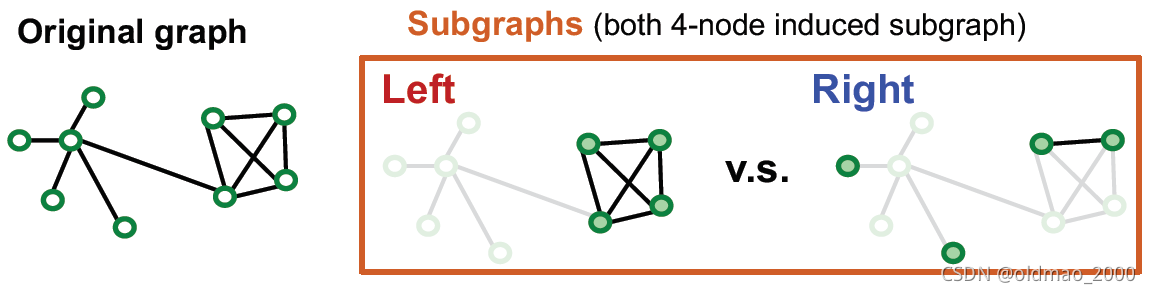

既然上面讨论了大图有很多优势,但是由于内存方面的限制导致这个方法无法使用,那么可以考虑将大图拆分成可以放进内存的小图,然后再计算的思路:

那么这里就稍微看看这个方法的可行性如何,或者说拆分后效果会不会扑街。

由于GNN的计算是基于邻居节点的消息汇聚机制的,那么,如果切分后的子图能够最大限度的保留原图的邻域信息,那么切割后子图消息汇聚产生的embedding和原图应该是差不多的。

从上面的例子看,在子图采样要最大化保证原来的connectivity,分开但丢边少。

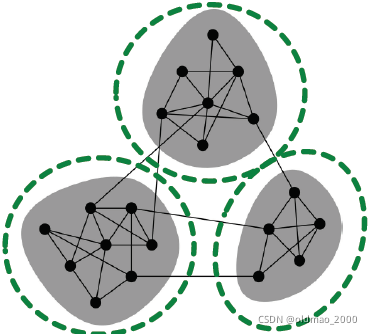

由于现实存在的图中包含较为丰富的社区结构,因此将图中的社区采样出来作为子图,每个子图可以包含原图的local connectivity pattern。

Cluster-GCN overview

给定图

G

=

(

V

,

E

)

G=(V,E)

G=(V,E),将其节点

V

V

V划分为

C

C

C个组:

V

1

,

V

2

,

⋯

,

V

C

V_1,V_2,\cdots,V_C

V1,V2,⋯,VC

为了保证社区的完整性,可以使用已有的社区检验方法,例如:Louvain, METIS3。

每个小组的节点

V

1

,

V

2

,

⋯

,

V

C

V_1,V_2,\cdots,V_C

V1,V2,⋯,VC生成对应的

C

C

C个子图:

G

1

,

G

2

,

⋯

,

G

C

G_1,G_2,\cdots,G_C

G1,G2,⋯,GC,每个子图有以下关系:

G

C

≡

(

V

C

,

E

C

)

,

where

E

c

=

{

(

u

,

v

)

∣

u

,

v

∈

V

c

}

G_C\equiv (V_C,E_C),\\ \text{where }E_c=\{(u,v)|u,v\in V_c\}

GC≡(VC,EC),where Ec={(u,v)∣u,v∈Vc}

每个子图之间没有边相连:

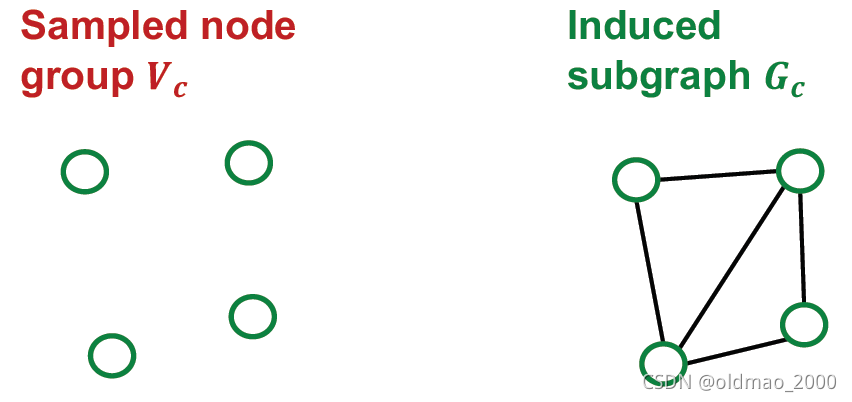

Cluster-GCN: MIni-batch Training

1.对每个mini-batch,随机采样一个节点组:

V

c

V_c

Vc

2.构造induced subgraph:

G

c

=

(

V

c

,

E

c

)

G_c= (V_c,E_c)

Gc=(Vc,Ec)

3.对

G

c

G_c

Gc使用GNN的layer-wise node embedding update(就是对这个子图用full batch的GNN进行计算),得到每个节点的embedding:

h

v

,

v

∈

V

c

h_v,v\in V_c

hv,v∈Vc

4.计算每个节点损失并取平均:

l

s

u

b

(

θ

)

=

1

∣

V

c

∣

⋅

∑

v

∈

V

c

l

v

(

θ

)

l_{sub}(\theta)=\cfrac{1}{|V_c|}\cdot\sum_{v\in V_c}l_v(\theta)

lsub(θ)=∣Vc∣1⋅v∈Vc∑lv(θ)

5.更新参数:

θ

←

θ

−

▽

l

s

u

b

(

θ

)

\theta\leftarrow\theta-\triangledown l_{sub}(\theta)

θ←θ−▽lsub(θ)

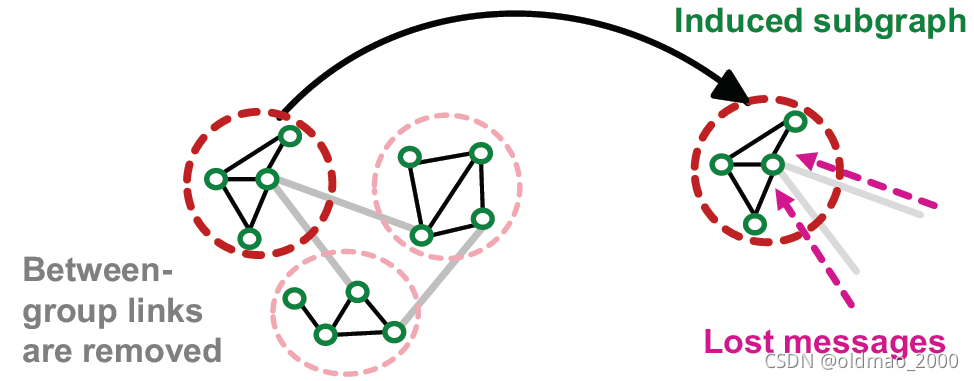

Cluster-GCN的问题

Graph community detection algorithm对图进行聚类后,每个社区只包含全部数据中的一小部分

生成的induced subgraph去掉了一些边,准确的说是去掉了社区与社区之间的边,也就是社区之间没有消息的汇聚了,这里就会降低GNN的性能。

也就是说子图中的节点没有足够的diverse来表达整个图的结构;

此外,由于节点的损失是在每个社区内部计算的,社区到社区的样本分布差异会使得梯度的方差很大,最终导致SGD的收敛性变差。

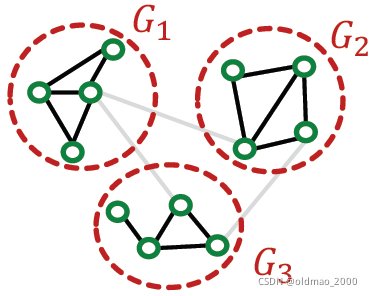

Cluster-GCN进阶版

对于上面问题的解决方案就是每个mini-batch一次性聚合多个组。

大白话就是大图放不进内存,就想法子切小了放,切太小图被切变样了,性能扑街,现在切不大不小,刚好。

除了切分方式不一样(Sampling multiple node groups),其他计算步骤都一样。

Cluster-GCN进阶版步骤

Pre-processing step:

给定图

G

=

(

V

,

E

)

G=(V,E)

G=(V,E),将其节点

V

V

V划分为

C

C

C个组:

V

1

,

V

2

,

⋯

,

V

C

V_1,V_2,\cdots,V_C

V1,V2,⋯,VC。

这里和原始的Cluster-GCN的划分相比,组的规模要小一些,因为待会要进行组合,单个组太大组合内存会爆。

Mini-batch training:

1.对于每个mini-batch,随机采样属于一个组集合的节点

q

q

q:

{

V

t

1

,

⋯

,

V

t

q

⊂

}

{

V

1

,

V

2

,

⋯

,

V

C

}

\{V_{t_1},\cdots,V_{t_q}\subset\} \{V_1,V_2,\cdots,V_C\}

{Vt1,⋯,Vtq⊂}{V1,V2,⋯,VC}

2.将所有节点组集合中的所有节点进行信息汇聚:(感觉这个步骤应该在后面,这里只是做集合)

V

a

g

g

r

=

V

t

1

∪

⋯

∪

V

t

q

V_{aggr}=V_{t_1}\cup\cdots\cup V_{t_q}

Vaggr=Vt1∪⋯∪Vtq

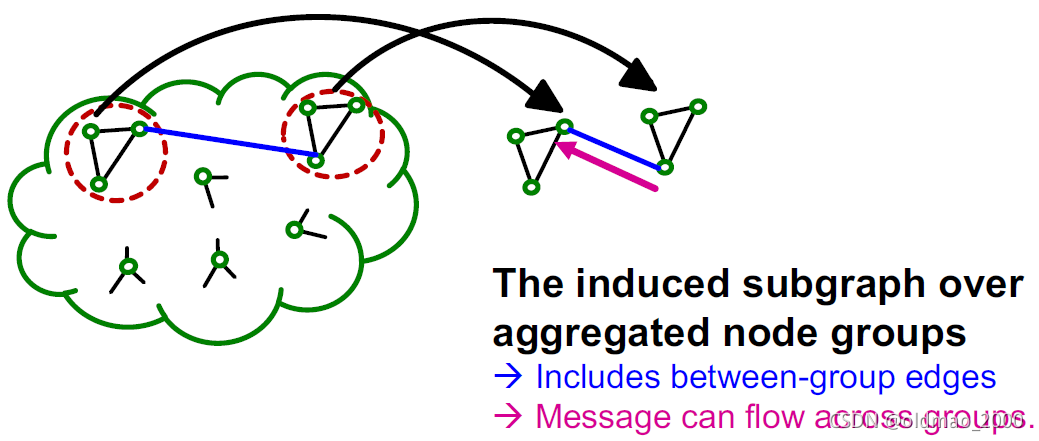

3.构建induced subgraph

G

a

g

g

r

=

(

V

a

g

g

r

,

E

a

g

g

r

)

where

E

a

g

g

r

=

{

(

u

,

v

)

∣

u

,

v

∈

}

V

a

g

g

r

G_{aggr}=(V_{aggr},E_{aggr})\\ \text{where }E_{aggr}=\{(u,v)|u,v\in \}V_{aggr}

Gaggr=(Vaggr,Eaggr)where Eaggr={(u,v)∣u,v∈}Vaggr

注意,这里的

E

a

g

g

r

E_{aggr}

Eaggr包含组间的边。

后面的步骤略。

时间复杂度比较GraphSAGE vs Cluster-GCN

假定:我们使用

K

K

K成生成

M

(

<

<

N

)

M(<<N)

M(<<N)个节点的embedding。这里

N

N

N是总的节点数量。

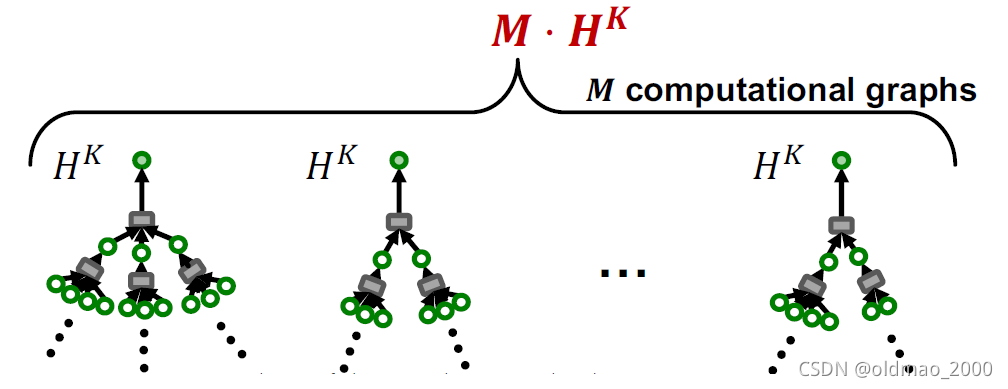

基于Neighbor-sampling的GraphSAGE:

如果每层采样

H

H

H个节点,对于每个节点,

K

K

K层计算图共有

H

K

H^K

HK个节点

要计算

M

M

M个节点,总的计算量为:

M

⋅

H

K

M\cdot H^K

M⋅HK

Cluster-GCN:

对

M

M

M个节点的induced subgraph执行消息传递,如果子图平均度为:

D

a

v

g

D_{avg}

Davg,那么子图边数量为:

M

⋅

D

a

v

g

M\cdot D_{avg}

M⋅Davg,对于

K

K

K层的消息传递而言,计算量为:

K

⋅

M

⋅

D

a

v

g

K\cdot M\cdot D_{avg}

K⋅M⋅Davg

二者不同量纲无法比较优劣,我们假设

H

=

D

a

v

g

/

2

H=D_{avg}/2

H=Davg/2,也就是采样约50%的邻居,此时Cluster-GCN的计算量为:

2

M

H

K

2MHK

2MHK要远远小于GraphSAGE 的

M

⋅

H

K

M\cdot H^K

M⋅HK

Simplified GCN4

GCN回顾

这块之前有写过一点点笔记,但是重新听了一遍有新的领悟,记录一下。

从简化GCN模型的思路出发,还有FastGCN、 Light GCN,具体看笔记。

先复习一把GCN,这里不写了,直接上GCN的矩阵形式:

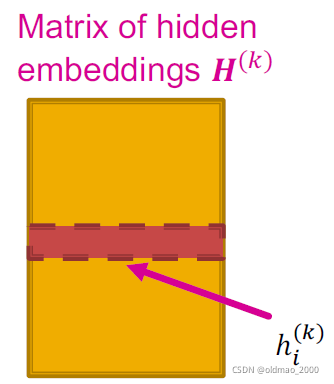

记

H

(

k

)

=

[

h

1

(

1

)

⋯

h

∣

V

∣

(

k

)

]

H^{(k)}=[h_1^{(1)}\cdots h_{|V|}^{(k)}]

H(k)=[h1(1)⋯h∣V∣(k)]

记图的邻接矩阵为

A

A

A,这里的邻接矩阵对角线为1,即包含self-loop

则节点的消息聚合可表示为:

∑

u

∈

N

(

v

)

h

u

(

k

)

=

A

v

,

:

H

(

k

)

\sum_{u\in N(v)}h_u^{(k)}=A_{v,:}H^{(k)}

u∈N(v)∑hu(k)=Av,:H(k)

记度矩阵为对角矩阵

D

D

D:

D

v

,

v

=

Deg

(

v

)

=

∣

N

(

v

)

∣

D_{v,v}=\text{Deg}(v)=|N(v)|

Dv,v=Deg(v)=∣N(v)∣

当然,

D

−

1

D^{-1}

D−1也是对角矩阵:

D

v

,

v

−

1

=

1

∣

N

(

v

)

∣

D_{v,v}^{-1}=\cfrac{1}{|N(v)|}

Dv,v−1=∣N(v)∣1

消息聚合可以写成:

1

∣

N

(

v

)

∣

∑

u

∈

N

(

v

)

h

u

(

k

)

→

矩

阵

形

式

D

−

1

A

H

(

k

)

\cfrac{1}{|N(v)|}\sum_{u\in N(v)}h_u^{(k)}\xrightarrow[]{矩阵形式}D^{-1}AH^{(k)}

∣N(v)∣1u∈N(v)∑hu(k)矩阵形式D−1AH(k)

GCN的中第

v

v

v个节点在第

k

k

k层的embedding可以写为:

h

v

(

k

+

1

)

=

ReLU

(

W

k

1

∣

N

(

v

)

∣

∑

u

∈

N

(

v

)

h

u

(

k

)

)

h_v^{(k+1)}=\text{ReLU}\left(W_k\cfrac{1}{|N(v)|}\sum_{u\in N(v)}h_u^{(k)}\right)

hv(k+1)=ReLU⎝⎛Wk∣N(v)∣1u∈N(v)∑hu(k)⎠⎞

矩阵形式为:

H

(

k

+

1

)

=

ReLU

(

A

~

H

(

k

)

W

k

T

)

where

A

~

=

D

−

1

(1)

H^{(k+1)}=\text{ReLU}(\tilde AH^{(k)}W_k^T)\\ \text{where }\tilde A=D^{-1}\tag1

H(k+1)=ReLU(A~H(k)WkT)where A~=D−1(1)

老师注明了一下:原始版本的

A

~

=

D

−

1

/

2

A

D

−

1

/

2

\tilde A=D^{-1/2}AD^{-1/2}

A~=D−1/2AD−1/2

原始版本的

A

~

\tilde A

A~性能要好,这里为啥?

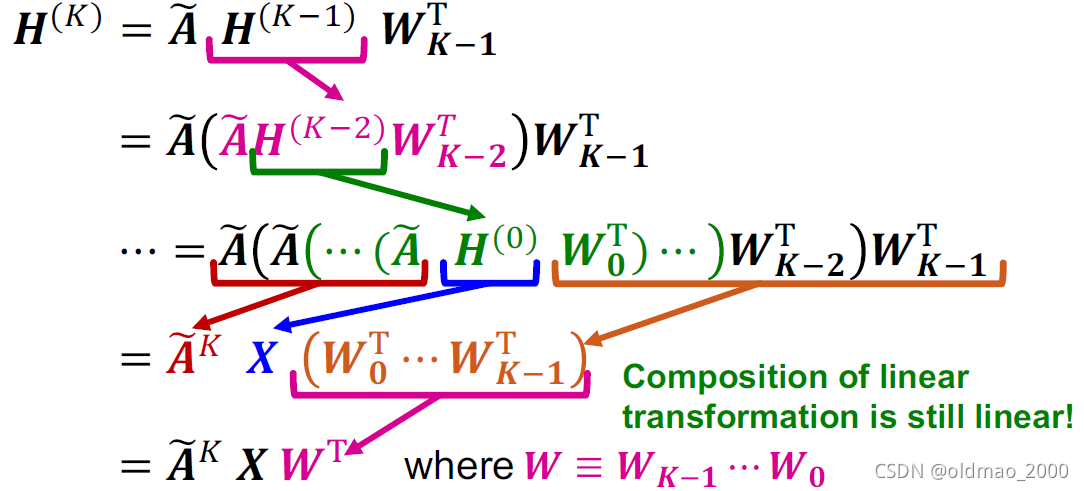

Simplified GCN简化过程

下面看去掉公式1中的非线性ReLU,并化简:

最后结果写成:

H

(

K

)

=

A

~

K

X

W

T

H^{(K)}=\tilde A^KXW^T

H(K)=A~KXWT

由于

A

~

K

X

\tilde A^KX

A~KX不包含可学习的参数,因此它可以提前先算好,这里的这个

A

~

K

\tilde A^K

A~K相当于邻接矩阵的

K

K

K次方,之前有分析过5这个代表

K

K

K阶邻居相连。

这个计算由于是一系列的稀疏矩阵的乘法,非常快。

记

X

~

=

A

~

K

X

W

T

\tilde X=\tilde A^KXW^T

X~=A~KXWT为预先计算好的矩阵,那么矩阵形式就可以写为:

H

(

K

)

=

X

~

W

T

H^{(K)}=\tilde XW^T

H(K)=X~WT

这个形式就是相当于矩阵

X

~

\tilde X

X~的线性变换!对于每个节点的embedding而言:

h

v

(

K

)

=

W

X

~

v

h_v^{(K)}=W\tilde X_v

hv(K)=WX~v

X

~

v

\tilde X_v

X~v是矩阵

X

~

\tilde X

X~中的节点

v

v

v对应的预先计算的特征,就是矩阵中的某一行。整个计算不涉及其他节点,因此,计算出矩阵后

X

~

\tilde X

X~,我们可以并行的计算

M

M

M个节点

{

v

1

,

v

2

,

⋯

,

v

M

}

\{v_1,v_2,\cdots,v_M\}

{v1,v2,⋯,vM}的embedding:

h

v

1

(

K

)

=

W

X

~

v

1

,

h

v

2

(

K

)

=

W

X

~

v

2

,

⋯

h

v

M

(

K

)

=

W

X

~

v

M

.

(2)

h_{v_1}^{(K)}=W\tilde X_{v_1},\\ h_{v_2}^{(K)}=W\tilde X_{v_2},\\ \cdots\\ h_{v_M}^{(K)}=W\tilde X_{v_M}.\tag2

hv1(K)=WX~v1,hv2(K)=WX~v2,⋯hvM(K)=WX~vM.(2)

小结

simplified GCN模型可以分两步:

1.Pre-processing step:先算矩阵

X

~

\tilde X

X~

2.Mini-batch training step:

2.1对每个mini-batch,随机采样

M

M

M个节点

2.2按公式2分别计算每个节点的embedding

3.利用embedding进行预测或者计算Loss

4.使用SGD更新参数

与前面两种思路的比较

相比neighbor sampling:Simplified GCN不用构造计算图,因此生成节点embedding更高效。

相对于Cluster-GCN:Simplified GCN的Mini-batch中的节点是从整个图中进行采样的(各个节点之间的计算没有相互依赖),不需要从子图中进行采样,因此其SGD的方差在训练过程中较小。

存在问题

由于Simplified GCN简化了非线性部分,因此它的表达能力相对于原始GCN是变弱了的。但是在模型的文章中Simplified GCN的表现虽然差,但是并没有差很多,但是效率确实很好。

究其原因,因为图的同质性(Graph homophily),相邻节点(有边连接)通常会趋于相同标签,例如:

在引文网络,存在引用关系的文章一般都是相同领域的文章;

在电影推荐系统,两个好基友通常会喜欢同类型的电影。

Simplified GCN的preprocessing step中,计算的

A

~

K

X

\tilde A^KX

A~KX实际上是不断将其

K

K

K跳邻居特征进行平均后迭代到当前节点上,因此这个也暗自符合了图的同质性,因此Simplified GCN在有同质性的图上效果非常棒,对于那些同质性较差的图,Simplified GCN效果就很扑街。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?