机器学习大致可分为三类:监督学习、非监督学习、半监督学习,下面我们就来分别介绍。

机器学习是人工智能的核心领域之一,而根据学习过程中使用的标签数据的不同,机器学习主要分为三大类:监督学习(Supervised Learning)、半监督学习(Semi-supervised Learning)和无监督学习(Unsupervised Learning)。

监督学习

用数据挖掘领域著名学者韩家炜

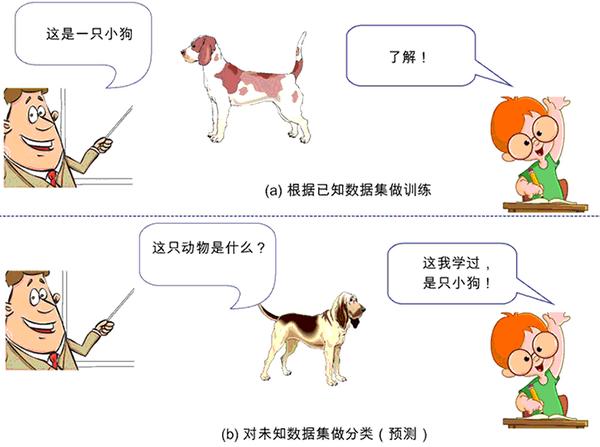

教授的话来说,所有的监督学习(Supervised Learning),基本上都是分类(Classification)的代名词。它从有标签的训练数据中学习模型,然后对某个给定的新数据利用模型预测它的标签。

这里的标签其实就是某个事物的分类。在某种程度上,你可以把它理解为作业的“标准答案”,而对于每次监督学习的输出,可理解为自己作答的答案。如果我们给出的答案和标准答案不一致,老师或家长就会监督我们来纠错,这样一来二去,我们对题目的理解就会更加深刻,在做新题时,正确率也会越来越高。

比如,小时候父母告诉我们某个动物是猫、狗或猪,然后在我们的大脑里就会形成或猫或狗或猪的印象(相当于模型构建),当面前来了一只“新”小狗时,如果你能叫出“这是一只小狗”,那么恭喜你,标签分类成功!

但如果你回答说“这是一头小猪”,这时你的父母就会纠正你的偏差:“乖,不对,这是一只小狗。”这样一来二去地进行训练,不断更新你大脑的认知体系,当下次再遇到这类新的猫、狗、猪时,你就会在很大概率上做出正确的“预测”分类。

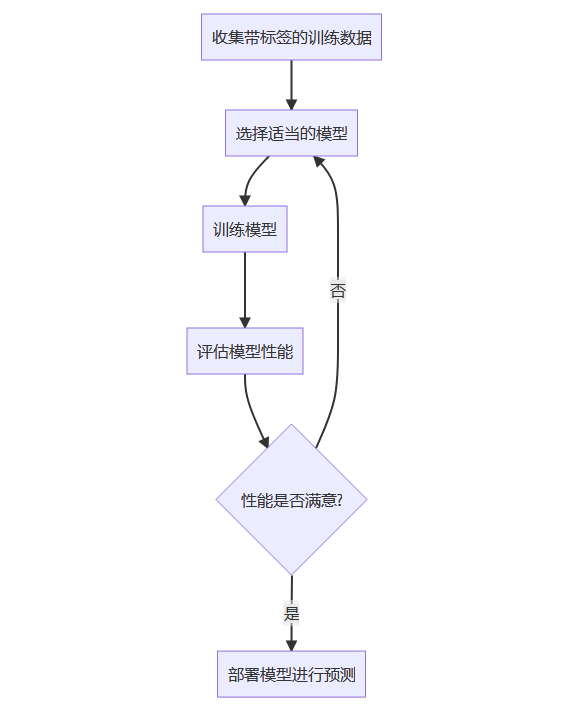

监督学习的示意图如图 1 所示。

图 1:监督学习的示意图

事实上,整个机器学习的过程就是在干一件事,即通过训练学习得到某个模型,然后期望这个模型也能很好地契合(fitting)“新样本”。这种让模型契合新样本的能力,也称为“泛化能力”,它是机器学习算法中非常重要的性质。

优缺点

监督学习的优点在于:

- 可以通过大量已有标记数据训练模型,使得模型的预测结果更加准确。

- 可以对数据进行分类和预测。

但是,监督学习也有一些缺点:

- 需要大量的已标记数据,而且需要人工进行标记。

- 模型只能预测已知类别,对于未知类别的数据无法进行有效预测。

典型算法:

线性回归(Linear Regression)

逻辑回归(Logistic Regression)

决策树(Decision Tree)

支持向量机(Support Vector Machine, SVM)

神经网络(Neural Networks)

随机森林(Random Forest)

梯度提升树(Gradient Boosting Decision Tree, GBDT)

代码示例:使用Scikit-learn实现监督学习

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score

# 加载鸢尾花数据集

iris = load_iris()

X = iris.data # 特征

y = iris.target # 标签

# 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# 创建随机森林分类器

clf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

# 训练模型

clf.fit(X_train, y_train)

# 预测

y_pred = clf.predict(X_test)

# 评估模型

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"模型准确率: {accuracy:.2f}")非监督学习

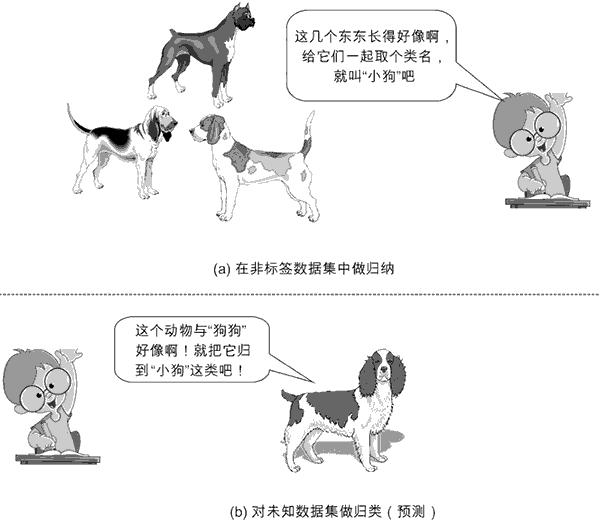

与监督学习相反,非监督学习(Unsupervised Learning)所处的学习环境中都是没有标签的数据。韩家炜教授又指出:非监督学习,本质上就是“聚类”(Cluster)的近义词。聚类的思想起源非常早,在中国最早可追溯到《周易·系辞上》中的“方以类聚,物以群分,吉凶生矣。”

但真正意义上的聚类算法

,却是 20 世纪 50 年代前后才被提出的。为何会如此滞后呢?原因在于,聚类算法的成功与否高度依赖于数据。数据量小了,聚类意义不大;数据量大了,人脑就不灵光了,只能交由计算机来解决问题,而计算机在 1946 年才出现。

如果说分类是指根据数据的特征或属性,将新对象划分到已有的类别当中,那么聚类一开始并不知道数据会分为几类,而是通过分析将数据聚成若干个群。简单来说,给定数据后,聚类能从数据中学习得到什么,就看数据本身具备什么特性了。

基于此,北京航空航天大学的于剑教授对聚类做出了 12 字的精彩总结:“归哪类,像哪类。像哪类,归哪类。”但这里的“类”也好,“群”也罢,事先我们是不知情的。一旦归纳出一系列“类”或“群”的特征,再来一个新数据时,我们就可以根据它距离哪个“类”或“群”较近,预测它属于哪个“类”或“群”,从而完成新数据的“分类”或“分群”功能。这就是非监督学习。

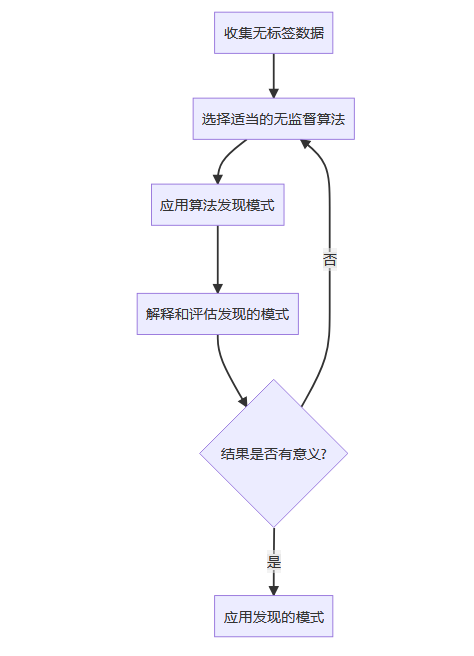

非监督学习示意图如图 2 所示。

图 2:非监督学习示意图

优缺点

无监督学习的优点在于:

- 无需标记大量数据,降低了数据标记的成本。

- 可以自动发现数据的结构和模式,可以帮助解决一些特定问题,如异常检测、聚类分析等。

但是,无监督学习也有一些缺点:

- 无法利用标记数据进行训练,因此预测结果可能不够准确。

- 很难对生成的结果进行验证和解释,需要人工进行进一步分析。

典型算法:

K均值聚类(K-means Clustering)

层次聚类(Hierarchical Clustering)

主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)

自编码器(Autoencoder)

高斯混合模型(Gaussian Mixture Model, GMM)

DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

代码示例:使用K-means进行聚类

from sklearn.datasets import make_blobs

from sklearn.cluster import KMeans

import matplotlib.pyplot as plt

# 生成模拟数据

X, y = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)

# 创建K-means模型

kmeans = KMeans(n_clusters=4, random_state=0)

# 训练模型

kmeans.fit(X)

# 预测聚类标签

labels = kmeans.predict(X)

# 可视化结果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=labels, s=50, cmap='viridis')

centers = kmeans.cluster_centers_

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=200, alpha=0.5)

plt.title("K-means聚类结果")

plt.show()半监督学习

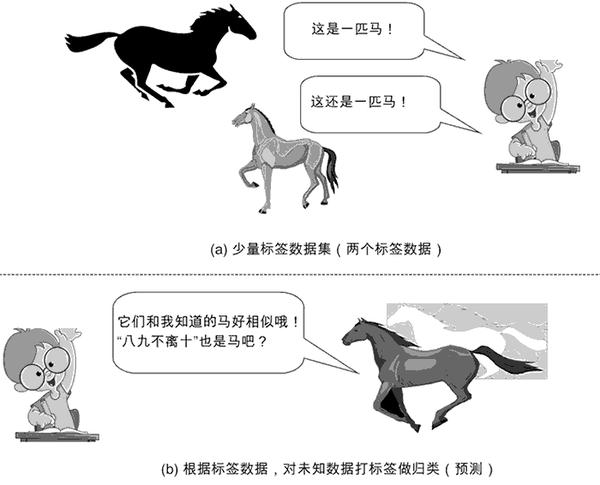

半监督学习(Semi-supervised Learning)既用到了标签数据,又用到了非标签数据。

有一句骂人的话,说某个人“有妈生,没妈教”,抛开这句话中的骂人含义,其实它说的是“非监督学习”。但我们绝大多数人,不仅“有妈生,有妈教”,还有小学教、中学教、大学教,“有人教”的意思是,有人告诉我们事物的对与错(即对事物打标签),然后我们就可据此改善自己的性情,慢慢把自己调教得更有教养,这自然就属于“监督学习”。

但总有那么一天,我们会长大。而长大的标志之一,就是自立。何谓自立呢?就是远离父母、走出校园,没有人告诉你对与错,一切认知都要基于自己早期已获取的知识,并从社会中学习,扩大自己的认知体系,当遇到新事物时,我们能泰然自若地处理,而非六神无主。

从这个角度来看,现代人类成长学习的最佳方式当属“半监督学习”!它既不是纯粹的“监督学习”(如果是这样,我们的创造力和认知体系可能会被扼杀,我们也永远不可能超越父辈和师辈),也不属于完全的“非监督学习”(如果是这样,我们会如无根之浮萍,花很多时间重造轮子)。

那么到底什么是“半监督学习”呢?下面我们给出它的形式化定义:

给定一个来自某个未知分布的有标记示例集 {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xk, yk )},其中 xi 是输入数据,yi 是标签。对于一个未标记示例集 U={xk+1, xk+2, ..., xk+u },这里 u 为未标记样本数。我们期望通过学习得到某个函数:fY→X,通过它准确地对未标记的数据 lix+,预测其标签 iy。这里 xi∈X,均为 d 维向量,yi∈Y,为示例 xi 的标签。

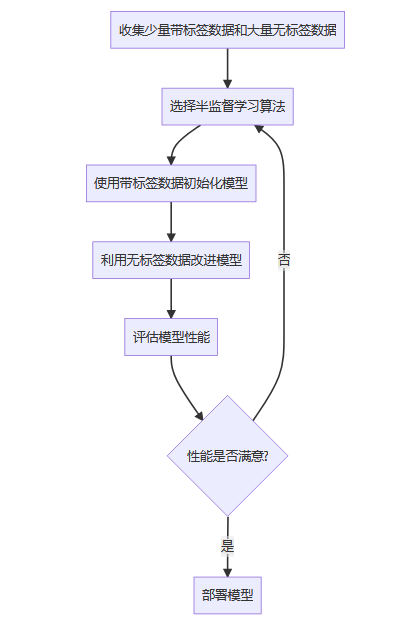

半监督学习的示意图如图 3 所示。

图 3:半监督学习示意图

形式化的定义比较抽象,下面我们列举一个现实生活中的例子来辅助说明这个概念。假设我们已经学到:

a) 马晓云同学(数据1)是一个牛人(标签为牛人);

b) 马晓腾同学(数据2)是一个牛人(标签为牛人)。

假设我们并不知道李晓宏同学(数据3)是谁,也不知道他是不是牛人,但考虑他经常和二马同学共同出入高规格大会,都经常会被上层人士接见(也就是说他们虽独立,但同分布),所以我们很容易根据“物以类聚,人以群分”的思想,给李晓宏同学打上“牛人”标签。

这样一来,我们的已知领域(标签数据)就扩大了(由两个扩大到三个),这也就完成了半监督学习的过程。事实上,半监督学习就是以“已知之认知(标签化的分类信息)”扩大“未知之领域(通过聚类思想将未知事物归类为已知事物领域)”。但这里隐含了一个基本假设—聚类假设(Cluster Assumption),其核心要义就是,相似的样本拥有相似的输出。

常见的半监督学习算法有生成式方法、半监督支持向量机

(Semi-supervised Support Vector Machine,简称 S3VM,是 SVM 在半监督学习上的推广应用)、图半监督学习、半监督聚类等。

事实上,我们对半监督学习的现实需求是非常强烈的。原因很简单,因为人们能收集到的标签数据非常有限,而手动标记数据需要耗费大量的人力、物力,但非标签数据却大量存在且触手可得,这个现象在互联网数据中更为常见,因此半监督学习显得尤为重要。

优缺点

半监督学习的优点在于:

- 可以减少标记数据的数量,降低数据标记的成本。

- 可以利用未标记数据来提高模型的预测能力,使预测结果更加准确。

但是,半监督学习也有一些缺点:

- 需要大量未标记数据,模型可能会过度拟合未标记数据,导致预测结果不准确。

- 无法处理未知类别的数据。

典型算法:

自训练(Self-training)

协同训练(Co-training)

标签传播(Label Propagation)

基于图的半监督学习(Graph-based Semi-supervised Learning)

半监督支持向量机(Semi-supervised SVM, S3VM)

代码示例:标签传播算法

import numpy as np

from sklearn import datasets

from sklearn.semi_supervised import LabelPropagation

from sklearn.metrics import accuracy_score

# 加载鸢尾花数据集

iris = datasets.load_iris()

X = iris.data

y = iris.target

# 随机选择10%的样本作为带标签数据

rng = np.random.RandomState(42)

random_unlabeled_points = rng.rand(len(y)) < 0.9

y_train = np.copy(y)

y_train[random_unlabeled_points] = -1 # -1表示无标签

# 创建标签传播模型

label_prop_model = LabelPropagation(kernel='knn', n_neighbors=10)

# 训练模型

label_prop_model.fit(X, y_train)

# 预测所有样本

y_pred = label_prop_model.predict(X)

# 计算准确率

accuracy = accuracy_score(y, y_pred)

print(f"模型准确率: {accuracy:.2f}")

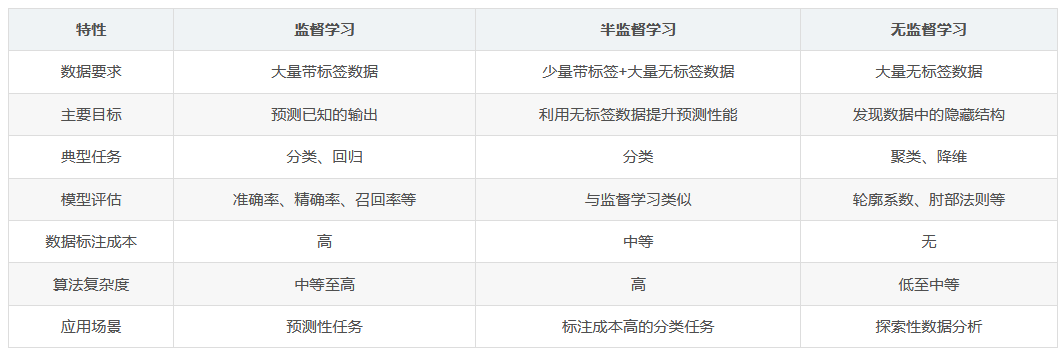

总结

- 选择监督学习:当你有大量带标签数据且目标是预测明确的输出时

- 选择无监督学习:当你没有标签数据且目标是探索数据内在结构时

- 选择半监督学习:当你有少量带标签数据和大量无标签数据时

附加补充

除了3种机器学习方式,还有强化学习、自监督学习(Self-supervised Learning)等

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?