目录

一、雷达方程第一阶段理解

雷达通过发射电磁波并接收回波信号进行目标探测,雷达方程是基于电磁波传播的基本原理来阐述雷达探测能力与发射机功率、脉宽

、发射天线增益

、接收天线增益

、波长

、目标反射截面积

、目标距离

、传输损耗

、接收机信噪比门限

等雷达能力、环境因素、目标特性之间的关系。

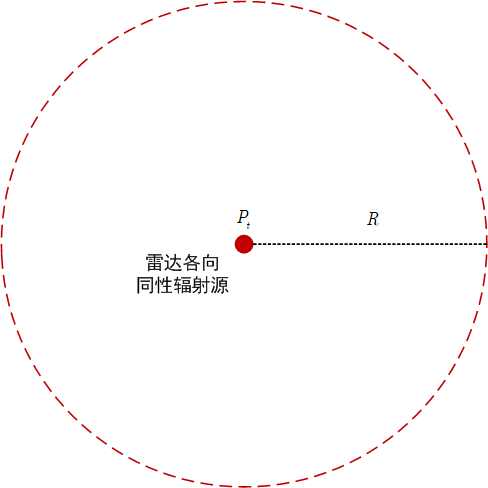

假设雷达发射机的功率为,若此时不考虑天线的方向性、即雷达向各个方向同性辐射,则雷达的信号能量将以雷达为球心进行球状形态辐射,如图1所示,半径为

处的球形表面积为

,则发射功率在该表面上的均匀分布将产生功率密度

:

| (1) |

图1 不考虑天线方向性条件下雷达能量各向同性辐射示意图

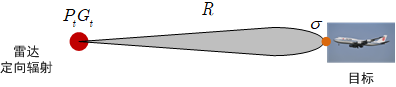

在此基础上,当考虑天线方向性后,天线就会在主瓣方向上将能量聚拢,则主瓣方向上的能量会产生功率增益。此时在半径为

处且处于天线主瓣方向上位置的功率密度增加到:

| (2) |

若目标在此位置上,如图2所示,且雷达反射截面积RCS为,则根据RCS的定义可知此时目标吸收并反射的雷达波功率

为:

| (3) |

图2 考虑天线方向性条件下雷达能量定向辐射示意图

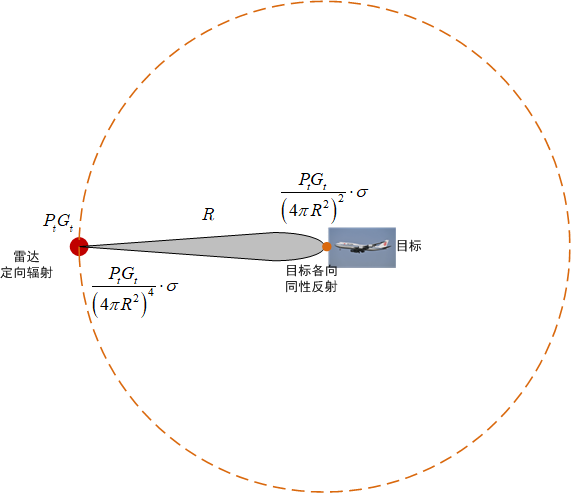

此时由于雷达反射波没有方向性,因此将形成以目标为球心向外球状辐射的雷达反射波,如图3所示,在雷达位置处反射波的功率密度为:

| (4) |

图3 雷达反射波同向辐射示意图

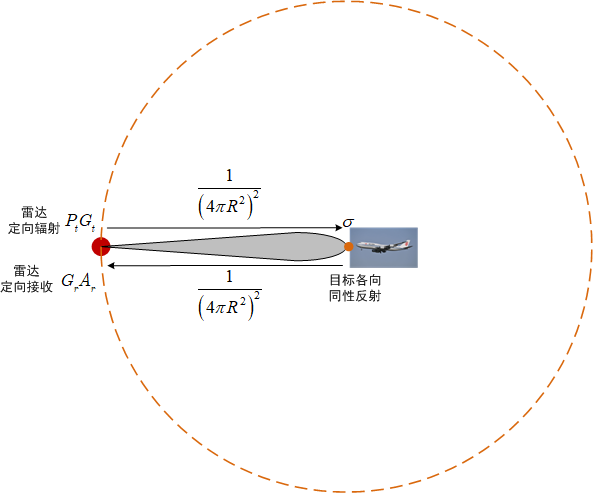

若雷达接收天线增益为、雷达天线的接收面积为

则可得到雷达接收到回波功率

为:

| (5) |

若将回波功率拆分成

,则可看出雷达波发射和接收的五个过程分别对应的:雷达主瓣定向发射功率

、发射信号传输衰减

、目标接收反射

、回波信号传输衰减

、雷达天线接收

,如图4所示。雷达天线的接收面积

与发射信号波长

有关

。再考虑雷达波在传输过程中会因雨水等传播介质对电磁波的吸收造成损耗

,可将雷达接收到回波功率

表达为:

| (6) |

该方程为即为雷达方程的第一阶段,该阶段表达了雷达信号能量在雷达外部的一般表征形式。这一阶段的表征包含参数:发射机功率、发射天线增益

、接收天线增益

、波长

、目标反射截面积

、目标距离

、传输损耗

。

图4 雷达波发射和接收的五个过程示意图

二、雷达方程第二阶段理解

雷达方程的第二阶段则是在第一阶段的基础上表达雷达信号能量在雷达内部的一般表征形式。根据之前博文《雷达信号处理一(匹配滤波器理解)-优快云博客》对匹配滤波器的理解可知,雷达接收回波进入匹配滤波后,输出信噪比SNR为,

为接收回波能量,

为噪声功率谱密度。由公式(6)可知雷达接收回波功率为

,则若雷达波脉宽为

,则其接收回波能量为

,其经过匹配滤波器后的信噪比可表示SNR为:

| (7) |

公式中为噪声功率谱密度,在雷达接收过程中噪声来源有很多,包括环境噪声、干扰噪声、接收系统噪声,由于噪声产生热量,这里用一个温度为

的端接收电阻来归纳这些噪声,而噪声功率谱密度即为

,

为波尔兹曼常数。由此将经过匹配滤波器后的信噪比SNR表征为:

| (8) |

若考虑无环境噪声和干扰噪声,只有接收系统噪声,有,其中

为基准温度,

为接收机的噪声系数、由接收机的系统性能决定。

可以看出,雷达方程的第二阶段是表征雷达回波信号进入接收机内部后的能量传输过程,其将第一阶段最后的接收信号功率转换成接收信号能量,而后将能量转换为信噪比,这一点是因为雷达最后的信号检测是通过信噪比而非能量来完成的(详见《雷达信号处理一(匹配滤波器理解)-优快云博客》)。这一阶段的表征在第一阶段的基础上增加参数:雷达信号脉宽、噪声温度

。

三、雷达方程的运用

通过公式(8)雷达方程的形式可以看出其建立了信噪比SNR和各项参数的关系。在《雷达信号处理一(匹配滤波器理解)-优快云博客》讲到,雷达信号的检测要求接收信噪比有一个最低门限SNR0,由此我们可以通过公式(8)的变形来计算得雷达的多种性能极限。

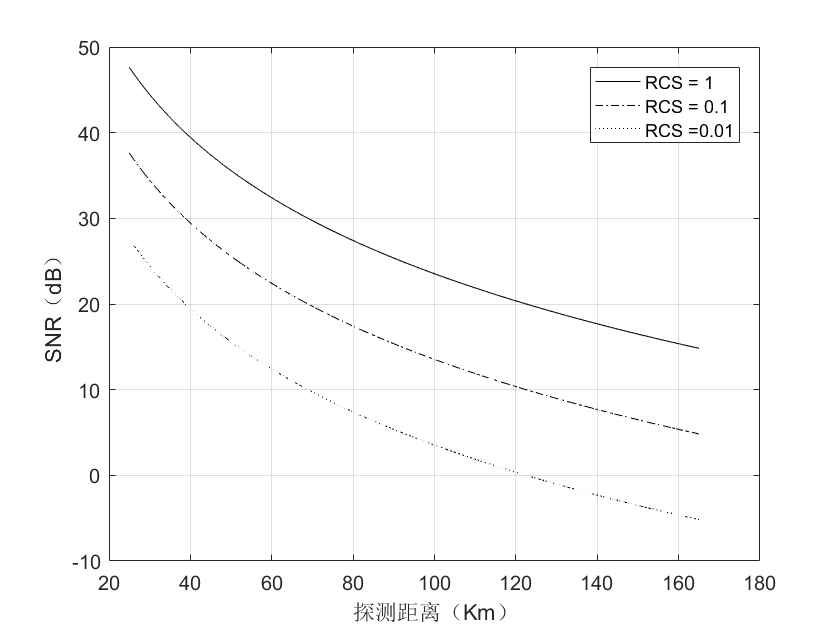

第一种是计算雷达对不同反射截面积目标的探测距离极限;

场景设计:假设雷达发射功率1.6Mw、发射信号频率4.5GHz、发射天线增益和接收天线增益45dB、接收系统噪声温度290K、雷达脉宽为0.2us、噪声系数3dB、传输损耗6dB。计算雷达在不同接收机最小信噪比门限下分别对雷达反射截面积为0.01m2、0.1m2、1m2目标的最远探测距离。

图5 雷达方程应用1

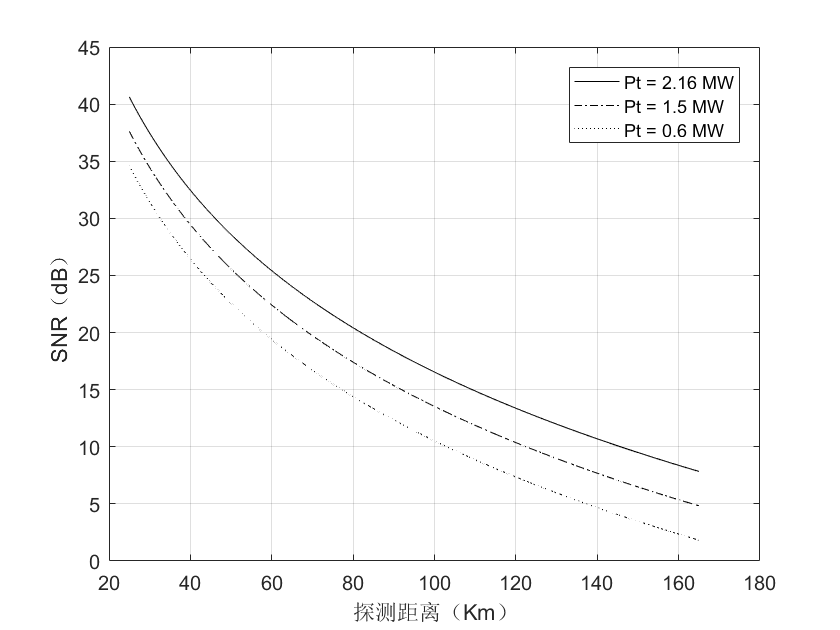

第二种是计算不同发射功率的探测距离极限;

场景设计:假设雷达发射信号频率4.5GHz、发射天线增益和接收天线增益45dB、接收系统噪声温度290K、雷达脉宽为0.2us、噪声系数3dB、传输损耗6dB,雷达反射截面积0.1m2。计算雷达在不同接收机最小信噪比门限下雷达发射功率分别为0.8Mw、1.6Mw、3.2Mw的最远探测距离。

图6 雷达方程应用2

Matlab 仿真代码

close all

clear all

pt = 1.6e+6; % 雷达发射功率

freq =4.5e+9; % 频率

g = 45.0; % 发射天线增益和接收天线增益

sigma =0.1; % 雷达反射截面积初始值

te = 290.0; % 接收系统噪声温度

tau=0.2e-6;%雷达脉宽

nf = 3.0; %噪声系数

loss = 6.0; % 传输损耗

range = linspace(25e3,165e3,1000);

b=1/tau;

snr1=radar_eq(pt, freq, g, sigma, te, b, nf, loss, range);

snr2= radar_eq(pt, freq, g, sigma/10, te, b, nf, loss, range);

snr3=radar_eq(pt, freq, g, sigma*10, te, b, nf, loss, range);

figure(1)

rangekm = range./1000;

plot(rangekm,snr3, 'k', rangekm,snr1,'k -.',rangekm,snr2,'k:')

grid

legend('RCS = 1','RCS = 0.1','RCS =0.01')

xlabel ('探测距离(Km)');

ylabel ('SNR(dB)');

snrl = radar_eq(pt, freq, g, sigma, te, b, nf, loss, range);

snr2 = radar_eq(pt*.5, freq, g, sigma, te, b, nf, loss, range);

snr3 = radar_eq(pt*2, freq, g, sigma, te, b, nf, loss, range);

figure (2)

plot(rangekm,snr3,'k', rangekm,snr1,'k -.',rangekm,snr2, 'k:')

grid

legend('Pt = 2.16 MW','Pt = 1.5 MW','Pt = 0.6 MW')

xlabel ('探测距离(Km)');

ylabel ('SNR(dB)');

function [snr] = radar_eq(pt, freq, g, sigma, te, b, nf, loss, range)

c =3.0e+8;

lambda = c / freq;

p_peak = 10*log10(pt);

lambda_sqdb=10*log10(lambda^2);

sigmadb = 10*log10(sigma);

four_pi_cub = 10*log10((4.0 * pi)^3);

k_db=10*log10(1.38e-23);

te_db = 10*log10(te);

b_db = 10*log10(b);

range_pwr4_db = 10*log10(range.^4);

num = p_peak + g+ g+ lambda_sqdb + sigmadb;

den =four_pi_cub + k_db + te_db + b_db + nf+ loss + range_pwr4_db;

snr= num - den;

return

2745

2745

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?