数据清洗这件小事,决定了你公司的生死

上周,朋友老张找我喝茶。他是某电商公司的数据总监,平时意气风发的他,这次却愁眉苦脸。

"你知道吗?我们花了300万买的用户画像系统,结果分析出来35岁的用户最爱买纸尿裤,65岁的老人疯狂购买游戏装备。"老张苦笑着说,“CEO看到报告当场就炸了,问我这钱是不是打水漂了。”

我笑了笑:“数据脏了?”

"可不是嘛!用户填写生日时乱填,有的把1990年写成2090年,有的直接填111111。年龄字段里甚至还有’保密’这种文字。"老张摇头叹气,“垃圾进,垃圾出,再牛的算法也救不了脏数据。”

老张的遭遇并不少见。在这个人人都在谈论AI和大数据的时代,很多公司都在疯狂采集数据,却忽略了一个最基础的问题:数据清洗。

![[tu]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/0b6181ce943545fc8d7e40f0fbd9622a.png)

数据脏了,决策就废了

我们都知道数据是新时代的石油,但很少有人意识到,未经清洗的数据就像是掺了水的汽油,不仅跑不动车,还可能让引擎报废。

![[tu]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/1ec1432d393a47c58673cfff030087d9.png)

想想看,如果你的客户数据库里:

- 同一个用户有三个不同的手机号

- 订单金额出现负数

- 商品类别写着"请选择"

- 地址栏里填的是"火星第三大街"

基于这样的数据做出的任何分析和决策,都可能把公司带到沟里。

例如一家零售公司根据"清洗过"的数据,发现某个商品在北京卖得特别好,于是大量进货。

结果发现,所谓的"北京"其实是系统默认值,真实的销售地点根本不在北京。最后积压了一仓库货,损失惨重。

这就是为什么我一直说:在数据分析的世界里,清洗比算法更重要。

六招搞定数据清洗难题

![[tu]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/64ac588781854caa84b207ba7f41b3f7.png)

那么,怎么做好数据清洗呢?

经过这些年的实践,我总结出了六个关键招数:

第一招:缺失值不是bug,是商机

很多人把缺失值当作技术问题,其实它更像是业务问题。

用户为什么不填这个字段?是隐私顾虑还是体验不好?

我曾经帮一家公司分析过,发现用户的收入字段缺失率高达60%。深入调研后发现,不是用户不愿意填,而是收入选项设计得不合理。调整后,缺失率降到了15%。

对于那些必须填补的缺失值,记住一个原则:能推算的推算,不能推算的用均值,重要的字段宁可删掉整条记录。

第二招:不匹配的数据背后有故事

姓名里出现数字,电话号码只有10位,这些看似荒谬的数据背后,往往藏着用户的真实行为。

有些用户故意填写错误信息来保护隐私,有些是因为页面设计问题导致输入错误。理解这些行为模式,不仅能帮你清洗数据,还能优化产品体验。

第三招:重复数据要分类处理

完全相同的记录直接删除,这个没问题。但如果是同一个用户的多次行为记录,就要慎重了。

电商平台上,用户多次浏览同一个商品,这不是重复数据,而是宝贵的行为轨迹。删除了这些记录,你就丢失了用户兴趣强度的信息。

第四招:异常值里藏着金矿

不是所有的异常值都要删除。

有时候,异常值恰恰是最有价值的信息。

一家游戏公司发现,有个用户的在线时长异常高,每天超过20小时。开始想删除这个"异常"数据,后来发现这是个游戏工作室的账号。

基于这个发现,他们调整了反作弊策略,收入提升了30%。

第五招:格式统一看似简单实则关键

不要小看格式统一这件事。

时间格式不统一,会让时序分析变成灾难。

货币单位不统一,会让财务报表变成笑话。

我建议建立一套企业级的数据标准,从字段命名到数据格式,都要有明确规范。这样做一次,受益终身。

第六招:无用数据也要理性对待

什么是无用数据?

不是不常用的数据,而是确实没有任何价值的数据。

判断标准很简单:这个字段在过去一年里,有没有被任何业务场景用到?

如果没有,而且未来也不太可能用到,那就果断删除。

结语

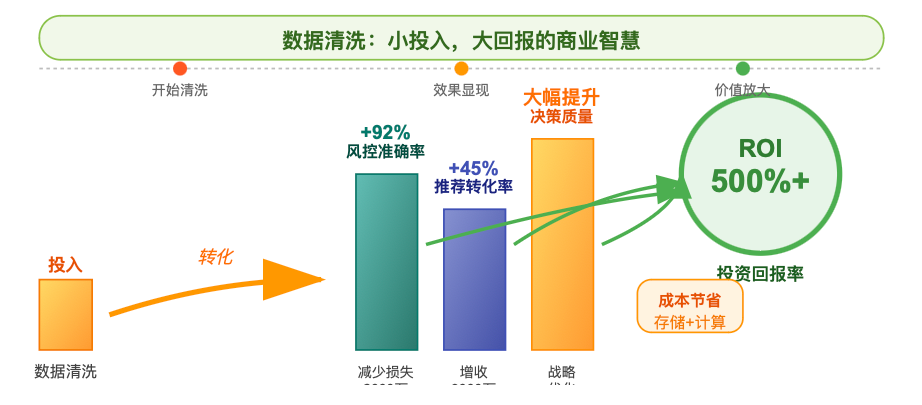

数据清洗这件看似不起眼的小事,实际上是企业数字化转型的基石。

做好了,你的每一个决策都基于真实可靠的信息;做不好,你就是在黑暗中瞎摸索。

最后,回到开头老张的故事。听了我的建议后,他花了两个月时间重新清洗了用户数据。现在,他们的用户画像系统成了公司的明星产品,CEO逢人就夸。

有时候,改变命运的不是什么高大上的技术,而是把基础的事情做到极致。

数据清洗,就是这样一件基础而关键的事情。

57

57

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?