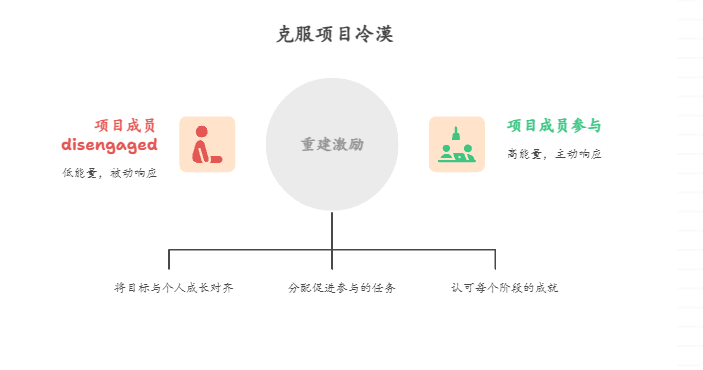

应对“躺平”文化对项目的冲击,关键在于识别成因、重构激励机制、增强价值感、优化管理方式、营造安全氛围。 其中,“重构激励机制”是最直接的应对手段。当项目成员普遍表现出低动能、被动响应、缺乏投入时,往往是外部激励失效或内在动机缺失所致。此时,若仍沿用以绩效压制为导向的传统方式,反而会加剧“躺平”现象。管理者应转向更具共创性与成长导向的激励模式,如个人发展规划、挑战性任务赋能、阶段性正向反馈,激活成员深层次的参与意愿。

一、识别“躺平”文化的项目表现与深层成因

“躺平”文化在项目中的典型表现包括:工作被动执行、缺乏主动沟通、不愿承担责任、抗拒加班加点、无明确目标感。虽然表面看似“态度问题”,但背后实质往往源于多重因素的叠加。

其一,是长期内卷式项目环境造成的心理疲惫。其二,是绩效导向失衡,回报与付出不对等。其三,是对项目本身缺乏价值认同感,无法在任务中找到意义。其四,是组织文化缺乏信任与支持,让成员更倾向于“自保式应对”。

项目管理者需通过定期匿名调研、1v1沟通、项目气候评估工具(如Gallup Q12)等方式主动识别“躺平”苗头,不能仅凭KPI判断工作状态。

二、重构激励机制,调动内外在驱动力

面对“躺平”,单纯加压往往适得其反。项目团队需要系统性激励体系的重塑。

一方面,在外在激励层面,应跳出唯绩效打分的思路,建立“项目内荣誉系统”,如阶段贡献标兵、项目故事分享、成果展示平台等。通过仪式感与成就感激活成员的团队认同。

另一方面,在内在动机方面,应鼓励成员设定个性化成长目标,如提升技术能力、担任模块负责人、参与需求分析等,并将此与项目任务结合。可通过“成长对话”机制实现,如每月由项目经理与成员一对一讨论成长意图与当前机会的匹配性。

三、打造清晰目标与任务感,避免“虚空工作感”

“躺平”往往源于任务感模糊,或觉得“做与不做一个样”。因此,项目目标应清晰、分层、具可见成果。

建议采用OKR(Objectives and Key Results)或敏捷Scrum框架,将项目目标拆解为可感知的阶段性交付物,并让每位成员清楚自己的任务在整体中的价值。

同时,确保每个迭代都有“成果演示”与“反馈总结”,强化成员对“努力有反馈、结果能看见”的信念,从而减少“做了没人关心”的虚无感。

四、引入共创机制,提升成员参与感

若项目由上而下制定计划与分配任务,成员只会被动接受,极易滋生“躺平”心态。反之,共创机制可显著提升归属感与主动性。

如在立项初期,可组织“目标共创工作坊”,让团队共同定义项目愿景与关键路径;在执行中,建立“敏捷协作板”,由成员每日自选任务,提升控制感;在复盘阶段,鼓励每位成员分享心得与建议,形成“参与—投入—收获”的正向闭环。

五、营造高信任与心理安全氛围

“躺平”现象的背后常隐藏着“不敢出头”的文化恐惧:怕出错、怕背锅、怕加任务。项目管理应从文化建设入手,打造“允许失败、鼓励表达”的环境。

如设立“失败复盘不追责”机制、在会议中引导新人发言、对合理反馈及时响应并采纳。管理者可在项目日志、项目例会中展示自身的失败与反思,率先营造“表达无风险”的氛围。

Google在“心理安全”研究中指出:一个团队若能让成员感到“表达观点与失败不会受到羞辱或惩罚”,其绩效通常高出其他团队两倍以上。

六、优化管理方式,避免加剧“躺平”倾向

项目管理中,部分管理者本身也是“躺平文化”的催化剂,如:一言堂决策、流程繁复无效、强管控导致团队缺乏空间等。管理风格的调整,是破解文化困境的“隐性杠杆”。

推荐采用服务型领导力模式(Servant Leadership),即管理者从“下达指令”转向“提供服务”:为团队扫清障碍、连接资源、创造成长机会。这种方式能重塑项目经理与成员间的“协作关系”,减少“上对下”的防御性。

同时,管理者应通过敏捷实践掌握“最小可行计划+快速反馈”节奏,避免“拍脑袋式计划—赶死线执行”模式,让成员在可控边界中释放主动性。

七、构建自驱文化,激活长期动能

躺平文化之所以难以短期根除,正因其背后是组织动能枯竭的体现。要真正扭转局面,需在项目中逐步建立自驱文化生态。

首先,引入“角色轮动”与“模块责任人”制度,让成员有更多“试错空间”与“成就路径”;其次,强化“成就感迭代机制”,如周期性展示用户好评、上线数据、业务影响等,让成员看到工作的“社会价值”;再次,强化“成长评估”机制,用发展轨迹而非短期指标评价个体。

最终目标是将“工作是一种付出”转化为“工作是自我价值实现”的体验,这才是彻底改变“躺平”的根本路径。

常见问答

1、“躺平”是态度问题还是管理问题?

多数情况下是组织环境与管理方式的问题,成员只是用“躺平”应对“无法被看见或改变的失衡”。

2、是否应用强考核机制遏制“躺平”?

强考核可能导致形式主义或“装忙”,不如通过成长型激励和机制设计,激活主动性更为根本。

3、如何在远程项目中发现并应对“躺平”?

远程项目更易掩盖“躺平”行为,可引入OKR对齐机制、每日进度同步、在线协同工具(如Jira、Notion、Lark)等,并辅以定期视频沟通与情感连接机制。

2084

2084

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?