IPTV服务类型

用户在家中可以有两种方式享受IPTV服务:(1)计算机,(2)网络机顶盒+普通电视机)。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势,充分有效地利用网络资源。IPTV既不同于传统的模拟式有线电视,也不同于经典的数字电视。因为,传统的和经典的数字电视都具有频分制、定时、单向广播等特点;尽管经典的数字电视相对于模拟电视有许多技术革新,但只是信号形式的改变,而没有触及媒体内容的传播方式。

IPTV关键技术

IPTV

IPTV是利用计算机或机顶盒+电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能。它采用高效的视频压缩技术,使视频流传输带宽在800K

b/s时可以有接近DVD的收视效果(通常DVD的视频流传输带宽需要3Mb/s),对今后开展视频类业务如因特网上

视频直播、远距离真视频点播、节目源制作等来讲,有很强的优势,是一个全新的技术概念。 传统电视播放存在的问题:传统的电视是单向广播方式,它极大地限制了电视观众与电视服务提供商之间的互动,也限制了节目的个性化和即时化。如果一位电视观众对正在播送的所有频道内容都没有兴趣,他(她)将别无选择。这不仅对该电视观众来说是一个时间上的损失,对有线电视服务提供商来说也是一个资源的浪费。另外,目前实行的特定内容的节目在特定的时间段内播放对于许多观众来说是不方便的。一位上夜班的观众可能希望在凌晨某个时候收看新闻,而一位准备搭乘某次列车的乘客则希望离家以前看一场原定晚上播出的足球比赛录像。现在看来是不可能的

IPTV

。

IPTV的特点及应用

IPTV是利用宽带有线电视网的基础设施,以家用电视机作为主要终端电器,通过互联网络协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务。特点表现在: 1)用户可以得到高质量(接近DVD水平的)数字媒体服务。 2)用户可有极为广泛的自由度选择宽带IP网上各网站提供的视频节目。 3)实现媒体提供者和媒体消费者的实质性互动。IPTV采用的播放平台将是新一代家庭数字媒体终端的典型代表,它能根据用户的选择配置多种多媒体服务功能,包括数字电视节目,可视IP电话,DVD/VCD播放,互联网游览,电子邮件,以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能。 4)为网络发展商和节目提供商提供了广阔的新兴市场。目前我国通信事业正在迅猛地发展,用户对信息服务的要求越来越高,特别是

宽带视频信息。可以说中国已基本具备了大力发展IPTV的技术条件和市场条件。 一般所说的IPTV与数字电视,既有相似点,又有区别。烽火网络公司的技术专家从以下方面阐述了二者的异同。

1.技术体系

IPTV系统又叫交互电视,它的系统结构主要包括流媒体服务、节目采编、存储及认证计费等子系统,主要存储及传送的内容是以MP-4为编码核心的流媒体文件,基于IP网络传输,通常要在边缘设置内容分配服务节点,配置流媒体服务及存储设备,用户终端可以是IP机顶盒+电视机,也可以是PC。 有线数字电视的广播网采取的是HFC网络体系,与传统的模拟有线电视网络体系架构相同,而开展新型的交互式业务情况下(如VOD),网络体系会有所不同。有线数字电视VOD系统主要包括VOD服务、节目采编、存储及认证计费系统,主要存储及传送的内容是MP-2TS流,采用IPOVERDWDM技术,基于DVDIP光纤网传输,与IPTV的分布式架构不同,有线数字电视VOD系统采用的是集中式的服务架构,在HFC分前端并不需要配置用于内容存储及分发的视频服务器,只需要放置DWDM接收机及GAM调制等设备即可,大大降低了系统的运营成本及管理复杂度,用户终端是

数字机顶盒+电视机。目前国内已经基本形成数字电视产业链,出现了众多的数字电视机顶盒制造商、前端设备制造商、系统集成商。

2.业务内容

IPTV有很灵活的交互特性,因为具有IP网的对称交互先天优势,其节目在网内,可采用广播,组播,单播多种发布方式。可以非常灵活地实现电子菜单、节目预约、实时快进、快退、终端帐号及计费管理、节目编排等多种功能。另外基于Inter网的其它内容业务也可以展开,如网络游戏、电子邮件、电子理财等。 有线数字电视采用广播方式,如果要实现视频点播必须将原来的HFC广播网络进行双向改造。一般情况下,只开通有关生活资讯的交互频道。如果数字电视要支持视频点播时,也是通过CALBEMODEM进入的IP网络来支持,实际上就是IPTV,杭州的数字IPTV系统正是这个模式。从提供的内容服务上看,有线数字电视不如IPTV。

3.主要优势

IPTV的主要卖点是交互,及Inter网内业务的扩充。IPTV还可以非常容易地将电视服务和互联网浏览、电子邮件,以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起,在未来的竞争中处于优势地位。 数字电视的卖点主要为高清的图像质量。

4.用户群

两者的市场用户群都是家庭用户,只是一个依托有线,一个依托宽带,给用户带来的利益类似。

5.发展前景

在很长一段时间内会出现两者并存的状况。发展数字电视是国家早就计划的政策,IPTV是在众多的电视节目中增加一个节目频道,并不代替有线数字电视。因为IPTV的实时性广播有一定的使用成本,所以完全用IPTV代替掉有线或卫星电视意义并不大。但是,因为IPTV的众多吸引人们的功能,它作为一个独立的节目频道还是十分有生命力。从信息产业发展角度看,IPTV还是三网合一的最大切入点。 2005年和2006年,广电总局先后为上海文广、央视国际、南方广电传媒和浙江广电集团下发了4张IPTV全国牌照和地方牌照。

用户在家中可以有三种方式享受IPTV服务: 1.

计算机;2.网络机顶盒+普通电视机;3.移动电话

MPEG-4是由运动图像专家组(Moving Picture Experts Group, MPEG)定义的与MPEG-1和MPEG-2相比,MPEG-4更适于交互AV服务以及远程监控。 目前我们国家在大连已经建成了以中国自主的AVS解码技术为核心的iptv商用网,并由辽宁网通大连分公司投入运行。

数字电视:就是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的。

网络电视:基于互联网平台上的网络电视,由于是完全开放的资源空间,因此成为推进新兴媒体发展的主要力量。网络电视目前主要分为以下几种模式:以土豆网、优酷网为代表的分享型视频网站;以PPS、PPLIVE为代表的B2C网络视频网站;以新浪、搜狐为代表的大型门户网站;中央电视台打造的囊括目前央视和大部分省级卫视节目的中国网络电视台(CNTV)。

IPTV与数字电视的比较

网络电视可以说是现在相当热门的行业,为了跟上社会的脚步,我们的技术不得不改进更新,数字电视的广泛运用大大增加了IPTV的发展…… IPTV业务是基于宽带互联网与宽带接入,以机顶盒或其他具有视频编辑码能力的数字化设备作为终端,通过聚合SP的各种流媒。

(1)网络体系

IPTV采用IP宽带网,通常要在边缘设置内容分配服务节点,配置流媒体服务及存储设备,存储及传送的内容是以MPEG-4为编码核心的流媒体文件;数字电视以HFC为网络体系,与传统有线电视结构基本一致,主要存储及传送的内容是MPEG-2流,采用IP over DWDM技术,基于DVD IP光纤网传输。

(2)个性化服务

使用点播业务,用户可根据兴趣点播自己喜好的电视节目,不受时间限制,可以通过拖曳等方式来观看节目内容。

(3)互动性能

有线数字电视的网络介质大部分是单向HFC网,只有少部分为双向网,互动性不强。而IPTV的媒介是互联网,开放型和双向性是互联网的根本特征,因此,IPTV具有与生俱来的超强的互动性。

(4)观众分布范围

IPTV通过互联网向全国乃至全世界传播,观众遍布全球。而数字电视被局限在各个本地有线电视网内。

(5)主要服务对象

IPTV需求面较窄,面向高端用户。由于IPTV以收费节目为主,所以主要服务对象为那些支付能力较强的高端用户。数字电视对现有电视网改变较小,以广大普通观众为服务对象。

(6)技术改进难度

在互联网上开展IPTV业务,带宽、频道切换时延、QoS等还差强人意,组播技术离满足IPTV的高要求还有很大距离,CDN(内容分发网络)技术还不十分成熟,技术改进难度较大,短期难以完成。同时,为了获得更多的用户,还必须提高IPTV的出口速率以及收视用户的接入速率。数字电视在原有系统体系不变的情况下,实现双向网络和数字化流程更为简单。

IPTV :Interactive Personality TV,个性化的互动的电视,是未来的家庭娱乐中心。 内容:图文、音乐、影视、游戏。 终端:PC、电视、便携、手机、车载。 功能:广播、点播、下载、录制、交互。 方式:推荐 + 自选。 技术:

P2P、P2Pstreaming、Blog、

Podcasting、

RSS、

EPG、

DRM、

IM。

IPTV生态链

IPTV业务模式

IPTV业务模式

IP机顶盒的构成与功能

IP 机顶盒

机顶盒由软件和硬件两大部分组成,机顶盒的硬件包含了主芯片、内存、调谐解调器、回传通道、CA(ConditionalAccess)接口、外部存储控制器以及视音频输出等几大部分。软件则分成应用层、中间解释层和驱动层三层,每一层都包含了诸多的程序或接口等。 与传统的数字机顶盒相比,IP机顶盒实现了视频、语音、数据三者的融合,即所谓的三网合一业务(TriplePlayService)。IP机顶盒的系统架构包含三个独立的子系统:TV单元、PC单元和条件存取(即加密系统、CA)单位。TV子系统由调频器和视频解码器组成,它们用来处理数字串流信息;CA子系统让服务商具有控制能力,可以对用户实现临近,能够知道用户在何时收看什么节目;PC子系统大多是模块式的设计,STB的设计者可以依其需求而增加或减少这个系统中的组件,由于IPSTB的目标是要提供互联网的服务功能,故它的PC系统方面就得提供TCP/IP的堆栈协议,并具有更佳的储存方案。 由此可以看出,IP机顶盒的功能主要包括以下三方面: 支持目前的LAN或DSL网络传输,接收及处理IP数据和视频流; 支持MPEG、WMV和Real等视频解码; 支持用户认证功能、通过与IPTV系统的交互实现用户的访问控制、计费等管理功能。

中国的IPTV的发展前景

IPTV已经在公众中形成一定的知名度,包括运营商、内容提供商、设备商、终端厂商在内的产业链各个环节均在积极推动IP产业的发展。尽管目前在政策层面和网络技术层面还有一定障碍,但仍然对IPTV的未来充满信心。经济的持续发展、世界杯、2008年北京奥运会等利好因素的刺激,将使中国成为全球IPTV的最大潜在市场。到2010年,中国的IPTV用户数有望超过2000万。那时,IPTV的商用将不再是个问题。

1999年,

英国Video Networks推出了全球第一个IPTV业务。 2003年,

香港

电讯盈科也推出IPTV业务,定名now宽带电视。 2005年,

中国电信与上海文广合作在

上海推出IPTV业务,获得中国大陆第一张IPTV牌照,以BesTV百视通为品牌。随后扩展到中国主要沿海省市。 2006年10月,

台湾华人卫星电视传播机构(CSTV)网络事业群成员“台湾互动电视公司”(TITV)在

中华电信多媒体内容传输平台(MOD)推出“黄金套餐”IPTV业务。

广电总局全国性封杀IP电视业务

4月12日,广电总局向各省广电局发出一道“41号文”。从部分广电运营商处获悉,此文要求对于未经广电总局批准擅自开展IP电视业务的地区,将依照《互联网视听节目服务管理规定》等条规依法予以查处,限期停止违规开展的IP电视业务。 这意味着,除了此前获得IPTV落地资格的二省十二市(云南、江苏、上海、哈尔滨、大连等)地区外,包括广东、福建、浙江等IPTV用户大省的IPTV业务都将被强制叫停。 对于已投入重金的中国电信、

中国联通(600050)等电信运营商来说,不仅是前期投入打了水漂,而且还将面临超过150万用户的投诉麻烦。

IPTV与数字电视关系

1.技术体系 IPTV系统又叫交互电视,它的系统结构主要包括流媒体服务、节目采编、存储及认证计费等子系统,主要存储及传送的内容是以MP-4为编码核心的流媒体文件,基于IP网络传输,通常要在边缘设置内容分配服务节点,配置流媒体服务及存储设备,用户终端可以是IP机顶盒+电视机,也可以是PC。 有线数字电视的广播网采取的是HFC网络体系,与传统的模拟有线电视网络体系架构相同,而开展新型的交互式业务情况下(如VOD),网络体系会有所不同。有线数字电视VOD系统主要包括VOD服务、节目采编、存储及认证计费系统,主要存储及传送的内容是MP-2TS流,采用IPOVERDWDM技术,基于DVDIP光纤网传输,与IPTV的分布式架构不同,有线数字电视VOD系统采用的是集中式的服务架构,在HFC分前端并不需要配置用于内容存储及分发的视频服务器,只需要放置DWDM接收机及GAM调制等设备即可,大大降低了系统的运营成本及管理复杂度,用户终端是数字机顶盒+电视机。目前国内已经基本形成数字电视产业链,出现了众多的数字电视机顶盒制造商、前端设备制造商、系统集成商。 IPTV 2.业务内容 IPTV有很灵活的交互特性,因为具有IP网的对称交互先天优势,其节目在网内,可采用广播,组播,单播多种发布方式。可以非常灵活地实现电子菜单、节目预约、实时快进、快退、终端帐号及计费管理、节目编排等多种功能。另外基于Inter网的其它内容业务也可以展开,如网络游戏、电子邮件、电子理财等。 有线数字电视采用广播方式,如果要实现视频点播必须将原来的HFC广播网络进行双向改造。一般情况下,只开通有关生活资讯的交互频道。如果数字电视要支持视频点播时,也是通过CALBEMODEM进入的IP网络来支持,实际上就是IPTV,杭州的数字IPTV系统正是这个模式。从提供的内容服务上看,有线数字电视不如IPTV。 3.主要优势 IPTV的主要卖点是交互,及Inter网内业务的扩充。IPTV还可以非常容易地将电视服务和互联网浏览、电子邮件,以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起,在未来的竞争中处于优势地位。 数字电视的卖点主要为高清的图像质量。 4.用户群 两者的市场用户群都是家庭用户,只是一个依托有线,一个依托宽带,给用户带来的利益类似。 5.发展前景 在很长一段时间内会出现两者并存的状况。发展数字电视是国家早就计划的政策,IPTV是在众多的电视节目中增加一个节目频道,并不代替有线数字电视。因为IPTV的实时性广播有一定的使用成本,所以完全用IPTV代替掉有线或卫星电视意义并不大。但是,因为IPTV的众多吸引人们的功能,它作为一个独立的节目频道还是十分有生命力。从信息产业发展角度看,IPTV还是三网合一的最大切入点。

IPTV的突破与发展

NGN(下一代网络),3G、3G演进,WiMAX、IPTV及NGBW(下一代宽带无线)、固定移动融合FMC等是目前通信业界关注和探讨的热点话题,人们希望通过NGN及NGBW及FMC等来解决目前各类网络中的许多问题,如网络安全问题、QoS问题、智能网管、网络的移动性与包括“三网”在内的网络汇聚及融合、前后向兼容平滑演进、建立增加ARPU及纯利润率(APPU)与有效的多业务增值的可赢利商业模式等。1.IPTV的定义与内涵 A.IPTV的定义 从NGN概念与定义来看,IPTV属Triple Play(语音、数据、视像三重播放业务)范畴,IPTV的基本定义应较广义,IPTV是一种宽带网络业务,涉及多媒体、视频业务范畴,它可利用各种宽网络基础设施,其主要网络终端可为网络机顶盒加电视机,或计算机,亦可为手机及其它各类相应电子设备;它集互联网、多媒体、通信、广播电视及下一代网络等基本技术于一体,通过有利于多业务增值的IP协议,提供包括视频节目在内的各种数字媒体交互型业务,实现宽带IP多媒体信息服务。 IPTV B.IPTV的内涵 进而,可理解IPTV有如下实质内涵: a.IPTV借助

IP协议,从而其基础协议与NGN发展要求相沟通,具有多业务增值能力,包括有利可赢利商业模式创新。 b.IPTV属视像业务范畴,并为数字媒体交互式运作,不但能按用户个体或个性愿望点播与实时接收广播电视信号,并能真正实现实时互动视像化生存新时代,技术层面看,扩展流媒体技术是其重要现实支撑。由于运用IP协议,可方便实现与NGI、NGTN、NGMN等NGN网络相沟通,借助NGN的新技术,实现语音、数据、视像三重播放服务,将电视节目服务与互联网浏览、电子邮件收发、视频电话以及多种在线信息咨询、网络游戏、在线音乐、娱乐、教育及商务等各种功能有机综合在一起,从而激发起互联网业务提供商、电信网业务运营商、广电网络业务提供商及设备制造商和内容集成商和/或内容提供商等的巨大兴趣与参与合作与竞争的动力。 c.网络支持可为各类双向宽带网,诸如宽带公众电信网、互联网、宽带专用通信网、移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星通信网,其它各类广域、城域及局域、个人与个体域宽带网等。 d.如上所述,IPTV属宽带高级综合业务范畴,尤其应重视其市场细分、全面创新及合作共赢产业链等问题;由于涉及视像业务的内容创新、集成与提供,就其产业链而言亦更为复杂,将涉及最终直接用户、驻地与宽带接入商、业务运营商、网络运营商、内容创新第三方、内容集成商、内商提供商、电视机和/或计算机配套机顶盒、内容分发网络CDN、数字版权保护管理DRM、应用与安全等中间件Middleware,高效率、低成本音视频数字压缩编译码,等等,因此就技术、业务、应用层面看,对IPTV而言,打造复杂而成功的共赢合作产业链乃至产业生态环境显得尤为重要。 e.由于IPTV涉及语音、数据、视像三类业务以及电信网、互联网、广播电视网三类不同网络的业务与网络的互补、集成与汇聚、融合,其监管与规则政策管理更有挑战性、更为复杂,尤其在中国,虽然信息产业部成立后,电信与计算机及互联网和信息电信运营与电子信息通信设备软、硬件制造已有较好融合,但电信、广电长期历史背景决定的不同管理模式,开放性差距,以及涉及内容的意识形态问题、安全性与商业市场运作实际需求等问题的妥善、合理处理均需努力探索、思考与创新,否则将可能对IPIV的积极、稳妥、健康、有序发展产生严重负面影响;当然,从长远来看,NGN是历史的必然选择,明智的决策者一定会顺应历史潮流,积极、有效地从业务与网络层面推进IPTV及“三网”融合演进,否则在开放、创新、融合的市场经济大潮冲刷中,其监管作用必然会被逐步淡化,甚至被新的更有效的监管模式所取代。 2.IPTV的战略价值 A.IPTV催生与促进三网资源与业务的融合 本来从技术、业务与内容制作角度看,在IP为基础的INTERNET大规模普及和方便的多业务增值驱动下,(准)实时型流媒体、视频会议甚至质量稍低的实时视像传输已成现实,视像业务的通信与广播界面已在模糊。一方面广播电视部门亦积极以有线电视网为依托,引入数字电视,并期望改造为双向互动,并引入数据甚至电话业务,向电信业方向推进与融合,但根本问题是其宽带网络资源规模有限,网络改造的投入亦力不从心。互联网在经历了“.COM”泡沫的惨痛教训后,正在积极探索可赢利的商业运作模式,中国移动的MonTerNet的SMS的成功事实固然首先按共赢合作模式使不少ISP/IAP/ICP起死回生、并恢复了生机,此为互联网赢利模式的典型示例,而借助包月资费模式的流媒体、视像互联网运行模式又为另一成功示例,Skype加MSN或类似的VoIP加视像运行模式已广为全球用户广域连接所青睐,如此等等,乃至一向注重QoS的电信运营商亦在苦心思索如何充分利用INTERNET大网免费资源进一步赢利增值,而实现有效视像增值的巨大障碍往往来自有吸引力的创新内容的匮乏,这却是广电的真正优势所在。电信运营商积极涉足IPTV的动因则在于下述一些基本背景:从NGN演进发展观点看,IPTV是其未来典型业务,有其广宽产业发展前景; 传统电信业务持续下滑,视像类业务的IPTV新增值途径成为各大电信运营商谋求持续发展的很有吸引力的一种选择;仅依托互联网业务,由于其内容匮乏、获利欠佳,不妨充分利用自身既有宽带网络优势切入,从而为发展IPTV业务提供了原始驱动力;包括微软等软件提供商在内的看好IPTV发展的有实力设备提供商的助力,亦增强了电信运营商涉足IPTV的信心与决心;有线与无线宽带传输新技术与诸如H.264/AVC等高效率数字视像压缩技术逐步走向成熟亦为运营IPTV奠定了实际基础;诸如美国FCC等电信监管政策的变化及电信运营商FMC等业务转型亦促进其进军IPTV这一有吸引力的业务领域,等等。总之,无论从电信、互联网、广电角度均看好IPTV这一新角色及其潜在战略作用,并已产生彼此联手以便优势互补,借助IPTV获得合作共赢的实际利益目标,因此,确实是IPTV正催生与促进三网资源与业务的融合。 B.IPTV创造新的产业生态环境与新的价值 IPTV的一个最主要特点在于其实时宽带交互性,从而使其既不同于传统的有线电视,也不同于目前正在兴起的常规数字电视,当然IPTV本身即可或即需利用数字电视这一技术手段。IPTV使用户不受时间限制,能随时选择形式多样化、操作简易及个性化的互动多媒体服务,并可采取多种有效的宽带接入,诸如FTTH/FHHP、xDSL(ADSL、SHDSL、ADSL2+、ADSL2++、IP-DSLAN、VDSL1/2、UDSL1/2等)、HFC Cable MODEM、WLAN/WMAN/WWAN-(Wi-Fi/WiMAX/WBMA/MBWA/NGBW/及3G/3G演进等快速移动接入的手机电视等),以最大限度地方便用户个性化宽带应用。 就用户欣赏视频节目的个性化需求而言,IPTV可为用户创造明显的新价值,可按自身愿望随时选择自已愿意欣赏的节目,从而一方面可节省时间,提高效率,并可根本摆脱待在电视机前等待想看节目的播出,或因某种原因未看到某一节目而产生的遗憾,以及实在忍无可忍不想看的广告节目的无休止冲击。而且,IPTV创造的更重要的新价值在于其整体IPTV产业链及产业生态环境。其直接层面涉及节目制作、内容提供、多样化接入、可靠有效的宽带IP网络、增强流媒体的CDN、数字版权保护管理的DRM、包括计费及维护在内的网络运营,以及包括通用机顶盒或网卡在内的IPTV终端设备等;其间接增值层面还包括信息电子行业的软硬件、网络及终端安全运行、媒体节目运作、网站内容服务,以及信息电信增值服务等方方面面。而且以用户为中心来观察,这是一个有巨大创新空间的产业生态环境。对此,应特别注意处理好“Industry Eco-X”的共赢合作问题。 C.三网融合符合实际市场需求,为历史必然 现在谈论的三网融合并不是要求物理网的机械融合,而主要是业务上的融合,也应有机协同三网多核心监管的有效性,并防止各施内功进行暗战。其实,如上所述,电信与互联网的融合在我国已有较好基础,现今主要任务即为进一步与广电逐步实现有效的融合。说到底,广电先天优势在节目内容的制作;而电信与互联网的优势则在于网络覆盖宽广,与NGN发展走向沟通,有较丰富的大型网络设计、运营与管理经验,而IPTV要发展好的要害是除必须有包括与用户连接在内的有效的宽带双向网络基础设施外,丰富的音视频节目的有效提供对其业务应用发展实属关键,任何一方想通吃全局实无可能,这亦是广电、电信有远见意识的单位双方自发进行优势互补、共赢合作推进IPTV起步工作的市场驱动力,尽管他们亦意识到可能依然有规则政策层面的阻力,但万事开头难,包括广电部门的一些领导及诸多有识之士亦均认识到,将IPTV全然吸收于CATV之中或与CATV发展相对立终究不现实、不科学亦没有好处,唯一出路是推进其共赢合作。因为IPTV的出现决非偶然,如果说NGN是历史的必然选择,那末与NGN密切瓜葛的三网融合目标及IPTV的兴起、突破与发展,是实际市场需求驱动所导致,亦为历史的必然,是无法用人为力量阻档的。 IPTV D.IPTV促进有效的多核心协同监管机制运作以及甚至更有效的新监管机制的诞生 一般多半认为,固然IPTV目前亦仅处在启动发展期,不能说那怕技术上已是那样成熟,但关键障碍主要还是来自监管层面。现实地考虑,多核心监管依然为较易操作的有效途径,关键在于认清形势走向,同心同德,共赢合作,有效协同工作。显然,目前我国与IPTV直接相瓜葛的大抵监管分工为:意识形态及信息安全健康发展等由中宣部、文化部、新闻出版署牵头,这为最根本要害,广播电视电影等音视频内容制作、监管由广电总局,包括网络带宽要求、点播及收费等软件的接入网络监管由信息产业部,进行宽带多业务电信、互联网运营监管由信息产业部,包括电视终端、计算机及手机终端与系统集成在内的设备硬件与视听要求的技术监管按相应内容由信息产业部与广电总局分别监管,涉及电视台管理及业务运营、客户服务质量等运营监管由广电总局与信息产业部共同监管。因此多核心监管已为现实。根本问题即为有效协同监管,使IPTV真正能在我国积极、稳妥、健康、有序、科学、务实地发展好,提供为老百姓所认可与欢迎的服务。监管的目的根本上也在于在国家法律、法规总框架下确保提供更多更好的服务。多核心模式的各部委监管既是一种权利,又是一种必须有效协同工作的神圣的责任。因此,IPTV的兴起将促进有效的多核心协同监管机制运作,以及甚至更有效的新监管机制的诞生。 相应,近些年我国PC机数量增长迅速,至2004年6月约达5000万台,一些资料预测2010年还将新增PC用户1.8亿左右。2004年底中国宽带用户总数已达4280万、其中ADSL用户占70%左右,预计ADSL用户2010年可升至1亿多。在现今9400万左右网民中,使用宽带上网的人数达4280万左右,约占总数的46%。目前我国电视用户已超过3.5亿,成为普及家庭娱乐的主要终端。同时,2010年预计中国付费电视用户总数将可能增达1.28亿户,这些均为IPTV发展的基本保障与基础。 看准这些市场前景及IPTV和NGN-Triple Play与三网融合的历史必然性,积极推进建立有利IPTV发展的多核心协同和谐监管环境,这是发展IPTV的政策支持基本前提;由于IPTV涉及跨部门、跨行业动作,以现实状况为出发点,合纵联横,共赢合作,打造好完善的产业链及产业生态环境,这对IPTV的有效发展有决定性作用;增强与完善网络运营支持能力,汲取数字电视发展的经验教训,注重内容丰富创新,以优良信噪比与包括互动在内的差异化服务的市场驱动力,吸引模拟电视用户自动转向IPTV及数字电视。同时,确立基本市场定位,细分市场,建立可持续发展的运营模式;剪裁用户需求,全方位创新,务实演进;从严要求,安全性、QoS及互操作性等一个都不能少。这样,使IPTV沿“积极、稳妥、科学、求实”的发展轨道,由初级起动、再至中级及高级,不急于求成,稳步、有序地积极向前推进。 IPTV

IPTV技术标准化现状

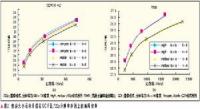

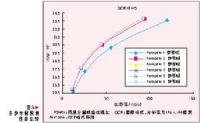

1.中国 中国通信标准化协会(CCSA)IP与多媒体工作委员会于2005年8月成立了IPTV特别工作组,启动了对IPTV标准的研究和制定工作。参加IPTV特别工作组的单位几乎包含了目前从事IPTV业务运营、开发和研究的国内外所有运营商、制造商和研究机构。 IPTV特别工作组第一阶段的立项有6个:IPTV业务需求、IPTV体系架构、IPTV业务平台与内容平台接口、IPTV业务平台与STB接口、支持IPTV的DSLAM设备及STB设备技术规范等。目前所有6个标准都进入了“报批稿”阶段,有的(如“业务需求”)已结束第一阶段的工作进入了第二阶段的制定工作。 IPTV特别组于2006年5月新启动了“IPTV对承载网的技术要求”、“内容、业务和网络安全”、“网络管理与业务管理”、“业务运营平台”和“终端测试规范”等12个相关标准的研究工作。目前包括“网络管理与业务管理”等部分标准也已经进入了送审稿甚至报批稿阶段。 中国在IPTV业务的实践、研发和标准化方面,与国际保持同步甚至有所超前。2006年5月,在CCSAIPTV特别工作组下面成立了一个“国际标准小组”,专门负责将CCSA的研究成果提交给ITU-T。以中国信息产业部电信研究院、中国电信、中国网通、华为、中兴、上海贝尔等单位为主,在已经进行的3次会议上累计提交文稿145篇,数量一直据各国之首,质量(采纳率和重要性)也较以往有明显提高,成功地将CCSAIPTV工作组的大量研究成果提交给了ITU-T。同时,在FGIPTV管理层,有1名副主席、3名工作组(联合)组长由中国方面担任,还有多个编辑席位。中国已经成为推动ITU-TFGIPTV工作的最重要的力量。 2.国际 国际上与IPTV标准相关的标准化组织很多,典型的包括ATISIIF、ISMA、DSL论坛、Ipsphere、IETF、ISO/IEC等。他们各自的成员背景、侧重点价值取向和利益等均不相同。下面重点介绍ITU-T的IPTV标准化活动。 ITU-T于2006年4月在日内瓦举行了全球开放式IPTV标准咨询会,决定成立FGIPTV,每3个月举行一次会议,以发起、协调和统一全球的IPTV标准化活动。研究包括ITU-T之外的其他标准化组织和论坛等正在进行的IPTV标准化活动,以及在NGN框架中融入IPTV的问题。 2006年7月举行的第一次FGIPTV会议最大成果是明确了各个IPTV工作组的职责,批准了各个工作组的领导人,启动了每个工作组的工作以及各个工作组的任务,讨论并初步提出了IPTV的定义,并确定了FGIPTV的架构6个工作组。6个工作组分别是:架构与需求(WGI),QoS与性能(WG2)。业务安全与内容保护(WG3),IPTV网络控制(WG4),端系统与互操作性(WG5),中间件、应用和内容平台(WG6)。 2006年11月举行的第二次会议按照上次会议确定的ToR(TermofReference)和各个工作组的研究范围,继续分组讨论IPTV业务需求和IPTV的体系架构,还涉及IPTV安全、QoE/QoS、网络控制、终端与互操作以及媒体平台与中间件等课题,使得每个工作组都第一次有了输出文档,为每个组的下一步的标准化工作提供了素材。 2007年1月举行的第三次会议在最关键的“业务需求”和“网络架构”两个输出文档上,取得了明显的进展。需求和网络架构的初步确定,为下一步各工作组工作的开展,奠定了坚实的基础。 AVS发展历程 从1952年贝尔实验室Cutler等人进行差分脉冲编码调制(DPCM)技术的研究开始,视频压缩编码技术经历了50余年的发展。在这一过程中,逐渐形成了变换编码、预测编码、熵编码3类经典技术,分别用于去除视频信号的空域冗余、时域冗余及统计冗余。并基于这些经典技术,逐渐形成了以块为单元的预测加变换的混合编码框架。到目前为止,已有的视频编码标准都基于这一框架,包括国际电信联盟(ITU-T)的H.261/3/4视频编码建议以及国际标准化组织/国际电工委员会(ISO/IEC)的MPEG-1/2/4视频编码标准。这些标准及其技术对视频信号提供了一种高效表达方式,使得巨大的视频数据能够在有限带宽下传输以及在有限空间下存储。其中,MPEG-2标准在世界范围内得到了广泛应用,已经成为电视广播应用的基础性支撑标准。但MPEG-2标准制订于1994年,属第一代视频编码技术,近10年视频编码技术的发展,使得MPEG-2标准在新一代IPTV、高清数字电视广播、无线移动媒体通信、流媒体服务等方面的应用上不再高效与经济。新的应用需要新的高效信源编码方案。 数字音视频编解码标准(AVS)标准第2部分:视频(AVS1-P2)[1]的技术规范完成于2003年12月,该标准面向标清高清视频编码应用。AVS视频标准吸收了国内外研究机构近年来的优秀研究成果,属于高效的第二代视频编码技术。相比于MPEG-2标准,编码效率提高2~3倍。如果以AVS视频标准进行标清视频广播应用,可以将MPEG-2标准所需的5~6 Mb/s传输带宽降低到1.5~3 Mb/s。因此,即使在不进行大规模宽带光纤网络升级的情况下,借助于AVS视频技术,IPTV应用也可以在现有家用数字用户线(DSL)网络的2 Mb/s带宽下进行大规模实施。在新的宽带网络上,AVS视频标准将使业务量翻番。 在获得高编码效率的同时,AVS视频标准尽可能保持了低的计算实现复杂度。当编码高清视频信号时,AVS视频获得了与先进视频编码标准AVC/H.264主要档次(Main Profile)相当的编码效率,但解码器的实现复杂度只有其60%~70%。在专利许可方面,AVS通过简洁的一站式许可政策,解决了MPEG-4 AVC/H.264被专利许可问题缠身难以产业化的弊端,并且专利许可费用大大低于国际同类标准。 AVS视频标准高效的技术、简洁的实现方案为其成功应用奠定了基础。但要得到市场认可,还需要其他方面优势的配合。MPEG-4标准没有广泛应用的一个重要原因是过度的专利保护所导致的高额专利费限制了技术的推广。因此,AVS标准制订之初就认真分析了国内外标准和知识产权领域的经验教训,充分考虑知识产权问题对标准推广的影响,定义专利技术被标准接受的基本原则为:为保证标准的先进性,AVS标准不排斥各种专利技术,但专利进入AVS标准必须遵守一定的条件,必须将专利的利益索求限制在一个合理的水平上,以保证标准的公益性。AVS通过简洁的一站式许可方式,解决了MPEG-4 AVC/H.264被专利许可问题缠身难以产业化的弊端。AVS视频标准不同于H.264标准,后者是一个独立的视频标准,而AVS标准是一套包含系统、视频、音频、媒体版权管理在内的完整标准体系,这保证了实际应用系统所需的技术完备性。因此AVS视频标准具有技术高效、实现方案简洁,专利许可政策简单、许可费用低廉,相关标准配套的特色。 AVS视频编码技术 1.1混合编码框架 AVS1-P2视频标准采用经典的混合编码框架,如图1所示。此框架与以往视频标准相同,但由于不同标准制订时出于对不同应用的考虑,在技术取舍上对复杂度-性能的衡量指标各不相同,因而在复杂性、编码效率上的表现也各不相同。比如,一般认为H.264的编码器大概比MPEG-2复杂9倍,而AVS视频标准则由于编码模块中的各项技术复杂度都有所降低,其编码器复杂度大致为MPEG-2的6倍,但编码高清序列AVS视频标准具有与H.264相近的编码效率。 视频编码的基本流程为:将视频序列的每一帧划分为固定大小的宏块,通常为16×16像素的亮度分量及2个8×8像素的色度分量,之后以宏块为单位进行编码。对视频序列的第一帧及场景切换帧或者随机读取帧采用I帧编码方式,I帧编码只利用当前帧内的像素作空间预测,类似于JPEG图像编码方式。其大致过程为,利用帧内先前已经编码块中的像素对当前块内的像素值作出预测,将预测值与原始视频信号作差运算得到预测残差,再对预测残差进行变换、量化及熵编码形成编码码流。对其余帧采用帧间编码方式,包括前向预测P帧和双向预测B帧,帧间编码是对当前帧内的块在先前已编码帧中寻找最相似块(运动估计)作为当前块的预测值(运动补偿),之后如I帧的编码过程对预测残差进行编码。编码器中还内含一个解码器,内嵌解码器模拟解码过程,以获得解码重构图像,作为编码下一帧或下一块的预测参考。解码步骤包括对变换量化后的系数进行反量化、反变换,得到预测残差,之后预测残差与预测值相加,经滤波去除块效应后得到解码重构图像。以上编码框架包含如下关键技术: 帧内预测 多参考帧预测 变块大小运动补偿 1/4像素插值 整数变换量化 高效B帧编码模式 熵编码 环路滤波 1.2AVS关键技术介绍 (1)帧内预测 AVS视频标准采用空域内的多方向帧内预测技术。以往的编码标准都是在频域内进行帧内预测,如MPEG-2的直流系数(DC)差分预测、MPEG-4的DC及高频系数(AC)预测。基于空域多方向的帧内预测提高了预测精度,从而提高了编码效率。AVC/H.264标准也采用了这一技术,其预测块大小为4×4及16×16,其中4×4帧内预测时有9种模式,16×16帧内预测时有4种模式。AVS视频标准的帧内预测基于8×8块大小,亮度分量只有5种预测模式,大大降低了帧内预测模式决策的计算复杂度,但性能与AVC/H.264十分接近。除了预测块尺寸及模式种类的不同外,AVS视频的帧内预测还对相邻像素进行了滤波处理来去除噪声。 (2)变块大小运动补偿 变块大小运动补偿是提高运动预测精确度的重要手段之一,对提高编码效率起重要作用。在以前的编码标准MPEG-1、MPEG-2中,运动预测都是基于16×16的宏块进行的(MPEG-2隔行编码支持16×8划分),在MPEG-4中添加了8×8块划分模式,而在H.264中则进一步添加了16×8、8×16、8×4、4×8、4×4等划分模式。但实验数据表明小于8×8块的划分模式对低分辨率编码效率影响较大,而对于高分辨率编码则影响甚微,如图2所示。在高清序列上的大量实验数据表明,去掉8×8以下大小块的运动预测模式,整体性能降低2%~4%,但其编码复杂度则可降低30%~40%。因此在AVS1-P2中将最小宏块划分限制为8×8,这一限制大大降低了编解码器的复杂度。

IPTV

(3)多参考帧预测 多参考帧预测使得当前块可以从前面几帧图像中寻找更好的匹配,因此能够提高编码效率。但一般来讲2~3个参考帧基本上能达到最高的性能,更多的参考图像对性能提升影响甚微(如图3所示),复杂度却会成倍增加。H.264最多可采用16个参考帧,并且为了支持灵活的参考图像引用,采用了复杂的参考图像缓冲区管理机制,实现较繁琐。而AVS视频标准限定最多采用两个参考帧,其优点在于:在没有增大缓冲区的条件下提高了编码效率,因为B帧本身也需要两个参考图像的缓冲区。

IPTV

(4)1/4像素插值 MPEG-2标准采用1/2像素精度运动补偿,相比于整像素精度提高约1.5 dB编码效率;H.264采用1/4像素精度补偿,比1/2精度提高约0.6 dB的编码效率,因此运动矢量的精度是提高预测准确度的重要手段之一。影响高精度运动补偿性能的一个核心技术是插值滤波器的选择。AVC/H.264亚像素插值半像素位置采用6拍滤波,这个方案对低分辨率图像效果显著。由于高清视频的特性,AVS视频标准对1/2像素位置插值采用4拍滤波器[3],其效果与6拍滤波器相同,优点是大大降低了访问存取带宽,是一个对硬件实现非常有价值的特性。 (5)B帧宏块编码模式 在AVC/H.264标准中,时域直接模式与空域直接模式是相互独立的。而AVS视频标准采用了更加高效的空域/时域相结合的直接模式,并在此基础上使用了运动矢量舍入控制技术[4], AVS标准B帧的性能比H.264中B帧性能有所提高。此外,AVS标准还提出了对称模式[5],即只编码前向运动矢量,后向运动矢量通过前向运动矢量导出,从而实现双向预测。此方案与编码双向运动矢量效率相当。 (6)整数变换与量化 AVS视频标准采用整数变换代替了传统的浮点离散余弦变换(DCT)。整数变换具有复杂度低、完全匹配等优点。由于AVS1-P2中最小块预测是基于8×8块大小的,因此采用了8×8整数DCT变换矩阵。8×8变换比4×4变换的去相关性能强,在变换模块,AVS标准编码效率相比H.264提高2%(约0.1 dB)。同时与H.264中的变换相比,AVS标准中的变换有自身的优点,即由于变换矩阵每行的模比较接近,可以将变换矩阵的归一化在编码端完成,从而节省解码反变换所需的缩放表,降低了解码器的复杂度[6]。 量化是编码过程中唯一带来损失的模块。以前典型的量化机制有两种,一种是H.263中的量化方法,一种是MPEG-2中的加权矩阵量化形式。与以前的量化方法相比,AVS标准中的量化与变换归一化相结合,同时可以通过乘法和移位来实现,对于量化步长的设计,量化参数每增加8,相应的量化步长扩大1倍。由于AVS标准中变换矩阵每行的模比较接近,变换矩阵的归一化可以在编码端完成,从而解码端反量化表不再与变换系数位置相关。 (7)熵编码 熵编码是视频编码器的重要组成部分,用于去除数据的统计冗余。AVS视频标准采用基于上下文的自适应变长编码器[7]对变换量化后预测残差进行编码。其具体策略为,系数经过“之”字形扫描后,形成多个(Run,Level)数对,其中Run表示非零系数前连续值为零的系数个数,Level表示一个非零系数;之后采用多个变长码表对这些数对进行编码,编码过程中进行码表的自适应切换来匹配数对的局部概率分布,从而提高编码效率。编码顺序为逆向扫描顺序,这样易于局部概率分布变化的识别。变长码采用指数哥伦布码,这样可降低多码表的存储空间。此方法与H.264用于编码4×4变换系数的基于上下文的自适应变长编码器(CAVLC)具有相当的编码效率。相比于H.264的算术编码方案,AVS的熵编码方法编码效率低0.5 dB,但算术编码器计算复杂,硬件实现代价很高。 (8)环路滤波 起源于H.263++的环路滤波技术的特点在于把去块效应滤波放在编码的闭环内,而此前去块效应滤波都是作为后处理来进行的,如在MPEG-4中。在AVS视频标准中,由于最小预测块和变换都是基于8×8的,环路滤波也只在8×8块边缘进行,与H.264对4×4块进行滤波相比,其滤波边数变为H.264的1/4。同时由于AVS视频滤波点数、滤波强度分类数都比H.264中的少,大大减少了判断、计算的次数。环路滤波在解码端占有很大的计算量,因此降低环路滤波的计算复杂度十分重要。 1.3编码效率对比 以上是从编码模块各个方面认识AVS,从中不难看出AVS视频标准对每项技术都进行了复杂性与效率的权衡,为所面向的应用提供了很好的解决方案,努力降低复杂度,并保证高的编码效率。 表1给出了2005年8月中国国家广电总局广播电视规划院主持完成的AVS1-P2视频标准测试结果,整体结论为性能优良。考虑到目前使用MPEG-2标准实施高清电视广播时,一般使用20 Mb/s的码率;使用MPEG-2标准实施标清电视广播时,一般使用5~6 Mb/s的码率。对照测试结果可以得知,AVS视频码率为MPEG-2标准的一半时,无论是标准清晰度还是高清晰度,编码质量都达到优秀。码率不到其三分之一时,也达到良好到优秀。因此在比MPEG-2视频编码效率提高2~3倍的前提下,AVS视频质量完全达到大范围应用所需的“良好”要求。

IPTV

表2、表3分别给出了AVS1-P2与MPEG-2标准以及AVS1-P2与MPEG-4 AVC/H.264标准主要档次的客观编码性能对比,结果为相同码率条件下峰值信噪比(PSNR)的增益。可以看出,AVS1-P2相对于MPEG-2标准编码效率平均提高2.56 dB,相比于H.264标准编码效率略低,但平均只有0.11 dB的损失。

IPTV

MPEG编码标准历程 视频编码从目前业界应用来看主要以MPEG标准族为主,各厂家和不同行业都仿效MPEG标准,出台了一系列参照MPEG标准的行业规范和国家规范,从而使MPEG及其派生的产品应用越来越广。 MPEG-1制定于1992年,主要是针对CIF标准分析率(NTSC制为352×240,PAL制为352×288)的图像进行压缩,视音频信息经过压缩后的数据码率最大为1.5Mbit/s,主要应用在CD-ROM、Video-CD等数字媒体上进行存储,也可以在局域网、ISDN网上进行视音频信息的传输。 MPEG-2制定于1995年,该标准主要针对标准数字电视和高清晰度电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定,编码码率可达100Mbit/s。MPEG-2特别适用于广播级的数字电视的编码和传送,被认定为SDTV和HDTV的编码标准。 MPEG-4于1998年定案,随后该标准仍在不停发展和补充。它的特点是更适于交互式AV服务及远程监控,是一个有交互性的动态图像标准。它可以将较大的媒体文件在保证视音频质量下压缩得非常小,利于在网络中传播,因此MPEG-4被ISMA作为流媒体技术标准。目前已经有很多编解码器都是参照MPEG-4标准,如WMV9、Dvix等。 MPEG-4编码标准技术 MPEG-4标准由6个主要部分构成: (1)多媒体传送整体框架(DMIF,TheDeliveriesMultimediaIntegration Framework) DMIF主要用于解决交互网络中、广播环境下及磁盘存储应用中多媒体应用的操作问题,通过传输多路合成信息来建立客户端和服务器端的连接与传输。 (2)数据平面 (3)缓冲区管理和实时识别 MPEG-4定义了一个系统解码模式,该解码模式描述了一种理想的处理比特流句法语义的解码装置,它要求特殊的缓冲区和实时模式,通过有效地管理,可以更好地利用有限的缓冲区空间。 (4)音频编码 MPEG-4不仅支持自然声音,而且支持合成声音。MPEG-4的音频部分将音频的合成编码和自然声音的编码相结合,并支持音频的对象特征。 (5)视频编码 与音频编码类似,MPEG-4也支持对自然和合成的视觉对象的编码。合成的视觉对象包括二维、三维动画和人面部表情动画等。 (6)场景描述 MPEG-4提供了一系列工具,用于组成场景中的一组对象,并提供一些必要的合成信息组成场景描述。 MPEG-4标准仍在不停发展,目前比较受瞩目的就是MPEG-4(Part10),即H.264标准的研究。H.264标准是由ISO/IEC和ITU-T两大国际标准化组织共同制定的面向实际应用的视频编码新标准。它具有一系列优于MPEG-4(part2)的新特性,可适应更高图像质量和低码速率应用的需求。 在相同的重建图像质量下,H.264比H.263+和MPEG-4(SP)减小50%码率,而且对网络传输具有更好的支持功能,它引入了面向IP包的编码机制,有利于网络中的分组传输,支持网络中视频的流媒体传输;同时,具有较强的抗误码特性,可适应丢包率高、干扰严重的无线信道中的视频传输;此外,能适应不同网络传输,网络亲和力强。 MPEG-4AVC/H.264编码的应用 正如MPEG-4AVC/H.264的特性,将来在多媒体业务里将有广泛应用: (1)目前世界一些电视组织及媒体运营商纷纷选择H.264作为媒体格式标准,例如(DVB)欧洲标准组织、美国ATSC、韩国DMB及日本的ISDB-T已批准MPEG-4AVC/ H.264 用于广播电视。 (2)众多主流编码器厂家(如:哈雷、Skystream、科学亚特兰大、Tandberg、汤姆逊、Optibase等)支持H.264,已有产品进入商业应用,而且大多数编码器厂家将推出基于H.264的高清编码器。 (3)H.264新一代DVD的标准,得到大部分内容供应商的认可,目前两大下一代DVD格式的竞争对手(HD-DVD格式和Blu-ray光盘格式)都在定义H.264/AVCHP(HIGHPROFILE)作为必选项支持。 (4)随着目前IPTV业务的发展,H.264标准将成为电信运营商选择的终极媒体格式,同时国内外设备厂家纷纷推出支持H.264标准的机顶盒。 (5)H.264在编码中引入了抗误码的功能,最适合有噪声的无线传输环境,H.264标准被3GPP采纳为移动视频压缩标准。

IPTV资费标准

IPTV欢乐体验包

功能 58个电视频道 60分钟时移 48小时“回看”功能 基本影视剧点播

套餐月租费 宽带1M 27元/月/线 宽带2M 22元/月/线

套餐特别体验内容 1、免费体验2个月的所有可选功能,含所有专题包、收费聚场、首映专区、PPV点播功能(自完工次月1日起); 2、用户每月开机8天(含8天)以上即可减免22元/月/线; 3、参加本营销活动,电信赠送“百事通我的e家卡”享受品牌客户的优惠及相关积分。

IPTV图书

书 名: IPTV:产品、运营与案例 作 者:谢质文 杨滔

出版社:

电子工业出版社 出版时间: 2008年09月

ISBN: 9787121073182 开本: 16开 定价: 45.00 元

内容简介

《IPTV:产品、运营与案例》分3篇:产品篇、运营篇、案例篇,共10个章节。产品篇介绍了IPTV基础平台、增值业务平台、酒店CRS/VSP平台、WIS远程教育平台、电子广告平台和视频监控平台,较为全面地阐述了IPTV产品技术及发展方向;运营篇对IPTV系统建设、运营维护、商业运营模式、赢利模式和内容运营等进行了比较深入的分析及举例;案例篇则与产品篇相对应,分别介绍了IPTV增值应用案例、酒店应用案例、远程教育应用案例、电子广告应用案例、视频监控案例以及公众应用案例。《IPTV:产品、运营与案例》内容理论结合实际,使读者对IPTV产品的系统结构、工作原理及业务应用等有一个全面的了解;同时,本书从运营商角度出发,阐述了IPTV运营模式及相关经验,相关案例的描述使读者对IPTV实践应用有一个更深刻的认识。 《IPTV:产品、运营与案例》既可供从事IPTV工程建设、维护运营的工程和市场人员阅读,也可作为希望了解IPTV原理及技术应用的相关技术人员和高校师生的参考资料。

图书目录

1411

1411

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?