在距离地面数百公里的轨道上,一颗通信卫星正在平稳运行,维系着百万级用户的网络连接。突然,卫星地面运维中心的警报被中国气象局“风云太空”系统精准推送的一条信息触发:监测到一次强烈的日冕物质抛射(CME)正向地球袭来,其携带的高能粒子流预计将在18小时后抵达卫星所在轨道,可能导致通信信号中断、卫星姿态异常。运维团队从容执行应急预案,成功规避了一次潜在的重大空间天气灾害。

这个场景,正是我国空间天气预报能力迈向智能化的一个缩影,而其背后的核心技术,就是本文的主角——“风宇”模型。国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)主任王劲松介绍,这是全球首个全链式的空间天气人工智能预报模型。

看不见的“宇宙海啸”——为什么我们需要一个太空“气象员”?

当前太阳正处于活动高发期,日珥爆发等随机事件如同无形的“宇宙海啸”,时刻威胁着在轨卫星、航空器乃至地面关键基础设施的安全。

然而,要精准预报这场跨越1.5亿公里的风暴绝非易事。传统的预报主要依赖数值模型,但空间天气涉及太阳、行星际、磁层、电离层等多个圈层的复杂物理作用,机制极为复杂。这导致传统数值模型不仅计算量巨大、耗时长,难以满足实时响应的需求,也难以精确刻画完整的物理过程。

“风宇”登场——世界首个全链路空间天气AI预报模型

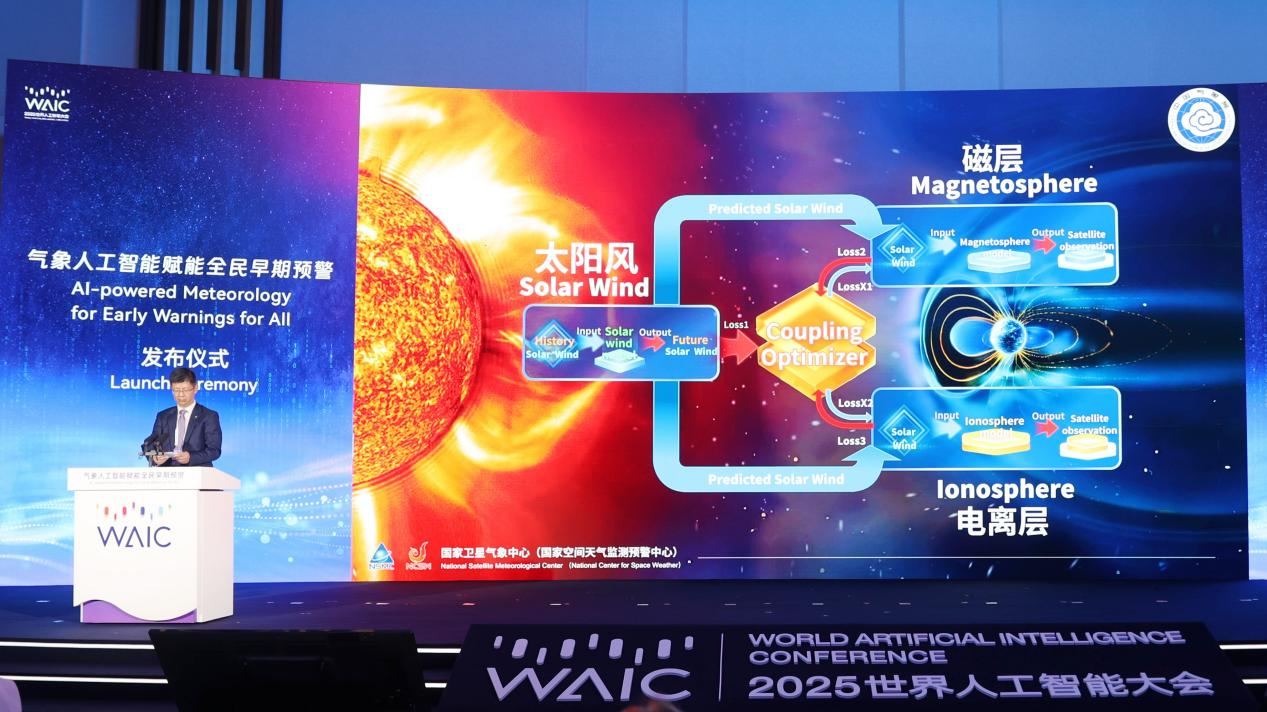

面对困局,随着人工智能(AI)技术的发展,一个全新的解决方案应运而生。2025年7月26日,在世界人工智能大会气象专会上,由国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)牵头,联合南昌大学、华为技术有限公司共同研发的“风宇”模型正式发布。

王劲松主任认为,“风宇”模型的研发成功,使得空间天气预报实现了物理模型、数字预报和人工智能三足并立的格局,大大提高了我国空间天气预报水平。目前,“风宇”已完成业务转化,正式接入“风云太空”平台投入业务运行。

南昌大学人工智能副院长陈洲详细介绍了“风宇”模型,该模型采用了首创空间天气上下游智能耦合技术,利用了不同区域感知响应和结构自适应调整,实现了模型之间的协同优化以及全链式的小时级快速预报。

华为计算昇腾业务总裁张迪煊表示,“风宇”空间天气模型基于MindSpore Science套件和昇腾硬件,实现了模型训练到推理的全流程应用,覆盖太阳风、磁层和电离层全链式耦合训练,在训练效率、预测精度、系统适配性方面全面优于传统平台。

架构的革命性:从“各自为战”到“协同作战”

过去,空间天气预报领域也曾构建过一些人工智能模型,但它们往往针对特定区域,如太阳风或电离层,彼此独立。王劲松指出,这种“各自为战”的模式最大的痛点在于,它没有体现从太阳到地球整个因果链的物理关系,这限制了预报水平的提高。

为此,“风宇”模型首创了一种“链式训练结构”,将预报从孤立的环节整合成一个协同作战的整体。其中包括了三大关键技术创新。

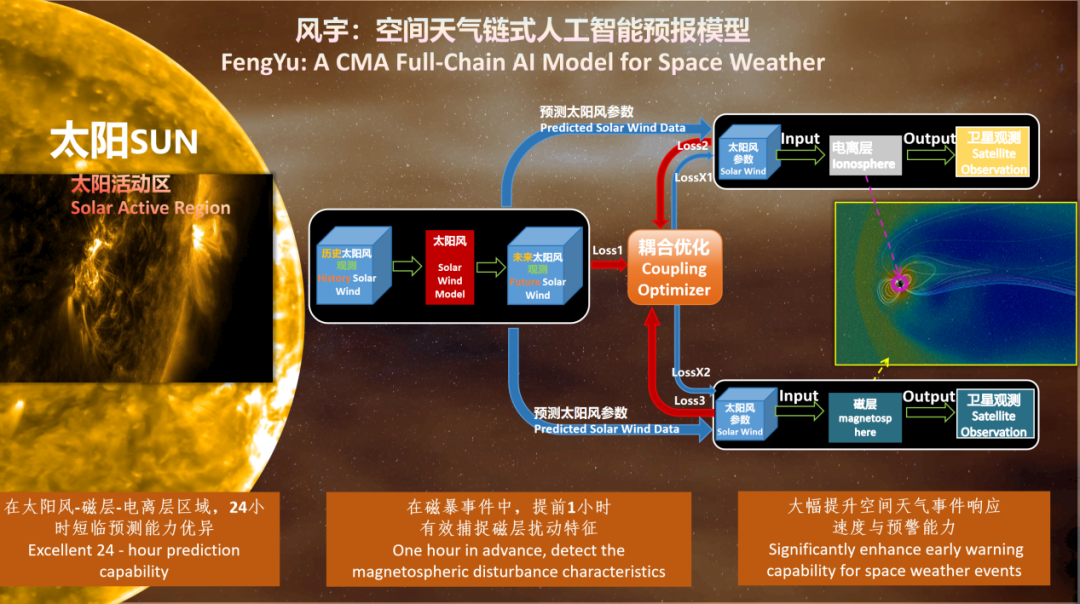

第一,国际首次实现全链路智能建模。“风宇”是国际上首次实现从太阳风-磁层-电离层端到端AI建模的系统,包括针对太阳风的“煦风”、针对地球磁场的“天磁”和针对地球电离层的“电穹”等三大空间区域模型。这些区域模型采用链式训练模式和可插拔架构分别建模,未来能够更加灵活、高效地进行更新和迭代。

第二,首创空间天气上下游智能耦合技术。“风宇”独创的“智能耦合优化机制”(也被称为耦合优化器),是实现三大区域模型协同的关键。南昌大学人工智能学院副院长陈洲特别提出,这是一种基于深度神经网络的多区域模型耦合优化方法,通过不同区域感知响应和结构自适应调整,从而实现模型之间的协同优化、全链式的小时级快速预报。

例如,“煦风”模型的输出,作为输入喂给下游的“天磁”和“电穹”模型。而耦合优化器(Coupling Optimizer)则通过计算多个损失函数(Loss1, Loss2, Loss3, LossX1, LossX2)来协同优化所有模型。

这样,“风宇”模型不仅能更真实地再现太阳风影响地球环境的过程,还能描绘出磁场和电离层间复杂的相互作用,从根本上提升了对空间天气变化过程的理解和预报精度。

王劲松主任认为,“风宇”模型的实践,也为人类利用不同的数据源,实现人工智能对复杂物理现象的描述和解读提供了一个很好的范例。

第三,基于自主可控AI框架的算子领域优化技术。张迪煊总裁介绍,在软件层面,“风宇”基于MindSpore Science套件构建电离层、磁层等多个空间区域预报模型,并联合国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)、南昌大学共同设计的张量并行、流水线并行等并行切分策略,开发适用于3D时空数据的科学计算接口,通过自动图优化、图算融合等编译优化能力,有效提升模型训练/推理效率。

硬件层面,“风宇”基于昇腾AI集群,在提供业界领先算力的基础上,通过系统级高可靠设计及软硬件协同优化技术,实现有效算力全面提升,为大规模历史气象资料和高分辨率格点数据的批量训练提供高效支撑。

数据驱动的基础:“天地一体化”观测体系

任何先进的AI模型都离不开海量高质量数据的“喂养”。“风宇”的卓越性能,我国已建成的“天地一体化”空间天气监测体系功不可没。在太空,有“风云卫星”、“羲和号”和“夸父一号”等卫星紧盯着太阳的一举一动。在地面,则有中国气象局布局的73个台站和国家重大科技基础设施“子午工程”布局的31个台站、近300台设备进行全天候探测。正是这些天罗地网般的海量、立体观测数据,为“风宇”模型提供了源源不断的“燃料”。

“风宇”模型还创见性地将全链式空间天气数值模式生成的数据与观测数据相结合,形成了互相补充、相互印证的高质量数据基础,实现从空间天气监测、建模到预警的全链路智能化。

陈洲教授特别指出,“风宇”模型中的电离层部分具有弹性特质,它能够有效的融合来自于不同观测、不同时间分辨率的数据进行整合。

从预报到防护——“风宇”的应用实例与性能表现

“风宇”不仅在架构上实现了创新,更在实际业务应用中展现出突破性的预报能力。在长达一年的预测性能测试中,“风宇”在太阳风、磁层和电离层各区域均表现出卓越的24小时短临预测能力。

特别是在近两年发生的多次大磁暴事件中,“风宇”在电离层区域的预测性能尤为突出,其对全球电子密度总含量的预测误差基本能控制在10%左右。王劲松主任介绍,这是当今世界范围内的最好结果。

目前,“风宇”模型已在保障卫星通信导航、提高电力设施防护、提升航空安全等多个领域展现应用价值,并已申请了11项国家发明专利。

应用案例1:实时、自动识别太阳风源区

过去,要判断某一段太阳风究竟是源自破坏力更强的日冕物质抛射,还是源自影响相对较小的高速流,往往需要等到事件发生结束后由人工进行分类。这对于需要提前应对的预报工作来说,显然太迟了。

而“风宇”模型能够根据实时观测数据,自动推断太阳风的源区。这种从“事后诸葛”到“实时先知”的转变,为下游更精准的磁暴强度预报提供了最有效的信息支撑。

应用案例2:全方位指导航天器“趋利避害”

“风宇”的能力远不止于预报。它强大的预测能力已经深入到航天器设计、管理和运行的各个环节。例如,在卫星的设计阶段,就可以依据模型对未来太阳活动强度的预测,来估算卫星在其使用寿命中可能经受的辐射上下限,从而进行针对性的防辐射加固设计。

对于在轨运行的卫星,精准的预报则能帮助其进行轨道管理和任务安全优化。例如,当预测到空间天气变化将导致大气阻力增加时,可以提前规划卫星燃料的使用、调整飞行姿态,确保任务安全。

下一站,星辰大海中的“边缘智能”

“风宇”模型的发布,标志着我国空间天气监测预警能力取得了突破性进展。正如王劲松主任所说,它在技术架构、数据融合和应用价值上的突破,是AI for Science领域一个典型的成功案例,也为空间科学、机器学习和高性能计算的融合发展也提供了新的参考价值。

但探索永不止步。当前‘风宇’是在地面运行的云端大模型,依赖强大的算力支持。而空间智能的下一步,无疑是让AI更靠近应用前沿。未来,将AI能力直接部署在卫星上,实现星上自主决策,将是航天领域AI应用演进的重要方向。

这为广大开发者社群描绘出了一条清晰的技术演进路线:从云端大模型到星上边缘计算。这意味着,AI模型的轻量化、端侧推理优化、高可靠性智能系统设计等,将成为未来航天领域AI应用的新热点,从而为人类探索星辰大海的征途,点亮一盏更智能、更安全的“指路明灯”。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?