去年写过一篇文章坏了,我把闺女培养成程序员了,讲了讲孩子从玩游戏开始,到主动学编程,写游戏的经历。

很多人很感兴趣,问我后续怎么样了,很惭愧,掉进了一个大坑。

这个大坑就是Unity。

01

原因是这样的,之前孩子用Scratch,编程猫来写游戏,慢慢地就发现这些图形化软件实在太简单了,功能非常受限,想做个复杂的游戏比如一个简版的《帝国时代》,基本上不可能。

闺女的很多想法都无法实现,而她编写游戏最重要的目的就是表达自己内心的一些想法,这些想法单纯用写作、绘画不好表达。

我告诉她,想自由自在地、不受限制地编写游戏,只有学习正经的游戏引擎了。

比如Unity,学会了可以做任何复杂的游戏。

她很感兴趣,虽然Unity用的是C#,但她有Python经验,再说游戏用的都是基本的C# 语法,我估计主要的难点还是在引擎本身的特性和API上,有我这个老程序员“坐镇”,应该不是问题。

于是就下载IDE,找了一本教程《轻松上手2D游戏开发:Unity入门》,开始了Unity之旅。

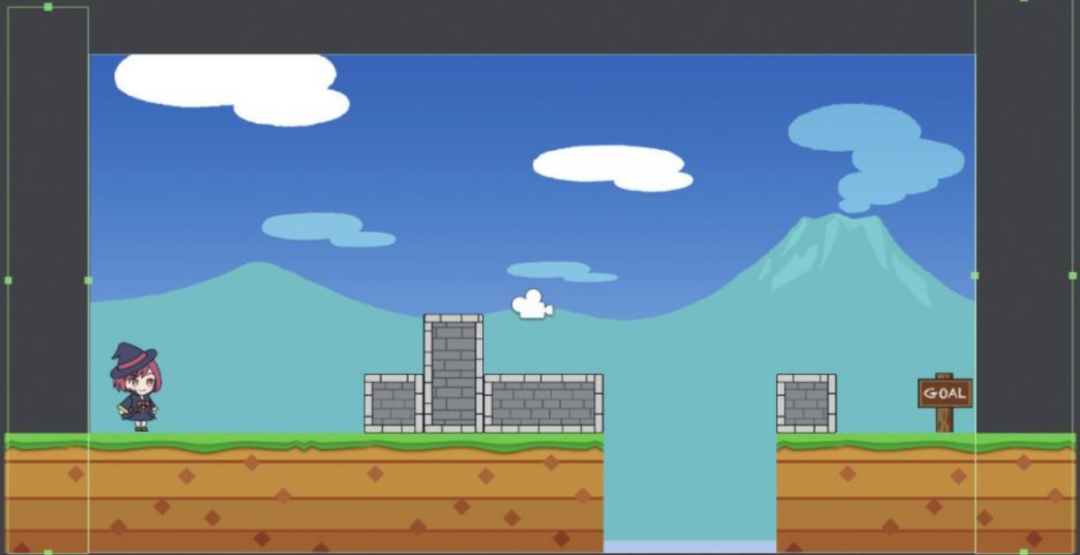

刚开始还挺顺利,跟着教程走,理解了一些概念,C# 代码也相对简单,很快就实现了一些关卡。

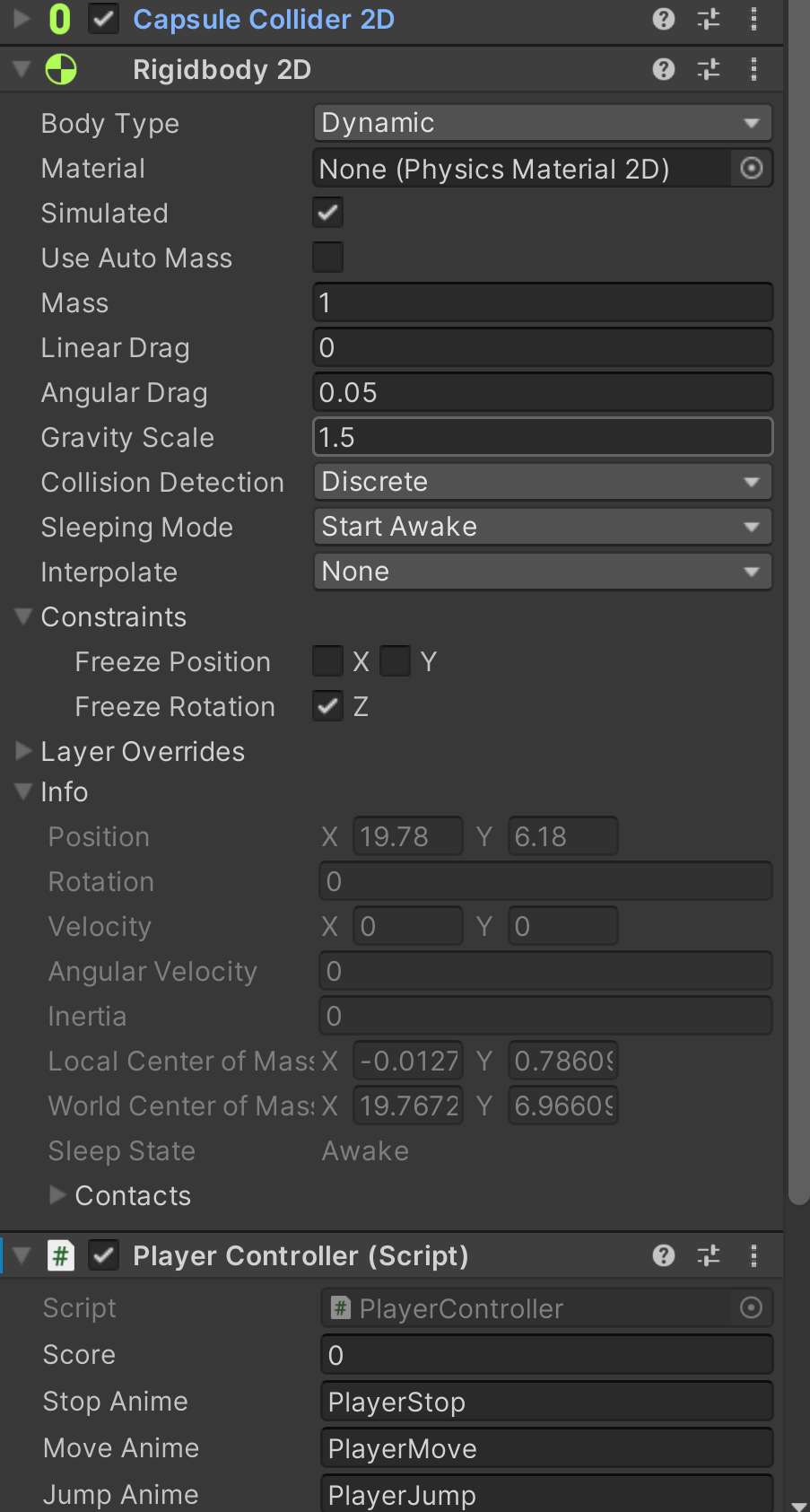

但随着游戏复杂度提升,一大堆概念扑面而来,Camera、Transfrom、Render、Collider、RigidBody、Tag、Layer、Animator、Tile.....

每个概念背后都有复杂的配置,密密麻麻的属性让人望而生畏。

教程对用到的属性也有讲解,但是这么多的知识点如果不是熟手,很难灵活地运用起来。

C# 中用的到Unity API也越来越多,比如:

//判断是否在地面onGround = Physics2D.Linecast(transform.position,transform.position - (transform.up *0.1f),groundLayer);

// 取消玩家碰撞体积GetComponent<CapsuleCollider2D>().enabled = false;

// 展现玩家向上稍稍跳起的效果rbody.AddForce(new Vector2(0,5),ForceMode2D.Impulse);为了把这些API彻底搞清楚,得花费很多的时间,这就让人很崩溃。

我们俩就像在一个黑乎乎的山洞中前行,手中的火把只能照亮周边的一小块儿区域,山洞有多大有多深,完全没有概念。

更要命的是,走过的崎岖道路也很容易忘记,感觉心里没底。

我对孩子说:要不这样,我们采用快速通过的策略,先不考虑那些细节,大概知道那些属性的用途和代码的基本含义就行,等到游戏做完了,也许就明白了。

于是就不再恋战,跟着教程迅速推进,很快把游戏做了个七七八八,但是回头来看,真正掌握的东西并不多。

尤其想利用Unity实现自己的创意的时候,感觉束手束脚,不像编程猫那样自由自在,这就违背了学习Unity的初衷。

我反思了一下,从图形化编程一下子进入到Unity,这个跨度还是太大了。

有点像刚学会四则运算,马上就要开始解一元二次方程的感觉。

Unity这个引擎非常强大,细节很多,需要长时间的锻炼才能掌握,而闺女刚上初中,学业紧张,每周也只能挤出一两个小时来学,是远远不够的。

后来打开Unity的次数越来越少,不知不觉中停止了。

02

今年暑假,孩子有了大块儿的时间,又想开始自己的“游戏事业”。

不知道她听谁说有个叫RPGMaker的东西,好像做游戏很方便,让我给她下载。

下载下来,她玩了一会儿,立刻就爱上了。

虽然只能做RPG类型的游戏,但是相比Unity,这个RPGMaker非常适合孩子来玩儿,比如走动、地图、碰撞几乎都是内置的,她可以把心思放到游戏设计上来,而不是底层的技术细节。

她自己从B站上找了一个RPGMaker的教程,投入地看了起来,一边看,一边自己仿照着做。

之前早上还睡个懒觉,有了RPGMaker以后,好家伙,我一起床就看到她坐在电脑前,奋力学习编写游戏了。

几十节课的教程,两三天就看完,并且做了一个简单的游戏。

然后自己又去找游戏设计的书籍,让我给她买《游戏设计的艺术》,看得不亦乐乎。

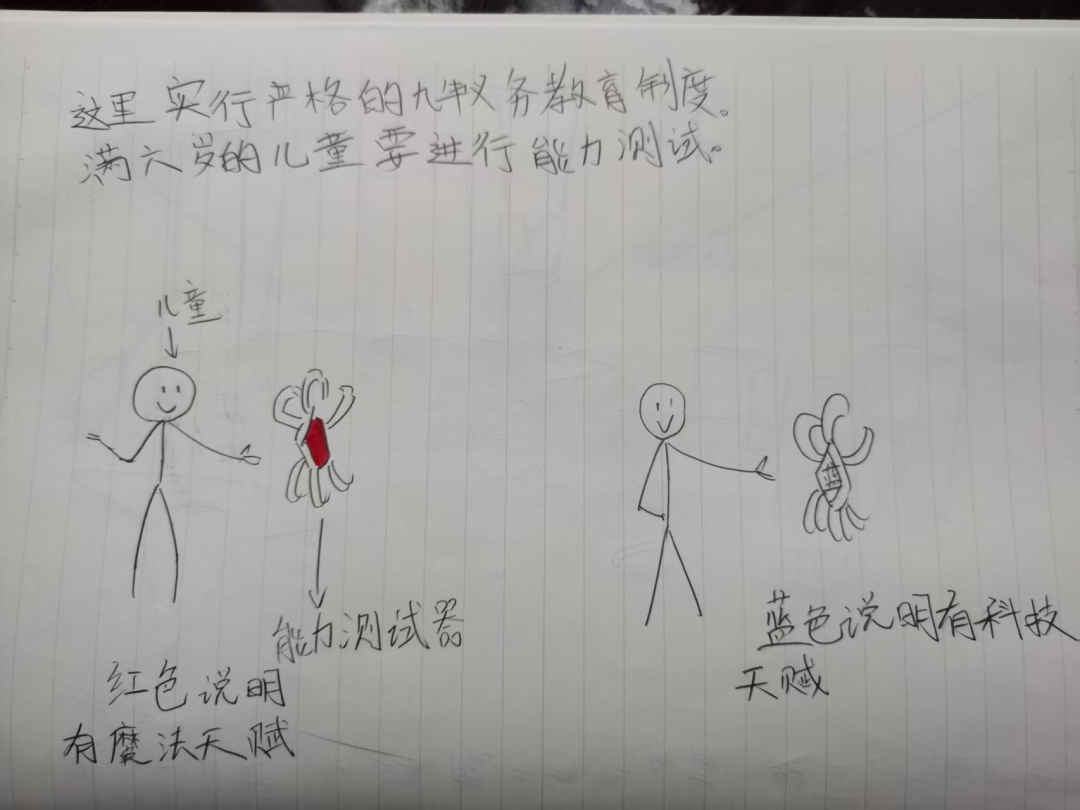

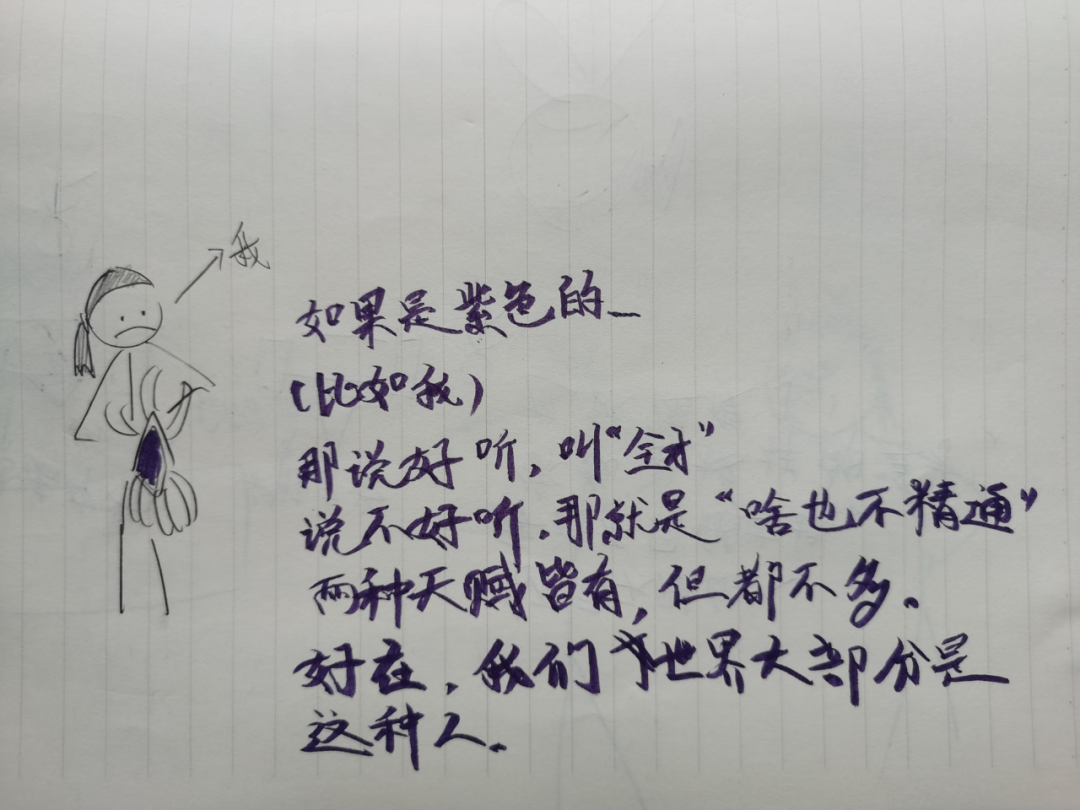

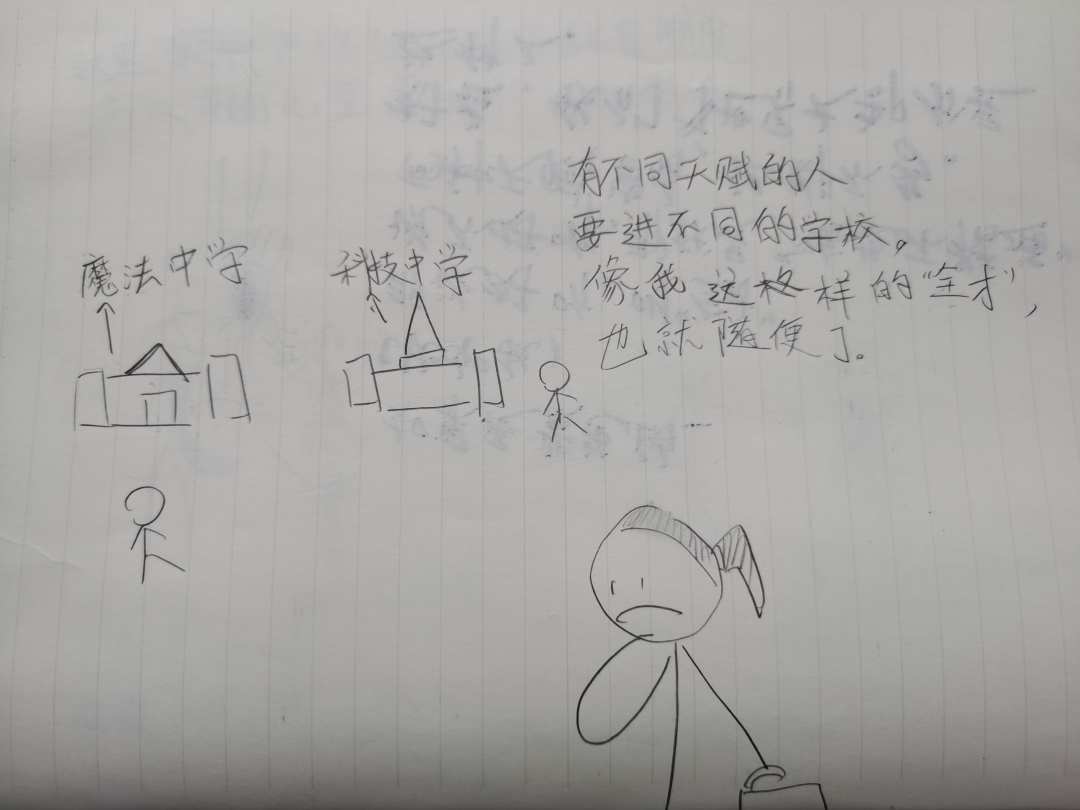

然后又找我讨论要设计的游戏情节,她要做一个校园类的魔法游戏,开始画草稿。

看到她的这种状态,让我非常感慨:兴趣的力量实在是太大了!简直是不可阻挡啊!

可惜,假期很快结束,开学了......

03

从孩子学游戏编程的经历可以很清楚地看出一点:兴趣真的是第一驱动力。

但如果台阶太高,再热烈的兴趣也会被耗尽。

最好的学习路径,是那种“刚好跳一跳就够得着”的台阶。

另外就是要能很快就看到成果,带来成就感,如果一直在摸索、积累,迟迟无法做出一点儿东西出来,就会心生怀疑,也很容易丧失信心。

就像我们学习计算机知识的时候,如果一直学计算机网络,操作系统,数据库,编译原理、数据结构这些偏向底层理论的东西,就会非常枯燥。但是如果做点儿项目如一个支持高并发的网站,写个简单的OS,数据库,自己弄个编程语言,知识形象化了,就有趣得多。

608

608

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?