原文地址:http://blog.youkuaiyun.com/morewindows/article/details/6709644

http://www.cnblogs.com/dolphin0520/archive/2011/10/06/2199741.html

堆排序与快速排序,归并排序一样都是时间复杂度为O(N*logN)的几种常见排序方法。

二叉堆:

二叉堆是完全二叉树或者是近似完全二叉树。

二叉堆满足二个特性:

1.父结点的键值总是大于或等于(小于或等于)任何一个子节点的键值。

2.每个结点的左子树和右子树都是一个二叉堆(都是最大堆或最小堆)。

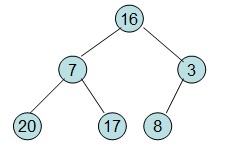

当父结点的键值总是大于或等于任何一个子节点的键值时为最大堆(大根堆)。当父结点的键值总是小于或等于任何一个子节点的键值时为最小堆(小根堆)。下图展示一个最小堆:

由于其它几种堆(二项式堆,斐波纳契堆等)用的较少,一般将二叉堆就简称为堆。

1.堆的存储

一般都用数组来表示堆,i结点的父结点下标就为(i – 1) / 2。它的左右子结点下标分别为2 * i + 1和2 * i + 2。如第0个结点左右子结点下标分别为1和2。

2.堆排序的思想

利用大顶堆(小顶堆)堆顶记录的是最大关键字(最小关键字)这一特性,使得每次从无序中选择最大记录(最小记录)变得简单。

其基本思想为(大顶堆):

1)将初始待排序关键字序列(R1,R2....Rn)构建成大顶堆,此堆为初始的无序区;

2)将堆顶元素R[1]与最后一个元素R[n]交换,此时得到新的无序区(R1,R2,......Rn-1)和新的有序区(Rn),且满足R[1,2...n-1]<=R[n];

3)由于交换后新的堆顶R[1]可能违反堆的性质,因此需要对当前无序区(R1,R2,......Rn-1)调整为新堆,然后再次将R[1]与无序区最后一个元素交换,得到新的无序区(R1,R2....Rn-2)和新的有序区(Rn-1,Rn)。不断重复此过程直到有序区的元素个数为n-1,则整个排序过程完成。

操作过程如下:

1)初始化堆:将R[1..n]构造为堆;

2)将当前无序区的堆顶元素R[1]同该区间的最后一个记录交换,然后将新的无序区调整为新的堆。

因此对于堆排序,最重要的两个操作就是构造初始堆和调整堆,其实构造初始堆事实上也是调整堆的过程,只不过构造初始堆是对所有的非叶节点都进行调整。

下面举例说明:

给定一个整形数组a[]={16,7,3,20,17,8},对其进行堆排序。

首先根据该数组元素构建一个完全二叉树,得到

(a) (b)

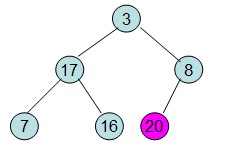

(b) (c)

(c)

20和16交换后导致16不满足堆的性质,因此需重新调整

(d)

这样就得到了初始堆。

此时3位于堆顶不满堆的性质,则需调整继续调整

<pre name="code" class="cpp">/*堆排序(大顶堆) 2011.9.14*/

#include <iostream>

#include<algorithm>

using namespace std;

void HeapAdjust(int *a,int i,int size) //调整堆

{

int lchild=2*i+1; //i的左孩子节点序号

int rchild=2*i+2; //i的右孩子节点序号

int max=i; //临时变量

while(lchild<(size-1) && rchild<(size-1)) //非递归

{

if(a[lchild]>a[max]) //如果左孩子大于父节点

{

max=lchild;

}

if(a[rchild]>a[max]) //如果右孩子大于当前最大节点(可能为父节点,或者左节点)

{

max=rchild;

}

if(max!=i) //如果父节点不是最大节点

{

swap(a[i],a[max]);

// HeapAdjust(a,max,size); //避免调整之后以max为父节点的子树不是堆

i = max; //将互换过数据的子节点作为新的父节点以便迭代

lchild = 2*i+1;

rchild = 2*i+2;

}

else //如果父节点是最大节点就不需要任何改动

break;

}

}

void BuildHeap(int *a,int size) //建堆 size为a[]数组长度

{

int i = size/2 - 1; //i是数组中数据的下标

for(;i>=0;i--) //从非叶节点开始,非叶节点最大的下标值为size/2 - 1

{

HeapAdjust(a,i,size);

}

}

void HeapSort(int *a,int size) //堆排序

{

BuildHeap(a,size);

int i;

for(i=size-1;i>=0;i--)

{

swap(a[0],a[i]); //交换堆顶和最后一个元素,即每次将剩余元素中的最大者放到最后面

HeapAdjust(a,0,i+1); //重新调整堆顶节点成为大顶堆

}

}

int main(int argc, char *argv[])

{

int a[]={0,16,20,3,11,17,8};

int size = sizeof(a);

int i;

HeapSort(a,size);

for(i=0;i<=size-1;i++)

cout<<a[i]<<"";

cout<<endl;

return 0;

}

性能分析

-

调堆:如果初始数组是非降序排序,那么就不需要调堆,直接就满足堆的定义,此为最好情况,运行时间为Θ(1);如果初始数组是如图1.5,只有A[0] = 1不满足堆的定义,经过与子节点的比较调整到图1.6,但是图1.6仍然不满足堆的定义,所以要递归调整,一直到满足堆的定义或者到堆底为止。如果递归调堆到堆底才结束,那么是最坏情况,运行时间为O(h) (h为需要调整的节点的高度,堆底高度为0,堆顶高度为floor(logn) )。

建堆(大根堆)完成之后,交换堆的第一个元素和堆的最后一个元素,然后堆的大小size减一,对大小为新size的堆进行调堆,如此循环,直到size== 1时停止,最后得出结果如图3。

- 建堆:每一层最多的节点个数为n1 = ceil(n/(2^(h+1))),

因此,建堆的运行时间是O(n)。

堆的操作——插入删除

下面先给出《数据结构C++语言描述》中最小堆的建立插入删除的图解,再给出实现代码,最好是先看明白图后再去看代码。

堆的插入

每次插入都是将新数据放在数组最后。可以发现从这个新数据的父结点到根结点必然为一个有序的数列,现在的任务是将这个新数据插入到这个有序数据中——这就类似于直接插入排序中将一个数据并入到有序区间中。

最小堆的插入代码实现:

void MinHeapFixup(int *a, int i)

{

int j, temp;

j = (i-1)/2;

temp = a[i];

while(j>=0 && i!=0)

{

if(a[j] <= a[i])

break;

a[i] = a[j];

i = j;

j = (i-1)/2;

}

a[i] = temp;

}

void MinHeapAdd(int a[], int nNum)

{

int len = sizeof(a)/sizeof(a[0]);

a[len] = nNum;

MinHeapFixup(a, len);

}堆的删除

按定义,堆中每次都只能删除第0个数据。为了便于重建堆,实际的操作是将最后一个数据的值赋给根结点,然后再从根结点开始进行一次从上向下的调整。调整时先在左右儿子结点中找最小的,如果父结点比这个最小的子结点还小说明不需要调整了,反之将父结点和它交换后再考虑后面的结点。相当于从根结点将一个数据的“下沉”过程。下面给出代码:

// 从i节点开始调整,n为节点总数 从0开始计算 i节点的子节点为 2*i+1, 2*i+2

void MinHeapFixdown(int a[], int i, int n)

{

int j, temp;

temp = a[i];

j = 2 * i + 1;

while (j < n)

{

if (j + 1 < n && a[j + 1] < a[j]) //在左右孩子中找最小的

j++;

if (a[j] >= temp)

break;

a[i] = a[j]; //把较小的子结点往上移动,替换它的父结点

i = j;

j = 2 * i + 1;

}

a[i] = temp;

}

//在最小堆中删除数

void MinHeapDeleteNumber(int a[], int n)

{

Swap(a[0], a[n - 1]);

MinHeapFixdown(a, 0, n - 1);

}

240

240

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?