常见四种限流算法

摘录仅供学习使用,原文大部分内容来源于:Sentinel限流算法详解(硬啃)-优快云博客

1.固定窗口计数器

固定窗口,相比其他的限流算法,这应该是最简单的一种。

它简单地对一个固定的时间窗口内的请求数量进行计数,如果超过请求数量的阈值,将被直接丢弃。

这个简单的限流算法优缺点都很明显。优点的话就是简单,缺点举个例子来说。

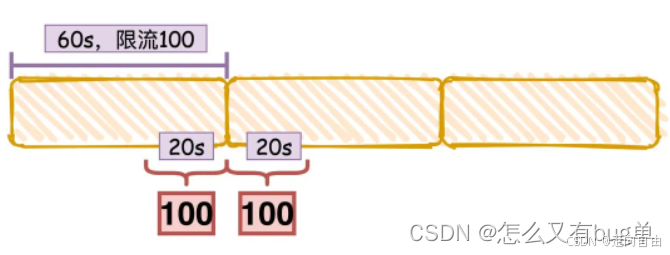

比如我们下图中的黄色区域就是固定时间窗口,默认时间范围是 60 秒,限流数量是 100。

如图中括号内所示,前面一段时间都没有流量,刚好后面 30 秒内来了 100 个请求,此时因为没有超过限流阈值,所以请求全部通过,然后下一个窗口的 20 秒内同样通过了 100 个请求。

所以变相的相当于在这个括号的 40 秒的时间内就通过了 200 个请求,超过了我们限流的阈值。

2.滑动窗口计数器

为了优化这个问题,于是有了滑动窗口算法。顾名思义,滑动窗口就是时间窗口在随着时间推移不停地移动。

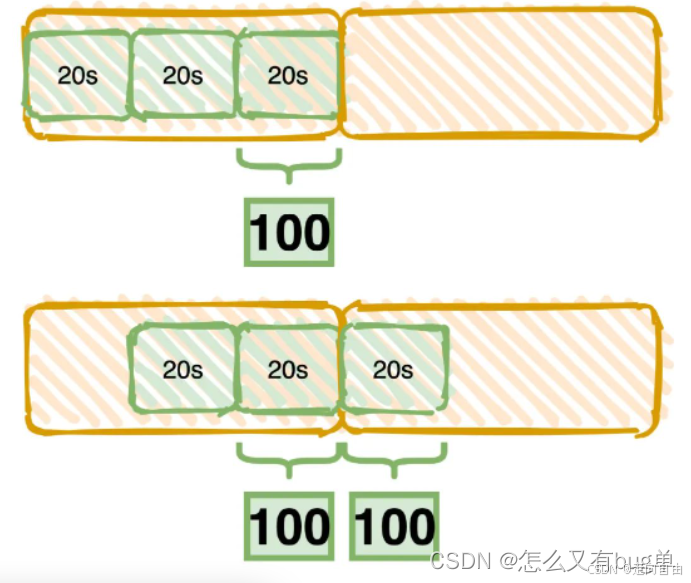

滑动窗口把一个固定时间窗口再继续拆分成 N 个小窗口,然后对每个小窗口分别进行计数,所有小窗口请求之和不能超过我们设定的限流阈值。

以下图举例子来说:假设我们的窗口拆分成了 3 个小窗口,小窗口都是 20 秒,同样基于上面的例子,当在第三个 20 秒的时候来了 100 个请求,可以通过。

然后时间窗口滑动,下一个 20 秒请求又来了 100 个请求,此时我们滑动窗口的 60 秒范围内请求数量肯定就超过 100 了啊,所以请求被拒绝。

3.漏桶( Leaky bucket)

漏桶算法名副其实,就是一个漏的桶,不管请求的数量有多少,最终都会以固定的出口流量大小匀速流出。如果请求的流量超过漏桶大小,那么超出的流量将会被丢弃。

也就是说流量流入的速度是不定的,但是流出的速度是恒定的。

这个和 MQ 削峰填谷的思想比较类似,在面对突然激增的流量的时候,通过漏桶算法可以做到匀速排队,固定速度限流。

漏桶算法的优势是匀速,匀速是优点也是缺点,很多人说漏桶不能处理突增流量,这个说法并不准确。

漏桶本来就应该是为了处理间歇性的突增流量。流量一下起来了,然后系统处理不过来,可以在空闲的时候去处理,防止了突增流量导致系统崩溃,保护了系统的稳定性。

但是换一个思路来想,其实这些突增的流量对于系统来说完全没有压力,你还在慢慢地匀速排队,其实是对系统性能的浪费。

所以,对于这种有场景来说,令牌桶算法比漏桶就更有优势。

4.令牌桶( Token bucket)

令牌桶算法是指系统以一定地速度往令牌桶里丢令牌。当一个请求过来的时候,会去令牌桶里申请一个令牌,如果能够获取到令牌,那么请求就可以正常进行,反之被丢弃。

现在的令牌桶算法,像 Guava 和 Sentinel 的实现都有冷启动 / 预热的方式。为了避免在流量激增

在实际环境中,如果想在初始阶段或隔一段时间系统再次被调用时,有一个预热的过程,即启动时生产令牌的速率慢一些,然后逐步加速,经过预热阶段后达到正常的生产速率,就像车辆的启动阶段,先从1档起步,逐渐加快,2档,3档一直到最快的6档。

RateLimiter.java提供了这种算法的实现。

public static RateLimiter create(

double permitsPerSecond,

long warmupPeriod,

TimeUnit unit)

它返回的实现类是SmoothRateLimiter.java类里的内嵌类SmoothWarmingUp。

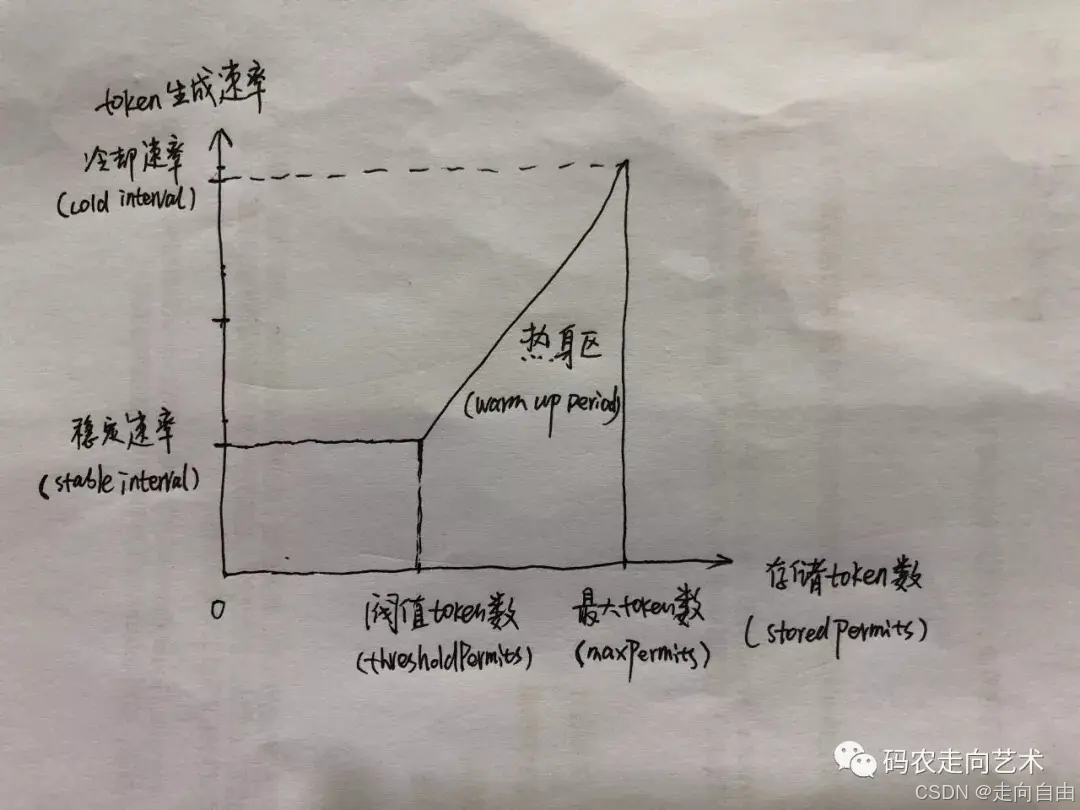

SmoothWarmingUp的实现原理是怎样的呢,我们看下面的图。

X轴代表令牌桶存储的token数,Y轴代表限流的速率,单位是一个token的生成速率。XY代表了坐标轴围成的矩形面积,也就是(token生产速率)(token数量),它有什么含义呢?是的,它代表了生产n个token的时长,这里使用了积分进行计算。右边的梯型面积表示了热身区的token生产总时长,左下边的长方形面积表示稳定期的token生产时长。我们用一个具体的例子来说明。

RateLimiter limiter = RateLimiter.create(2.0, 4000, MILLISECONDS, 3.0, stopwatch);

这里2.0代表QPS,4000代表warmup为4秒,3.0代表coldFactor即冷却因子,因此

stable interval=1/QPS=1/2=0.5秒=500毫秒,

coldinterval=coldFactor*stable interval=1500毫秒。

通过初始化函数设置令牌桶参数:

@Override

void doSetRate(double permitsPerSecond, double stableIntervalMicros) {

double oldMaxPermits = maxPermits;

double coldIntervalMicros = stableIntervalMicros * coldFactor;

thresholdPermits = 0.5 * warmupPeriodMicros / stableIntervalMicros;

maxPermits =

thresholdPermits + 2.0 * warmupPeriodMicros / (stableIntervalMicros + coldIntervalMicros);

slope = (coldIntervalMicros - stableIntervalMicros) / (maxPermits - thresholdPermits);

if (oldMaxPermits == Double.POSITIVE_INFINITY) {

// if we don't special-case this, we would get storedPermits == NaN, below

storedPermits = 0.0;

} else {

storedPermits =

(oldMaxPermits == 0.0)

? maxPermits // initial state is cold

: storedPermits * maxPermits / oldMaxPermits;

}

}

其中thresholdPermits设置为

thresholdPermits = 0.5 *warmupPeriodMicros /

stableIntervalMicros;

即0.5*4000/500=4,

maxPermits=thresholdPermits +

2.0 * warmupPeriodMicros /

(stableIntervalMicros +coldIntervalMicros);

maxPermits也就是右边梯型的下底,而warmupPeriodMicros是梯形的面积,所以maxPermits是利用梯形的面积公式导出的。而slope表示斜线的斜率,该字段用在计算热身区的token生产时间。初始状态令牌桶处于冷却态,也就是说初始时令牌桶的生产速率最慢,storedPermits等于maxpermits。

当我们从上述的limiter获取令牌时,

for (int i = 0; i < 8; i++) {

limiter.acquire(); // #1

}

输出的事件为:"R0.00, R1.38, R1.13, R0.88, R0.63, R0.50, R0.50, R0.50"(备注:参考com.google.common.util.concurrent.RateLimiterTest中的testWarmUp方法)。

通过上篇文章我们知道,R代表延迟时间,例如:R0.00代表无延迟获取一个令牌,R1.38代表等待1.38秒获取令牌。

i=0,第一次循环,通过第一篇文章我们知道ratelimiter是寅吃卯粮的思想,因为nextFreeTicketMicros初始值为0,当前时钟也为0,因此延迟为0,生产该token的时间用于下次消费时补偿,也就是右边第一个小梯形的面积。

@Override

long storedPermitsToWaitTime(double storedPermits, double permitsToTake) {

double availablePermitsAboveThreshold = storedPermits - thresholdPermits;

long micros = 0;

// measuring the integral on the right part of the function (the climbing line)

if (availablePermitsAboveThreshold > 0.0) {

double permitsAboveThresholdToTake = min(availablePermitsAboveThreshold, permitsToTake);

// TODO(cpovirk): Figure out a good name for this variable.

double length =

permitsToTime(availablePermitsAboveThreshold)

+ permitsToTime(availablePermitsAboveThreshold - permitsAboveThresholdToTake);

micros = (long) (permitsAboveThresholdToTake * length / 2.0);

permitsToTake -= permitsAboveThresholdToTake;

}

// measuring the integral on the left part of the function (the horizontal line)

micros += (long) (stableIntervalMicros * permitsToTake);

return micros;

}

private double permitsToTime(double permits) {

return stableIntervalMicros + permits * slope;

}

availablePermitsAboveThreshold 是储存的大于的threshold的token数量,第一次循环中,

availablePermitsAboveThreshold=maxpermits-threshold=4,

permitsAboveThresholdToTake是申请的token数量,为1,

private double permitsToTime(double permits)用来计算小梯形的上下底的高度,这里permitsToTime(availablePermitsAboveThreshold)获取了下底的高度,permitsToTime(availablePermitsAboveThreshold -

permitsAboveThresholdToTake)是上底的高度,所以

storedPermitsToWaitTime方法就是计算生产token的时间,在存储的token数量大于threshold,即availablePermitsAboveThreshold > 0.0时,计算右边小梯形的面积,这里计算的结果是1.38秒,反之,计算左边小长方形的面积。

i=1,2,3时,重复第二次循环的过程。延迟时间分别对应第2,3,4小梯形的面积,面积递减,分别是1.13,0.88,0.63。

i=4时,由于已经消费了4个token,总时长1.38, 1.13, 0.88, 0.63相加为4.02(由于存在舍入误差,其值不完全等于4),已经过了warmup期,所以进入稳定期,左边的小矩形面积为micros += (long) (stableIntervalMicros * permitsToTake),高为stableIntervalMicros,0.5秒,permitsToTake为1,即生产时长为0.5秒。

i=5,6,7,8重复上述过程。最后一次循环的生产时长需要后面的申请者偿还。

参考文章:

85万+

85万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?