【昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。】

提要:自由乃哲学之核心问题,在古希腊,自由还只是一种自由知识的自由,即以一种超功利、超实用的态度去对待、认知事物的自由。这种侧重于从摆脱-解放的角度去理解的自由有其局限,那就是这种自由停留于理论领域。把自由推进到实践领域,是哲学在犹太-基督教的一神教信仰的启示、推动下进行的。自由不仅具有摆脱-解放的维度,更有从无创有、从自身开显一切、决定一切的意义。追问自由,就是追问自身,回到自身。这是以康德、黑格尔为代表的古典哲学完成的一项伟大工作。从无创有、从自身开显一切的自由思想,已隐含着自由与时 间、历史的内在关联。挖掘这种内在关联的正是现代西方哲学的主要工作。西方哲学,也即是“日落”之哲学,它把从东方旭日普照开始直至日落归于黑暗的世界内化为一个内在的自由世界。作为东方思想之国,中国哲学面临着在“朝日”之光下消化并重新照亮、复生这个自由世界的机遇。

关键词 : 自由 摆脱与解放 创造 必然 一神教

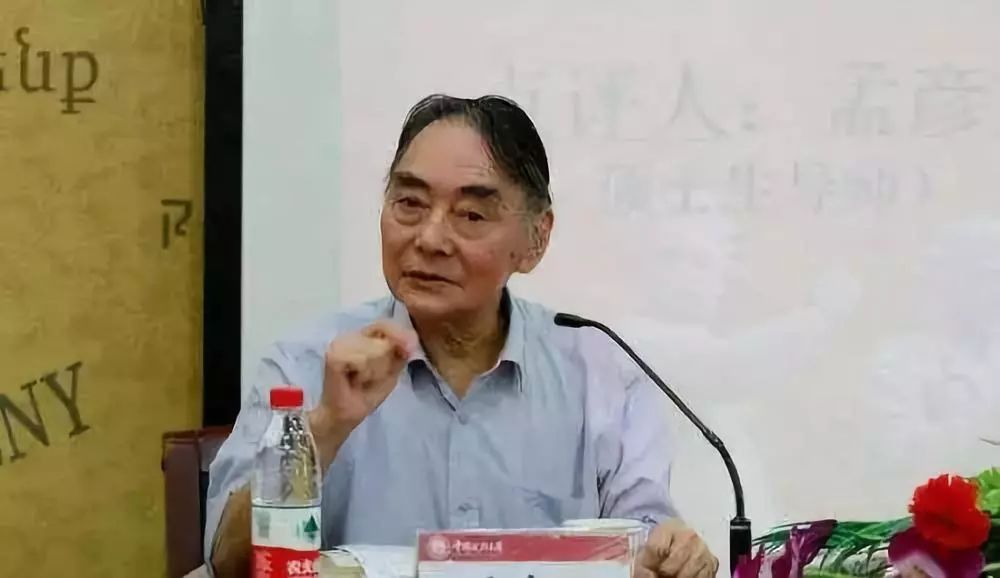

作者叶秀山,男, 中国社会科学院哲学所研究员、博士生导师。(北京100732)

欧洲哲学起于古代希腊至今两千多年已经成为一门古老而又常青的学问。在这两千多年过程中,“哲学”同样也有自己的“盛衰”,有自己的“命运”,“哲学”有自己的历史 。“哲学”并非恒久“不变”, 哲学的“历史形态”经常在“变”,有时快些,有时慢些,也有时相对“停滞”;于是我们有“古代希腊哲学”、“希腊罗马哲学”、“中世纪哲学”、“近代哲学”和“当代哲学”,当然也有“中国哲学”、“印度哲学”、“阿拉伯哲学”等等。研究这些“哲学形态”的历史命运,当是哲学史的任务。

“哲学”也和其他学科一样,他的历史形态固然有种种变化不同,但他的基本问题却常常保持在相当同类的层面上,它们思考的问题,也都具有可沟通之处。

“哲学”思考什么问题?如果不怕简单地回答这个问题,我们不妨说,“哲学”思考的是“自由”问题; 更进一步,如果不怕说得绝对,我们甚至可以说,在某种意义上,“哲学”竟然并不顾及狭义的“必然”,而专注“自由”。“哲学”把“(形式的)必然”交给了“( 狭义的)科学”,自己集中思考“自由”的问题。用哲学的话语来说,我们也许可以说,“哲学”“超越”“必然”,进入“自由”;哲学思考的是“自由”的“必然”,和“必然”的“自由”。

欧洲哲学在这条“超越”的道路上,走了几千年,坎坎坷坷,有许多经验教训,但的确使问题逐渐深入,时到如今,如果不作专门的学习,不容易一下子把握住发展变化的脉络了。“哲学”也成为一门专业性很强的学问。

一 、古代希腊之“自由知识”

古代希腊之所以成为欧洲哲学的摇篮,乃在于它在一般实用的知识之外或者之上,进行了一种暂时没有实用功利的理论探索,理论的态度暂时从实用态度中“摆脱”出来,而“摆脱”也就是“自由”。不过起初还只是“消极”意义上得“自由”。这种“消极”的“自由”就跟“奴隶”身份的“解放”具有大体同样的意义,“人—奴隶”从“必然”的“束缚”中“解脱”出来。“人—奴隶”“自由”了。这样,这种“消极—摆脱”的“自由”却有一个很“积极”的结果:“人”“有”了一个“世界”,而不仅仅是这个世界的“必然”“大 箍”中的一个“环节”了。

这种“解放”,使得人有可能对待事物采取“客观”的态度加以观察研究,获得“客观”的“知识”,这种知识已不再仅仅是“实用”的,而且是“科学”的、“理论”的。

“科学—客观—理论”的“知识”,是一种“自由”的“知识”,是“摆脱”了实用制约的“纯粹”的“知识”。这种“自由知识”的出现,对于人类精神的文明开辟了一个新的天地 ,在这个科学的理论的、客观的“自由土壤”上滋长起来的“哲学”,成了古代希腊民族对于人类的不可限量的贡献。

然而,即使在古代希腊,“哲学”又不仅仅是“科学”的“自由知识”;“哲学”在这个原始的形态中,孕育着进一步发展的“契机”:“哲学”要“超越”“科学”的“形式”的“必然”,“哲学”牢牢把握着“自由”。

在古代希腊哲学中,“自由”由消极的意义转向积极的意义,“自由”不仅是“摆脱”而且是“建立”, “自由”为“自己”“产生”“自己”,“出自”于“自己”。

“自由”使“人”“摆脱”“自然”,使人“有一个世界”,亦即“有一个”“客体”,而且,既然“有一个客体”,也就“有一个主体”,“人”从“客体”中“解脱—摆脱”出来,成为一个“主体”。“自由”似乎意味着:“客体”“产生”着“自己”,“主体”也“产生”着“自己”,“客体”“主体”皆“自由”;“知识—认识”乃是二者———两个“自由领域”的桥梁。古代希腊哲学经历着“认识客体”到“认识你自己”的过程。

“认识客体”于是有“水—气—火”等等“始基”;“认识你自己”不仅有了“理念”、“存在”,而且有了伦理道德。哲学从“理论”走向“实践”。

柏拉图“理念论”和亚里士多德“存在论—实体论”,不仅要“认识”“客体”,而且也是要“认识”“主体”,“理念”和“存在之存在”,不仅仅是为了认识“客体”,而且也是指出了“主体”之“结构”,而这种“结构”,乃是“客体”之所以成为“客体”的“本质”。“客体”之“自由”“本质”在于“主体”之“自由”,使“主体”“有意识地”“摆脱”了“客体”,而不是相反。就“客体”来说,情形恰恰相反,“客体”总是努力将“主体”“吸收”到“自己”中来,“客体”要“主体”“回归”到“自己—客体”中来 ,“人”不可避免地要“回归自然”。在这个意义上,哲学的任务集中于“认识你自己”、“把握你自己”、“守住你自己”,使之“不回归自然”,而“守住你自己”、“不回归自然”亦即“守住自由”,“回归自我—你自己”,即把世界—客体“吸收”到“主体”中来。古代希腊开辟的这条“回归之路”,奠定了哲学知识论的基础,“知识”即是把“世界客体”“吸收”到“人—主体”中来。

当然,在这条知识的道路上,也有不同的走法。有通过感官由“印象”进入“心灵”,经过“思维”加工,形成知识判断体系,这是一种经验科学的走法。就其摆脱当下眼前实用言,已是“自由”的,但仍然受到“感觉材料”的“限制”,在这个意义上,“主体”的“自由”也受到相当的限制; 但是舍此“经验科学”,就失去“客体”的“根据”。

古代希腊的哲学,就“自由”问题来看,它的一切努力,也都是在这个框架内进行,因而,是一种“科学性—知识型”的“哲学”工作。他们当中最为杰出的柏拉图、亚里士多德,固然有许多突破,但仍是在 这个框架之内。

柏拉图理念论强调“现实世界”“模仿”“理念世界”,后世阐发出更加深刻的思路来,但究其本意,大概仍是在“工程建构”的模式之内,他的“理念”,大体上是人们头脑中的“设计方案”,“理念”和“现实”仍不脱“概念”和“材料”的关系。“感觉经验”对于柏拉图固然是低一等的,但是仍有重要作用;这种痕迹到亚里士多德的“存在—实体”论就更加明显起来。亚里士多德批评柏拉图把“理念”“孤立”起来,“脱离”了“现实”,而他的“实体—存在”乃是“现实”的,但又不是“感觉材料”,而是“本质”,于是出来一个“存在的存在”,或者 ,“存在作为存在”。

恰恰是亚里士多德在这条知识论的道路上,强调揭示了“抽象”的一面。这意味着,“主体”由“自由”展示了自己相反的意义:必然。原本为原始宗教想象为世界的“命运”,被“主体”“自由”地“吸收”为“逻辑必然”。“逻辑三段论”成为科学知识追求的目标,科学在“逻辑推论”的“证明”里安身立命。 被证明了的是可信的,可理解的 ,也才是有意义的。“知识型”的“主体”走向“自由”的“反面”,以“必然”的“证明”为皈依。

然而,我们看到,“主体”这种“思维逻辑”的功能,以“自由”为基础,“自由”早于“必然”。

“自由”“不安”于“必然”的框架,等待着进一步的“解放”。

二、“自由”的挑战—哲学面对犹太-基督精神

基督教和犹太教是宗教,宗教强调“归宗—皈依”,凡不信者皆斥之为“异端”,于“自由”何干?在实际上,宗教的确和“自由”是南辕北辙,但是在理路上倒也有相当的关系,它揭示了古代希腊哲学涉及到但未曾深入的问题,将“自由”问题提到更加突出的位置,突破了那“知识型”“自由”的“大箍”,进 入一个新的层面。

在理路上,基督教似乎是建立在“自由”的基础之上的,因为基督教的“神”乃是“绝对”的“自由”。

希腊也有“神”,也有种种“宗教”,但它的“诸神”同样是“知识型—技术型”的,因而这些“神”的“能”也是“相对”的;基督教的“神”是“唯一”,是“绝对”,“世界”是“神”“创造”的。基督教的“创世说”,不可避免地将“神”设为“绝对自由者”,世间一切都是“神”“无中生有”地“创造”出来的,而不是像希腊人想象的那样是“来料加工”出来的。

于是,“自由”在基督教里明确地与“创造”联系起来,“自由”就意味着“创造”,这个思路经过尼采更加发扬出来,虽然他是非常反对基督教的。

不仅如此,“神”还把“自由”赋予了他的最得意的创造物“人”。“人”因“自由”而为“恶”。这样我们也可以理解为:“神”把“必然”赋予了“自然”,而把“自由”赋予了“人”。“自然”无所谓“善—恶”,而“人”因有了“自由”则“兢兢业业”。“人”因“自由”而“抗争”“神”,“偷吃善恶知识禁果”,基督教把希腊的“知识”贬为“原罪”,“知识”乃是“犯错误”的根子、“万恶之源”。但是基督教这个理路中却也透示出,“知识”乃是“自由”的“结果”,亦即,“必然”乃是“自由”的“结果”,“自由”比“必然”更加根本,更加 原始。

“神”“创世”,亦即“自由”“开出”“万物”。这个“开出”乃是“外化—实体化”的理路,然则,有“外”就有“内”,“内—外”原是一体。“神”既然“开出”“万物”,也将“万物”“吸收—回归”到“自身”来,连“基督—耶稣”也都“回到—站在”“神”的“身边”。在基督教的含义中,每一个世间的“自由者”———在基督教意义上亦即“信教者—教徒”,都等待着“回归”到“神”那里,在这个意义上,每一个“人”都是正在由“必然”走向“自由”的道路上 。“人”“在路上”。“人”以“自由”为“皈依”。

在这个框架内,“知识”—通常意义上的“经验知识”都是一些“小智慧”,甚至是为非作歹的“小计谋”,充其量也不过是“谋生手段”。希腊追求的“智慧”被分成了“大—小”,二者并非程度上的区别,而有性质的不同。“大智若愚”,“信徒—使徒”们在常人看来也许“愚不可及”,因为他们“视死如归”。

“生死”是“宗教”的大问题,“自由”地对待“生死”,乃是宗教理路尚须得打通的关卡; 就经验科学来说,“生—死”都是“必然”的。“自由”地对待“生死”乃是“超越”“必然”,“超越”“生死”,于是 ,在道理 上如何有这种“超越”的可能? 就是一个应该研究的问题。

“超越生死”对于宗教来说,也是一个难题,因为要在理论上解答这个问题的可能性,宗教必定要求教于一种学说,而一切学说,都须借助希腊哲学所奠定的“科学”“理论”,“宗教”借助“神学”来解释 这种可能性 ,而“神学”在古代希腊本就是“哲学”,是一种在“科学”基础上“升华—超越”出来的“神(圣)学”,而这种学说对于解决这个“超越—自由”的问题是不充分的,因而“宗教”必定要陷于或借助于某种“迷信”,尽管基督教和“迷信”是不相容的。即使是基督教,对于“生死—永生—再生”等问题, 难免有“迷信”的影响。

应该说,“哲学”也曾经陷入面对“生死”问题的困境,柏拉图《费多》篇中苏格拉底所阐述的“灵魂”与“肉体”的“分离”以及“灵魂不灭”的问题,也为基督教所接纳,成为教父们解决这个问题时的根据,但无可讳言的,其中同样有某种原始的迷信成分。

“超越生死”只有从“超越必然”的视角来切入,才有可能接触问题的关键;并不是“人”“有能力”“超越生死”于是才“有能力”“自由”,相反而是,因为“人”“有能力”“自由”,才“有能力”“超越生死”。“自由”必定“超越生死”,就如“自由”必定“非—不是必然”一样,“自由”必定“自由”,乃是一个“重言句”。“超越生死”意味着“自由”必定“超越”“必然”。

其实,“宗教”“设定”一个“全知—全能—全善”的“永生”之“神”的“存在”也就意味着这个“神”已是“超越了”“生死”,但是,“神”为“不死”,因其“不死”而“永生”,对于“神”,只“生”“不死”,他老人家当然是“绝对自由”的,问题在于对于我们“人类—人族”,乃是“有死者”,“人固有一死”,“有死者”如何“还”“生”?这个问题只有在“耶稣—基督”身上才可能突出:“耶稣—基督”作为范例如何“死而复生”?循此,或者“因此”,人人才有“死而复生”的问题,于是“耶稣—基督”成为“救世主”,使人人都有可能“得救”。所谓“得救”,亦即“死而复生—再生”,由“再生”而“永生”,由“必然”进入“自由”。基督教设 定“人人皆自由”,于是“人人皆可得救”。

然则,“哲学”与“宗教”在这个问题上的分歧在于:宗教为了“神”与“救世主”的特权“判定”“人”没有能力“自己”解救“自己”,只有“神”或者他老人家派遣下来的“化身—基督—救世主”才有能力“救 赎”“人类”。于是“人”“需要”“神恩”。

就哲学眼光看来,“人”不需要什么“救世主”,“人”作为“有理性”的“存在者”就有能力“自己解放自己”,“人”本就是“自由者”。在这个意义上,“宗教”为了“神”的利益“牺牲”了“人”的利益,从而“歪 曲”了“自由”和“超越”的道路。

宗教在这条被扭曲了的道路上,还跌入了一个“陷阱”:它要以逻辑的推论“证明”“神”的“存在”。这就是说,“宗教”要以“必然”“证明”“自由”,因而从“自由”“退回”到了“必然”。在这方面“宗教”和“哲学”在同一条道路上,走了相反的路线。“哲学”从“必然”走向了“自由”,而“宗教”则从“自由”走向 了“必然”。

“宗教”像希腊哲学提出了“挑战”,以“神”的崇高揭示了“自由”“创造”之路,但是这个“神”一“进入”世俗世界,则“落入”巴门尼德的“必然”之“大箍”中,似乎只能借“奇迹”才能“自拔”——“超越—跳出三界”,“神”对于自己的“创造物”似乎束手无策,尚须借用对手—哲学的“逻辑”来做什么“神之存在”之“存在论—本体论”“证明”,受到了哲学—至少黑格尔哲学的批评和嘲笑,黑格尔说基督教神学之“本体论证明”,乃是以“知性”的方式来对待“理性”“对象”的结果,以此求“证”,必定依赖抽象的、形式的逻辑。这就是说,哲学的任务不是将“自由”降低为“必然”,而是要将“必然”“提升—超越”为“自由”。

事实上,“必然”并非“自然”本身,不是“实质性”的,而归根结底只是“形式性”的,原本也是“主体” 的“自由”产生的一种“工具”,为了在“知识”上“把握”“自然”,所能够把握者,也是“自然”的“现象—表象”,而非自然“本身”,此理康德阐述甚明;只是康德限于此,复将“自由”也归为“形式”。

“形式”的自由,与“神”一样,不能在“实质”的意义上使“人”“超越生死”,没有可能真正理解“必然”的“生死”是如何被“克服”,因而被“超越”的。

在实质意义上“自由”地对待“生—死”,关键仍在于将“必然”的“人”,转化为“自由”的“人”,“生—死”都是“自由者”的“存在方式”,都是“历史性”的“生生不息”的一些“环节”,“生”和“死”都是“进入历史”,进入“时间”。“生”“进入—被吸收进”“死”,乃是海德格尔的“提前进入死亡状态”;“死”“进入—被吸收进”“生”,乃是基督教的“再生—复生”。

“自由”迫使人们“进入”“时间”,进入“历史”。“自由”、“时间”和“创造”的关系,柏格森论之甚详。

在犹太—基督思想的挑战下,“哲学”做出了自己的回应,而在这个交锋磨合过程中,“哲学”也磨炼和提高了自己。“哲学”努力“化解”“宗教”的理路。

至康德哲学,“自由”已经占据了“哲学”的“顶峰”,由《判断力批判》作为“生活 —活生生”基础的 “批判哲学”“生长出”两大“形式”体系: 理论理性与实践理性 ,而后者之“形式性”更高于前者。“实质性”的“自由”,留待黑格尔发展;只是康德在“自由”问题上的工作,为这一思想的进一步发展,奠定了坚实的基础,这一点是无可否认的。

在“自由”的问题上,康德的核心贡献在于把古代希腊传统的“理论性”“自由”,提高到“实践性”的“自由”上来,指出前者的“自由”—所谓“主体性原理—先天性原则”,虽得自“主体”,但仍受“客体”限制,因而只有“有限的自由”,而只有在“实践”领域,“自由”才是不受任何感觉世界的限制 ,才是“绝对” 的。由于康德把“理论理性”限制在“现象界”,而按康德的理解,这个领域受“必然律”支配 ,受主体性 的先天“范畴”支配,因此,“主体性”虽为“自己产生自己”,但“产生”出来的却是“必然性”,在这个意义 上,在“理论理性”的范围内 ,康德把“自由”降为“必然”,“自由”成为“必然”的“工具”; 只有在“实践理性”,“主体”作为“道德体”,才是真正“自由”的。康德“贬抑知识”,为“信仰”“留有余地”。

康德这个提法受到了严厉的批评,因为他把“知识”和“道德”、“理论”和“实践”割裂开来了,从黑格尔开始,哲学家走了一条把这二者结合起来的道路,但是把“实践”问题突出地提了出来,对于“哲学”“化解”“宗教”的工作也是有贡献的。

基督教神学家为了在思路上的贯通,不得不求助“哲学”的“论证—证明”,使“神”这个“绝对”“自由者”向“必然”的“逻辑”“求援”,神学的“本体论—存在论证明”言之凿凿,但是正如康德所批评的,“思想”并不能“证明”“存在”,“思想”之“贯通”,不等于实际的“存在”;“神”当从“实践—伦理道德”领域去理解—化解,“实践理性”是通向“宗教”的正当途径。“自由者”当从“自由”角度去加以理解,而不是将其降为“必然”的“环节”,而又如叔本华后来指出的,哪怕是“第一个环节—第一因”也还是在“因 果根据律”之内,而“自由”与“必然”本不是一个“领域”。

“自由”必以“自由”去理解,“自由者”必以“自由者”的视角来理解,也只有“自由( 者) ”才有能力“理解—阐述”“自由者”。“自由者”之间的关系,不仅仅是“认知者”之间的关系,不仅仅是“主—客”关系,而且是“主—主”关系。“信仰”在“主—主”关系之中 ,在“自由者”关系之中。

“信仰”不同于“知识”领域里的“证明”与“证实”,“神”不能“证实”——经验中无此“对象”,也不能“证明”,但“宗教”却谆谆教导人们要“信”,知其在“知识—科学”上“不可信”而仍要“信”,其理路机制在于对于作为“自由者”的“他人”,我们无法从“科学知识”上完全把握,但“自由者”之间更有“信”在。

对于作为“必然性”的“客体”“对象”,我们有能力作理论的必然“推论”,在已知条件下 ,我们的理智允许提供确切信息,“水”在温度 100℃条件下必成为“气体”; 然则我们不可能在相关条件下“预测”一个“人—他人”的“行为”。因为我们或许可以假设已知充足的条件,但有一个“条件”永不得知:“知人知面不知心”,他的“心”,他的“意志”是“自由”的。在这个意义上,对于“他人”我们“认知”他的“条件”永不得足够 ,“他”对“我”“原则上”“永不可知”。“他者”为康德意义上的“物自体”,亦即“自由体”, 一切“知识范畴”面对“自由者”皆“失效”。

然而,我们却无时无刻不在和“他人”“交往”,“自由者”之间“有”“关系”,虽然这种关系不能以“因果律”的“范畴”加以涵盖;但“自由者”之间的“关系”仍是一个“信”字,或者在某种意义上比起“必然者”之间来,是更为“高级”的“信”。

“必然者”的“信”归根结底是“形式”的,而“自由者”之间的“信”倒是“实质的”。“必然”的“信”依靠“推理”和“事实”,而“自由”的“信”依靠“道德”。

“怀疑—不信”原本是“科学”的精神,因为“必然”的只是“形式”,而“科学”除本就是形式性的“数学”、“逻辑”外,大多涉及实质,因此科学不仅需要“推论”,而且需要“判断”,而这种“判断”往往是相对的;“道德”的精神是“不惑”,如康德所言,即使世上并无一人有德行,德行的道理—道德仍然有效。

“自由者”之间“应该”“信”,否则不构成“关系”。“必然者”之间首先“不信—怀疑”,而“自由者”之间首先为“信”。在“信”的基础上,生出人间种种道德情操。这种“信”的关系,仍为宗教—基督教揭示,而为哲学所化解。

“自由者”之间这种“信”,具体要问,“信”什么? 所谓“信”,乃是“信”“对方”之“承诺”,亦即“信”“他人”之“言”,中国汉字之“信”从“人”从“言”,得其意矣 。

按“宗教”教导,须“信”“神”之“言”; “神”“说”“有水”,于是世上“有了水”等等,或一时没有水,但终将有水。“神”说,“弥赛亚—救世主要来”,须“信”“弥赛亚—救世主”终要来到,尽管或许还要“等待—期盼”另一个两千年 。

“神”为“绝对”之“自由者”,故须得“绝对”地“信”,“人”或为“相对”的“自由者”,则也须得“相对”地“信”。“宗教徒”为“信众—信徒”,一般人也须得为“诚信者”,“人无信不立”,“言而无信”非人也 。

“诚—信”为道德之本。“诚”发自“自己”(中),“信”取信于“人”(外)。“诚者”“可信”,“信”建立在“诚”的基础上,“诚”即是“自由者”之“本性”,凡“自由者”必“诚”,盖因皆发诸“自己”,“诚”于“中”,“中”即“自己”,“不偏不倚”,“正”是“自己”。“中庸”乃是“恒常”“守住”“自己”,在这个意义上,“中庸” 乃是道德之本,而非“左右逢源”的小计谋。

“信”乃是“信”“自由”,“信”“自由者”“言必由衷”,“信”“自由”之“诚”,“言”必“行”,“行”必 “果”。

这里的“必”与“果”,都不是“经验科学—经验知识”型的,而是“实践”型的,“道德”的 ,不是“科学”的。“信”乃是“实践”型的“信”,而不是“理论”型的“信”,后者只是“形式”的,只有前者才涉及“内容”。“实践”、“道德”不允许“空头支票”,“自由者”的“支票”“必然”“兑现”。

“神”的“绝对自由”,“下降”到“人间”,“神”按照“自己”的模型“创造”了“人”,“人”被赋予了“自由”,于是“诚—信”原则也布满人间,人间固然充满尔虞我诈,但是对于“自由者”的“信”这样一个道德 原则,却不可颠覆。人间的“信”,只比“天国”少一个字 ,在人间,“信”而未必“仰”。“自由者”之间乃是一种“平等”的关系,“自由者”不必“仰”而可“信”。

“不平等”的“信”,无非加重“必然性”之砝码,以外在权威加重“论证”的分量,犹如“主—奴”的关系。“主子”的“话”,“奴才”“必须”要“信”要“听”。“奴才”执行“主子”的“命令”,“主子”“言”,“奴才”“行”,而且也是“行”必“果”;此时“主子”或为“自由者”,但“奴才”则是“必然者”,“奴才”的“行”是“必然”的一个“环节”,“主子”是“因”,“奴才”使之成为“果”。这种“关系”,即使是“主子”的“自由”也被歪曲成“必然”的一个“环节”。“主子”也会被“历史”的“必然性—命运”所“捉弄”,“自由”终成“必然”。即使“主子”为“第一因”,也只是“因果”的“一个—第一个”“环节”。

“哲学”不仅揭示“主—奴”作为“道德”关系的虚假性,而揭露“神—人”关系的虚假性,主张一种“对等—平等”的“自由者”之间的关系,倡“信”而不“仰”的结构,在这种“自由”的“社会结构”中,“信”已涵盖了“敬—仰”的内容,对待“他人”无须“仰视”而就可“信( 任) ”。

在这个意义上,上世纪法国的列维纳斯“贬抑”“自我”、“抬高”“他人”,即使将“他人”阐释为“孤儿”,也还是“为宗教信仰”“留有余地”了 。

三、“东方”的“朝霞”与“西方”的“落日”

“西方”的“哲学”经过了几千年历史发展,对于“自由”作为“哲学”的核心问题已经有了一个相当深入的观念系统,道路曲折,内容深入,仍有“希望”,从某种意义来说 ,“西方哲学”的“希望”在于“非西方”,“希望”在“东方”,在“东西方之融合”。

我们不宜说西方哲学已经“没落”,尽管他们自己倒常常喜欢如是说;然则,“没落”如作“落日—日落”观,已有其深意在。

世界文明之光从东方升起,犹如太阳从东方升起一样。按照古代传说,古时候不止一个“太阳”,则东方升起的太阳也非一个,而中国的太阳在古代或非“最大”,也是很大的一个。那么,“文明之日” 的升起,在哲学上可作何种之理解?

“太阳”升起,普照大地,世上万物沐浴阳光,欣欣向荣,这是一层意思; 另一层意思是对于我们人来说,阳光普照之下,世上万物多姿多彩地跃入眼帘,举凡日月山川、亭台楼阁、江船帆影、小桥流水莫不清晰可视,于是,在阳光的条件下,古代希腊人才有可能有“eidos—理念”的观念,也才有“einas—存在”的观念,而在此观念引导下,才有科学技术及科学的理论或理论的科学,也才有柏拉图、亚里士多德的哲学。阳光乃是一切文明的物质基础和条件,就连“神”也是先“有光”,然后再有其他。

东方是世界文明的发祥地,东方为世界文明带来“曙光”。

我中华文明肇始远古,中国哲学自成体系,独树自己旗帜于世界哲学之林,虽几经摧折,不仅能自我修复,而且兼容并蓄,发扬宏大,不断更新再生,显示着顽强之生命力。

就哲学言,我国或无“哲学”之“名”,但却有“哲学”之“实”。盖哲学为思考“自由”之问题,已如前说;而“自由”一词,译自西文,但出自中国古籍,老庄之“自由”观尽人皆知; 及孔子之“随心所欲而不逾 矩”说出了古典“自由”观之精髓,至于孔门倡“克己复礼”之道,至宋儒“天理”“人欲”之辨,也都十分强 调“摆脱”“私欲”。

中国哲学随同中国文明一起,已经给了世界的哲学以“曙光”。古代希腊哲学之父泰利士只留下可疑的一句话,而我们的老子却有五千言的著作流传。中国哲学以及中华文明在近代之所以被“质疑”,甚至被一些人“否定”,其原因错综复杂,而根本上主要是“非哲学”的原因。近代以来,中国综合国力薄弱,外侮内乱,致使敏感的人对于中国根基的信念发生动摇,这种态度 ,当会随着综合国力之增强 ,逐渐消失,自不待言。

不过,就学理来说,中国哲学随着国家之强大,也必定发挥其“兼容并蓄”、“融会贯通”之能力,将西方哲学之精髓“吸收”到“自己”的系统中来,从而也必有一番新的面貌,发扬光大,庶几无愧于先贤 圣哲,而不取抱残守缺、妄自尊大的态度。

宋明以来,西方学者及传教士出入中国,惊羡中土文明,直至康乾之世,仍赞誉有加,一度曾有“西方没落”之叹;但他们当中有识之士,在感叹声中看到希望,从“没落”中看到“再生”之机遇,更有那睿智俊彦,别出心裁,化消极为积极,对于“没落”做出深入之思考,发人深省,不得不引起我们的重视。

无可否认,黑格尔对于东方—中国哲学抱有偏见,但他的批评应引起我们的重视,尤其是他对于东西方哲学文明的分析,很有启发作用,为以前的研究未曾重视的。

由学生记录整理的《历史哲学》中,黑格尔表达了这样一个意思:世界文明起于东方之“日出”,而“终于”西方之“日落”。“日落”并不意味着世界之“泯灭”,而是“另一种”方式的“存在”:“日落”一切归于“黑暗”,此时人们把“世界”“吸收”到“内在”中来,加以“反思”,“日落”将“世界”“内在化”。

应该承认,黑格尔这一思路,我个人从未注意过。通常我们只是注意到黑格尔强调“外化—外在化”的思路,而未及相反。“外化”为“开显”,“日出”使“万物—世界”“开显”出来,而“日落”则为“内化—内在化”,把“世界—万物”“吸收”到“思想”中来。“日落”为西方人提供了这样一个机遇,而不会永久陷于“外化”的“现象”中。“内在化”的“反思”“思考”“世界—事物”之“本质”。

“内在化”的“世界”“摆脱”(暂时地—如叔本华所言)“现象”的“声色货利”,“内在化”使“精神”“自由”。“自由”的观念得到深化,“内在化”就是“深化”。西方的哲学,特别是欧洲的哲学,正是从积极方面利用了“日落”这个机遇,“化腐朽为神奇”,将自己的哲学传统推进了一大步,黑格尔哲学就是这方面的一个重要成果。黑格尔曾说他的哲学是头足倒立着的世界 ,也正是把“外在”的世界“内在化”了的缘故 。

西方哲学家抓住这个机遇不放,努力继续工作,开启了欧洲哲学一个个的新境界。

所谓“日落”,世界归于“黑暗”,而在“黑暗”中,“世界—万物”反倒得以“本质”地“存在”。“内在化”了的“世界—万物”乃是“本质”,而“本质”亦即“存在”,此黑格尔“概念”与“存在”之“同一性”之思想,也是海德格尔“存在—Sein”的意思 。

法国列维纳斯早年认为海德格尔的“存在”是“暗”的,后来他解释说,“存在—ilya”似乎是一种“创世”之前的“混沌”状态,似有似无,寂静而唧唧,我深有同感; 现在我进一步感到,原来黑格尔也有这层意思,“内在化”恰恰是“万物—事物”之“本质”,为“世界”之“真在—真实( authentic eigentlich)存 在”。

按照海德格尔的意思,“存在”乃是“时间性—历史性”的,那么黑格尔的“内在化”,恰恰也就是“时间性—历史性”的,这又可以和康德关于“时间”为“内感官”之“形式”接续起来。或许,黑格尔的工作重点在于将已经“内在化”了的“概念世界”“外化—外在化”出来,所以他说“内在”的“概念世界”是“超时空”的;我们现在看来,只是“超越”“外在”的“时空”而已,而实际上,这种“内在化”了的“世界”,正是“真正的”“时间性”的“世界”,亦即“历史性”的“世界”。海德格尔“存在”之“时间性”和“历史性”似乎 牢牢地跟黑格尔的“暗中”“内在化”思路“吸”在了一起 。

按照这个思路,我们似乎可以把“外在—内在”—“明—暗”问题与“时—空”问题联系起来考虑,同时也就是跟“自由”问题联系起来考虑 。

从某种意义来说,“内在的世界”似乎在“神”“创世”之前,在黑格尔的“绝对—精神”“外化”之前, 这样,“历史”似乎要“早于”“现实”,这是一条古典唯心主义哲学路线 ,按这条思路,“现实的时间”也是“内在的时间”“开显”出来的,也就是说,“空间”是“时间”“开显—创造”出来的;然而,我们也未尝不可以考虑另一条思路,即“时间”并非“开显”“空间”,而是把“空间”吸收进来,使之也成为“内在”的,使“空间”的“必然性”“内在”“化为”“时间”的,“时间”中的“空间”,“自由”中的“必然”,“内在”中的“外在”,这就是“历史性”,亦即海德格尔所说的,“历史”之所以成为“历史”的“历史性—Geschichtlichkeit”。

“历史”并非仅仅是“过去”“事实—facts”之间的“因果”“必然”关系,而且还是“时间”中“人—行为—事情”之间的“自由”的关系。“历史”之所以成为“历史”,不仅仅因为“人”有“记忆”,而且是因为“人”“在”“时间”中,“人”不仅有能力把“时间”“外化”为“空间”,使得世间万事万物都有“意义”,使“空间”“开显”出“时间—历史”的“痕迹—trace(德里达的意思)”,而且也有能力“内在化”“空间”,使“历史事实”“开显”出“内在”的意义,亦即使“记忆”“自由”,使“记忆”不仅是“历史学”的问题,也是“解释 学—hermeneutic”的“对象”。

“历史事实”作为“诸存在者”,皆已“不存在”,由“存在者”转化为“非存在者”,“而今安在哉”? 在“空间”中已经找不到了; 然而,这些“历史事实”却不仅曾经“在”过,而且“现在”仍然“在”,不“在”“空间”中,而是“在”“时间”中,“在”“时间”的“绵延—duree”中; 它们不是作为“必然性”对我们起作用,古人不能“一定—必然”地对今人发生影响,但却“自由地”对今人产生影响,此非伽达莫所谓“有效应的历史”耶?在这个意义上,“过去了的”这个“非存在者”,就今人“自由地”来看,恰恰“保留”了“存在”,“非存在”为更为“本质”的“存在”。于是,海德格尔的“存在”,乃是“时间性”的,“历史性”的,也是“自由”的。这个意义上的“存在”,也是“内在”的,相对于“外在”的世界言,乃是“暗”的,“玄”的。什么叫“玄”的? “玄”乃是“玄思”的,是“思想”的,“思”的,在这个意义上,“思”和“在”完全“统一—同一”。

“思”而又“玄”,故非康德、黑格尔意义上“知性”之“思维”,而是“理性”之“思辨”,所涉并非单纯之“存在者”,而是集“存在者”与“非存在者”于一身的“存在”,就黑格尔意思来说,是为“变者”; 就海德格尔的意思来说 ,“非存在(者) ”是“存在”的“形式”,“非存在(者) ”“保留”了“存在”,“死—无”的“龛位” 里“供奉”的是“生—有”。“语言”这个“思想性”的“非(物质)存在者”,却是“存在”的“家”。在这个意义上,“在”“住在”“(玄) 思”中 ,“(玄)思”为“存在”的“家”。

换一句人们常用的话,这个意思就是说,“历史( 性) ”“活在”人们“心”中 ,“自由—历史—存在”自“在”“人心”。

在这个意义上,“自由—存在—本体”意义上的“时间”,也不仅仅是康德现象意义上的“内感官”,对于“非存在”的“感觉”,已不是“空间”的,凡称得上“内在”的,就应是“思想”的,或是在黑格尔意义上的“概念—理念”的,而不是“感觉”或“感悟”式的。人们尝用“玄( 思) ”,或也因为要强调起“不可感”。

不过既然人有能力将“空间”“吸收”到“时间”中来,则似乎也有能力将“感觉”“吸收”到“思想”中来。“感觉”与“思想”的“统一”,在黑格尔为“思辨—speculative”,是为“镜像中之概念”,或“概念中之镜像”,是为“思想性之感觉”,也是“感觉性之思想”。或许,此其为人们常常说的“感悟”?

然则,“玄思”更有一层“辩证”的意义在。“思”之所以“玄”,乃在于其“内在”“时间”之“自由性”,乃在于“存在论—本体论”意上“是—非—有—无”之“变”。“变”为“有 —无—是—非—存在—不存在”之“矛盾”,“变者”为“矛盾体”。“时间”为“自由”,亦为“矛盾”,“时间”“吸收”“空间”是为“历史”,“历史”亦为一“矛盾体”,对“矛盾体”之“思”,故为“玄思”。“玄思”为“辩证”之“思”,“历史”的“思”,“时间”的“思”,也是“自由”的“思”,而不是“形式”“必然”的“推论”之“思”。

欧洲哲学已由“日落”中“复生—再生”,积极迎接“挑战”,“沉思—反思—反省”于“落日”之“昏暗”之中,“开显”于光天化日之下,“内圣”而“外王”;“王者”以“法”“制”天下,使社会按“必然”之“律”运行而不悖;“圣者”“崇自由”而“尚智慧”,遂使“思”“通”“古今之变”。于是乎“圣者”“自”“圣”,“王者” “必”“王”,二者亦成一“矛盾”之“统一体”,而不复古代柏拉图“哲学家”为“王”之单纯抽象“理想”。

反观中国昔日之辉煌,后生小子,敢不自策;就哲学言,能够“反躬自问”之时,能够进入“时间—历史”进行玄思—沉思之日 ,亦即“再生—复生”之时。

哲学有能力将“空间”“吸收”进“时间”,中国哲学也有能力将包括欧洲“落日”成果在内的一切“化为”“空间—必然”之“事物”,重新“吸收”到“时间”中来,“接续—推动”“哲学”之“历史”与“自由”。

近代哲学 ,亦如近代社会之发展,由英国而法国 ,由法国而至德国,是一大成。十九、二十世纪初, 乃是德国的“天下”,列维纳斯说,二十世纪哲学无过海德格尔; 及至二十世纪后半期,法国人做着德国人过去做的工作,也可以说,在哲学上,法国人“代替”德国人在做哲学的事。

我们在中国做哲学,固当以曾是“朝日”之光辉而自荣,更当以“再生—复生”为己任 ,将“试看今日 域中(哲学之领域中) ,究是谁家的天下 ? ”这个问题,铭记在心。

责任编辑: 任宜敏

《浙江学刊》2007年第6期

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?