知识是符合文明方向的,人类对物质世界以及精神世界探索的结果总和。知识,至今也没有一个统一而明确的界定。有一个经典的定义来自于柏拉图:一条陈述能称得上是知识必须满足三个条件,它一定是被验证过的,正确的,而且是被人们相信的,这也是科学与非科学的区分标准。由此看来,知识属于文化,而文化是感性与知识上的升华,这就是知识与文化之间的关系。

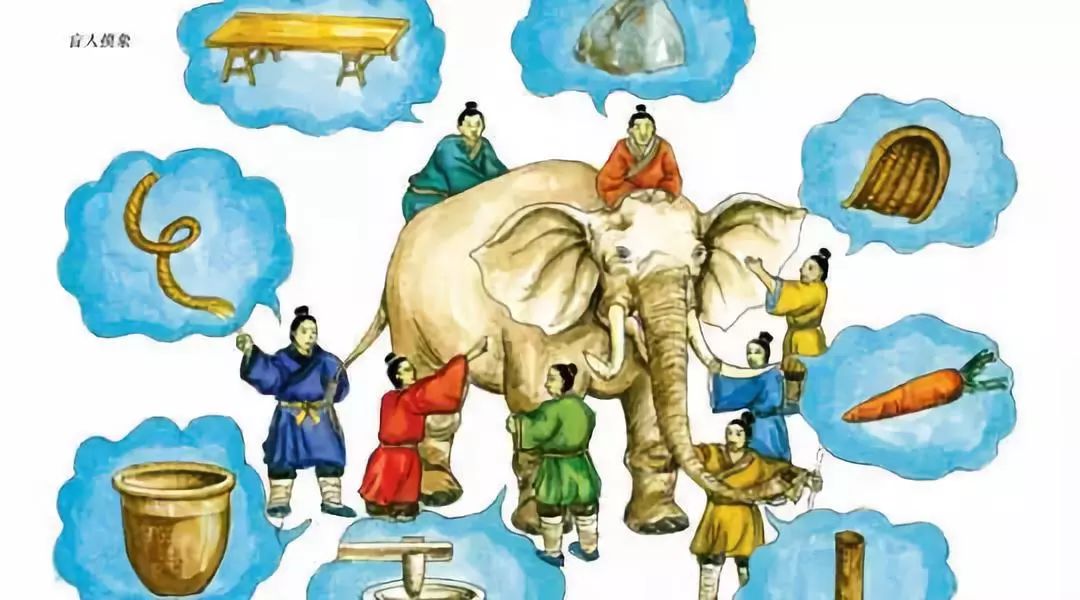

知是理解、懂得;识是辨认、区别。知识就是用理性区别事和物,其的缺点是忽略了用感性区别事和物。所以从这个角度而言,知识图谱只是部分的客观事实反应,而不是全面的主客观事实价值反应,是一种破损的完形。

世界上的知识都是在特定前提/条件/情境中产生出来的,但使用这些知识的情境条件是相对变化的,这些变化前提是很少影响这些知识的使用的,这就天然地会出现不少悖论和矛盾,比如我渴了需要喝水,这个水在常识上应是干净的淡水,而一个首次在海边有“渴”这个感觉的人往往会忽略这个前提的,结果不得而知!然而更有意思的是:尽管知识中包含了众多的不确定性和不可知性,人们依然依靠这些不安分的知识开始了安分的生活!并且这些不安分造就的安分目前还看不到尽头......

另外,我们日常知识系统中,有很多不同的因果关系被概念化,每个都有各自的不同逻辑,由此产生出了所谓的因果概念之谜:所有这些具有不同逻辑的不同概念化如何成为针对同一对象的概念化呢?人类的非逻辑能力是怎样形成并运作的呢?若把知看成状态的“态”,把识看成趋势的“势”,“一态多势“与”多态一势”的规律又该如何解释呢?

也许柏拉图所言:“一条陈述能称得上是知识必须满足三个条件,它一定是被验证过的,正确的,而且是被人们相信的"可能值得进一步商榷,知识必须满足的三个条件:被验证过的、正确的、人们相信的,可能不一定全对!大量(现在)未被验证过的、(现在)不正确的、(现在)人们不相信的未必不是知识,只是现在人还未把它们看作显性知识而已。

态势一致性的拓扑定义是:在时空前提改变变换下保持不变的整体同一性的态势拓扑描述!

智为乱,怪力乱神,没有想象力,就没有经典和颠覆 没缺陷就是客观理性的being,不常见就是主观感性的should 科幻能够缝合想象和现实的碎片: http://tv.cctv.com/2018/09/03/VIDENwRrLcDox5g37YDMiQQm180903.shtml

本文探讨了知识的本质及其在人类文明中的角色。从柏拉图的经典定义出发,讨论了知识的构成要素及其在现实生活中的应用局限性。同时,文章还提出了对于现有知识定义的质疑,并深入分析了知识中存在的不确定性及非逻辑性。

本文探讨了知识的本质及其在人类文明中的角色。从柏拉图的经典定义出发,讨论了知识的构成要素及其在现实生活中的应用局限性。同时,文章还提出了对于现有知识定义的质疑,并深入分析了知识中存在的不确定性及非逻辑性。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?