文章目录

0. 前置知识

0.1. 树的概念

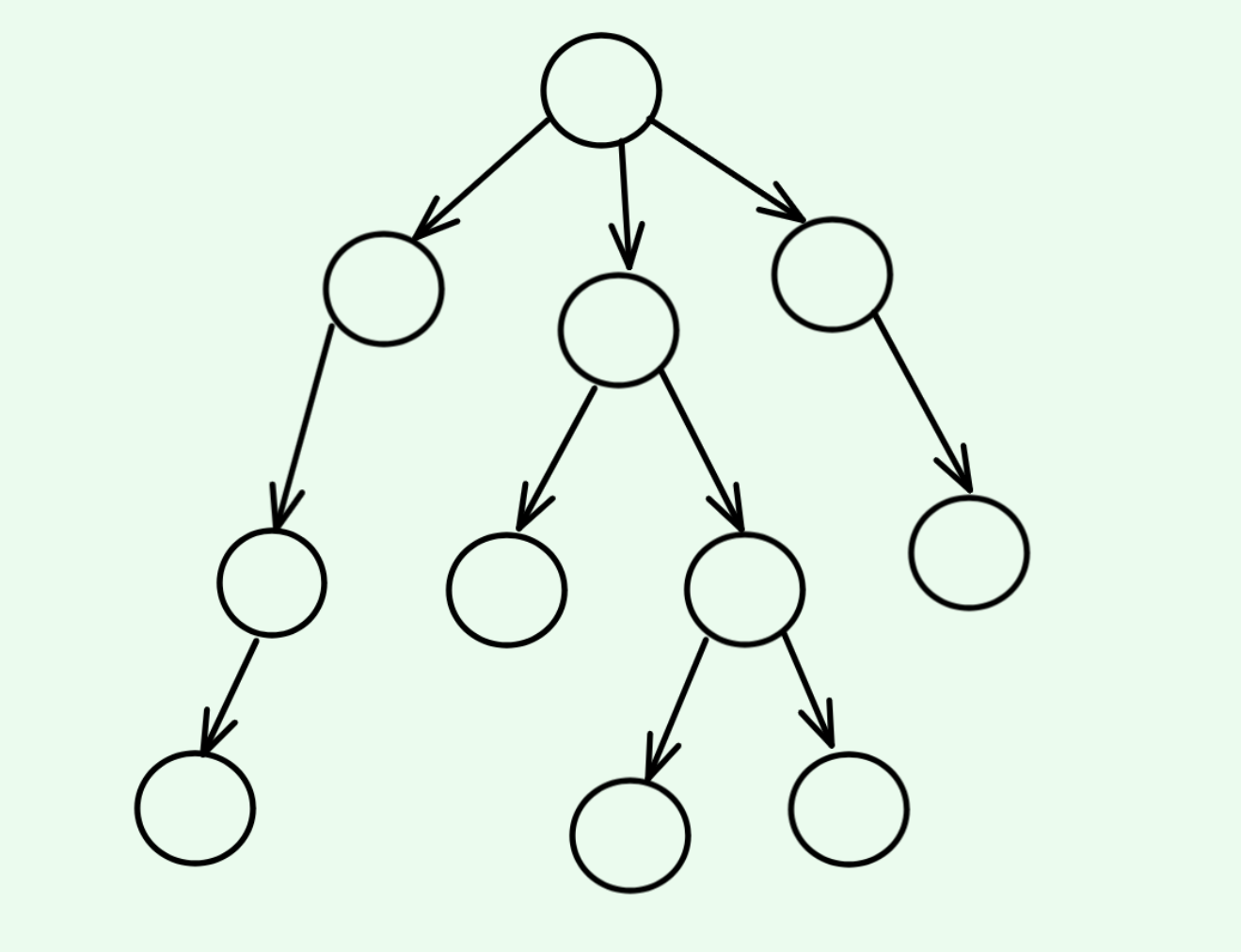

树是一种非线性的数据结构,它由 n ( n > = 0 ) n(n>=0) n(n>=0)个有限节点组成一个具有层次关系的集合

如图,树是一棵倒挂的树,根朝上,叶朝下

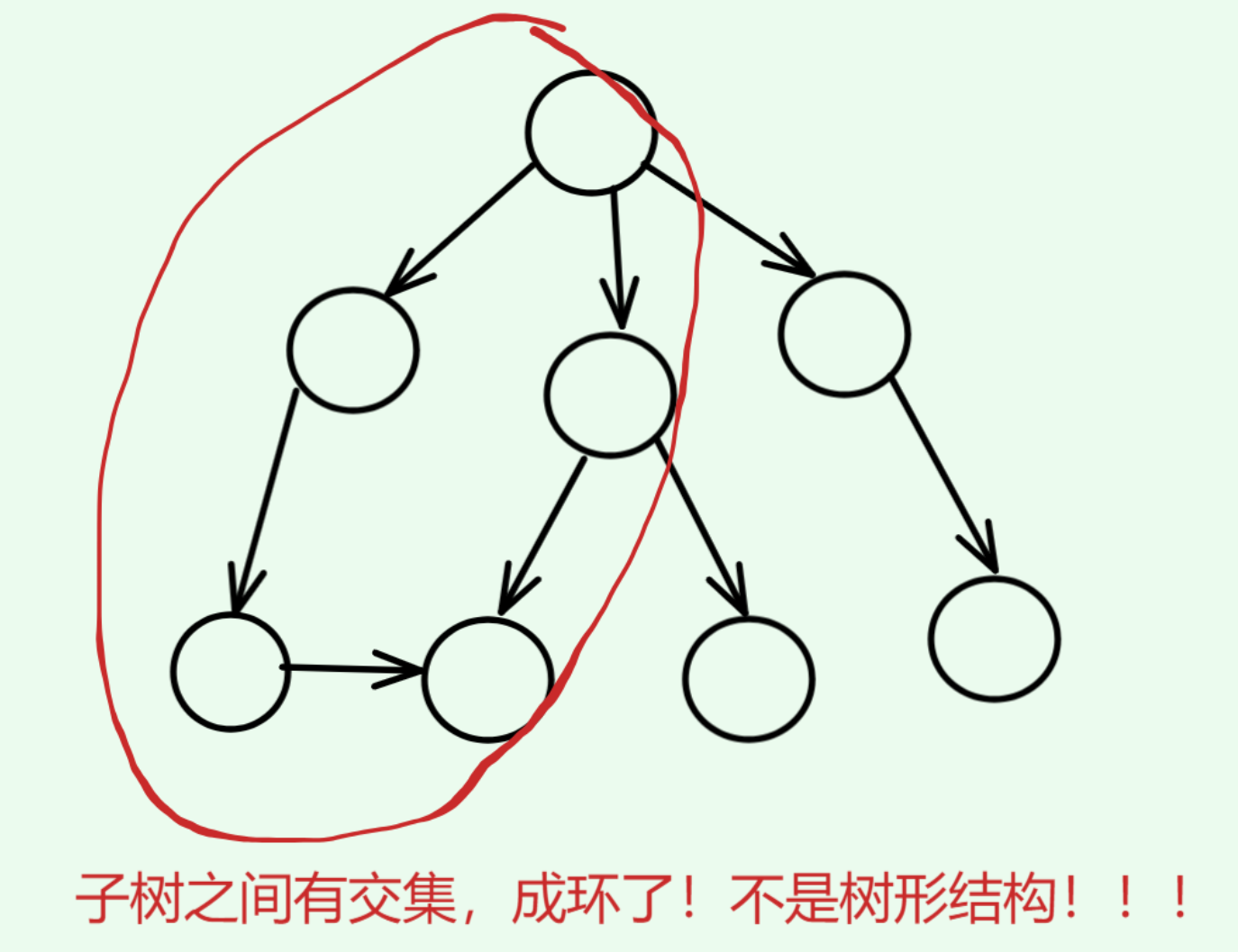

注意:树形结构中,子树之间不能有交集,换句话说,不能成环,否则不是树形结构

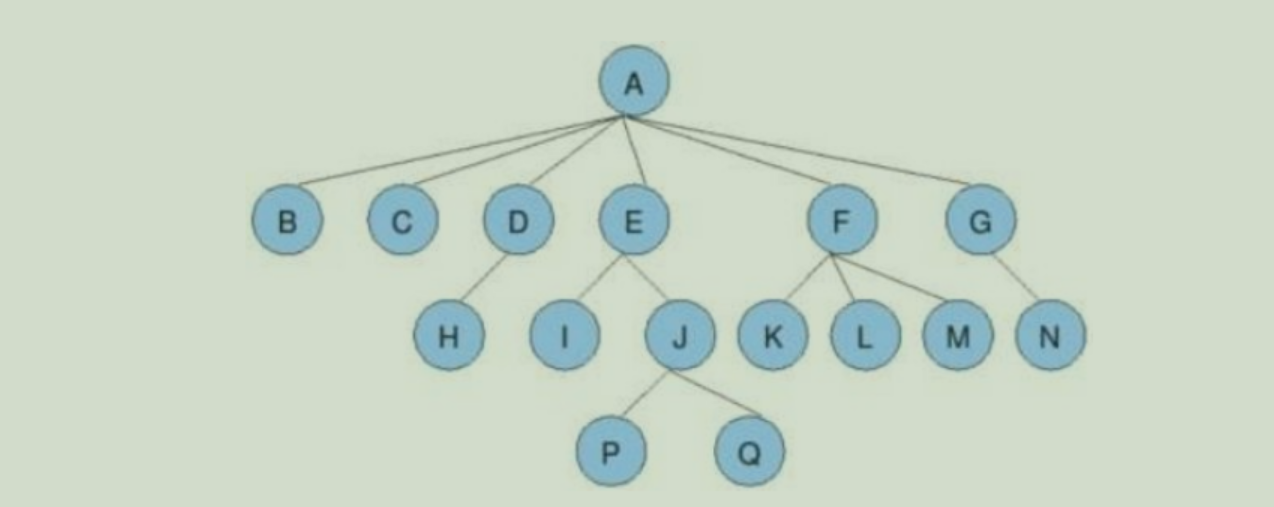

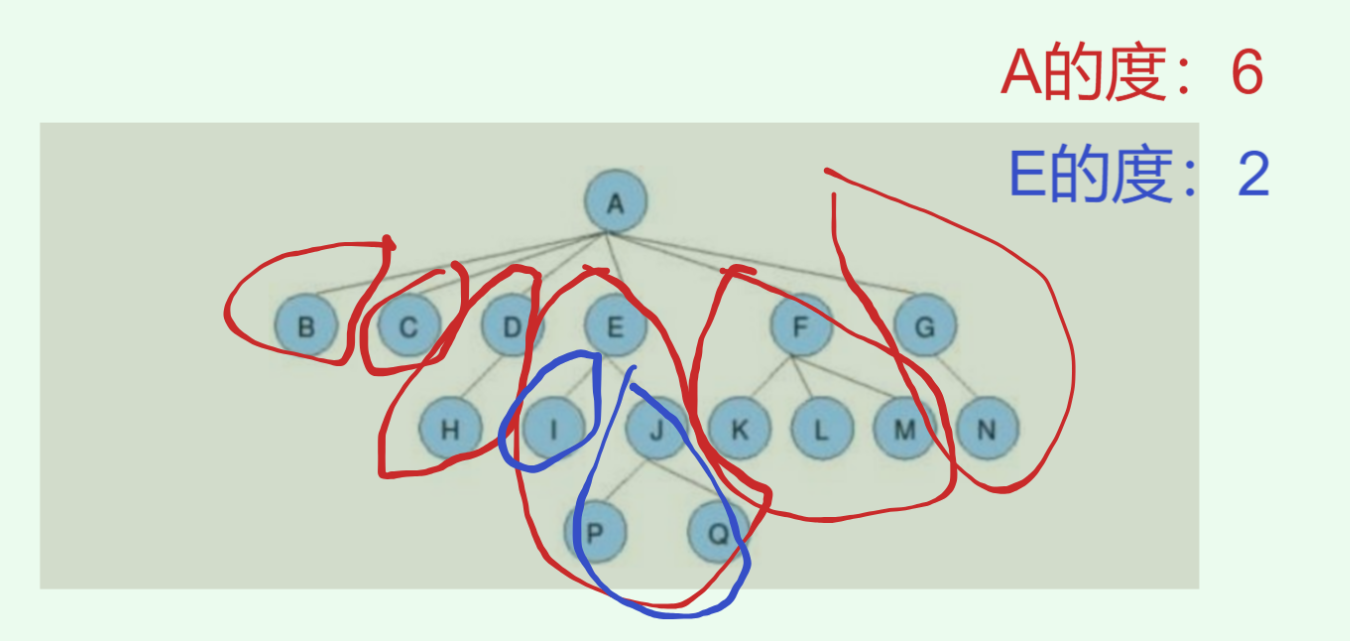

0.2. 树的常见术语

- 节点的度: 一个节点含有的子树的个数,如上图A的为6,E的为2

- 叶节点或终端节点: 度为0的节点,即没有孩子的节点,如上图的B C H I P Q K L M N

- 分支节点或非终端节点: 度不为0的节点,即有孩子的节点,如上图的A D E J F G

- 父节点: 有孩子的节点,如B的父节点是A

- 子节点: 如C是A的子节点,P是J的子节点

- 兄弟节点: 有相同父节点的节点互称兄弟节点,如K L M互为兄弟节点

- 树的度: 一棵树中,最大的节点的度是树的度,如上图这棵树,它的度为6

- 边: 连接两个节点的线段,即结点指针

- 节点的层次: 根节点为1,往下依次递增

- 树的高度或深度: 树中节点的最大层次

- 森林: 由 m ( m > 0 ) m(m>0) m(m>0)棵不相交的树构成的集合

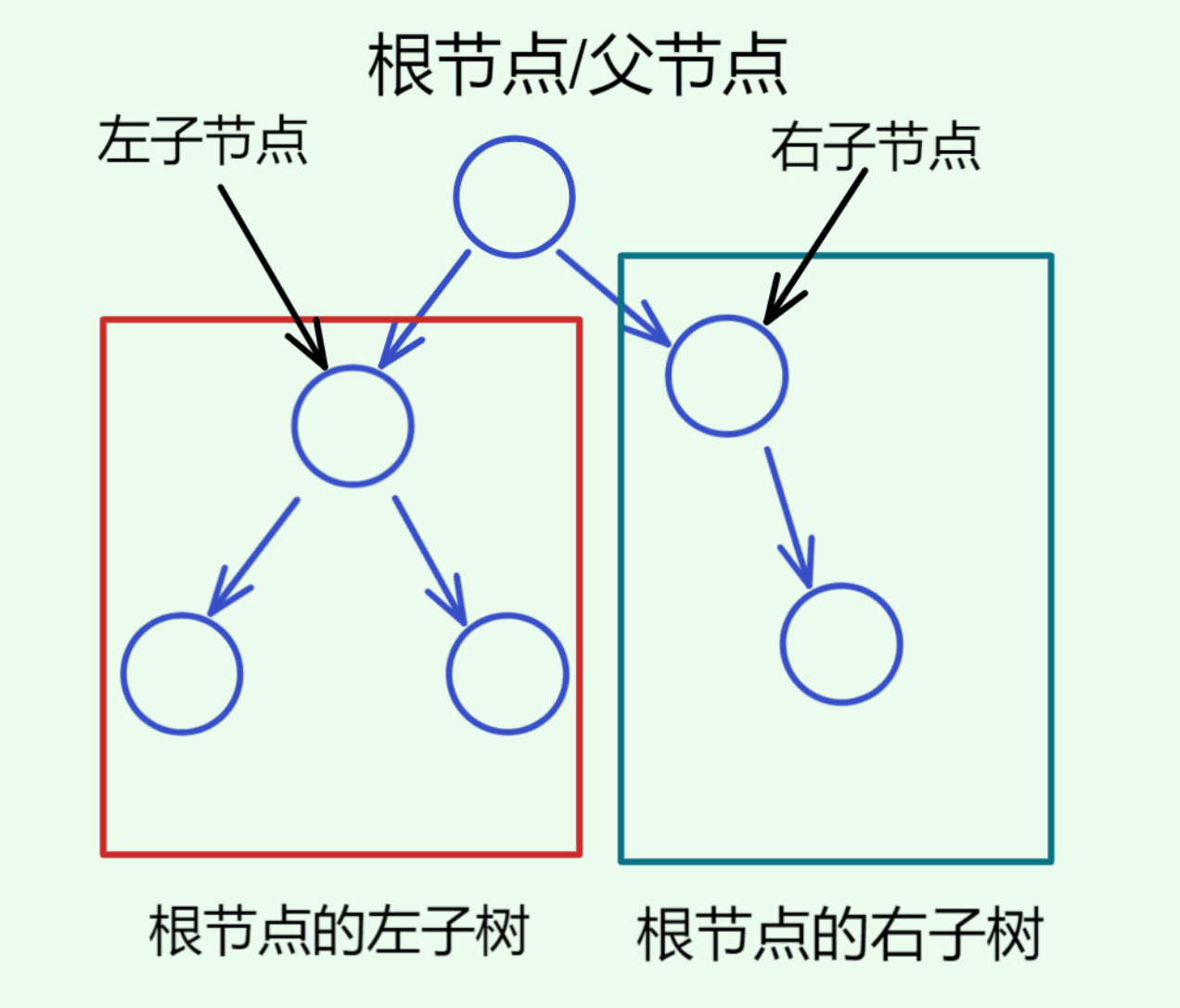

0.3. 二叉树

0.3.1. 概念

一棵二叉树是节点的一个有限集合,该集合满足两种情况(或的关系):

- 可以为空

- 可以由一个根节点加上两棵分别称为左子树和右子树组成

如图:

从上图可以看出:

- 二叉树不存在度大于2的节点

- 二叉树有左右之分,次序不能颠倒,所以二叉树是有序树

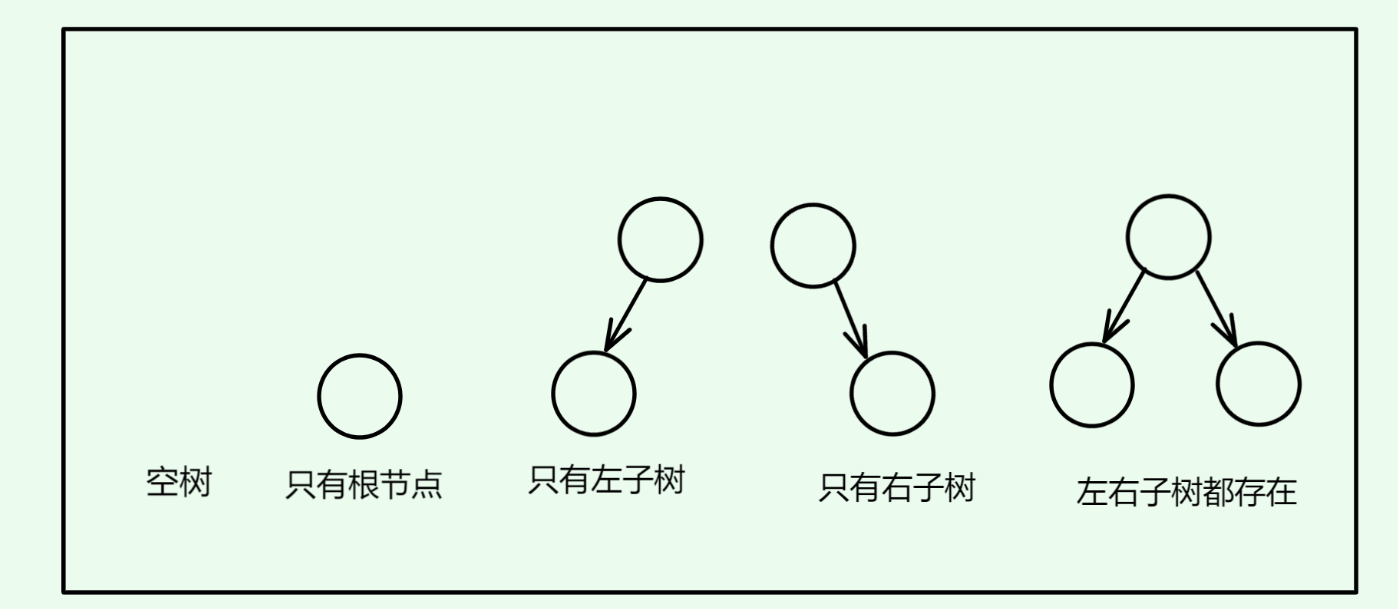

注意:任意的二叉树都是由以下情况复合而成的:

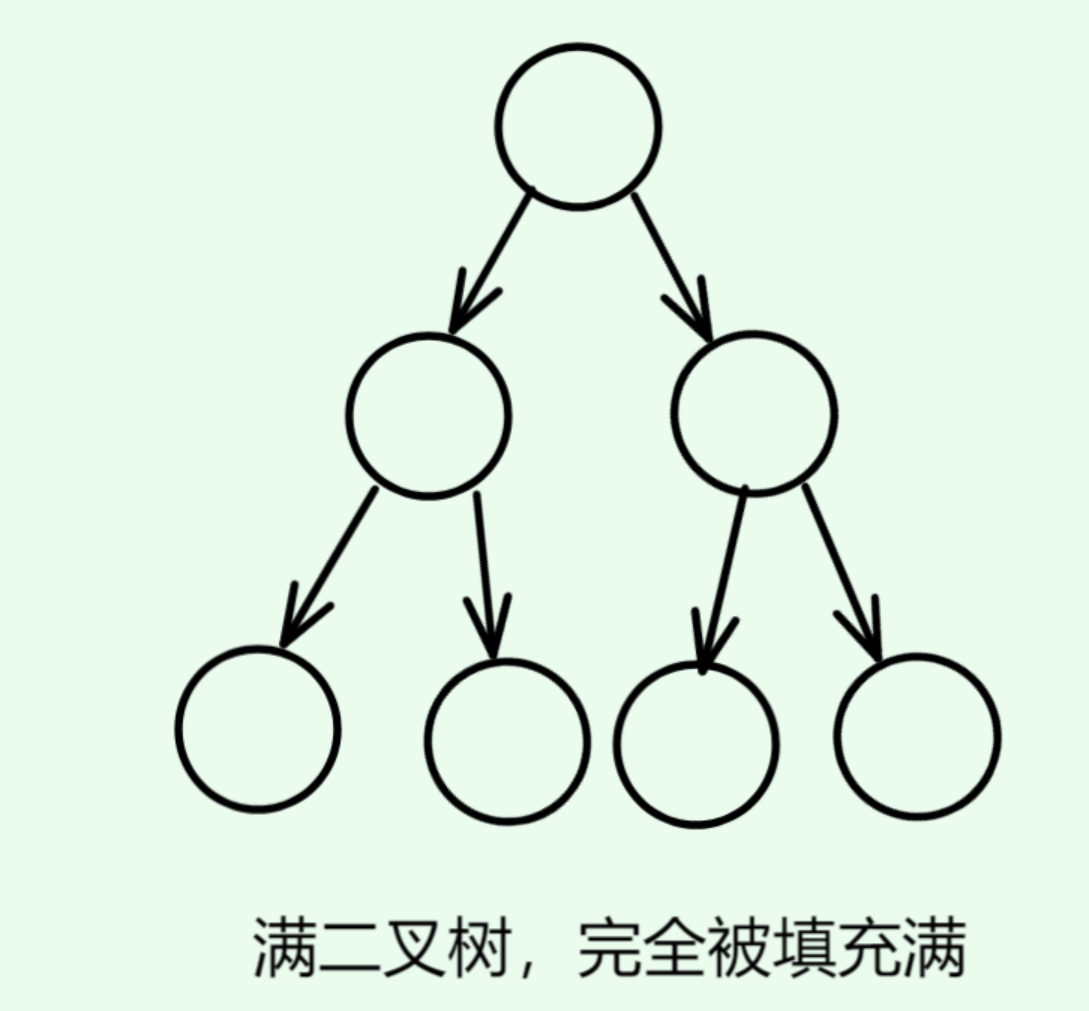

0.3.2. 特殊的二叉树

- 满二叉树: 一个二叉树每层的节点都达到最大值,叶节点的度为0,其余所有节点度为2,例如:一个二叉树的层次为 k k k,节点总数是 2 k − 1 2^k - 1 2k−1,这棵树为满二叉树

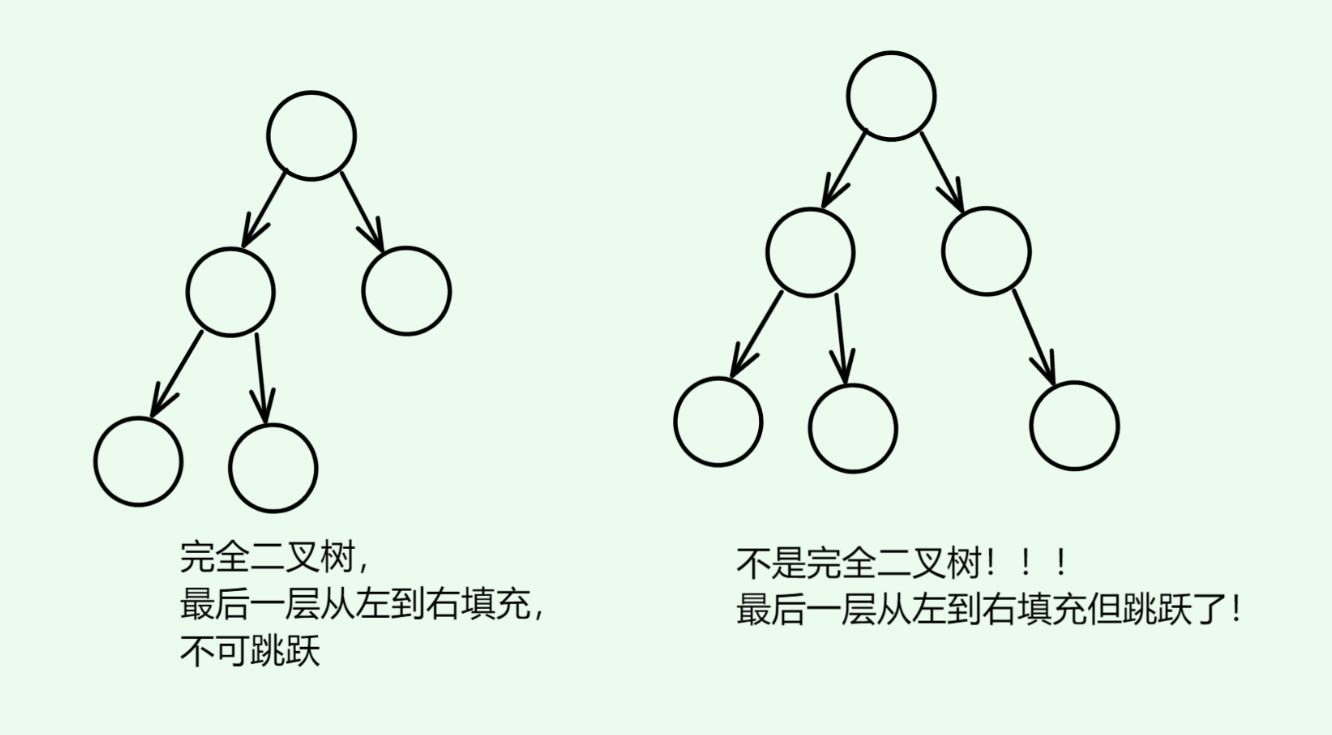

- 完全二叉树: 只有最底层的节点未被填满,且最底层的节点从左到右填充,没有跳跃的二叉树

1. 堆的底层原理

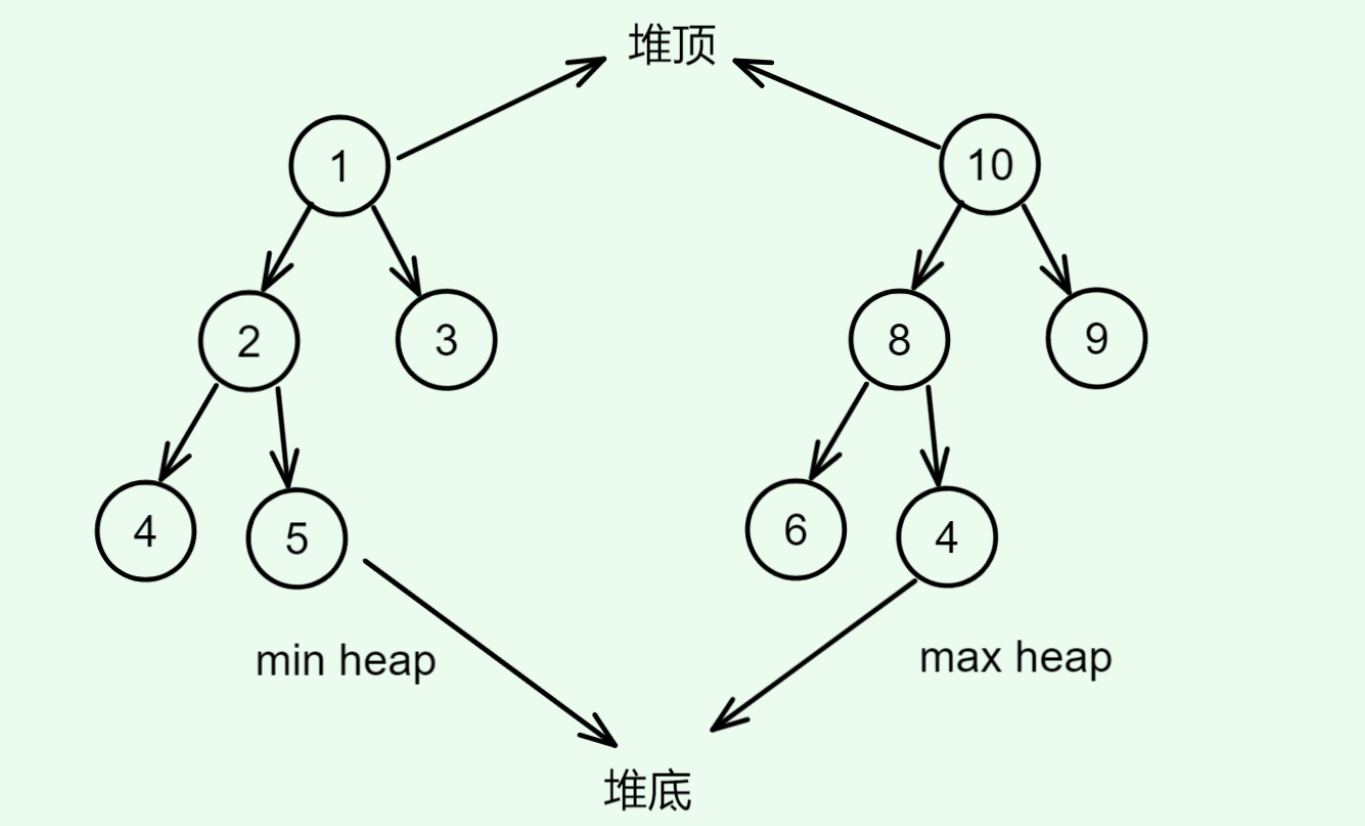

堆(heap)是一种满足特定条件的完全二叉树,主要分为两种类型:

- 小顶堆(min heap):任意节点的值<=其子节点的值

- 大顶堆(max heap):任意节点的值>=其子节点的值

如图:

我们将二叉树的根节点称为“堆顶”,将底层最靠右的节点称为“堆底”

1.1. 堆的两个核心定义

- **逻辑上是完全二叉树:**除了最后一层,每一层的节点数都满,最后一层节点从左到右连续(这样才能用数组紧凑存储,不浪费空间)。

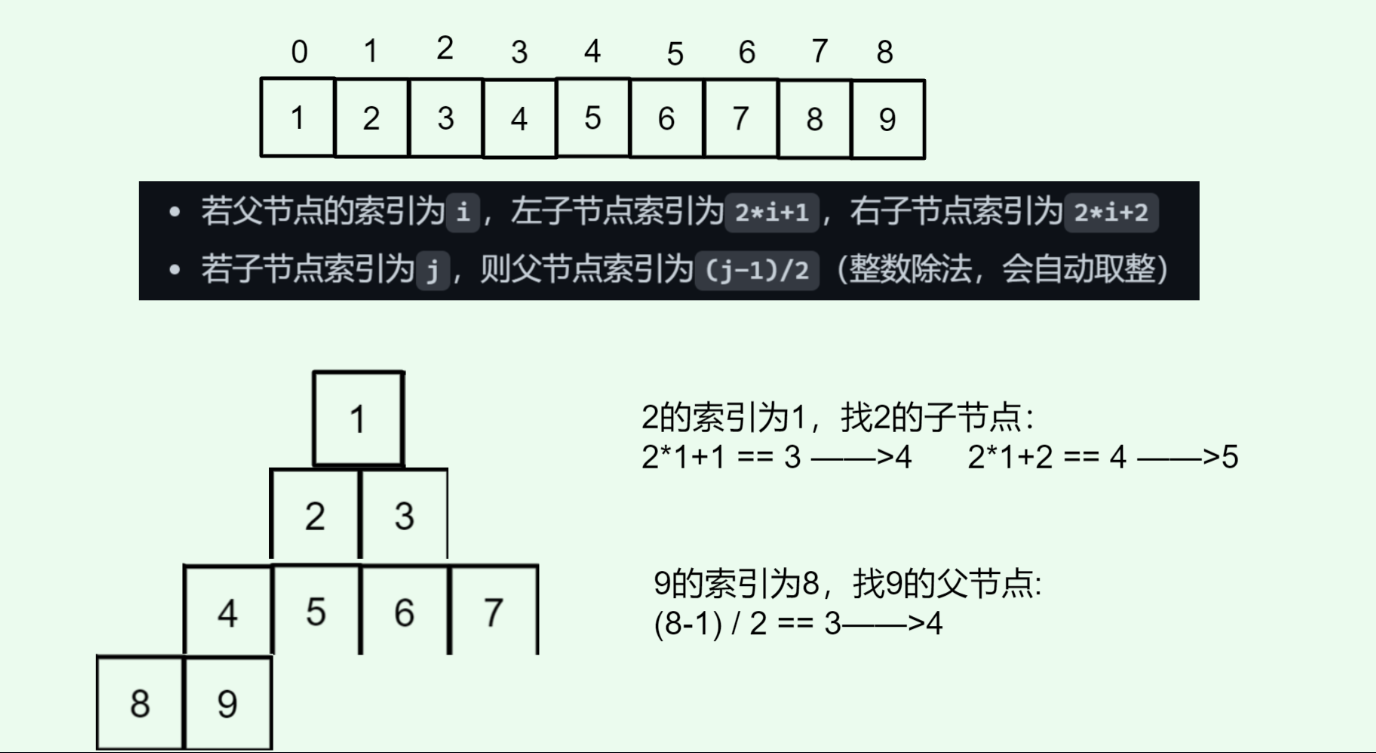

- **物理上用动态数组存储:**利用完全二叉树的索引规律,不用指针就能找到父节点和子节点,具体关系如下:

- 若父节点的索引为

i,左子节点索引为2*i+1,右子节点索引为2*i+2 - 若子节点索引为

j,则父节点索引为(j-1)/2(整数除法,会自动取整)

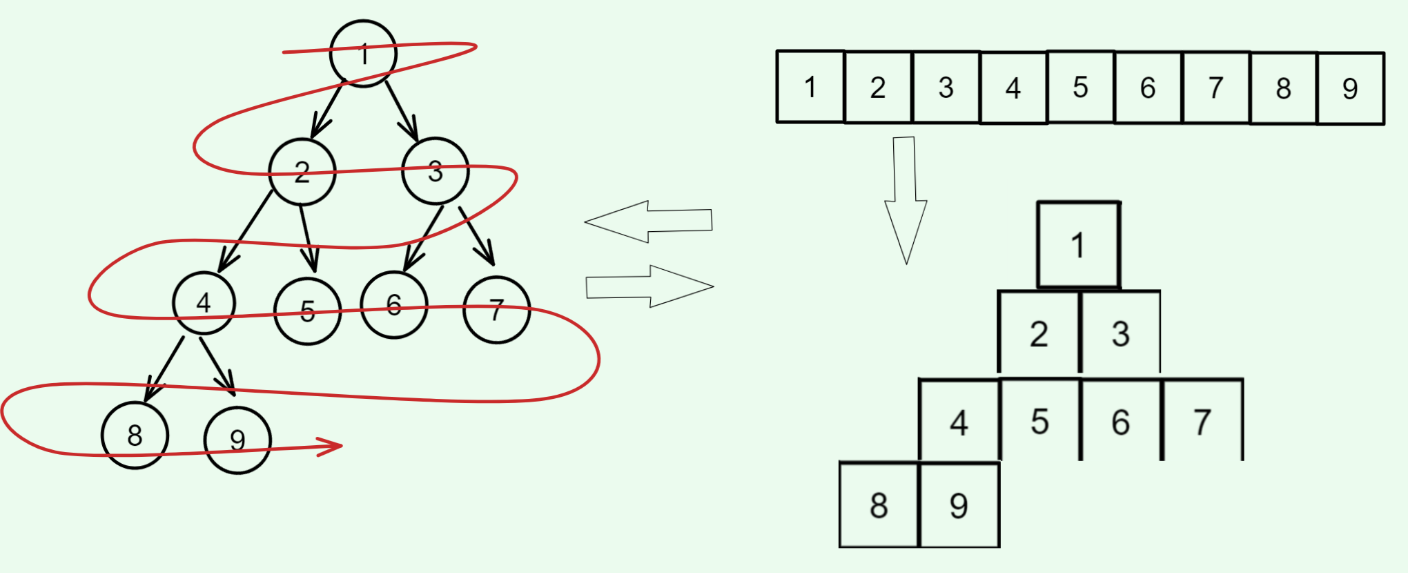

如何将逻辑结构抽象成物理结构(逐层放数据),如何将物理结构转换成逻辑结构(想象细胞分裂),如图:

1.2. 堆的三个核心操作

堆的所有接口(插入、删除堆顶)都依赖向上调整和向下调整,这两个操作能保证堆的结构不被破坏,始终满足两种堆类型的严格规则

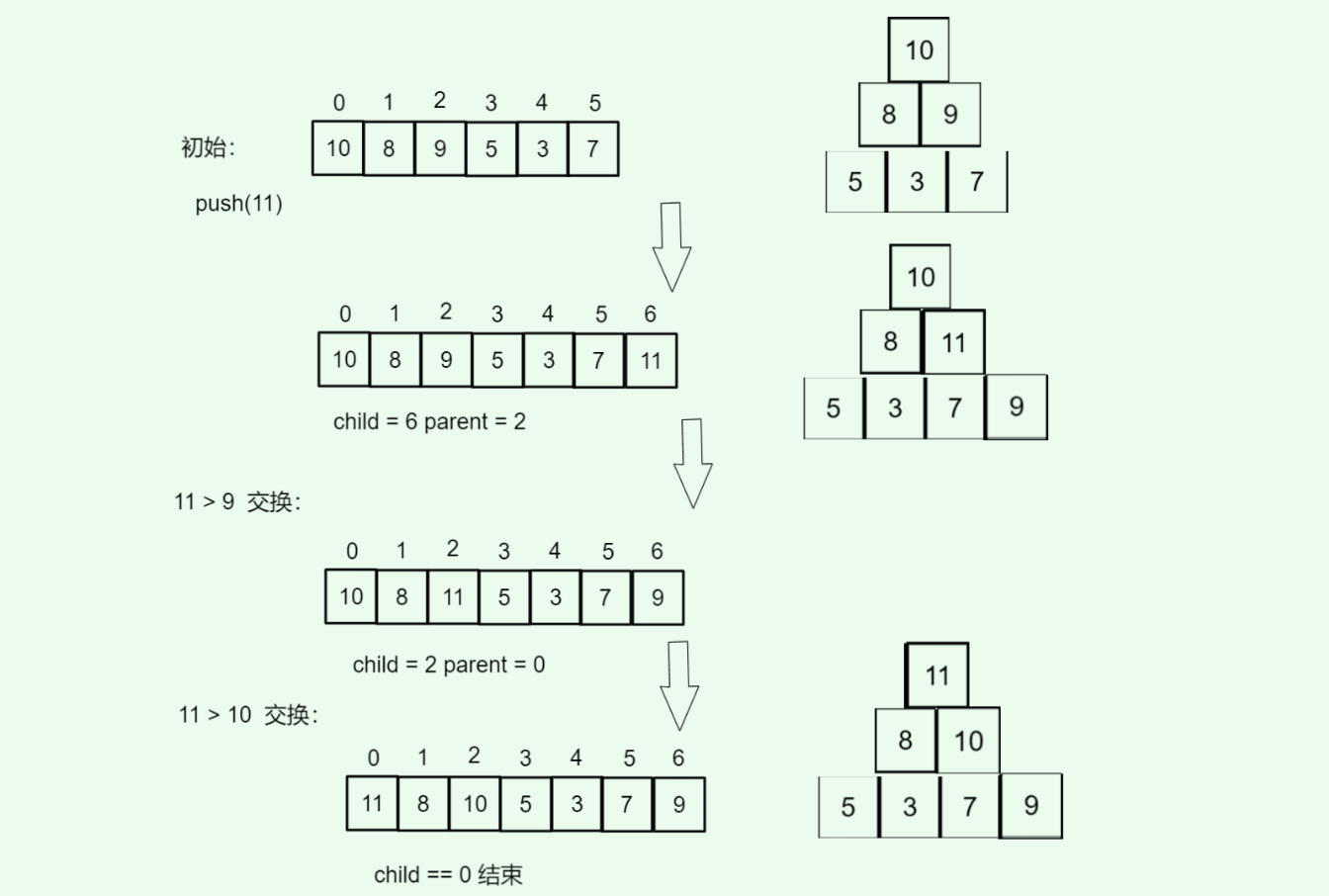

(1) 向上调整(push时使用)

场景: 插入元素时,先把元素放到数组末尾(完全二叉树的最有一个叶节点),再通过向上调整把该元素移到正确位置,保证堆的性质。

步骤(以大根堆为例):

- 设插入的新元素索引为

child,父节点的索引为(child-1)/2 - 比较

_arr[child]和_arr[parent]:若子>父,交换二者 - 更新

child = parent和parent = (child - 1) / 2,重复步骤2,直到child == 0(到根节点)或子 <= 父

**例子:**往堆[10,8,9,5,3,7]插入11

- 先放入末尾:数组变为

[10,8,9,5,3,7,11]

child = 6 , parent = (child - 1) / 2 == 5 / 2 == 2(值9)

- 11 > 9,交换:数组变为[10,8,11,5,3,7,9]

child = 2, parent = (2 - 1) / 2 = 0(值10)

- 11 > 10,交换:数组变为[11,8,10,5,3,7,9]

child == 0,调整结束

图示:

代码实现:

// 向上调整算法

void AdjustUp(size_t child_idx) {

// 循环判断 维持堆的结构

while (child_idx > 0) {

// 找父节点索引

size_t parent_idx = (child_idx - 1) / 2;

if (_comp(_arr[parent_idx], _arr[child_idx])) {

std::swap(_arr[parent_idx], _arr[child_idx]);

child_idx = parent_idx;

}

else {

break;

}

}

}

(2) 向下调整(pop时使用)

场景: 删除堆顶元素(0)时,先把堆顶和最后一个元素(_size - 1)交换,再删除最后一个元素(--_size),最后通过向下调整把新堆顶移到正确位置。

步骤(以大根堆为例):

- 设当前节点索引

parent,左子节点索引left = 2*parent + 1,右子节点索引right = 2*parent + 2 - 找

parent、left、right中最大的值,记为max_idx(注意:若子节点索引>=_size,说明没有这个子节点) - 若

max_idx != parent(最大值不是父节点),交换_arr[parent]和_arr[max_idx] - 更新

parent = max_idx,重复步骤2-3,直到left >= _size(无左子节点,到了叶节点)

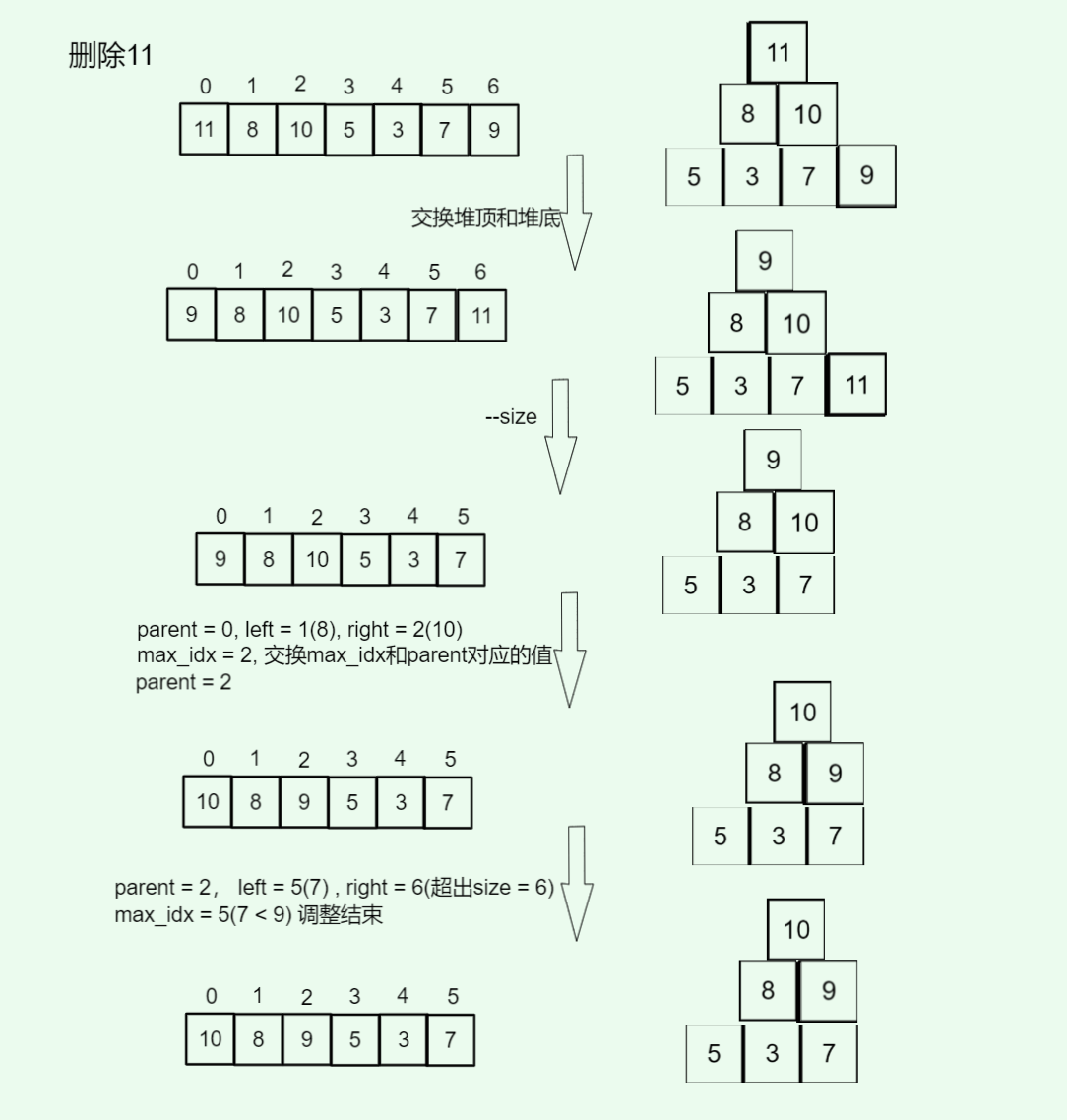

例子: 删除堆顶11[11,8,10,5,3,7,9]:

- 交换堆顶和堆底:数组变为

[9,8,10,5,3,7,11],--_size后变为[9,8,10,5,3,7],parent = 0 left = 1(值8),right = 2(值10),max_idx = 2,交换:数组变为[10,8,9,5,3,7],parent = 2left = 5(值7),right = 6(超出_size = 6),max_idx = 5,调整结束

图示:

代码实现:

// 向下调整算法

void AdjustDown(size_t parent) {

// 假设左孩子是最大的值 先找到左孩子索引

size_t max_idx = 2 * parent + 1;

// 循环判断 维持堆的正确结构

while (max_idx < _size) {

// 验证假设是否成立

if (max_idx + 1 < _size && _comp(_arr[max_idx], _arr[max_idx + 1])) {

++max_idx;// 更新索引 右孩子才是更大的值

}

// 现在已经找出两个孩子中最大的一个了 和父节点比较

if (_comp(_arr[parent], _arr[max_idx])) {

// 交换二者位置

std::swap(_arr[max_idx], _arr[parent]);

// 更新索引

parent = max_idx; // 父节点索引下移到孩子节点

max_idx = parent * 2 + 1; // 还是先假设左孩子的值更大

}

else {

break;

}

}

}

对于逻辑结构图和物理结构图,我们很容易找到两个孩子中值大的那个,但是计算机不知道怎么寻找,所以我们先假设左孩子的值更大,然后验证,选择出两个孩子中值大的那个

(3) 建堆操作

在某些情况下,我们希望使用一个列表的所有元素来构建一个堆,这个过程被称为“建堆操作”

- 思路一:借助push实现

我们首先创建一个空堆,然后遍历列表,依次对每个元素执行“入堆操作”,即先将元素添加至堆的尾部,再对该元素执行“从底至顶”堆化。每当一个元素入堆,堆的长度就加一。由于节点是从顶到底依次被添加进二叉树的,因此堆的生长顺序是“自上而下”构建的。设元素数量为 n n n,每个元素的入堆操作使用 O ( l o g n ) O(logn) O(logn)时间,因此该建堆方法的时间复杂度为 O ( n l o g n ) O(nlogn) O(nlogn)

- 思路二:通过遍历列表堆化实现

- 将列表所有元素原封不动添加到堆中,此时堆的性质没有得到满足

- 倒序遍历堆,依次对每个非叶子节点执行从顶至底堆化即向下调整

每当调整一个节点后,以该节点为根节点的子树就形成一个合法的子堆。而由于是倒序遍历,所以堆的生长顺序是“自下而上”构建的

选择倒序遍历,是能够保证当前节点之下的子树已经是合法的子堆,这样堆化前节点才是有效的

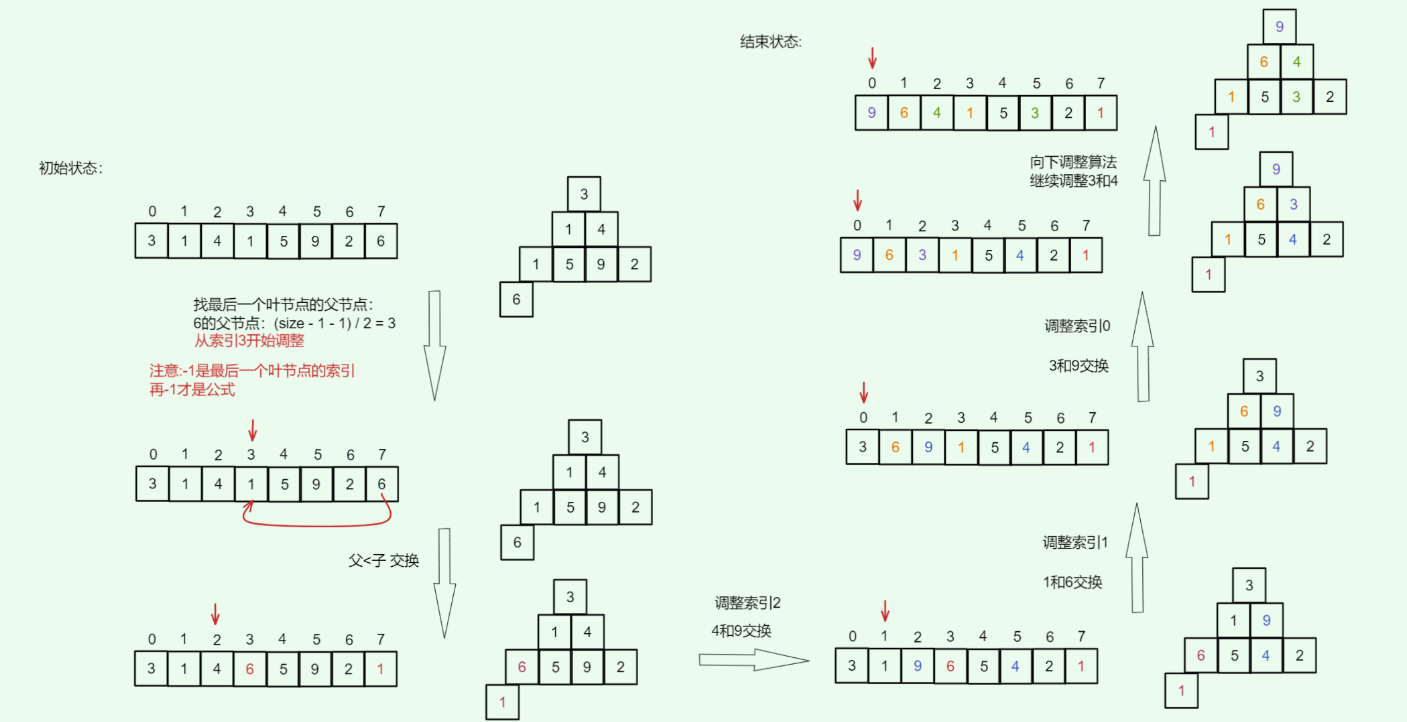

由于叶子节点没有子节点,因此天然就是合法的子堆,无需堆化,最后一个非叶子节点是最后一个节点的父节点,我们从它开始倒序遍历执行堆化:

将无序数组 [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6] 转化为大根堆:

代码实现:

// 构造函数:通过数组初始化堆(核心建堆操作)

max_heap(const std::vector<T>& arr) {

_arr = arr;

_size = arr.size();

if (_size <= 1) return; // 空堆或单个元素无需调整

// 从最后一个非叶子节点开始,向前依次调整每个节点

// 最后一个非叶子节点 = (最后一个节点索引 - 1) / 2

for (int i = (_size - 2) / 2; i >= 0; --i) {

AdjustDown(i); // 对每个非叶子节点执行向下调整

}

}

2. 堆的核心接口实现

有着前面数组链表的经验,我们很容易实现一个大顶堆,包含插入、删除堆顶、取堆顶、建堆等核心接口,并且支持扩容

#include <iostream>

#include <cassert>

#include <vector>

#include <functional>

namespace Vect {

template <class T,class Compare = std::less<T>>

class heap {

private:

std::vector<T> _arr; // 底层是动态数组

size_t _size; // 有效数据个数

size_t _capacity; // 容量

Compare _comp; // 决定大顶堆还是小顶堆

// 向上调整算法

void AdjustUp(size_t child_idx) {

// 循环判断 维持堆的结构

while (child_idx > 0) {

// 找父节点索引

size_t parent_idx = (child_idx - 1) / 2;

if (_comp(_arr[parent_idx], _arr[child_idx])) {

std::swap(_arr[parent_idx], _arr[child_idx]);

child_idx = parent_idx;

}

else {

break;

}

}

}

// 向下调整算法

void AdjustDown(size_t parent) {

// 假设左孩子是最大的值 先找到左孩子索引

size_t max_idx = 2 * parent + 1;

// 循环判断 维持堆的正确结构

while (max_idx < _size) {

// 验证假设是否成立

if (max_idx + 1 < _size && _comp(_arr[max_idx], _arr[max_idx + 1])) {

++max_idx;// 更新索引 右孩子才是更大的值

}

// 现在已经找出两个孩子中最大的一个了 和父节点比较

if (_comp(_arr[parent], _arr[max_idx])) {

// 交换二者位置

std::swap(_arr[max_idx], _arr[parent]);

// 更新索引

parent = max_idx; // 父节点索引下移到孩子节点

max_idx = parent * 2 + 1; // 还是先假设左孩子的值更大

}

else {

break;

}

}

}

// 扩容

void resize() {

if (_size >= _capacity) {

size_t new_cap = _capacity == 0 ? 4 : 2 * _capacity;

_arr.resize(new_cap); // 直接调用vector的扩容接口 不用自己手动实现

_capacity = new_cap;

}

}

public:

// 默认构造

heap():_size(0),_capacity(0){}

// 构造函数:通过数组初始化堆(核心建堆操作)

heap(const std::vector<T>& arr) {

_arr = arr;

_size = arr.size();

if (_size <= 1) return; // 空堆或单个元素无需调整

// 从最后一个非叶子节点开始,向前依次调整每个节点

// 最后一个非叶子节点 = (最后一个节点索引 - 1) / 2

for (int i = (_size - 2) / 2; i >= 0; --i) {

AdjustDown(i); // 对每个非叶子节点执行向下调整

}

}

// 拷贝构造 vector自带深拷贝

heap(const heap& other)

:_size(other._size)

,_capacity(other._capacity)

,_arr(other._arr)

{ }

// 析构 vector自带

~heap(){ }

/*==================核心接口=========================*/

// 插入元素(向上调整)

void push(const T& val) {

// 先扩容

resize();

_arr[_size] = val;

// 向上调整新元素到正确位置

AdjustUp(_size);

++_size;

}

// 删除堆顶元素(向下调整)

void pop() {

// 确保不为空才能pop

assert(!empty());

// 交换堆顶和堆底元素

std::swap(_arr[0], _arr[_size - 1]);

// 删除堆底元素

--_size;

// 向下调整

AdjustDown(0);

}

// 获取堆顶元素

const T& top()const { assert(!empty()); return _arr[0]; }

// 判空

const bool empty() const { return _size == 0; }

// 获取元素个数

const size_t size() const { return _size; }

// 清空堆

void clear() { _size = 0; }

// 打印堆

void PrintHeap() {

if (empty()) {

std::cout << "堆为空" << std::endl;

return;

}

for (size_t i = 0; i < _size; i++)

{

std::cout << _arr[i] << " " ;

}

std::cout << "\n";

}

};

/*=================== 测试代码 =========================*/

void TestAPI() {

std::cout << "===== 测试大根堆(int类型) =====" << std::endl;

// 测试默认构造 + push + top

heap<int> heap1;

heap1.push(5);

heap1.push(3);

heap1.push(8);

heap1.push(10);

heap1.push(7);

heap1.PrintHeap(); // 输出:堆的元素(数组存储):10 8 5 3 7 (堆顶:10)

// 测试pop(删除堆顶)

heap1.pop();

heap1.PrintHeap(); // 输出:堆的元素(数组存储):8 7 5 3 (堆顶:8)

// 测试string类型堆

std::cout << "\n===== 测试string类型堆 =====" << std::endl;

heap<std::string> heap3;

heap3.push("apple");

heap3.push("banana");

heap3.push("cherry");

heap3.push("date");

heap3.PrintHeap(); // 输出:堆的元素(数组存储):date cherry banana apple (堆顶:date)

heap3.pop();

std::cout << "Pop后堆顶:" << heap3.top() << std::endl; // 输出:cherry

}

}

3. 堆相关操作的时间复杂度分析

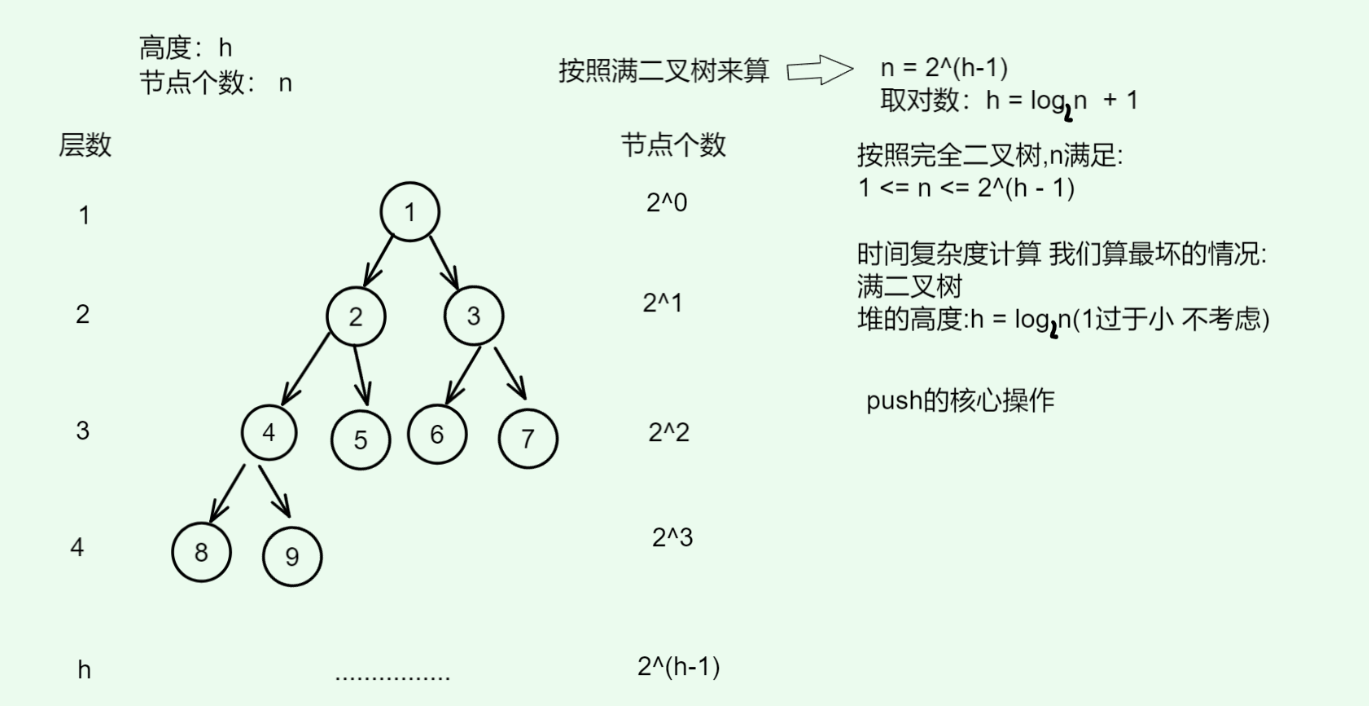

(1) 先明确堆的高度

堆是完全二叉树,设元素个数为 n n n,堆的高度是 h h h(从根到叶子的层数,根为第一层)满足: 1 ≤ n ≤ 2 h − 1 1 \le n \le 2^{h-1} 1≤n≤2h−1 而时间复杂度我们考虑的是最坏的情况,即是满二叉树的情况,我们要将堆底元素移到堆顶的情况,此时 n = 2 h − 1 n=2^{h-1} n=2h−1,两边同时取对数得到: h = l o g 2 n + 1 h=log_2n + 1 h=log2n+1

(2) push(核心向上调整)

向上调整的次数等于新元素从叶子节点到最终位置的路径长度,最长为堆的高度 h = l o g 2 n + 1 h=log_2n + 1 h=log2n+1,并且满足:

- 每次调整仅涉及一次交换和索引更新 O ( 1 ) O (1) O(1);

- 最多执行 h h h 次调整,因此时间复杂度为 O ( l o g n ) O(logn) O(logn)

(3) pop(核心向下调整)

向下调整的次数等于新堆顶从根节点到最终位置的路径长度,最长为堆的高度 h = l o g 2 n + 1 h=log_2n + 1 h=log2n+1,并且满足:

- 每次调整涉及 1-2 次比较(找左右子节点最大值)和一次交换 O ( 1 ) O (1) O(1);

- 最多执行 h h h次调整,因此时间复杂度为 O ( l o g n ) O(logn) O(logn)。

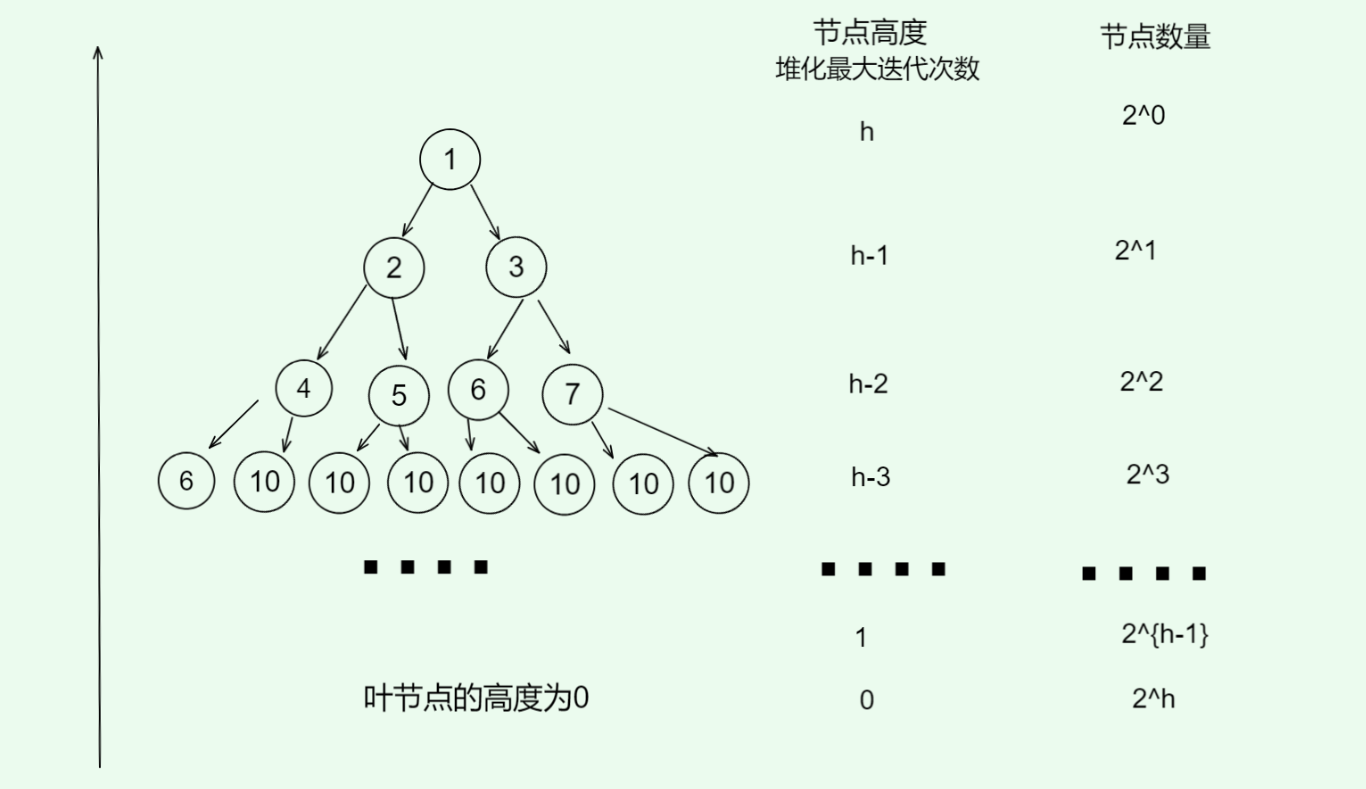

(4) 建堆操作

- 错误计算!!!

- 假设满二叉树的节点数量为 n n n,叶节点的数量为 ( n + 1 ) / 2 (n+1)/2 (n+1)/2,需要堆化的节点数量为 ( n − 1 ) / 2 (n-1)/2 (n−1)/2

- 从堆顶到堆底堆化的过程中,每个节点最多对话到叶节点,因此最大迭代次数是二叉树的高度 l o g n + 1 logn + 1 logn+1

- 将上述两者相乘,这是一种错误的计算方式,我们没有考略到二叉树底层节点数量远多于顶层节点的特点

- 正确计算方式

节点从堆顶到堆底的最大迭代次数等于该节点到叶节点的距离,这个距离正是节点高度,所以我们可以对各层的 节点数量 × 节点高度 节点数量 \times 节点高度 节点数量×节点高度 求和,得到所有节点的堆化迭代次数总和

T ( h ) = 2 0 h + 2 1 ( h − 1 ) + 2 2 ( h − 2 ) + . . . + 2 h − 1 × 1 T(h) = 2^0h + 2^1(h-1) + 2^2(h-2) + ... +2^{h-1} \times 1 T(h)=20h+21(h−1)+22(h−2)+...+2h−1×1

将 T ( h ) T(h) T(h)乘以2,得到:

T ( h ) = 2 0 h + 2 1 ( h − 1 ) + 2 2 ( h − 2 ) + . . . + 2 h − 1 × 1 T(h) = 2^0h + 2^1(h-1) + 2^2(h-2) + ... +2^{h-1} \times 1 T(h)=20h+21(h−1)+22(h−2)+...+2h−1×1

2 T ( h ) = 2 1 h + 2 2 ( h − 1 ) + 2 3 ( h − 2 ) + . . . + 2 h × 1 2T(h) = 2^1h + 2^2(h-1) + 2^3(h-2) + ... +2^h \times 1 2T(h)=21h+22(h−1)+23(h−2)+...+2h×1

下式减去上式得到:

T ( h ) = − 2 0 h + 2 1 + 2 2 + . . . + 2 h − 1 + 2 h T(h) = -2^0h + 2^1 + 2^2 + ... +2^{h-1} + 2^h T(h)=−20h+21+22+...+2h−1+2h

利用等比数列求和公式可以得到:

T ( h ) = 2 h + 1 − h − 2 = O ( 2 h ) T(h) = 2^{h+1} - h - 2 = O(2^h) T(h)=2h+1−h−2=O(2h)

高度为h的满二叉树节点数量 n = 2 h − 1 n = 2^h - 1 n=2h−1,所以时间复杂度为:$ O(2^h)=O(n)$

4. TopK问题

TopK 问题是指从海量数据中高效找出前 K 个最大(或最小)的元素。其核心挑战是在数据量大(甚至无法全部加载到内存) 或 效率要求高的场景下,避免全量排序的高成本,用更优的时间和空间复杂度解决问题。

4.1. 为什么用堆解决?

TopK 问题的关键是 “筛选” 而非 “全量排序”。全量排序(如快排)的时间复杂度是

O

(

n

l

o

g

n

)

O(nlogn)

O(nlogn),但当n极大(如 10 亿)时,不仅耗时,还可能因内存不足无法执行。而堆的特性(高效维护最值)能完美适配这一场景,核心原理如下:

1. 找前K大元素:用小顶堆

- 核心逻辑: 用一个容量为K的小顶堆存储候选的前K大元素,堆顶是这些候选元素中的最小值

- 筛选规则: 遍历所有元素时,若当前元素比堆顶大,说明它比候选最小值更有资格成为前K大元素,因此替换堆顶并调整堆结构,否则跳过

- 最终结果: 遍历结束后,小顶堆中存储的就是前K大元素(堆顶存放的是前K大中的最小值)

为什么用小顶堆?

小顶堆的堆顶是最小值,意味着:

- 只要元素比堆顶大,就一定比堆中至少一个元素大,有资格进入候选集

- 堆的大小始终保持K,调整成本是 O ( l o g K ) O(logK) O(logK),远低于全量排序的 O ( l o g n ) O(logn) O(logn)

2. 找前K小元素:用大顶堆

逻辑与找前 K 大对称:

- 用容量为 K 的大顶堆存储候选元素,堆顶是候选元素中的最大值;

- 遍历元素时,若当前元素比堆顶小,则替换堆顶并调整;

- 最终堆中元素即为前 K 小元素(堆顶是前 K 小中的最大值)。

4.2. 实现思路(以前K大元素为例)

数据:[5,3,8,10,7,1,9,2,6,4],K=3:

- 初始化小顶堆: 取前K个元素

[5,3,8],构建小顶堆。建堆后堆顶为3,堆结构:[3,5,8] - 遍历剩余元素: 从第K个元素开始,即

[10,7,1,9,2,6,4]

- 元素 10:10 > 堆顶 3 → 替换堆顶为 10,调整后堆:

[5,10,8](堆顶 5); - 元素 7:7 > 堆顶 5 → 替换堆顶为 7,调整后堆:

[7,10,8](堆顶 7); - 元素 1:1 < 堆顶 7 → 跳过;

- 元素 9:9 > 堆顶 7 → 替换堆顶为 9,调整后堆:

[8,10,9](堆顶 8); - 元素 2:2 < 堆顶 8 → 跳过;

- 元素 6:6 < 堆顶 8 → 跳过;

- 元素 4:4 < 堆顶 8 → 跳过。

- 提取结果: 小顶堆中剩余元素

[8,10,9]即为前 3 大元素(排序后为[7,8,10],注意堆的存储顺序不直接是排序结果,需额外处理)。

4.3. 使用场景

TopK 问题在工程中应用广泛,核心场景是 “海量数据 + 筛选最值”:

- 日志分析:从千万级访问日志中找访问量前 10 的 IP 地址;

- 电商平台:实时计算销量前 100 的商品、用户消费金额前 50 的客户;

- 搜索引擎:根据关键词热度排序,返回前 10 的相关结果;

- 大数据处理:在分布式系统中(如 Hadoop),对分片数据的局部 TopK 再聚合,得到全局 TopK。

这些场景的共性:数据量大(n极大)、K 较小(通常远小于n),需要高效(时间

O

(

n

l

o

g

K

)

O(nlogK)

O(nlogK))且低内存(空间

O

(

K

)

O(K)

O(K))的解决方案。

4.4. 代码实现

// TopK问题

// 找前K大 小顶堆维护

static std::vector<int> TopK_max(const std::vector<int>& data, size_t K) {

// 边界处理 K=0或者K>=数据量直接返回该数组

if (K == 0 || K >= data.size()) {

return data;

}

// 小顶堆(greater 父 < 子)

heap<T, std::greater<T>> minHeap;

// 遍历数组

for (size_t i = 0; i < data.size(); i++)

{

if (minHeap.size() < K) {

// 堆中不足K个元素 直接放进去

minHeap.push(data[i]);

}

else if (data[i] > minHeap.top()) {

// 当前元素比堆顶大

// 说明堆顶的最小值不够资格进前K 要淘汰

minHeap.pop(); // 淘汰堆顶

minHeap.push(data[i]); // 插入新元素

}

// 否则 data[i] <= 堆顶 直接丢弃 连第K大都排不上

}

// 此时堆中正好保存了无序的前K大元素

std::vector<T> ret_nums;

while (!minHeap.empty()) {

ret_nums.push_back(minHeap.top());

minHeap.pop();

}

return ret_nums;

}

// 找前K小 用大顶堆维护

static std::vector<T> TopK_min(const std::vector<T>& data, size_t K) {

if (K == 0 || K >= data.size()) return data;

// 大顶堆(less 父 > 子)

heap<T, std::less<T>> maxHeap;

// 遍历数组

for (size_t i = 0; i < data.size(); i++)

{

if(maxHeap.size() < K){

// 堆中不足K个元素 直接放

maxHeap.push(data[i]);

}

else if (data[i] < maxHeap.top()) {

// 如果当前元素比堆顶还小

// 说明堆顶最大值不够资格进前K小 淘汰

maxHeap.pop(); // 淘汰堆顶

maxHeap.push(data[i]); // 插入新元素

}

// 否则 如果data[i] >= 堆顶 直接丢弃 连第K小都排不上

}

// 此时堆中正好保存了无序的前K小元素

std::vector<T> ret_nums;

while (!maxHeap.empty()) {

ret_nums.push_back(maxHeap.top());

maxHeap.pop();

}

return ret_nums;

}

测试代码:

void TestTopK() {

std::vector<int> nums = { 5, 3, 8, 10, 7, 2, 9 ,100,2058,60,102,5461};

auto top3max = heap<int>::TopK_max(nums, 3);

std::cout << "前3大:";

for (auto e : top3max) std::cout << e << " ";

std::cout << "\n";

auto top3min = heap<int>::TopK_min(nums, 3);

std::cout << "前3小:";

for (auto e : top3min) std::cout << e << " ";

std::cout << "\n";

}

5. 总结

到这里,我们其实已经把堆这一块的核心内容拆解得差不多了。从二叉树的铺垫,到堆的定义与调整操作,再到复杂度分析,最后结合 TopK 问题做了实战,其实就是一条“从理论到应用”的学习闭环。

回过头看:

-

堆的底层逻辑:本质上就是一个完全二叉树 + 数组存储的组合,用“父子索引关系”来做快速的上调、下调操作。看似抽象,其实实现起来很简洁。

-

堆的作用场景:你可以把它当成一种“随时能取出最大/最小值”的利器。像优先级队列、调度系统、实时统计 TopK 热点,堆都能派上用场。

-

TopK 的思路:记住一句话就行——

-

前 K 大 → 用小顶堆守着最小值

-

前 K 小 → 用大顶堆守着最大值

这样堆顶永远是“边界元素”,剩下的就是不停更新、维持堆的有序性。

-

一点小感悟:数据结构和算法,其实都像是在训练我们“换个角度思考”的能力。堆教会我们的,不只是怎么写一个优先队列,更是如何在“局部”维护“全局最优”。当你能把这种思维迁移到工程里,就会发现很多看似复杂的问题,思路一下就清晰了。