导读:从石窟壁画的原始刻痕到银盐胶片的化学显影,从数码传感器的光电转换到计算光学的智能解析,计算光学成像开创了全新的技术路径——通过光学调制与算法重构的协同设计,前端系统不再囿于物理极限下的完美成像,而是与后端计算形成闭环优化。这种“编码-解码”的范式迁移,正推动成像技术从单纯的“光信号记录”迈向更高维的“光信息解译”。

在计算光学成像中,前向模型的数学精确性直接决定成像质量。前向模型通过数学方程严格描述光学系统从物平面到像平面的映射关系,其与真实物理过程的匹配程度构成计算重构的理论基础。然而实际系统中,难以校正的像差、探测器噪声和系统装配误差等因素会导致前向模型失配,进而引发重构伪影与分辨率损失。传统解决方案通过增加模型参数来提升建模精度,但这种方法面临双重困境:一方面,参数空间的维度膨胀显著增加计算复杂度;另一方面,过参数化的模型会降低对未知光学环境的适应能力,导致泛化性能下降。

针对上述挑战,清华大学曹良才教授课题组与中国科学院西安光机所潘安研究员课题组开展联合研究,创新性地提出利用图像特征域不变性构建特征域相位恢复方法(Feature-Domain Phase Retrieval, FD-PR)。FD-PR通过深度融合特征域非凸优化理论与即插即用降噪先验,不仅可以提升计算成像相位恢复的重建质量,还提高了成像质量对系统误差、噪声数据的抗性,可用于包括相位恢复的各类计算成像中。

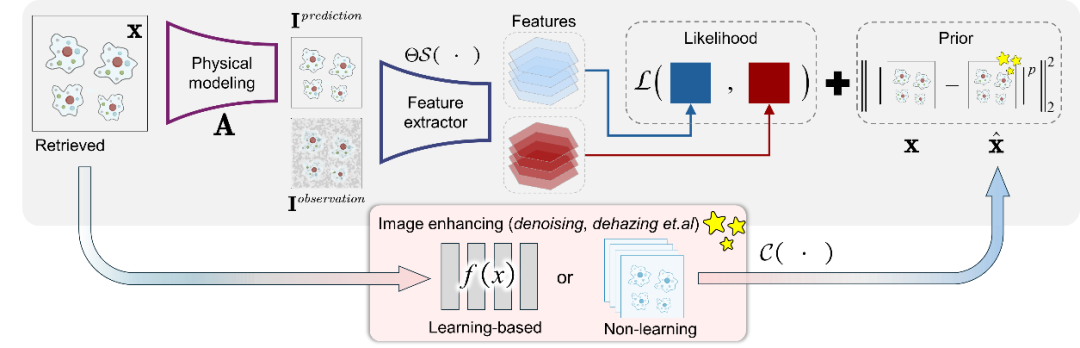

图1:FD-PR的算法流程图

FD-PR的理论创新受到人类视觉系统鲁棒感知机制的仿生学启发。神经科学家霍雷斯·巴罗的高效编码理论表明:“生物视觉系统初级阶段的一个重要功能就是尽可能的去除输入刺激的统计冗余。”

通过对比图像数据在图像域和特征域的统计学差异,作者发现成像数据的有效信息主要蕴含在边缘、结构和纹理等底层视觉特征中,这些特征反映了物体的本质属性。相比之下,光照、色彩等表观信息容易受环境干扰,而底层特征在光学系统存在像差或噪声时仍保持稳定。这种抗干扰的稳健性被称为图像特征域不变性,为计算成像的鲁棒优化提供了理论依据。

图2:图像特征域不变性的统计学展示

根据图像特征域不变性,作者抛弃了传统计算成像中利用图像逐像素作差构建损失函数的方式,转而使用特征提取算子提取图像特征,利用图像多尺度特征信息设计损失函数。

图3:特征域相位恢复的损失函数构建

高效编码理论进一步表明:“初级视皮层的视神经细胞对外界环境的响应满足稀疏编码的特性。”为利用这种稀疏特性,作者团队使用L1范数衡量损失函数中图像特征的差异。

图4:L2和L1范数对椒盐噪声降噪效果的对比

通过在傅里叶叠层成像实验中的对比,验证了FD-PR可以有效减少因LED灯珠偏移引起的伪影。

图5:振幅形鉴别率板傅里叶叠层重建结果对比。上:传统方法,下:本工作方法

在同轴全息试验中,FD-PR可以有效结合不同的正则化降噪器从而抑制孪生像伪影。

图6:相位型鉴别率板同轴全息重建结果

在叠层成像试验中,FD-PR可以有效同时恢复物体的相位信息与探针光束的复振幅。

图7:FD-PR在叠层成像中的应用

综上,该工作利用图像特征信息构建了一种兼具高鲁棒性与重建质量的计算成像相位恢复框架,有效降低了不同计算成像模态下对前向模型与光学系统精确匹配的要求,并在傅里叶叠层成像、编码叠层成像、像差恢复等方面得到了应用。FD-PR的特征域损失函数构建与即插即用降噪模块可以适用于其他计算成像逆问题求解中。

第一作者为博士后张书赫,通讯作者为曹良才教授。该研究成果以“High-fidelity computational microscopy via feature-domain phase retrieval”为题发表于Advanced Science,并被评选为Inside front cover。相关程序与实验数据已在GitHub开源(https://github.com/THUHoloLab/feature-domain-phase-retrieval)。

未来将进一步探索基于深度神经网络获得的特征提取算子在信号特征分析的表征能力,并拓展至例如无透镜成像、多孔径成像等应用场景。

论文信息

High-Fidelity Computational Microscopy via Feature-Domain Phase Retrieval

Shuhe Zhang, An Pan, Hongbo Sun, Yidong Tan, Liangcai Cai*

Advanced Science: 10.1002/advs.202413975

https://doi.org/10.1002/advs.202413975

文章来源:中国光学

声明:转载此文目的在于传递更多信息,仅供读者学习、交流之目的。如有侵权请联系删除。

计算成像逆问题的特征域求解新方法

计算成像逆问题的特征域求解新方法

40

40

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?