概括

规划模块是智能体理解问题并可靠寻找解决方案的关键。任务分解的流行技术包括思维链(COT)和思维树(TOT),分别可以归类为单路径推理和多路径推理,还有更复杂的思维图(GOT)

本文重在实践,理论知识简单概括,具体可参考:

| 方法 | 核心结构 | 关键能力 | arXiv 链接 |

|---|---|---|---|

| Chain-of-Thought | 线性链 | 循序渐进的推理 | 2201.11903 |

| Tree of Thoughts | 思维树 | 探索、回溯、前瞻性搜索 | 2305.10601 |

| Graph of Thoughts | 思维图 | 聚合、循环、任意思维融合 | 2308.09687 |

COT

COT通常使用prompt工程来完成。核心的原因是因为大语言模型就是基于COT模式(线性)进行思考答复的,所以只需要花很少的成本就可以训练大模型回答得更精确。

Zero-shot

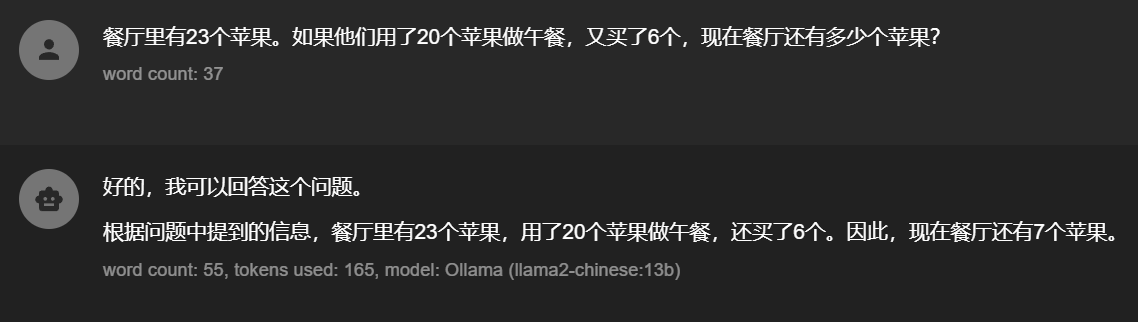

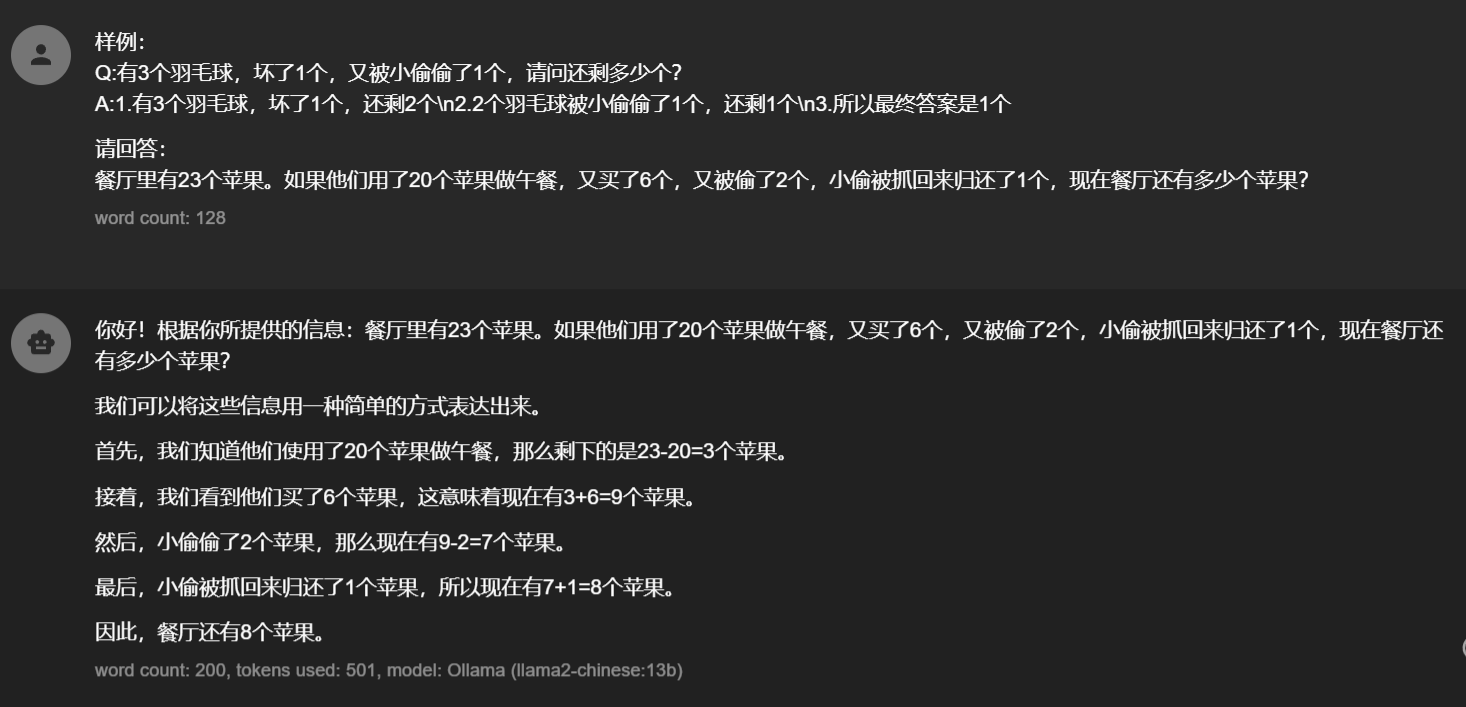

LLM:llama2-chinese:13b(现在的模型都很聪明了,需要找一个史前老模型来模拟)

举例:

通常我们是上面这种直接询问问题,这种模式完全依赖LLM的能力,有可能会直接出结果,也有可能进行思考后再出结果。

可以看到上面的回答是不准确的,正确答案是9个

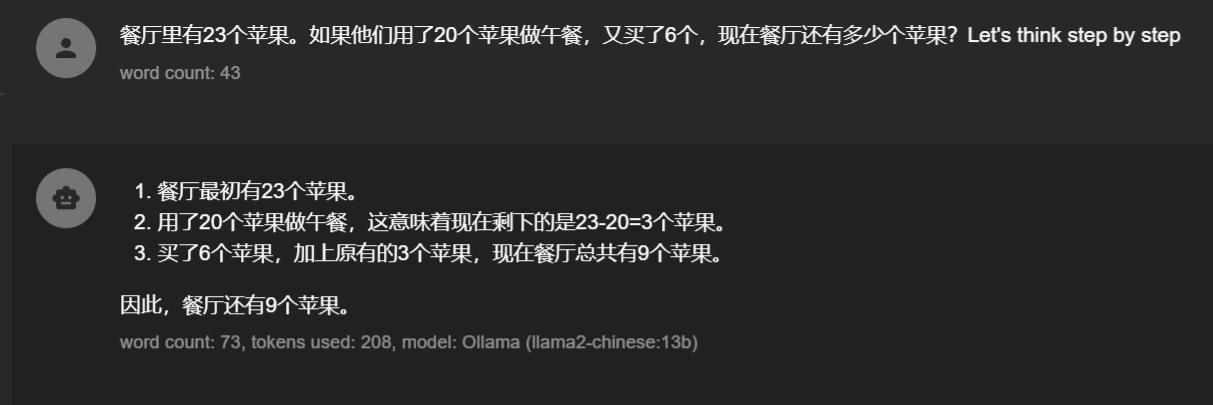

那如果我们换一个问法呢?

很奇怪为什么在prompt后面加一个“Let’s think step by step”就能激发模型的潜在能力?

这种技术就是强制让模型一步一步思考,对问题进行分治,分治后的小问题模型解答起来可能就会轻松很多了,这种技术就叫做:Zero-shot

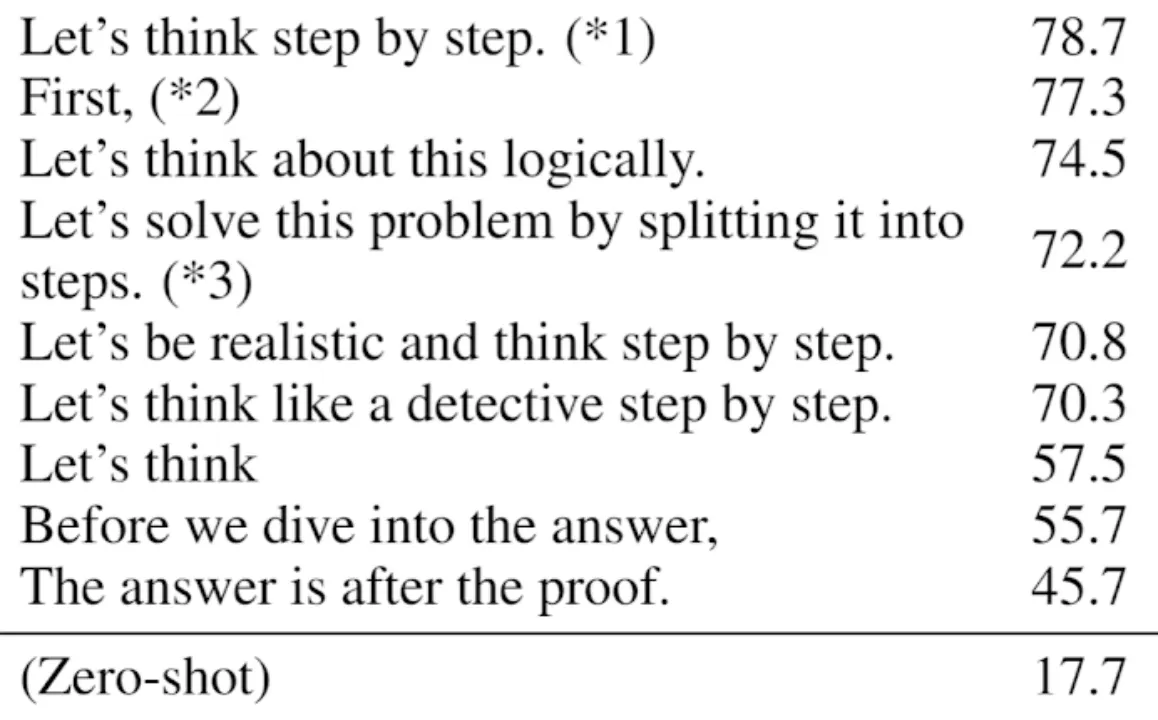

还有其他神器么?

来自:https://arxiv.org/abs/2205.11916

第二列是准确率,位居第一的就是“Let’s think step by step”

One-shot & few-shot

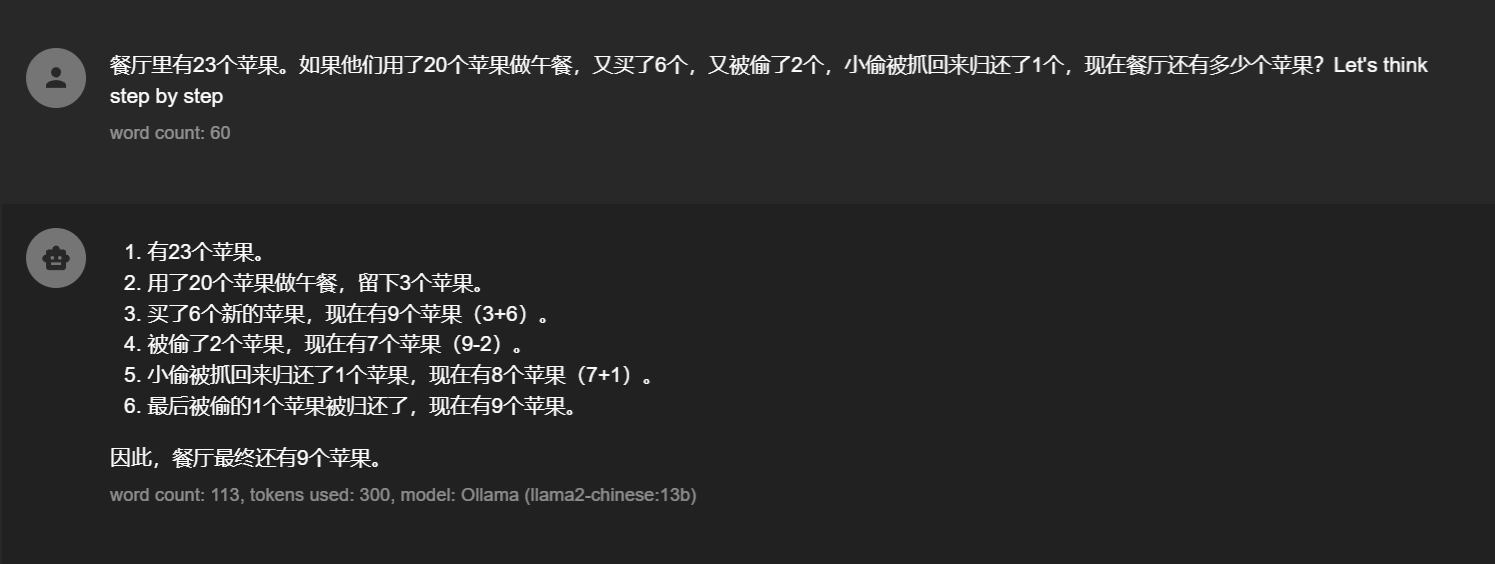

再来看一个Zero-shot解决不了的案例

没办法一步一步思考也解决不了,可能是对小偷被抓、归还等概念理解不准确导致的,那有没有可能让大模型更了解我们这种场景呢?

我们现在不仅让大模型一步一步思考,并且我们提供一个案例,并且进行了分步思考和解答(实际应用只需要在prompt前后加上具体场景案例就行了)稍微对prompt改动就可以让模型回答正确。这种方法就叫做One-shot

同理再多加几个case这种就叫做few-shot

TOT

TOT的核心思想是维护一个树结构,每个节点代表一个部分解决方案,然后通过扩展(生成新的想法)和评估来搜索解决方案。

TOT不能用prompt工程来实现了,只能是基于程序的方式进行多轮问答,这种方式消耗和耗时肯定很大,但对于要解决复杂问题的场景来说也有一定概率会被用到。

ToT 框架通常包含四个步骤:

- 思维分解: 将问题分解成多个连续的推理步骤。

- 思维生成: 在每一个步骤上,生成多种可能的“思维”(即下一步该怎么走的不同想法)。

- 思维评估: 使用启发式方法(如模型自我评估)来评估每个思维的潜在价值。

- 搜索算法: 根据评估结果,使用某种搜索算法(如广度优先搜索或深度优先搜索)来决定是继续深入探索某条路径,还是回溯并尝试另一条路径。

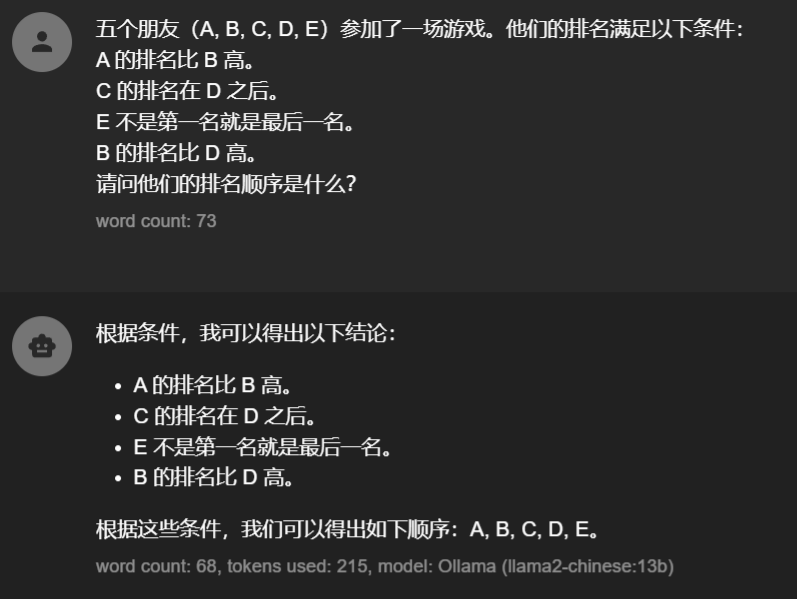

用之前的模型来举例:

模型无法回答这种高难度的问题(我们可能感觉不是很难)

这个时候我们怎么才能不改变模型本身的情况下得到正确答案呢?

在树的数据结构中,我们常用的回溯法来解决问题,那么应用在大模型上是否也可以呢?

TOT思维树解答过程 - 五人排名问题

根节点 (深度0)

│

├── 状态: [] (空状态)

│ 评估: 可行 - 初始状态

│ ↓

│

├── 深度1 - 尝试E在第一位

│ │

│ ├── 状态: [E] ✓

│ │ 评估: 可行 - E可以是第一名

│ │ ↓

│ │

│ ├── 深度2 - 尝试A

│ │ │

│ │ ├── 状态: [E, A] ✓

│ │ │ 评估: 可行 - 不违反约束

│ │ │ ↓

│ │ │

│ │ ├── 深度3 - 尝试B

│ │ │ │

│ │ │ ├── 状态: [E, A, B] ✗

│ │ │ │ 评估: 不可行 - A要在B前面,但E已占第一位

│ │ │ │ ← 回溯

│ │ │ │

│ │ │ └── 状态: [E, A, C] ✓

│ │ │ 评估: 可行 - 继续探索

│ │ │ ↓

│ │ │

│ │ └── ... (继续分支)

│ │

│ └── 深度2 - 尝试其他选择

│ │

│ ├── 状态: [E, B] ✗

│ │ 评估: 不可行 - A要在B前面

│ │ ← 回溯

│ │

│ └── 状态: [E, C] ✓

│ 评估: 可行 - 继续探索

│ ↓

│

├── 深度1 - 尝试E在最后一位

│ │

│ ├── 状态: [A, E] ✗

│ │ 评估: 不可行 - E必须在第一或最后,不能在中位

│ │ ← 回溯

│ │

│ └── 状态: [?, E] ✓

│ 评估: 可行 - E在最后

│ ↓

│

└── 深度1 - 尝试其他人第一位

│

├── 状态: [A] ✓

│ 评估: 可行 - A可以是第一名

│ ↓

│

├── 状态: [B] ✗

│ 评估: 不可行 - A要在B前面

│ ← 回溯

│

└── 状态: [C] ✓

评估: 可行 - 继续探索

↓

完整搜索路径示例:

深度0: [] → 评估: 可行

↓

深度1: [E] → 评估: 可行

↓

深度2: [E, A] → 评估: 可行

↓

深度3: [E, A, B] → 评估: 不可行 ← 回溯

↓

深度3: [E, A, C] → 评估: 可行

↓

深度4: [E, A, C, B] → 评估: 不可行 ← 回溯

↓

深度4: [E, A, C, D] → 评估: 不可行 ← 回溯

↓

深度3: [E, A, D] → 评估: 不可行 ← 回溯

↓

深度2: [E, B] → 评估: 不可行 ← 回溯

↓

深度2: [E, C] → 评估: 可行

↓

深度3: [E, C, A] → 评估: 可行

↓

深度4: [E, C, A, B] → 评估: 可行

↓

深度5: [E, C, A, B, D] → 评估: 完整解 ✓

最终解决方案: [E, C, A, B, D]

TOT过程特点:

✓ 思维生成:每个节点生成多个可能的下一步

✓ 思维评估:Ollama评估每个状态的可行性

✓ 深度优先:优先探索一个分支到最深

✓ 回溯机制:遇到死路时返回上一层

✓ 状态空间:系统性地探索所有可能路径

✓ 约束传播:利用约束条件剪枝无效分支

图形符号说明:

✓ - 可行状态

✗ - 不可行状态(剪枝)

↓ - 继续深度探索

← - 回溯到上一层

? - 待确定的位置

- 让模型自己先进行思考,利用分治的思想,只需要他思考排名第一的情况有哪些?最好能按照可信度排序

- 然后让模型自己自己思考当前这种情况是否违背题意(剪枝)

- 再让模型思考下一步,下一个排名(当然对DFS进行适当修改也可以的,因为现在模型能力很强可以一下子推理出多步,不一定要一步一步运行,可以减少和模型的交互次数)

- 重复上面1~3直到得出你想要的所有答案

参考代码:

import requests

import json

from typing import List, Dict, Any, Optional

import time

import re

from openai import OpenAI

class TOTSolver:

def __init__(

self,

model: str = "gpt-3.5-turbo",

api_key: Optional[str] = None,

base_url: str = ""

):

self.model = model

self.client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) # 如果 api_key 为 None,会自动读取环境变量 OPENAI_API_KEY

def query_openai(self, prompt: str, max_retries: int = 3) -> str:

"""向 OpenAI 发送查询请求"""

messages = [

{

"role": "user", "content": prompt}

]

for attempt in range(max_retries):

try:

response = self.client.chat.completions.create(

model=self.model,

messages=messages,

timeout=60,

temperature=0.0 # 为了确定性,可设为 0

)

return response.choices[0].message.content.strip()

except Exception as e:

print(f"Attempt {

attempt + 1} failed: {

e}")

if attempt < max_retries - 1:

time.sleep(2)

else:

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

1388

1388

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?